- •1.Предмет логики как науки.

- •2.Мышление как объект и инструмент познания. Логика и правовое мышление.

- •3.Понятие логической формы. Истинность и правильность мысли

- •4. Понятие как форма мышления. Образование понятий.

- •5. Понятие и слово

- •6. Объем и содержание понятий, их соотношение.

- •7. Операции ограничения и обобщения понятий.

- •8. Виды понятий

- •9. Отношения между понятиями

- •3. Противоречие-

- •11.Определение понятий и виды определений . Приёмы , сходные с определением.

- •12. Правила определения. Ошибки в определениях.

- •13. Деление понятий и его виды.

- •14. Правила деления и ошибки, возможные при делении.

- •15. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение

- •16. Простые суждения (пс) и их виды

- •17. Категорические суждения, их виды

- •18. Выделяющие и исключающие суждения

- •19. Распределенность терминов в категорических суждениях

- •20. Отношение между простым суждения. "Логический квадрат"

- •21. Сложные суждения и их виды. Логическая форма сложных суждений.

- •22. Соединительные и разделительные таблицы истинности.

- •24. Законы логики и логические противоречия.

- •25. Основные законы логики.

- •26. Характеристика умозаключения и его видов.

- •27. Отличительные черты дедуктивных умозаключений и их роль в познании.

- •28,29. Непосредственные умозаключения, их виды.

- •30. Простой категорический силлогизм. Структура и термины силлогизма.

- •Правила силлогизма: правила терминов и посылок.

- •31.Фигуры силлогизма и их познавательные функции. Правила фигур. Понятие модуса силлогизма.

- •Энтимема. Способы образования и проверки энтимем.

- •Условно – категорические умозаключения, их использование при аргументации.

- •Чисто условные умозаключения, их роль в доказательстве.

- •Разделительно – категорические умозаключения, условия правильности вывода.

- •37. Дилеммы, их виды и правильные формы.

- •38. Недедуктивные умозаключения, их виды и роль в познании.

- •39. Индукция как метод познания. Полная индукция, возможности ее применения.

- •40. Неполная индукция и способы повышения ее надежности.

- •41. Научная индукция. Типичные ошибки, возникающие при анализе причинных связей.

- •42,43. Методы сходства и различия. Объединенный метод.

- •44. Методы сопутствующих изменений и остатков.

- •45. Умозаключения по аналогии, их структура и виды.

- •46 Роль аналогии в науке и правовом процессе.

- •47. Аргументация, доказательство и опровержение, их структура.

- •48.По форме доказательства делятся на прямые и косвенные.

- •49. Виды опровержения.

- •50. Правила по отношению к тезису: возможные ошибки и уловки.

- •51.Правила по отношению к аргументам, возможные ошибки и уловки.

- •52.Правила по отношению к демонстрации и возможные ошибки.

- •53. Структура вопроса, виды вопросов и критерии их правильности

- •54. Ответ, виды ответов, критерии правильности ответов.

- •55. Проблема и гипотеза как способы представления и развития знания.

- •56. Гипотеза и судебно-следственная версия, их подтверждение и опровержение.

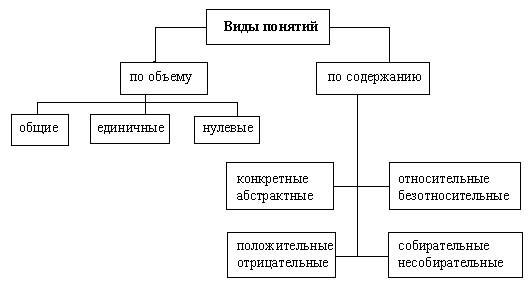

8. Виды понятий

Объём понятия - это множество объектов , выделяемых и обобщаемых в данном понятии.

Единичными называются понятия, в которых мыслится один предмет (например, "великий русский писатель Александр Николаевич Островский",)

Общим - множество предметов (например, "столица", "государство", "правовед)

Нулевыми (пустыми) называются понятия, объемы которых представляют собой классы реально не существующих предметов и существование которых в принципе невозможно (вечный двигатель", "русалка", "леший").

По содержанию

Конкретные - это понятия, в которых мыслится предмет или совокупность предметов как нечто самостоятельно существующее: "академия", "студент", "романс".

|

Абстрактные - мыслится не сам предмет, а какой-либо из признаков предмета, взятый отдельно от самого предмета: "смелость", "добросовестность", "храбрость.

|

Относительные в которых мыслятся предметы, существование одного из которых предполагает существование другого: " родители "-" дети "," учитель "- "ученик "," начальник "-" подчиненный "," истец "-" ответчик " и др.

|

Безотносительные в которых мыслятся предметы, существующие самостоятельно, вне зависимости от другого предмета: "фермер", "правило", "деревня", "человек" и др. |

Положительные ,содержание которых составляют свойства, присущие предмету: "принципиальность", "благородный поступок", "живущий по средствам", "успевающий студент" и др.

|

Отрицательными в содержании которых указывается на отсутствие у предмета определенных свойств (например, "некрасивый поступок", "некрашеный дом", "некошеный луг" и др.).

|

Собирательными в которых группа однородных предметов мыслится как единое целое: "лес", "созвездие", "роща

|

Несобирательные , содержание которых можно отнести к каждому предмету данного класса, который охватывается понятием: "дерево", "звезда", "студент" и др.

|

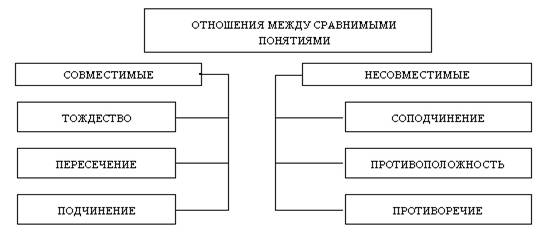

9. Отношения между понятиями

С овместимые:

овместимые:

1. Тождество. т.е объёмы сравнимых понятий совпадают

2. Пересечение ... Объёмы частично совпадают

3 .

Подчинение

... объем одного из которых

.

Подчинение

... объем одного из которых

полностью входит в объем другого

Н есовместимые

есовместимые

1. Соподчинение- В отношении соподчинения

находятся два или более неперекрещивающихся понятий,

принадлежащих

общему родовому понятию

принадлежащих

общему родовому понятию

2. Противоположность-

3. Противоречие-

одно понятие указывает на признаки,

а другое эти признаки отрицает.

11.Определение понятий и виды определений . Приёмы , сходные с определением.

Определение- логическая операция, раскрывающая основное содержание понятия путём перечисления входящих в него признаков.

Цель определения: Отличить предмет , отражаемый понятием, от сходных с ним предметов , установить точное значение слова или выражения.

Виды определений

номинальные реальные

Вводятся новые символы, термины или уточняется смысл раннее введённых объектов. |

Фиксируются свойства новых определяемых объектов. |

Также делятся на явные и неявные.

1. Явными -определения , в которых указываются признаки, присущие определённому предмету. Имеющие равенство А=dfB

2. Неявные - это определения , не имеющие вид равенства А=dfB.

К числу неявных определений относятся:

1. Аксиоматические опр-я, используемые в математике

2. Индуктивные опр-я

3. Конструктивные - опр-я , в которых некоторый контекст использования определяемого понятия приравнивается к другому контексту , не включающему определяемое понятие.. Такие определения используются при переводах с иностранного языка.

Правила определения:

1. Правило соразмерности т.е Объём определяемого понятия должен быть равен объёму определяющего т.е. они должны обозначать один и тот же предмет.

Ошибки: Слишком широкое определение

2. Правило запрета круга: в опр-ии не должно содержаться круга.

Ошибка: круг в определении. ( порочный круг, тавтология)

3. Правило неотрицательности. Определение по возможности не должно быть отрицательным.

4. Правило ясности. Определение должно быть чётким и ясным.

Приёмы , сходные с определением:

Описание

характеристика

сравнение

различие

остенсивное определение- определение путём прямого указания на предмет.