- •Эпидемиология как предмет и метод. Эпидемиологический подход к изучению болезней человека.

- •Учение об эпидемическом процессе. Три основных звена эпидемического процесса. Источник инфекции.

- •Специфика развития эпидемического процесса при различных группах инфекционных болезней (антропонозы, зоонозы, сапронозы).

- •8. Эпидемиологические категории, характеризующие интенсивность эпидемического процесса (эпидемический очаг, спорадическая заболеваемость, вспышка, эпидемия, пандемия).

- •9. Понятие об экзотической и эндемической заболеваемости.

- •10. Профилактические мероприятия. Организация и содержание.

- •11. Противоэпидемические мероприятия. Организация и содержание.

- •12. Противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции при антропонозах.

- •13. Противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции при зоонозах.

- •15. Противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции при сапронозах.

- •16. Противоэпидемические мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи при антропонозах.

- •17. Противоэпидемические мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи при зоонозах.

- •19. Противоэпидемические мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи при сапронозах.

- •20. Противоэпидемические мероприятия, направленные на восприимчивый организм при антропонозах.

- •(Интернет)Типы эпидемиологических исследований

- •I. Эпидемиологическое наблюдение.

- •1.Описательно-оценочные (дескриптивные) исследования:

- •2. Аналитические исследования:

- •II. Эпидемиологический эксперимент.

- •1.Описательно-оценочные (дескриптивные) исследования:

- •26)Аналитические эпидемиологические исследования. Суть «когортных» исследований и исследований «случай-контроль» (преимущества и недостатки).

- •27)Экспериментальные эпидемиологические исследования (контролируемые, неконтролируемые исследования).

- •28)Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Правовые и этические основы иммунопрофилактики.

- •(Интернет)Этические основы вакцинопрофилактики.

- •29) Национальный календарь профилактических прививок.

- •30) Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

- •32) Способы введения медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов (с примерами препаратов).

- •33) Поствакцинальные осложнения. Классификация, причины их развития, способы профилактики.

- •34) Особенности организации и проведения мониторинга поствакцинальных осложнений.

- •35) Поствакцинальные реакции. Классификация, причины их развития, способы профилактики.

- •Эпидемиология орви (парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, аденовирусная инфекция). Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

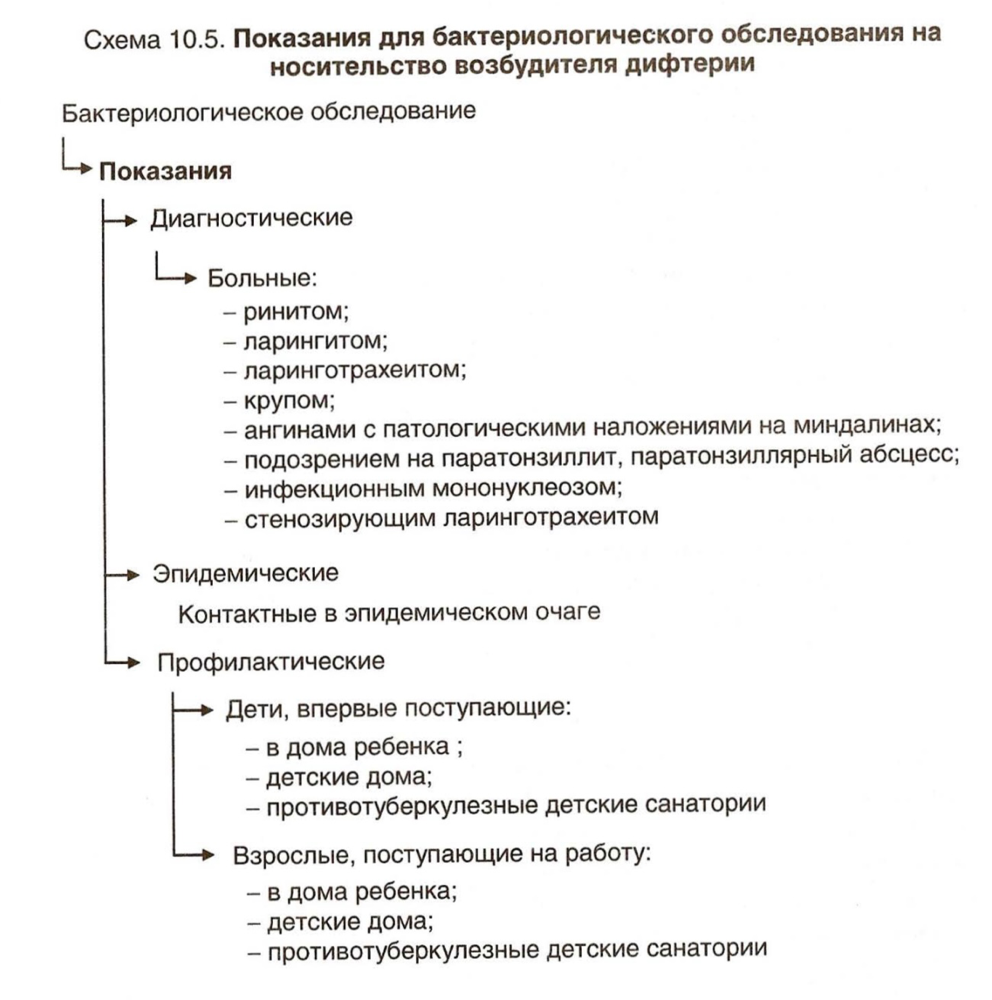

- •44. Эпидемиология дифтерии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •Эпидемиология ветряной оспы. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •46. Эпидемиология менингококковой инфекции. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •Эпидемиология энтеровирусной инфекции. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •48. Эпидемиология кори. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •Эпидемиология краснухи. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •50. Эпидемиология эпидемического паротита. Профилактические и противоэпидемическиемероприятия

- •51 Эпидемиология шигеллезов. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •52 Эпидемиология вирусного гепатита а и е. Профилактические и противоэпидемическиемероприятия.

- •53 Эпидемиология туберкулеза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •Противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулеза

- •Мероприятия, направленные на источник инфекции

- •Мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи

- •Мероприятия, направленные на лиц, общавшихся с источником инфекции

- •54 Эпидемиология сальмонеллеза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •55 Эпидемиология брюшного тифа и паратифов. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •56 Эпидемиология лептоспироза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •57) Эпидемиология туляремии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •58 ) Эпидемиология бруцеллеза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •59) Эпидемиология сибирской язвы. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •60) Эпидемиология клещевого энцефалита. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •61) Эпидемиология клещевого сибирского тифа. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •62) Эпидемиология клещевого боррелиоза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •63 ) Эпидемиология бешенства. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •64. Эпидемиология псевдотуберкулеза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •65. Эпидемиология кишечногоиерсиниоза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •66. Эпидемиология столбняка. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •67. Эпидемиология легионеллеза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •70. Профилактика профессиональногоинфицированния медицинских работников гемоконтактными инфекциями.

- •Состав «Аварийной аптечки»:

- •71. Санитарная охрана территории от завоза (заноса) инфекционных заболеваний.

- •Информационное обеспечение мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации

- •Санитарно-эпидемиологические требования в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

- •Требования по предупреждению заноса и распространения болезней

- •72. Эпидемиология холеры. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •Профилактические мероприятия

- •Противоэпидемические мероприятия:

- •73. Эпидемиология чумы. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •На разрыв механизма передачи:

- •74. Эпидемиология малярии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •75. Эпидемиология covid-19. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •76. Комплекс мероприятий при выявлении в поликлинике больного с подозрением на карантинное заболевание.

- •77. Комплекс мероприятий при выявлении в стационаре больного с подозрением на карантинное заболевание.

- •78. Эпидемиология и профилактика контактных гельминтозов (энтеробиоз, гименолепидоз). Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •79. Эпидемиология биогельминтозов (трихинеллез, тениоз, тениаринхоз). Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •80. Эпидемиология геогельминтозов (аскаридоз, трихоцефалез). Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

- •81. Эпидемиология описторхоза. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

44. Эпидемиология дифтерии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Дифтерия - антропонозная бактериальная острая инфекционная болезнь с аэрозольным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется общей интоксикацией, преимущественным поражением слизистых оболочек ротоглотки и дыхательных путей с развитием фиброзного воспаления в месте внедрения возбудителя, и токсическим поражением сердечно-сосудистой системы, нервной системы и почек.

Возбудитель - токсигенные коринебактерии Corynebacteriumdiphtheriae рода Corynebacterium (палочка Клебса-Леффлера) - грамположительны, не образующие спор, неподвижные палочки с булавовидными утолщениями на концах. По культуральным, морфологическим и ферментативным свойствам различают 4 биотипа: gravis, intermedius, mitis, belfanti. Среди них существуют токсигенные и нетоксигенные штаммы. Наиболее распространенны биотипы mitis и gravis.Основным признаком патогенности дифтерийных бактерий является способность вырабатывать экзотоксин, вирулентность определяется адгезией.

Коринебактерии дифтерии не устойчивы к действию физических и химических обеззараживающих средств. Они погибают при нагревании до 60°С в течение 10 минут. Хлорсодержащие и кислородсодержащие дезинфицирующие средства активны в отношении коринебактерии дифтерии в режимах, применяемых для обеззараживания объектов при бактериальных инфекциях.

Источник возбудителя инфекции - человек, больной или носитель токсигенных коринебактерий.Инкубационный период составляет 2-10 календарных дней.

Механизм передачи возбудителя — аэрозольный. Ведущий (главный) путь передачи - воздушно-капельный, фактор передачи — воздух, в котором взвешен бактериальный аэрозоль.

Коринебактерии достаточно устойчивы вне организма. В связи с этим возможен воздушно-пылевой путь, а также бытовой и пищевой (редко) пути передачи возбудителя. Имеются описания пищевых и молочных вспышек дифтерии.

Восприимчивостьк дифтерии определяется состоянием антитоксического и антимикробного иммунитета.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Основная роль в профилактике дифтерии принадлежит плановой вакцинации, проводимой согласно Национальному календарю профилактических прививок.На первом году жизни первая вакцинация против дифтерии проводится детям в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца и третья вакцинация в 6 месяцев. Ревакцинация детям проводится: первая в 18 месяцев (1,6года), вторая ревакцинация в 6 лет, третья ревакцинация в 14 лет.Взрослым от 18 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка проводится каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

Охват прививками против дифтерии должен составлять:

законченной вакцинацией детей в возрасте 12 месяцев - не менее 95%;

первой ревакцинацией детей в возрасте 24 месяца - не менее 95%;

взрослых в каждой возрастной группе - не менее 95%.

В комплексе противоэпидемических мер особое значение принадлежит раннему и активному выявлению больных.

Мероприятия в отношении историков инфекции (больные, носители токсигенных коринебактерий дифтерии).

Больные дифтерией или с подозрением на это заболевание, а также носителитоксигенных коринебактерий дифтерии подлежат госпитализации вспециализированные отделения инфекционных больниц.

Больные тонзиллитом, острым фарингитом, ларингитом с патологическими наложениями, ретрофарингеальным абсцессом, перитонзиллярным абсцессом, стенозирующим ларинготрахеитом из организаций с круглосуточным пребыванием, общежитий, семейных очагов заболеваний, подлежат госпитализации в первый день обращения. В направлениях на госпитализацию больных тонзиллитом, острым фарингитом, ларингитом с патологическими наложениями, больных дифтерией или с подозрением на это заболевание, а также носителей токсигенных коринебактерий дифтерии, кроме анкетных данных, указывают первоначальные симптомы заболевания, получаемое лечение, сведения о профилактических прививках и контактах с больным дифтерией или носителями токсигенных коринебактерий дифтерии.

Носителям токсигенных коринебактерий дифтерии в день поступления в стационар и затем в течение календарных 2 календарных дней подряд до назначения антибиотиков проводится бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии. В случае положительного результата бактериологического обследования носителю токсигенных коринебактерий дифтерии назначают курс антибиотиков.

После выписки из стационара реконвалесценты дифтерии и носители токсигенных коринебактерий дифтерии после их эффективной санации (освобождения от возбудителя) сразу допускаются в организацию.Если бактерионоситель продолжает выделять токсигенные коринебактерий дифтерии, несмотря на проведение 2 курсов санации антибиотиками, его допускают в коллектив при условии отсутствия в коллективе непривитых против дифтерии лиц. В коллектив вновь принимаются только лица, привитые против дифтерии.

В организациях с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, стационары психоневрологического профиля, психоневрологические интернаты), в которых дети, подростки, взрослые и персонал на 100% привиты против дифтерии (по совместному решению органов управления здравоохранением и органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор) возможна санация носителей токсигенных коринебактерий дифтерии без госпитализации в стационар.Такая санация проводится при одномоментном выявлении в коллективе 10-15% и более носителей токсигенных коринебактерий дифтерии. В таком случае проводятся постоянное медицинское наблюдение и бактериологическое обследование.

Носители нетоксигенных коринебактерий дифтерии не подлежат госпитализации и лечению антибиотиками и допускаются во все коллективы. Врачом-отоларингологом проводится консультация носителей с целью диагностики хронической патологии верхних дыхательных путей (ЛОР-органов). Противоэпидемические мероприятия не проводятся.

Мероприятия в очаге дифтерийной инфекции.

Врач, установивший диагноз, немедленно отправляет экстренное извещение в территориальный отдел Роспотребнадзора.

При получении экстренного извещения специалисты территориальных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов проводят эпидемиологическое обследование очага (очагов) инфекции: определяют границы очага (очагов) по месту проживания, работы, обучения, пребывания заболевшего (при подозрении на заболевание); круг лиц, бывших в контакте с заболевшим, их прививочный и инфекционный анамнез в отношении дифтерии; осуществляют контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах.

За лицами, общавшимися с больным дифтерией, с подозрением на это заболевание, носителями токсигенных коринебактерий дифтерии устанавливается ежедневное медицинское наблюдение с осмотром ротоглотки, носа, кожи и термометрией в течение 7 календарных дней со дня изоляций источника инфекции с регистрацией данных наблюдения в медицинской документации.В течение 48 часов с момента установления диагноза дифтерия (или подозрения на это заболевание, или носительства токсигенных коринебактерий дифтерии) проводится бактериологическое обследование лиц, бывших с ними в контакте. В случае выявления токсигенных коринебактерий дифтерии у контактных лиц, бактериологическое обследование повторяют до прекращения выявления возбудителя дифтерии в этом очаге.

В очаге дифтерии необходимо проведение профилактических прививок. Профилактическим прививкам подлежат:

не привитые против дифтерии лица;

дети и подростки, у которых наступил срок очередной вакцинации или ревакцинации;

взрослые лица, у которых согласно медицинской документации с момента последней прививки прошло 10 и более лет;

лица, у которых при серологическом обследовании не обнаружены защитные титры противодифтерийных антител в сыворотке крови.

В очаге необходимо проведение текущей и заключительной (после госпитализации источника инфекции) дезинфекции.