932

.pdfгде С∞ – величина максимальной адсорбции металла, мМ∙кг-1; Кл – константа Ленгмюра, л∙мМ-1; Кф – константа Фрейндлиха, кг∙л-1; 1/n – эмпирический показатель степени в уравнении Фрейндлиха

Уравнение Фрейндлиха является эмпирическим. Однако оно широко используется для описания сорбционных процессов, поскольку позволяет описывать изотермы безграничной сорбции. Параметр Кф является мерой поглотительной способности, а величина безразмерного параметра 1/n позволяет выявить энергетическую неоднородность реакционных центров на сорбирующей поверхности и может изменяться в интервале 0 < 1/n < или = 1 [3]. При величине 1/n, приближающейся к 0, возрастает неоднородность сорбционных центров, к 1 –

уменьшается. |

|

Свободную энергию Гиббса (ΔG) рассчитывали по формуле (3): |

|

∆G = −RT ln Kл |

(3) |

|

Построение экспериментальных изотерм и их аппроксимация были выполнены в статистической программе «SigmaPlot 12.5» (Systat Software, США) и графическом пакете программы «Origin 2018» (OriginLab, США).

Результаты и обсуждения. Изотермы адсорбции ионов Cd2+ и Pb2+ почвой (рис.) в целом относятся к L-форме по классификации Джайлса [4]. Для изотерм L-формы характерен выгнутый относительно оси концентрации начальный участок, так как с увеличением доли занятых адсорбционных мест адсорбату сложнее найти вакантные места. Зависимости отображают достаточно высокую степень закрепления металла на поверхности адсорбата.

Эмпирические зависимости хорошо описываются представленными моделями Ленгмюра и Фрейндлиха (табл.), коэффициенты корреляции имеют высокие значения (R2 > 0,844). Установлено, что по величине максимальной сорбции (С∞), полученной из уравнения Ленгмюра, представленные ТМ располагаются в ряду: Pb > Cd. Параметр Кл, характеризующий прочность связи между ионом металла и функциональными центрами на сорбирующей поверхности, имеет аналогичные зависимости.

Таблица Параметры уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха для адсорбции ТМ

исследуемой почвой

|

|

Уравнение Ленгмюра |

|

Уравнение Фрейндлиха |

|

|||

ТМ |

|

|

|

|

|

|

|

|

Кл, л∙мМ-1 |

С∞, мМ∙кг-1 |

− G, |

R2 |

Kф, л∙кг-1 |

1/n |

|

R2 |

|

|

кДж∙М-1 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cd |

18,2±1,9 |

29,9±6,2 |

7,2 |

0,998 |

22,9±3,6 |

0,21±0,13 |

|

0,872 |

Pb |

46,2±5,4 |

61,9±8,6 |

9,5 |

0,995 |

56,7±8,3 |

0,18±0,09 |

|

0,844 |

Отрицательные значения G (табл.), рассчитанные по уравнению Ленгмюра, показали, что реакция поглощения ТМ почвой самопроизвольна в прямом направлении, что соответствует устойчивому закреплению ионов ТМ на поверхности сорбента.

461

Рисунок. Изотермы адсорбции ТМ исследуемой почвой

Величины рассчитанного параметра Кф (кг∙л-1), рассчитанные по уравнению Фрейндлиха, располагаются в ряду Pb > Cd. Величина 1/n, характеризующая степень неоднородности ППК по отношению к выбранным металлам, изменяется в пределах 0,18 – 0,21 (табл.). Значения параметров свидетельствуют о разной эффективности сорбции в отношении выбранных ТМ.

Поведение металлов объясняется их различной природой и характеристиками. Установленные различия между металлами в целом корелируют с показателями электроотрицательности, определяющим способность металла к хемосорбции: Pb (2,33) > Cd (1,69). Также стоит обратить внимание на значения констант гидролиза по первой ступени (pK1), так как гидролиз катионов металла играет важную роль в процессе адсорбции: Pb (7,48) > Cd (9,81). Меньшие значения обеспечивают эффективную адсорбцию за счет комплексообразования на поверхности внутренней сферы [5].

Выводы. Изучены зависимости поглощения Cd2+ и Pb2+ исследуемой почвой (чернозём обыкновенный карбонатный мощный среднегумусный тяжелосуглинистый на лессовидной глине). Выявлено, что ионы свинца лучше сорбируются, чем ионы кадмия. В ходе аппроксимации изотерм сорбции моделями Ленгмюра и Фрейндлиха установлено, что оба уравнения хорошо описывают эмпирические зависимости. Отрицательные значения G показали, что реакция поглощения ТМ почвой самопроизвольна.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки

ивысшего образования Российской Федерации, соглашение № 075-15-2022-1122

иПрограммы стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030")".

Литература

1.Pujiati, S.A., Susatyo E. B., Widiarti N., Sukarjo S. Adsorpsi Tanah terhadap Ion Logam Ni (II) dan Zn (II) serta Remediasinya dengan Metode Pencucian //Indonesian Journal of Chemical Science. 2018. V.

7.№. 2. P. 187-194.

2.Пинский Д. Л., Минкина Т. М., Манджиева С. С., Федоров Ю. А., Бауэр Т. В., Невидомская Д. Г. Особенности поглощения Cu (II), Pb (II) и Zn (II) черноземом обыкновенным из растворов

462

нитратов, хлоридов, ацетатов и сульфатов //Почвоведение. 2014. №. 1. С. 22-22.

3.Круглов С.В., Анисимов В.С., Лаврентьева Г.В., Анисимова Л.Н. Параметры селективной сорбции Co, Cu, Zn и Cd дерново-подзолистой почвой и черноземом // Почвоведение. 2009. № 4. С. 419–428.

4.Джайлс Ч., Инграм Б., Клюни Дж., Ликлема Я. Адсорбция из растворов на поверхности твердых тел. М.: «Мир», 1987. 488 с.

5.Abd-Elfaltah A., Wada K. Adsorption of lead, copper, zinc, cobalt and cadmium by soils that differ in cation exchange materials. Journal of Soil Science. Vol. 32. P. 271–283.

SORPTION OF LEAD AND CADMIUM BY ORDINARY CHERNOZEM

O.E. Khronyuk, T.V. Bauer, T.M. Minkina, V.S. Tsitsiuashvili, V.E. Boldyreva, N.V. Starovoitova Academy of Biology and Biotechnology of D.I. Ivanovskogo,Southern Federal University, Rostovon- - Don, Russia

Abstract. The adsorption of metals in soil is an important factor influencing their transfer, transformation and accumulation. A series of laboratory experiments gave insight into the introduction of Cd2+ and Pb2+ metal ions into the soil cover. The Langmuir and Freindlich models were used to describe the empirical dependencies. It has been established that lead ions are sorbed by the soil more efficiently than cadmium.

Keywords: heavy metals, adsorption, lead, cadmium, soil.

References

1.Pujiati, S.A., Susatyo E. B., Widiarti N., Sukarjo S. Adsorpsi Tanah terhadap Ion Logam Ni (II) dan Zn (II) serta Remediasinya dengan Metode Pencucian //Indonesian Journal of Chemical Science. 2018. V.

7.№. 2. P. 187-194.

2.Pinsky D. L., Minkina T. M., Mandzhieva S. S., Fedorov Yu. A., Bauer T. V., Nevidomskaya D. G. Cu

(II), Pb (II) and Zn absorption features (II) ordinary chernozem from solutions of nitrates, chlorides, acetates and sulfates // Soil Science. 2014. no. 1. P. 22-22.

3.Kruglov S.V., Anisimov V.S., Lavrent’eva G.V., Anisimova L.N. Parameters of selective sorption of Co, Cu, Zn, and Cd by soddy-podzolic soil and chernozem // Eurasian Soil Sci. 2009. No. 4. P 419–428.

4.Giles C., Ingram B., Cluny J., Licklema J. Adsorption from solutions on the surface of solids. M.: "Mir", 1987. 488 p.

5.Abd-Elfaltah A., Wada K. Adsorption of lead, copper, zinc, cobalt and cadmium by soils that differ in cation exchange materials. Journal of Soil Science. Vol. 32. P. 271–283.

УДК 631.41: 631.861

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ ПФИЦ УРО РАН ПРИ ВНЕСЕНИИ КОМПОСТА НА ОСНОВЕ КУРИНОГО ПОМЁТА

Д.Г. Шишков, В.В. Валиев, О.В. Иванова «Пермский НИИСХ» – филиал ПФИЦ УрО РАН, с. Лобаново, Пермский край, Россия

e-mail: danil.shishkov@gmail.com

Аннотация. Внесение высоких доз компоста на основе побочных продуктов животноводства (куриного помёта) снижало вариабельность общего органического вещества (коэффициент вариации (V) 37,1 и 21,7 %). Происходило увеличение неоднородности по содержанию подвижного калия (V = 23,1 и 40,7 %). Увеличение неоднородности по другим показателям не отмечено.

463

Ключевые слова: вариабельность агрохимических свойств, куриный помёт, побочный продукт животноводства, залежные почвы.

Введение. Ежегодно птицефабриками России производится около 15 миллионов тонн птичьего помёта, основной способ утилизации которого – запашка в почву после компостирования [1]. Такой способ ограничивается небольшими собственными пахотными площадями птицефабрик и экологической нагрузкой на экосистему в целом при применении высоких доз [2]. С 1 марта 2023 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1940 от 31.10.2022 [4] установлены обязательные требования к переработке и использованию побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственном производстве, что подтверждает актуальность вышеуказанной проблемы.

В 90х годах прошлого века многие сельскохозяйственные угодья были выведены из сельскохозяйственного оборота. Одним из перспективных способов возвращения залежных почв в оборот может являться внесение компоста на основе побочных продуктов животноводства, проводимое совместно с рекультивацией.

Таким образом, целью исследования являлась оценка влияния внесения компоста на основе ППЖ на агрохимические показатели залежных почв ПФИЦ УрО РАН и их пространственную вариабельность.

Методы проведения исследований. Исследования проведены в 2021-2022 гг на полях ПФИЦ УрО РАН, Пермский район, Пермский край. Почвенные образцы для определения агрохимических показателей отбирали в мае-июне 2021 г. до распашки залежных участков и в мае-июне 2022 г., после внесения компоста и посева озимой тритикале. Образцы отбирали с глубины 0-20 см, по элементарным участкам площадью 8 га в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019. Определение основных агрохимических показателей осуществляли по методикам, соответствующим общепринятым ГОСТам. Общее количество образцов – 13. Математическая обработка данных выполнена в программе STATISTICA 10

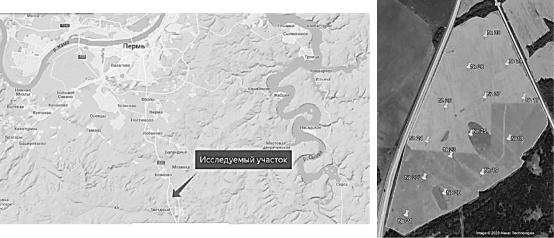

Исследуемый участок располагался в 27 км от г. Пермь и 3 км от с. Каяново (кадастровый № 59:32:3890013:429). Площадь поля 103 га, до возвращения в оборот на участке преобладала сорная растительность и козлятник восточный (Galega orientalis). Расположение исследуемого участка и схема отбора почвенных образцов представлена на рисунке 1. Доза внесения компоста на основе птичьего помёта составляла 80-100 т/га. Залежные участки выведены из оборота более 10 лет назад. Почва на участке дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Технология внесения компоста на основе ППЖ включала следующие этапы: мульчирование, внесение компоста, запашка на глубину 20 см, 2 предпосевные культивации, посев озимого тритикале. Компост перед внесением около 6 месяцев выдерживали в хранилище, затем около 6 месяц в полевых буртах.

464

Рисунок 1. Расположение исследуемого участка и точек (центров элементарных участков) отбора образцов

Результаты. Значения рНKCl изменялись до распашки от 4,8 до 6,0, среднее значение и медиана составляли 5,1±0,1 и 5,0 соответственно (рис. 2а). После внесения компоста значения показателя изменились не существенно: минимальное значение осталось на прежнем уровне, максимальное снизилось до 5,8, среднее значение и медиана повысились до 5,2±0,1 соответственно. Вместе со снижением размаха варьирования (с 1,2 до 1,0), снизился коэффициент вариации

(V) с 5,9 до 5,4 %. Несмотря на то, что по значению V степень рассеивания данных считается незначительной, на участке сохранился существенный разрыв по агрономической группировке степени кислотности от среднекислой до близкой к нейтральной.

Среднее и медианное значения содержания общего органического вещества на исследуемом участке составляло 3,12±0,32 и 2,70 % (рис. 2б). Размах значений составил 3,79 % (от 0,73 до 4,52 %). После внесения компоста значения показателя закономерно увеличились до среднего значения 4,93±0,30 %, медианного 4,82 %. Размах снизился до 3,14 % (минимальное 3,47 %, максимальное 6,61 %). Коэффициент вариации снизился с 37,1 % до 21,7 %. Б.Г. Розанов [5] приводит сведения о том, что при в почвенных исследованиях при V < 25 % можно говорить об однородности исследуемого признака, в связи с чем можно сделать вывод о снижении неоднородности почвы исследуемого участка по данному показателю за счёт повышения среднего уровня его значения.

Ввод залежной почвы в оборот совместно с внесением компоста увеличил вариабельность содержания в почве подвижных форм фосфора и калия (рис. 2 в, г). Коэффициенты вариации для фосфора составили 35,3 и 52,2 %, для калия 23,1 и 40,7 % до и после распашки соответственно. Среднее значение содержания подвижного фосфора увеличилось с 254 до 349 мг/кг, медианное с 206 до 286 мг/кг, минимальное значение не изменилось (178 и 167 мг/кг), максимальное увеличилось в 1,5 раза (с 442 до 674 мг/кг). Среднее и медианное значения содержания подвижного калия в почве увеличились с 117 до 282 мг/кг и с 115 до

465

277 мг/кг соответственно. Размах значений увеличился с 101 до 378 мг/кг, минимальные и максимальные значения составили соответственно 82-183 мг/кг и 140-518 мг/кг до и после введения в оборот соответственно.

Наибольшую экологическую опасность при внесении высоких доз птичьего помёта в почву представляет количество нитратного азота. Исследованиями установлено, что до введения в оборот залежи содержание нитратного азота в почве изменялось от 0,8 до 18,3 мг/кг, после распашки и внесения компоста размах значений увеличился до 5,7-138 мг/кг (рис. 2д). Учитывая ошибку анализа почвы на содержание нитратов, составляющую 20 %, мы считаем, что нельзя говорить о загрязнении почвы исследуемого участка нитратным азотом (ПДК = 130 мг/кг). При соблюдении всех требований к качеству агротехнических работ (в первую очередь вспашке) при внесении высоких доз компоста на основе ППЖ возможно предотвращение загрязнения почвы нитратной формой азота. Степень варьирования признака по полю была существенной: коэффициенты вариации до и после распашки составляли соответственно 95,8 и 103,5 %.

а |

б |

в |

г |

466

д

а – рНKCl, б – содержание общего органического вещества, в – содержание подвижного фосфора, мг/кг, г – содержание подвижного калия, мг/кг,

д – содержание нитратного азота, мг/кг;

– медиана,

– медиана,  – квартильный размах 25-75%,

– квартильный размах 25-75%,  – минимальное и максимальное значение

– минимальное и максимальное значение

Рисунок 2. Диаграммы размаха агрохимических показателей до (2021 г.) и после (2022 г.) внесения компоста на основе ППЖ (птичьего помёта)

Выводы и предложения. Возвращение в сельскохозяйственный оборот залежных почв совместно с внесением компоста на основе побочных продуктов животноводства (куриного помёта) является перспективным направлением повторного освоения залежных земель. Внесение компоста не оказало влияние на неоднородность почвы по таким показателям как рНKCl, содержание подвижного фосфора и нитратного азота, так как по данным показателям почва изначально была неоднородна. За счёт повышения общего уровня содержания общего органического вещества его неоднородность по полю снизилась. Однако существенной стала неоднородность по содержанию подвижного калия.

Литература

1.Володина Е.Н., Титова В.И., Белоусова Е.Г. Фитотоксичность куриного помета, полученного при разных способах содержания птицы // Пермский аграрный вестник. 2022. № 3(39). С. 12-19.

2.Ганиев А.С., Сибагатуллин Ф.С., Халиуллина З.М., Зиганшин Б.Г., Гайфуллин И.Х. Практическое использование куриного помета при возделывании озимой пшеницы // Вестник НГИЭИ. 2022. № 10(137). С. 38-47.

3.Попков А.П. Трансформация свойств почв залежей при зарастании лесом // Инновационные тенденции развития российской науки: материалы XII Международной научно-практической конференции молодых ученых. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2019. Т. 1. С. 68-72.

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства». М., 2022. 7 с.

5.Розанов Б.Г. Генетическая морфология почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. 293 с.

VARIABILITY OF AGROCHEMICAL PROPERTIES OF FALLOWS SOILS OF PFIC URO

RAS WHEN COMPOSTING BASED ON CHICKEN MANURE

D.G. Shishkov, V.V. Valiev, O.V. Ivanova

«PARI» – PFRC UB RAS, Lobanovo village, Perm Krai, Russia

467

Abstract. The introduction of high doses of compost based on animal-productsby (chicken manure) reduced the variability of total organic matter (coefficient of variation (V) 37.1 and 21.7%). There was an increase in heterogeneity in the content of mobile potassium (V = 23.1 and 40.7%). There was no increase in heterogeneity in other indicators.

Keywords: variability of agrochemical properties, chicken manure, by-product of animal husbandry, fallows soils

References

1. Volodina E.N., Titova V.I., Belousova E.G. Phytotoxicity of chicken manure obtained with different methods of poultry keeping // Perm Agrarian Bulletin. 2022. No. 3(39). P. 12-19.

2. Ganiev A.S., Sibagatullin F.S., Khaliullina Z.M., Ziganshin B.G., Gayfullin I.H. Practical use of chicken manure in the cultivation of winter wheat // Bulletin of the NGIEI. 2022. No. 10(137). P. 38-47.

3.Popkov A.P. Transformation of soil properties of deposits during overgrowth by forest // Innovative trends in the development of Russian science: materials of the XII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Agrarian University, 2019. Vol. 1. P. 68-72.

4.Decree of the Government of the Russian Federation of 31.10.2022 No. 1940 "On approval of requirements for the circulation of animal by–products". M., 2022. 7 p.

5.Rozanov B.G. Genetic morphology of soils. M.: Publishing House of Moscow. un-ta, 1975. 293 p.

468

СЕКЦИЯ 6. ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ

SECTION 6. ECOLOGY OF SOILS

______________________________________________________________________

УДК 334.02 : 631.4

КАРБОНОВЫЕ ПОЛИГОНЫ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛЕРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ

Е.В. Абакумов, М.А. Макарова, Е.В. Шевченко, Е.Ю. Чебыкина, Т.И. Низамутдинов Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия e-mail: e.abakumov@bio.spbu.ru

Аннотация. Обсуждается проблема методологии и метрологии параметров, используемых для идентификации и монетизации углеродных экосистемных услуг почв карбоновых полигонов бореальных таежно-лесных экосистем. Описывается идеология и практический функционал карбонового полигона бореальной зональной экосистемы. Приведена предварительная характеристика карбонового полигона «Ладога» (Ленинградская область).

Ключевые слова: почвы, органическое вещество, карбоновые полигоны, экосистемные услуги.

Сегодня весь Мир и Россия стоят перед глобальными вызовами в отношении изменений климата. В составе наземных и водных экосистем России находится крупнейший резервуар органического углерода, трансформация которого в результате изменения климата способна привести к деградации существенной части ландшафтов и экосистем, включая, причем не только природные, но и урбанизированные и техногенные экосистемы, т.е. места преимущественного обитания человека. Бореальные и полярные экосистемы России – важнейший регулятор климата и биогеохимического состава биосферы. Газовое состояние атмосферы все более и более сильно влияет на качество жизни населения как через качество окружающей природной среды, так и через экономические эффекты. Газовое состояние атмосферы зависит от промышленных источников углекислого газа, от антропогенно-индуцированной эмиссии (агроландшафты, пожары, потери при внесении удобрений и т. п.) и от природных процессов эмиссии-стабилизации органических соединений. При этом параметры углеродного цикла в общестрановом масштабе оценены весьма приблизительно, хотя подобные работы ведутся в разных аспектах в течение многих лет и локализованы в различных регионах. Во многом, это связано со слабой проработанностью методик полевых оценок и математического моделирования динамики органических соединений, а также с сильной кластеризацией фактических измерений, которые используются для экстраполяции данных на огромные территории.

469

Вопросы стабилизации пулов углерода в наземных и водных экосистемах становятся все более и более актуальными для прикладной экологии и системы углеродного рынка, при этом наибольшая эффективность подобных исследований достигается при комплексном, междисциплинарном подходе. Ключевыми задачами функционирования карбоновых полигонов являются метрологические исследования и мониторинговые краткосрочные и долговременные наблюдения.

В качестве параметров, измеряемых на полигонах, обсуждение воспроизводимости измерения которых является приоритетным, можно перечислить следующие: (1) содержание углерода органических соединений в мелкоземе почвы (gravimetric concentrations, %, g kg-1), (2) оценка степени молекулярной окисленности-восстановленности органического вещества с различным балансом атомов кислорода и водорода в составе для разработки адекватных номограмм пересчёта углерода, определенного по бихроматной окисляемости и прямым методом сухого сжигания, (3) запасы углерода (волюметрические концентрации) в органической и неорганической формах в общей массе почвы, включая мелкозем и скелетную фракцию (это особенно важно в связи с обычным недоучетом скелетной фракции почв в общем объеме при расчете запасов), количественная характеристика данного показателя крайне необходима для балансовых расчетов и различных видов моделирования, (4) оценка количества и фракционного состава опада фитоценозов с помощью стационарных опадомеров, опад с которых собирается ежемесячно, сортируется на отдельно учитываемые фракции, в настоящее время в России практически не осталось подобных регулярных наблюдений, (5) создание унифицированных баз данных о содержании и запасах углерода органических соединений в почвах различных административных и физико-географических единиц с учетом специфики методик учета первичных данных и последующее достижение повышения точности репрезентативности данных, (6) оценка кинетических параметров стабилизации органического вещества для прогноза потенциальной эмиссии и эрозионных потерь в инвариантных биоклиматических сценариях и в разнонаправленных сценариях антропогенного воздействия на почвенный и растительный покров, а также для калибрации существующих имитационных моделей трансформации и аккумуляции органического вещества. (7) возвращение к относительно забытым лизиметрическим методам учета растворенного органического природного вещества с целью оценки потенциальных потерь из наземных экосистем и транслокации углеродсодержащих веществ в геохимически подчиненные позиции, (8) включение в схемы мониторинга системы органического вещества органических компонентов техногенного и пирогенного происхождения, его концентрации могут быть гораздо ниже концентраций природного органического вещества, но при этом быть гораздо более биохимически активны, включая, например, канцерогенный эффект, (9) решение вопроса с морфологическими формами гумуса – учет и недоучет подстилочного и тонкодисперсного органического вещества подстилок в общем балансе

470