850

.pdfТаблица 3

Содержание нефтепродуктов в почвах и ТПО на территории г. Перми и Пермского района

№ |

Место отбора проб |

Методы исследований |

Нефтепродукты, мг/кг |

|

1 |

Ул. Газонная |

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 |

7,5 |

± 2,1 |

2 |

Ул. Норильская |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

86 |

± 25 |

3 |

Ул. Красногвардейская |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

8,0 |

± 2,3 |

4 |

Ул. Комбайнеров |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

22 |

± 6 |

5 |

Ул. Мира |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

< 5 |

|

6 |

Ул. Ласьвинская |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

75,2 ±21,5 |

|

7 |

Ул. Лебедева |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

<5,0 |

|

8 |

Ул. Лядовская |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

<5,0 |

|

9 |

Ул. Карпинского |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

<5,0 |

|

10 |

Ул. Борцов революции |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

<5,0 |

|

11 |

С. Лобаново, ул. Зелѐная |

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 |

8,9 |

± 2,5 |

12 |

С. Фролы, ул. Весенняя |

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 |

18,1 |

± 5,2 |

13 |

С. Гамово, ул. 50 лет октября |

ПНД Ф 16.1:2.21-98 |

18 |

± 5 |

Полученные результаты на улицах Мира, Лебедева, Лядовская, Карпинского и Борцов революции находятся ниже минимальной определяемой концентрации методики.

После определения нефтепродуктов, в образцах исследовалась объемная магнитная восприимчивость, значения которой варьирует в от 0,32 до 1,83 ×10- 3СИ (табл. 4). Образцы почв, после измерения в них магнитной восприимчивости, были нагреты в муфельной печи до 500оС. Увеличение МВ в 1,49 – 7,41 раза наблюдалось во всех образцах. По литературным данным [3], для образцов загрязненных нефтью принято значение термомагнитного показателя dk≥3.

В г. Перми dk≥3 выявлено на ул. Норильская (7,41), Комбайнеров (3,86) и Ласьвинская (5,57), а также в с. Фролы на ул. Весенняя (3,15). В остальных образцах значение ТМП составило 1,79 – 2,94.

Таблица 4

Результаты определения термомагнитного показателя почв и ТПО г. Перми

|

Места отбора |

Магнитная восприимчивость, æ×10-3СИ |

Термомагнит- |

||

№ |

До |

|

ный показатель |

||

почвенных проб |

После нагревания (kt) |

||||

|

нагревания(k) |

(dk) |

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

1 |

Ул. Газонная |

0,90 |

2,05 |

2,28 |

|

2 |

Ул. Норильская |

0,32 |

2,37 |

7,41 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Ул. Красногвардейская |

1,10 |

2,86 |

2,60 |

|

4 |

Ул. Комбайнеров |

0,69 |

2,66 |

3,86 |

|

5 |

Ул. Мира |

1,18 |

2,92 |

2,47 |

|

6 |

Ул. Ласьвинская |

0,49 |

2,73 |

5,57 |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

Ул. Лебедева |

0,45 |

1,00 |

2,22 |

|

8 |

Ул. Лядовская |

0,98 |

2,65 |

2,70 |

|

|

|

|

|

|

|

9 |

Ул.Карпинского |

1,22 |

2,57 |

2,11 |

|

10 |

Ул. Борцов революции |

3,32 |

5,94 |

1,79 |

|

|

|

|

|

|

|

11 |

С. Лобаново, ул. Зеленая |

0,48 |

1,35 |

2,81 |

|

|

|

|

|

|

|

12 |

С. Фролы, ул. Весенняя |

1,83 |

5,77 |

3,15 |

|

13 |

С. Гамово, ул. 50 лет октября |

1,60 |

4,70 |

2,94 |

|

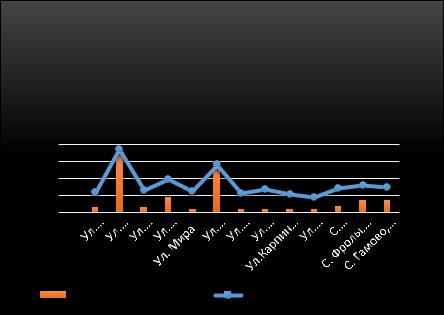

Диаграмма результатов количественного определения нефтепродуктов и величины ТМП наглядно демонстрирует аналогичность результатов химического

161

и геофизического метода (рис.). Характер статистической связи между значения- |

||

ми ТМП и содержанием НП является высоким (r=0,97). |

||

Диаграмма содержания |

||

нефтепродуктов и |

||

термомагнитного показателя в |

||

почвах и ТПО г. Перми |

||

100,00 |

8,00 |

|

80,00 |

6,00 |

|

60,00 |

||

4,00 |

||

40,00 |

||

2,00 |

||

20,00 |

||

|

||

0,00 |

0,00 |

|

Нефтепро-дукты, мг/кг |

Термомагнитный показатель |

|

Рисунок. Диаграмма содержания нефтепродуктов |

||

и термомагнитного показателя в почвах и ТПО г. Перми |

||

Таким образом, наиболее загрязненными почвами по значениям ТМП и содержанию НП являются ТПО на ул. Норильская (НП – 86 мг/кг, ТМП – 7,41) Комбайнеров (НП – 22мг/кг, ТМП – 3,86), и Ласьвинская (НП – 75,2мг/кг, ТМП – 5,57). Геофизический метод термомагнитной индикации можно использовать для экспресс-диагностики загрязненных нефтепродуктами почв.

Литература

1.Молостовский Э.А., Храмов А.Н. Магнитостратиграфия и еѐ значение в геологии. Саратов: Издво Сарат. ун-та, 1997. 180 с.

2.Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова): монография. Саратов: Сарат. гос. тех. ун-т, 2011. 152 с.

УДК 631.413.5+631.48 (470.53)

В.Ю. Гилѐв – доцент; А.А. Васильев – научный руководитель, доцент,

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ПОЧВАХ НА ЭЛЮВИИ И ДЕЛЮВИИ ВЕРХНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Аннотация. Охарактеризована динамика окислительно-восстановительных условий в почвах на элювии и делювии верхнепермских отложений Среднего Предуралья. Проанализирована зависимость динамики ОВП от других режимов почв.

Ключевые слова: почва, элювии, делювии, динамика ОВП, влажность, температура.

162

Изучение динамики окислительно-восстановительных условий помогает раскрыть сущность формирования многих морфологических признаков почвенногенетических горизонтов, объясняет изменение химического состава почв, выявляет особенности питательного режима растений и его влияние на их состояние. Особенности окислительно-восстановительного режима могут быть использованы при классификации и диагностике почв.

Цель исследований: выявить особенности окислительно-восстанови- тельных условий в почвах, сформировавшихся на элювии и делювии верхнепермских отложений Среднего Предуралья.

Катена почв на территории Ильинского района, Пермского края расположена на склоне юго-восточной экспозиции крутизной ~ 5°. Включает дерновокарбонатную почву на вершине склона, дерново-бурую почву в верхней части склона и дерново-глеевую почва у подножья склона. Протяженность катены ~ 800 м. Почвы сформировались, соответственно, на элювии мергеля, элювии пермских глин и делювиальных отложениях. Подстилающие коренные породы относятся к верхнепермским отложениям татарского яруса.

За период с конца апреля по сентябрь 2006 г. были исследованы режимы окислительно-восстановительного потенциала, влажности, температуры, рН. Природные условия были близки к средним значениям.

1.Режим влажности изучался термостатно-весовым методом.

2.Определение окислительно-восстановительного потенциала, рН, температуры поверхностных и подповерхностных горизонтов почв проводилось с помощью прибора – ионометра марки «Инфраспак-аналитик». Для определения закладывалась прикопка, в стенку которой вставлялись электроды для измерения ЭДС и рН, а также термокомпенсатор. Перед установкой электрода в почве делалось отверстие, установив электрод, почву вокруг него обжимали, для того, чтобы изолировать от воздуха. С прибора снимали значение ЭДС, которое затем пересчитывали в величину Еh – окислительно-восстановительный потенциал по отношению к водороду. Измерения проводились в трехкратной повторности.

Н.К. Хтряном предложена шкала ОВ-потенциалов, которая может быть использована для характеристики почвенных окислительно-восстановительных режимов.

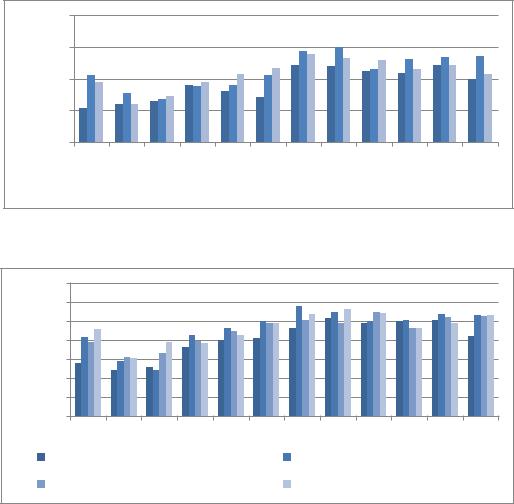

На рисунках 1 и 2 показана динамика окислительно-восстановительного потенциала в почвах катены

В дерново-карбонатной почве катены в поверхностном горизонте в конце апреля и начале мая преобладают умеренно восстановительные (216 - 258mV), а в конце мая наблюдаются слабо восстановительные процессы (360 - 319mV). С начала июня и по сентябрь преобладающий характер процессов – слабо окислительный (486 - 449mV). По генетическим горизонтам в целом сходная динамика ОВП.

Дерново-бурая почва, катены характеризуется однородной динамикой Eh.

Вконце апреля в поверхностном горизонте наблюдаются умеренно восстановительные процессы (423mV), в мае происходит снижение ОВП - слабо восстановительные процессы (309 - 360mV). С июня по начало сентября преобладают умеренно окислительные процессы (537 – 600 mV).

163

Eh, mV

800

600

400

200

0

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

дерново-карбонатная типичная |

|

дерново-бурая |

|

дерново-глеевая |

|

|

|

|||

|

|

|

Рисунок 1. Динамика Eh, mV в поверхностных горизонтах почв катены

Eh, mV

700 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

600 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

500 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

300 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

дерново-карбонатная типичная |

|

дерново-бурая |

|

|

|

||||||

дерново-глеевая Вg |

29-49 см |

|

дерново-глеевая G |

49-59 см |

|||||||

Рисунок 2. Динамика Eh, mV в подповерхностных горизонтах почв катены

Весной в дерново-глеевой почве катены окислительно-восстановительные процессы в поверхностном горизонте изменяются от умеренно восстановительных (237-293mV) до слабо окислительных (427mV – 24 мая). В горизонтах Вg и G в этот период (26 апреля18 мая) преобладает слабо-восстановительные процессы (Вg – 388 - 394mV, G – 304 - 384mV). С конца мая и до середины июня (24 мая – 7 июня) во всех горизонтах происходит смена на умеренно окислительные про-

цессы (А – 554 - 520mV, Вg – 507 - 544mV, G – 536 - 540mV), в августе они сме-

няются слабо окислительными (А – 458mV, Вg – 463mV, G – 464mV).

В поверхностных горизонтах почв катены с третьей декады апреля по начало июня наблюдаются восстановительные процессы, а затем до начала сентября окислительные. Поверхностные и подповерхностные горизонты почв катены имеют схожую динамику ОВП. Из графиков динамики Eh видно, что самыми низкими значениями ОВП отличается дерново-карбонатная почва. Самые высокие значения у дерново-бурой.

Окислительно-восстановительный потенциал почвы отражает напряженность всех окислительно-восстановительных процессов, протекающих в почве в данный момент времени. Его величина в первую очередь зависит от аэрируемости

164

почвы, влажности, содержания органического вещества. На величину потенциала в сильной мере оказывает влияние реакция среды. Определяющей окислительновосстановительной системой в почве является вода, насыщенная газами, как наиболее емкая окислительно-восстановительная система. Поведение остальных имеющихся в растворе окислительно-восстановительных пар ионов зависит от потенциала воды и реакции среды [1].

Зависимость ОВП от других режимов почвы была проверенна корреляционным анализом, результаты которого представлены в таблицах.

О тесноте связей между изученными признаками позволяет судить коэффициент корреляции (r).

Корреляция между влажностью и Eh средняя и при этом зависимость между этими признаками обратная (табл.). Это объясняется тем, что при повышении влажности в почвах сокращается количество кислорода, который способствует развитию окислительных процессов и в результате снижается величина Eh.

Таблица

Зависимость Eh от влажности, температуры, рН в почвах Ильинского района, Пермского края

|

горизонт, |

|

коэффициент корреляции r |

|

||

Почва |

глубина, |

Eh и влажность |

Eh |

|

Eh и рН |

|

|

см |

и температура |

|

|||

|

|

|

|

|

||

Дерново-карбонатная, |

Ап 0-25см |

-0,75 |

|

0,83 |

|

-0,64 |

разрез 71 |

С 25и< см |

-0,84 |

|

0,85 |

|

-0,46 |

|

|

|

|

|

|

|

Дерново-бурая, разрез 72 |

Aп 0-31см |

-0,57 |

|

0,61 |

|

0,10 |

|

В1 31-49см |

-0,73 |

|

0,56 |

|

-0,08 |

Дерново-глеевая, разрез 73 |

A 0-29см |

-0,57 |

|

0,63 |

|

-0,14 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вg29-49 см |

-0,60 |

|

0,85 |

|

-0,82 |

|

G49-59 см |

-0,55 |

|

0,75 |

|

-0,64 |

|

|

|

|

|

|

|

Также наблюдается средняя корреляция между Eh и рН, при этом между величинами Eh и рН зависимость обратная в большинстве горизонтов исследованных почв. Прямая зависимость между признаками Eh и температуры при средней корреляции объясняется тем, что при повышении температуры усиливается интенсивность биологических и биохимических процессов в почвах, которые формируют окислительные условия.

Сильная корреляция между Eh и влажностью, а также между Eh и температурой наблюдается в дерново-карбонатной почве катены.

Таким образом, ОВП условия в весенний период (апрель – май) в исследуемых почвах можно считать неблагоприятными для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Наиболее низкие значения ОВП формируются в дерново-карбонатных почвах на выровненных вершинах склонов и в дерно- во-глеевых почвах у подножья склонов.

Литература

1. Горшкова Е.И. Влияние величины рН почвы на значение окислительновосстановительного потенциала / Е.И. Горшкова, Д.С. Орлов // Почвоведение. 1981. №5. С. 124–

129

165

УДК 502.51:502.171(470.53)

П.В. Глухова – студентка; Л.П. Быкова – научный руководитель, доцент,

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ЧЕРМОЗСКИЙ ПРУД: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ САМООЧИЩЕНИЯ

Аннотация. В статье приведена характеристика Чермозского пруда, отмечено экологическое состояние водоема, даны биологические и химические результаты исследования воды.

Ключевые слова: Чермозский пруд, экологическое состояние, самоочищение, биоиндикация, сапробность, эвтрофикация.

Практически все поверхностные водоемы подвержены антропогенному воздействию, возможности экстенсивного водозабора для хозяйственных нужд по многим из них в целом исчерпаны. Серьезной проблемой является ухудшение качества воды поверхностных водных объектов, которая в большинстве случаев не отвечает нормативным требованиям [4].

Чермозский пруд начал свое существование весной 1765 года. Плотина была возведена в четырех километрах от впадения реки Чермоз в реку Кама. После образования Камского водохранилища в 1956 году плотина была взорвана и пруд стал заливом. Работы по строительству новой плотины пруда начались в 2002 году. Использование: зона отдыха и рыборазведение. Пруд имеет вытянутую форму с юго-востока на северо-запад. Питание пруда осуществляется в основном притоками реки Чѐрмоз и атмосферными осадками. Дно в основном илистое, встречается глина с песком и иногда чистые пески [2].

Цель исследования: определить экологическое состояние Чермозского пруда Ильинского района города Чермоза. Задачи: определение качества воды водоема по физическим и химическим показателям; определение видового разнообразия Чермозского пруда; оценка состояния водоема методами биоиндикации.

Для исследования были выбраны три репрезентативных участка на берегах Чермозского пруда. Участок 1 находился на северном берегу, вблизи устья р.Фоминка. Участок 2 был расположен на территории города Чермоза, где происходит активная рекреация. Участок 3 – на правом берегу пруда у плотины, рядом находится Чермозское болото.

Для оценки качества воды методами химического анализа были использованы следующие показатели: рН (потенциометрическое определение), общая жесткость, перманганатная окисляемость (методом Кубеля), количество растворенного кислорода (по Винклеру), содержание фосфатов (фотометрическим методом с аскорбиновой кислотой), ХПК, БПК7 [6]. Определяли видовой состав протофауны [8], беспозвоночных животных [5]. Далее определяли качество воды по биотическому индексу, видовому разнообразию беспозвоночных и высшему разряду [3], по уровню сапробности [1]. Участки сравнивались по степени общности видов по П. Жакару. Качество воды в пресноводном водоеме оценено по состоянию ряски на третьей точке, она использовалась в качестве биоиндикаторов [1]. Результаты исследований были обработаны методами математической статистики [6].

166

При изучении пробы воды с Чермозского пруда, взятой для биологических исследований, было обнаружено 23 вида протистов. Пруд относится к водоему, в котором имеет место органическое загрязнение. На всех трех участках одинаковый класс качества воды – 4 (вода загрязненная) (таблица 1).

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

Сапробность воды Чермозского пруда (протоиндикация) |

|||

|

|

|

|

|

Участок |

Количество видов |

Индекс сапробности |

Класс качества |

Оценка качества |

1 |

10 |

3,4 |

4 |

загрязненные воды |

2 |

9 |

3,2 |

4 |

загрязненные воды |

3 |

13 |

3,1 |

4 |

загрязненные воды |

В данном водоеме было выловлено 18 видов беспозвоночных животных. Наибольшее разнообразие имеет участок 1. По методу Вассмана и Ксиландера в точке 3 наивысший разряд – D, класс качества воды – умеренно-грязные. Исследования качества воды по методу Вудивиса: наиболее загрязненный участок 2, наименее загрязненный участок 1. Водоем можно считать умереннозагрязненным (таблица 2).

Многокоренник обыкновенный был обнаружен только на точке 3. Преобладают растения с 2-3 щитками, поврежденных щитков 15%. Класс качества воды – 3 (таблица 2).

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

Результаты биологических исследований |

|

|||

|

Показатели |

|

Участок |

|

|

|

1 |

2 |

|

3 |

|

|

|

|

|||

Общее кол-во видов |

10 |

8 |

|

7 |

|

Высший разряд |

|

- |

- |

|

D |

Биотический индекс |

6 |

2 |

|

4 |

|

Ряска |

Кол-во щитков на растении |

- |

- |

|

2,4 |

|

% поврежд. |

- |

- |

|

15 |

|

Кл.качества воды |

- |

- |

|

3 |

Класс качества |

по Вудивису |

2 |

4 |

|

3 |

воды |

по Вассману и Ксиландеру |

- |

- |

|

3 |

Вода в пруду имеет щелочную реакцию среды (8,8 – 9,3), но при рН больше 9,0 в воде уменьшается количество углекислого газа. Степень жесткости воды на первой и второй точках средняя (4,8 – 7,2 ммоль-экв/дм3), на третьей – мягкая (3,4 ммоль-экв/дм3) (таблица 3).

|

|

|

|

Таблица 3 |

Химические показатели воды Чермозского пруда |

||||

Показатели |

|

Участок |

|

ПДКрх |

|

1 |

2 |

3 |

|

рН |

9,30±0,61 |

8,78±0,64 |

9,08±0,33 |

6,5-8,5 |

Жесткость, |

7,15±0,35 |

4,82±0,89 |

3,35±0,43 |

7 |

ммоль-экв/дм3 |

|

|

|

|

Раствор. О2, мг/дм3 |

12,0±1,22 |

12,3±0,31 |

12,5±0,69 |

≥6 |

Перман.окисл., мг-О2/дм3 |

9,27±1,14 |

11,31±1,80 |

12,55±1,20 |

≤5 |

Фосфаты, мг /дм3 |

0,20±0,03 |

0,17±0,05 |

0,12±0,02 |

0,05 – олиготрофные; |

|

|

|

|

0,15 – мезотрофные; |

|

|

|

|

0,20 – эвтрофные. |

ХПК, мг /дм3 |

450 |

300 |

400 |

15 |

БПК, мг О2 /дм3 |

0,8 |

1,1 |

1,5 |

3 |

|

|

167 |

|

|

В водоеме присутствуют организмы продуцирующие кислород, количество растворенного кислорода высокое (12,0 – 12,5 мг/дм3). Перманганатная окисляемость (9,3 – 12,6 мг-О2/дм3) превышает ПДК примерно в 2 раза во всех точках. Химическое потребление кислорода (300 – 450 мг /дм3) значительно превышает ПДК. Два последних показателя говорят о том, что в водоеме содержится большое количество органических веществ, которые ухудшают состояние водоема. Биохимическое потребление кислорода (0,8 – 1,5 мг О2 /дм3) не превышает ПДК. На окисление органических веществ используется почти весь кислород, поэтому водоем нельзя использовать в рыбохозяйственных целях.

По содержанию фосфатов воды первой точки можно отнести к эвтрофным водам (0,2 мг /дм3) – высокий уровень первичный продукции; второй и третьей точки относятся к мезотрофным водам (0,12 – 0,17 мг /дм3) – среднее содержание первичной продукции. В эвтрофных водах нередко фосфаты переходят в иловые отложения, происходит интенсивное развитие и отмирание растений. Таким образом, в Чермозском пруду идут процессы эвтрофирования (таблица 3).

Возможно источниками загрязнения данного водоема являются: выпас скота, жилая зона как источник органического вещества и минеральных удобрений и использование пруда в рекреационных целях.

Литература

1.Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. О.П. Мелехова, Е.И. Егорова. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с.

2.Васѐв С.А. Водный мир родного края / С.А. Васѐв. Чермоз: Краеведческое издание,

2008. 350 с.

3.Вассман Р. Определение некоторых пресноводных беспозвоночных организмов / Р.

Вассман, В. Ксиландер – Verlag Stephanie Nagishmid, Rotebuhlstr. 87A, D-7018 Stuttgart, 1985. 4 с.

4.Клапцов В.М. Водные ресурсы и проблемы водопользования в России [Электронный ресурс]: http://www.riss.ru/analitika/160-vodnye-resursy-i-problemy-vodopolzovaniya-v- rossii#.VIhYxjGsUf8, 2011.

5.Козлов М.А. Школьный атлас – определитель беспозвоночных / М.А. Козлов, Н.М. Олигер. М.: Просвещение, 1991. 207 с.

6.Малков П.Ю. Количественный анализ биологических данных: учебное пособие / П.Ю. Малков. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. 71 с.

7.Пименова Е.В. Химические методы анализа в мониторинге водных объектов / Е.В. Пименова. Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011. 138 с.

8.Хаусман К. Протозоология / К. Хаусман. М.: Мир, 1988. 334 с.

УДК 631.53:633.3:633.11:631.82 (470.53)

С.М. Горохова – студентка; Л.А. Михайлова – научный руководитель, д-р. с.-х. наук, профессор,

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОНОВ ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГОРОХА

НА ТЕМНО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ

Аннотация. В вегетационном опыте на темно-серой лесной почве изучена эффективность различных фонов питания на урожайность гороха. Наиболее существенное влияние на урожайность зерна гороха оказало полное минеральное удобрение.

168

Ключевые слова: горох посевной, темно-серая лесная почва, аммонийная селитра, суперфосфат простой, калий хлористый.

Увеличение производства кормов, улучшение их качества и энергонасыщенности в настоящее время является важнейшей задачей сельского хозяйства. Несбалансированность рациона питания влечет за собой перерасход кормов (до 50%), что соответственно увеличивает дефицит фуражного зерна в стране.

На сегодняшний день потребность в переваримом протеине составляет 11,5 млн. т, а реально вырабатывается лишь 10,6 млн. т, т.е. 0,9 млн. т – это недобор переваримого протеина.

Одним из главных направлений решения этой проблемы является расширение ассортимента зернобобовых культур. Перспективной кормовой культурой является горох полевой, формирующий высокую урожайность зеленой массы и зерна 4,5-5,0 т/га. Содержание белка в семенах 20-26% белка. Каждая тонна семян гороха, введенная в рацион животных, экономит 2,5 тонны концентратов [1, 3, 6]. Горох устойчив к полеганию за счет прочных и коротких междоузлий, толерантен к сорнякам и болезням.

Вследствие большой пластичности и наличию экологически адаптированных сортов горох выращивают в различных почвенно-климатических зонах России. Новые сорта гороха отличаются высоким потенциалом урожайности 4-5 т/га [2, 4].

Горох является уникальной сельскохозяйственной культурой, обладающей огромным количеством технических и пищевых параметров. Горох используется в двух основных направлениях: в качестве белкового кормового ингредиента для сельскохозяйственных животных и птицы и в качестве пищевого продукта. Важнейшей характеристикой этой культуры является способность активно использовать азот из воздуха. Симбиотическая азотфиксация является дешевым и достаточно простым способом снабжения посевов необходимым азотом в течение всего вегетационного периода. Включение гороха в севооборот повышает плодородие почвы, так как он накапливает в почве до 130 кг азота на 1 га за счет симбиотической деятельности азотфиксирующих микроорганизмов. Поры, оставляющие стержневыми корнями зернобобовых, улучшают газо-, тепло- и водообмен в почве[5, 6, 7].

Из всего ранее сказанного следует, что зернобобовые представляют ценность как хороших предшественников в севооборотах, особенно в альтернативном или экологическом земледелии.

Цель исследования: определить влияние различных фонов питания на урожайность зерна гороха на темно-серой тяжелосуглинистой почве.

Для решения поставленной цели решались следующие задачи: установить отзывчивость гороха на фосфорно-калийные удобрения; выявить влияние доз азотных удобрений на его урожайность; определить содержание аммонийного и нитратного азота в почве.

Для решения поставленных задач в 2013 и 2014 гг. был заложен двухфакторный вегетационный опыт на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве по следующей схеме:

169

Фактор А – дозы фосфорно-калийных удобрений: А1 – P0K0; А2 – P0,1K0,1. Фактор В – дозы азотного удобрения: В1 – N0; В2 – N0,075; В3 – N0,15. Повторность в опыте шестикратная. В исследовании использовали райониро-

ванные сорта гороха Лучезарный и Агроинтел. На культуре применялись следующие удобрения: NH4NO3, 34,4 % д.в.; Ca(H2PO4)2*CaSO4, 26% д.в.; KCL, 60% д.в.

Испытания проводились в сосудах Митчерлиха размером 20 х 20 см, вмещающих 5 – 7 кг абсолютно сухой почвы. Для проведения эксперимента использовали пахотный слой темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы, агрохимическая характеристика которого представлена в таблице 1.

Таблица 1

Агрохимическая характеристика пахотного слоя темно-серой лесной тяжелосуглинистой почвы

рН |

Нг |

|

S |

|

Еко |

V, % |

Р О |

|

К О |

|

КСL |

|

|

|

|

|

|

|

2 5 |

2 |

|

|

|

мг-экв/100 г почвы |

|

|

мг/кг почвы |

|||||

5,6 |

8,8 |

|

38 |

|

|

46,8 |

81 |

224 |

|

169 |

Почва обладает следующими агрохимическими показателями: реакция почвенного раствора – близкая к нейтральной; емкость поглощенных оснований – высокая; степень насыщенности почв основаниями – повышенная. Исходя из этих показателей почвы, можно судить, что проведение известкования на ней не требуется. Содержание подвижных форм элементов питания растений: фосфора – высокое, калия – повышенное. Из чего можно заключить, что данные почвенные условия удовлетворяют требованиям гороха.

По результатам наших исследований (табл. 2) установлено, что в 2013 г. на урожайность гороха положительное влияние оказала доза азота N0,15. Действие ее проявилось как по фону фосфорно-калийных удобрений, так и без него. Максимальная урожайность 19,36 г/сосуд получена при внесении N0,15 совместно с P0,1K0,1. Достоверного действия одних фосфорно-калийных удобрений не выявлено.

Таблица 2

Влияние минеральных удобрений на урожайность гороха, г/сосуд

Год |

Дозы фосфорных и |

Дозы азотных удобрений (В) |

Среднее по А |

||

исследования |

калийных удобрений (А) |

N0 |

N0,075 |

N0,15 |

|

2013 |

P0K0 |

13,96 |

13,45 |

16,96 |

14,79 |

|

P0,1K0,1 |

13,17 |

14,42 |

19,36 |

15,65 |

|

Среднее по В |

13,56 |

13,94 |

18,16 |

НСР0,95 = 2,04 |

2014 |

P0K0 |

17,46 |

18,82 |

16,49 |

17,59 |

|

P0,1K0,1 |

18,39 |

20,93 |

19,70 |

19,68 |

|

Среднее по В |

17,93 |

19,88 |

18,10 |

НСР0,95 = 1,29 |

Среднее за |

P0K0 |

15,71 |

16,14 |

16,73 |

17,59 |

2 года |

P0,1K0,1 |

15,78 |

17,68 |

19,53 |

19,68 |

|

Среднее по В |

15,75 |

16,91 |

18,13 |

НСР0,95 = 2,78 |

В 2014 г. влияние минеральных удобрений диаметрально противоположно. Существенное влияние на урожайность оказала доза N0,075 на кг абсолютно сухой почвы. Наибольшая урожайность в этом году получена при внесении данной дозы по фосфорно-калийному фону, которая составила 20,93 г/сосуд. Необходимо также отметить положительное действие фосфорно-калийных удобрений. Прибавка

170