лекции

.pdf

Адаптивные системы

Если параметры объекта или возмущений известны неточно или могут изменяться со временем (в нестационарных системах),

применяют адаптивные или самонастраивающиеся регуляторы, в

которых закон управления меняется при изменении условий. В простейшем случае (когда есть несколько заранее известных режимов работы) происходит простое переключение между несколькими законами управления. Часто в адаптивных системах регулятор оценивает параметры объекта в реальном времени и соответственно изменяет закон управления по заданному правилу.

Самонастраивающаяся система, которая пытается настроить регулятор так, чтобы «найти» максимум или минимум какого-то критерия качества, называется экстремальной (от слова экстремум, обозначающего максимум или минимум).

03.03.2014

Математическое описание линейных САУ.

Описание звеньев во временной (t) и частотных ( ) областях, а также комплексной переменной (s).

a) |

б) |

||||||||||||||

|

x(t) |

|

|

|

y(t) |

|

|

x(ω) |

|

|

|

y(ω) |

|||

|

|

W(p) |

|

|

|

W(jω) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

в) x(s) |

|

|

y(s) |

|

||||||||

|

|

|

|

W(s) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

а) во временной области; б) в частотной области; в) в области комплексной переменной

Рисунок 12 – динамическое звено

X(s) – изображение по Лапласу.

= +≡ ≡

p – оператор дифференцирования= – частотная область

В общем случае система с одной входной переменной x(t) и одной выходной y(t) во временной области может быть записана в виде

дифференциальных уравнений. |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

−1 |

|

|

|

|

|||||||

0 ( |

|

) + 1 ( |

|

) + + −1 |

|

|

+ |

|||||||

|

−1 |

|

||||||||||||

= ( |

|

) + ( |

−1 |

) + |

|

|

+ |

|||||||

|

−1 |

|

||||||||||||

0 |

1 |

−1 |

|

|

||||||||||

Для физически реализуемых систем . |

|

|

|

|

|

|||||||||

Если ввести оператор |

дифференцирования |

|

= ⁄ , то можно |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

записать в виде алгебраического уравнения |

во временной области. |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

11 |

|

|

|

|

|

|

||

( 0 + 1 −1 + + −1 + ) ( )

= ( 0 + 1 −1 + + −1 + ) ( ) (2.2)

Для s-области входные и выходные значения переменных звеньев записываются в виде преобразования Лапласа – L. Основным описанием звена в этом случае является передаточная функция - отношение преобразования Лапласа (изображение) выходной величины к изображению входной величины при нулевых начальных условиях : ( ) = ( )/( ),

где s – комплексная переменная = + .

Для обозначения сигналов и переменных в комплексной форме будем использовать прописные буквы.

Связь между оригиналом сигнала x(t) и его изображением X(s) в преобразовании Лапласа для входной переменной имеет вид:

|

|

|

|

|

|

∞ |

|

|

|

|

|

|

( ) = [( )] = ∫ ( ) − |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

( |

) |

−1{ |

( ) |

} |

1 |

( ) |

|

|

|

|

|

= |

|

= ( ⁄2) ∫ |

|

|||

|

|

|

|

|

|

− |

|

|

|

Таблица преобразований Лапласа |

|

|

|

||||||

х(t) (t > 0) |

|

|

|

|

Х(s) = L[х(t)] |

|

|

|

|

1(t) |

|

|

|

|

|

1/s |

|

|

|

δ(t) |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

1/s2 |

|

|

|

tn |

|

|

|

|

|

n!/sn+1 |

|

|

|

eat |

|

|

|

|

|

1/(s – a) |

|

|

|

e-at |

|

|

|

|

|

1/(s + a) |

|

|

|

t·eat |

|

|

|

|

|

1/(s – a)2 |

|

|

|

tn·eat |

|

|

|

|

|

n!/(s – a)n+1 |

|

|

|

sin(ωt) |

|

|

|

|

|

ω/(s2 + ω2) |

|

|

|

cos(ωt) |

|

|

|

|

|

s/(s2 + ω2) |

|

|

|

sin(ωt + φ) |

|

|

[sin(φ) ·s + cos(φ) ·ω]/(s2 + ω2) |

|

|

||||

cos(ωt + φ) |

|

|

[cos(φ) ·s – sin(φ) ·ω]/(s2 + ω2) |

|

|

||||

eat·sin(ωt) |

|

|

|

ω/[(s – a)2 + ω2] |

|

|

|

||

eat·cos(ωt) |

|

|

|

(s – a)/[(s – a)2 + ω2] |

|

|

|

||

eat·sin(ωt + φ) |

[sin(φ) ·(s – a) + cos(φ) ·ω]/[(s – a)2 + ω2] |

||||||||

eat·cos(ωt + φ) |

[cos(φ) ·(s – a) – sin(φ) ·ω]/[(s – a)2 + ω2] |

||||||||

Таким образом в s-области запись уравнения в операторной форме изображений по Лапласу входной X(s) и выходной Y(s) переменных по структуре совпадает с (2.2), но при использовании комплексной переменной = + :

( 0 + 1 −1 + + −1 + ) ( )

= ( 0 + 1 −1 + + −1 + ) ( )

Или в виде передаточной функции:

12

( )( ) = ( ) ( . )

Для частотной области: ( ) = ( )/ ( )

|

∞ |

|

|

( ) = {( )} = ∫ |

|

( ) − |

|

−∞ |

|

||

( ) = −1{( )} = (1⁄ |

|

∞ |

|

|

)∫ |

( ) |

|

2 |

−∞ |

|

|

Так частотную передаточную функцию можно получить из (2.4) путем подстановки = , при = 0

Изображение Фурье: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( ) |

|

|

( ) + ( ) −1 |

+ + |

|

|

( ) + |

|

||

( ) = |

|

= |

0 |

|

1 |

−1 |

|

|

= |

||

( ) |

|

|

( ) + ( ) −1 |

+ + |

−1 |

( ) + |

|

||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

0 |

1 |

|

|

|

|

|||

= ( ) + ( ) (2.5)

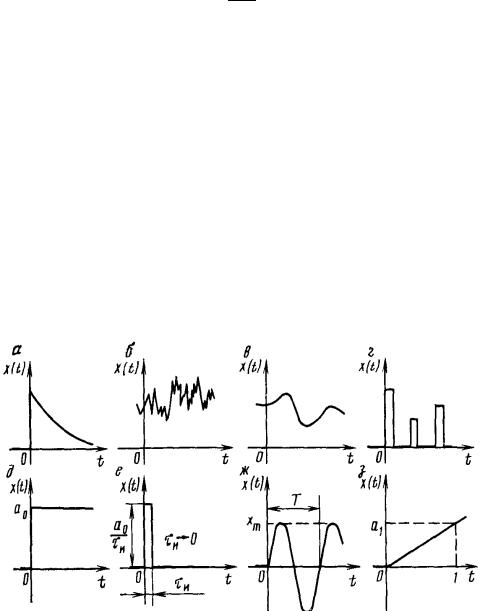

Любое динамическое звено в автоматике можно записать в виде типового воздействия.

а) регулярное воздействие, б) случайное, в) непрерывное, г) дискретное, д) ступенчатое, е) импульсное, ж) гармоническое, з) линейно возрастающее.

13

1.Ступенчатое воздействие - воздействие, которое мгновенно возрастает от 0 до некоторого значения и далее остается постоянным.

Ступенчатому воздействию соответствуют функции:

0, при < 0( ) = { 0, при ≥ 0

При 0 = 1 (единичное воздействие) – функция Хевисайда.

2.Импульсное воздействие – одиночный импульс прямоугольной формы, имеющий достаточно большую высоту и весьма малую продолжительность.

Единичное импульсное воздействие, которое описывается дельтафункцией (функцией Дирака):

0, при ≠ 0( ) = {∞, при = 0

Причем, ∫−∞∞ ( ) = 1

Дельта-функцию можно рассматривать как импульс, имеющий бесконечно большую высоту, бесконечно малую длительность и единичную площадь.

Дельта-функция определяется как производная единичного скачка.

1( )( ) =

3. Гармоническое воздействие – сигнал синусоидальной формы.

( ) = (−∞ < 1 < ∞)

A – амплитуда сигнала

= 2 / – круговая частота, рад/с

Т– период сигнала, с.

4.Линейное воздействие

( ) = 1( ) 1 (0 ≤ < ∞)

а1 характеризует скорость нарастания воздействия x(t).

Временные характеристики. |

17.03.2014 |

|

|

|

Переходные характеристики H(t) (кривые разгона).

Весовые (импульсные переходные) функции (t).

Частотные характеристики.

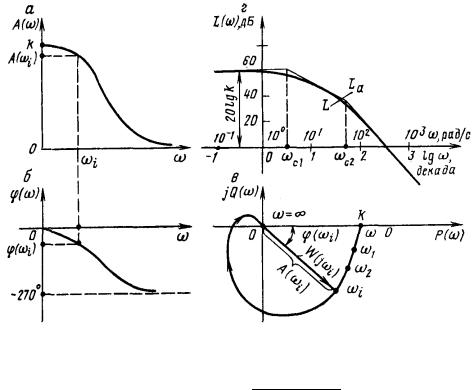

АФХ (АФЧХ) или частотная передаточная функция.

АЧХ

Фазо-частотная характеристика ФЧХ (ЛФЧХ)

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ либо ЛАХ)

Логарифмическая фазо-частотная характеристика (ЛФЧХ/ЛФХ).

14

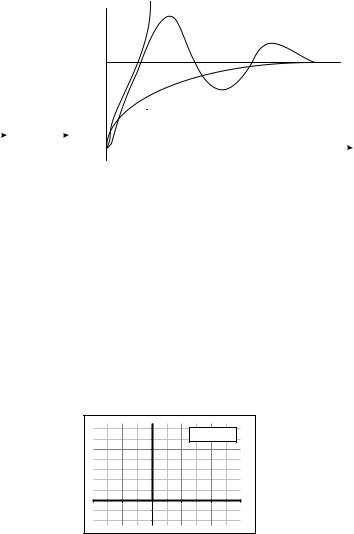

Переходные характеристики.

Переходная, или временная характеристика (функция) звена представляет собой реакцию на выходе звена, вызванную подачей на его вход единичного ступенчатого воздействия. Единичное ступенчатое воздействие (единичная ступенчатая функция) –

это воздействие, которое мгновенно возрастает от нуля до единицы и далее остается неизменным. Сказанное иллюстрируется на рис.2.6,а и б. На рис. 2.6,б показаны три различных вида переходных характеристик, соответствующих различным типам звеньев.

y

|

|

|

|

|

|

x 1(t) |

||

|

|

|

y |

|

|

|

||

x |

|

|

|

|

t |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) |

0 |

|

|

|||

|

|

б) |

||||||

|

|

|

|

|

||||

Рис. 2.6. Переходные характеристики.

Таким образом, h(t) – это выражение для y(t) при x(t) = 1(t).

Наряду с переходной характеристикой применяется импульсная переходная (временная) характеристика или функция, называемая еще весовой функцией (функцией веса) – отклик на дельта-функцию (функцию Дирака). Эта характеристика представляет собой реакцию звена на единичный импульс.

Единичный импульс (единичная импульсная функция, или

дельта-функция) – это математическая идеализация предельно короткого импульсного сигнала. Единичный импульс – это импульс, площадь которого равна единице при длительности, равной нулю, и высоте, равной бесконечности. На рисунке б) он условно показан в виде утолщения на оси ординат.

x(t) = (t)

1

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

Рисунок б

15

Импульсная переходная функция w(t) равна производной от переходной функции h(t).

( )( ) =

И наоборот, переходная функция равна интегралу от импульсной переходной функции:

( ) = ∫ ( )

0

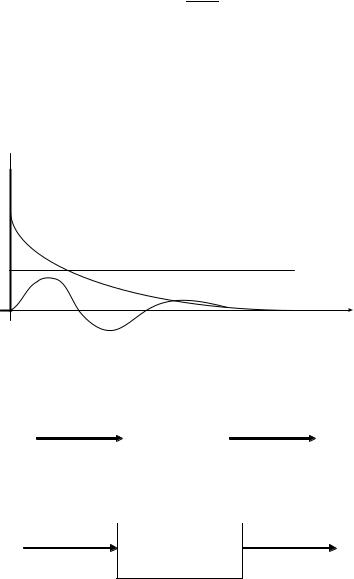

На рис. 2.7 изображены типичные формы самих импульсных переходных характеристик.

y

x (t)

t

0

Рис. 2.7. Импульсная переходная (весовая) характеристика.

Функции 1(t) и δ(t) можно использовать для экспериментального определения передаточной функции элемента системы управления:

y(t) = δ(t) |

|

|

x(t) = w(t) |

|

|

|

W(s) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Первый подход: подадим на вход *(t). |

Пусть *(t) ≈ |

(t) (т.к. |

(t) |

||

физически не реализуема), измерим w*(t) ≈ w(t). Теперь можно вычислить L[w*(t)] = W*(s) ≈ W(s), т.е. ( ) = −1[( )] (2.6)

y(t) = 1(t) |

|

x(t) = h(t) |

|

W(s)

Второй подход: На вход подаем 1(t). Измеряем h(t) и вычисляем передаточную функцию. W(s) = L[d/dt(h(t)].

В случае, когда x(t) = 1(t), учитывая, что L(1(t))=1/s, получаем выражение для изображения переходной характеристики:

16

( )

Соответственно переходная характеристика звена:

( ) = −1 [ ( )]

Выражение 2.6 можно трактовать как определение передаточной функции – изображение Лапласа весовой функции.

Зная переходную функцию можно определить реакцию звена и другим способом – с помощью интеграла Дюамеля (свертка).

t |

|

y(t) h(t)x(0) h(t )x' ( )d , |

(2.7) |

0

где х(0) – значение х(t) при t = 0;

t |

|

|

y(t) h(0)x(t) w(t )x( )d |

(2.8) |

|

0 |

||

|

Эти формулы легко получаются друг из друга, являясь вариантами интеграла Дюамеля, или интеграла свертки.

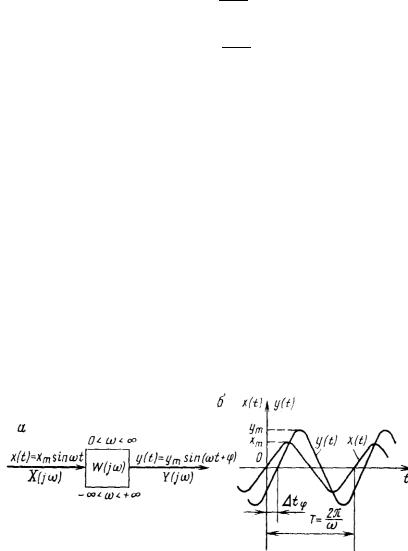

Частотные характеристики.

Частотная характеристика – отношение реакции (отклика) звена y(t) к синусоидальному входному воздействию ( ) = . Реакция в этом случае так же будет представлять гармонический сигнал, но с другой амплитудой и фазовым сдвигом ( ) = sin( + ).

Рисунок 2.5 - реакция звена на гармоническое воздействие

Частотная характеристика w(j ) может быть определена по (2.5) На рисунке 2.8 в АФХ P(j ) – четная, Q(j ) – нечетная функция. АФЧХ W(j ) в показательной форме:

( ) = ( ) ( )

A(ω) – модуль АФХ, а φ( ) – угол сдвига по фазе. Алгебраическая форма:

( ) = ( ) + ( )

Тригонометрическая форма:

17

( ) = А( ) ( ) + ( ) sin ( )

Рисунок 2.8

Связь между различными частотными функциями:

( ) = |( )| = √2( ) + 2( )

|

|

|

( ) = arg ( ) = |

( ) |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

( ) |

|

|

|

|||||||

На рисунке 2.8 (г) показана ЛАЧХ L( и соответствующая ей |

|||||||||||||

приближенная характеристика L0( ). |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Обычно в расчетах используют ЛАЧХ. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

( ) = 20 log ( ) |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А |

0,01 |

0,01 |

|

0,316 |

0,89 |

|

1 |

|

1,12 |

3,16 |

10 |

100 |

|

L,дБ |

-60 |

-40 |

|

-10 |

-1 |

|

0 |

|

1 |

10 |

20 |

40 |

|

За единицу длины по оси частот логарифмических характеристик принимают декаду.

Декада – интервал частот, заключенный между произвольным значением частоты i и его десятикратным значением 10 i . Рассмотренные выше временные, передаточные и частотные характеристики однозначно связаны меду собой прямым и обратным преобразованиями Лапласа и Фурье. Это отражено в таблице.

18

Таблица - Взаимные соответствия динамических характеристик.

Характер-ки |

h(t) |

w(t) |

W(p) |

|

W(j ) |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Переходная |

|

t |

|

|

|

|

1 |

w( )d |

L-1{W(s)/s} |

F-1{W(j )/ j } |

|

||

h(t)= |

|

|||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Импульсная |

dh(t)/dt |

1 |

L-1{W(s)} |

|

F-1{W(j )} |

|

w(t)= |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Передаточная |

sL{h(t)} |

L{w(t)} |

1 |

|

W(j ) s=j |

|

W(s)= |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Частотная |

j F{h(t)} |

F{w(t)} |

W(s) s=j |

|

|

|

W(j )= |

1 |

|

||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31.03.2014 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Типовые динамические звенья САУ и их характеристики.

a)

x(t) Элемент y(t)

б) x(t) W(s) y(t)

Рисунок 3.1 – а) элемент и б) динамическое звено САУ

В изображениях Лапласа (см. формулу 2.4) при обозначении s=p:

|

( ) |

+ −1 |

+ + |

|

|

+ |

|

|||

= |

|

= |

0 |

1 |

−1 |

|

|

(3.1) |

||

( ) |

|

+ −1 |

+ + |

−1 |

+ |

|

||||

|

|

|

0 |

1 |

|

|

|

|

||

Передаточную функцию системы можно представить в виде произведения простых множителей и дробей.

; ; 1⁄ ; ± 1; 1⁄( ± 1)

2 2 ± 2 + 1; 1/( 2 2 ± 2 + 1) (3.2)

K – коэффициент передачи или коэффициент усиления,

Т – инерционность или постоянная времени инерционного звена,– коэффициент затухания (демпфирования)

Сомножители представляющие звенья: пропорциональные K, дифференцирующие - ± 1, апериодические первого порядка,

1⁄( ± 1), форсирующее первого порядка ± 1, интегрирующее -

1⁄ , форсирующее второго порядка - 2 2 ± 2 + 1, апериодическое

19

второго порядка - 1/( 2 2 |

± 2 + 1), |

|

при |

|

1 ≤ , |

колебательное - |

|||||||||||||||||

1/( 2 2 ± 2 + 1) при 0 < < 1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

x(t) |

W(p) |

y(t) |

1/Tp |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W(s) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

|

|

|

|

|

|

Tp |

|

||

Для каждого из звеньев могут быть найдены корни для уравнений, |

|||||||||||||||||||||||

записанных в числителе или знаменателе, представляющих их |

|||||||||||||||||||||||

формулу. Корни числителя – нули 0, |

для знаменателя - полюса . |

||||||||||||||||||||||

Для отдельных звеньев корни будут иметь вид: |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

= − |

1 |

; 0 |

|

= − |

|

|

√ 2 |

− 1 |

|

|||||

|

|

|

|

|

= 0; 0 |

|

|

|

|

± |

|

, = 1 |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

0 = |

− ± cos ; 0 < < 1 |

|

|

(3.3) |

|

||||||||||||

- полюса |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

0- нули |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Динамическое звено – звено, описываемое дифференциальными |

|||||||||||||||||||||||

уравнениями не выше второго порядка. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

Таким образом, типовые звенья описываются уравнениями: |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

′′( ) + |

′( ) + |

( ) = ′( ) + ( ) |

(3.4) |

|||||||||||||||||

|

|

|

0 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

1 |

|

Принято так же приводить уравнение звена к стандартному виду в |

|||||||||||||||||||||||

операторной форме: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

( |

2 2 + + 1) = ( |

|

+ 1) |

|

|

(3.5) |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

0 |

; 1 |

= |

1 |

; = |

|

0 |

|

– постоянные времени. |

|

|||||||||||||

2 = |

⁄ 2 |

|

⁄ 2 |

|

|

⁄ |

|

|

|||||||||||||||

= 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Или в виде передаточной характеристики: |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

( ) = |

( ) |

|

|

|

( + 1) |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

( ) |

= 2 2 + + 1 (3.6) |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

Если |

а2 |

и |

|

|

b1≠0, |

то |

|

|

такие |

звенья |

называют |

позиционными |

|||||||||||

(статическими). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Если |

а2 |

и b1=0, то такие звенья называют астатические (в |

|||||||||||||||||||||

переходном процессе характеристика выходит на ноль, т.е. |

|||||||||||||||||||||||

статическая ошибка равна 0). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

Звенья |

делятся |

|

на |

|

|

|

инерционные |

|

и |

|

|||||||||||||

безынерционные. Безынерционное – усилительное |

|

||||||||||||||||||||||

(пропорциональное) звено К., инерционные – звено, |

|

||||||||||||||||||||||

где есть знаменатель + 1 (замедление).Звенья с |

|

||||||||||||||||||||||

чистым запаздыванием. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|