- •1. Антибиотики, вырабатываемые микроорганизмами- эубактериями:

- •2. Микроорганизмами Actinomycetales.

- •5. Классификация по механизму ингибирующего действия на микробную клетку

- •2. Основные принципы химиотерапии инфекционных заболеваний.

- •4. Требования, которым должны отвечать антибиотики:

- •6. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам:

- •8. Типы лекарственной устойчивости бактерий.

- •Плазмиды и их функции

- •Основные этапы инфекционного процесса:

- •Факторы, играющие роль в возникновении заболевания: входные ворота, вирулентность, патогенность, инфицирующая доза.

- •Динамика развития инфекционного заболевания:

- •Формы инфекции:

- •Биологический (экспериментальный) метод исследования

- •Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Реакция агглютинации и её разновидности. Основные направления в иммунологии.

- •Фагоцитирующие клетки

- •Методы изучения фагоцитоза

- •Гуморальные факторы неспецифич. Иммунитета:

- •Цитокины

- •Комплемент

- •Клетки иммунной системы

- •Плазматические клетки.

- •Процесс в лимфатич.Узле

- •Антигены

- •Антигенная структура бактерий:

- •1) Структурные:

- •Антитела (иммуноглобулины).

- •I. Простая радиальная иммунодиффузия в геле по Манчини:

- •II. Нефелометрия:

- •Гуморальный иммунный ответ

- •II. Активация в-лим.:

- •Реакция агглютинации

- •Факторы, способствующие развитию аллергии.

- •Гнт II типа (цитотоксический)

- •Гиперчувствительность замедленного типа (гзт) IV

- •Г ранулема-скопление эпителиоидных макрофагов.

- •III. Применение дополнительных методов исследования: Клинические пробы.

- •Лабораторные тесты.

- •Торможение миграции макрофагов

- •Аллергическая альтерация лейкоцитов

- •IV. Оценка полученных данных и выдача заключения («аллергический паспорт»).

- •II Методы выявления сенсибилизации in vitro.

- •Современные методы, применяемые для in vitro-диагностики аллергических заболеваний

- •1. Специфические методы лечения.

- •2. Неспецифические.

- •Вакцины и сыворотки. Использование антител и микробных антигенов в медицинской практике.

Клетки иммунной системы

По функциональной активности:

а) регуляторные – управляют компонентами иммунной системы путем выработки медиаторов: - Т-хелперы 1, 2 и 3 типов;

б) эффекторные – непосредственные исполнители иммунной защиты:

- миелоидный ряд: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, тучные клетки, макрофаги;

- лимфоидный ряд: NK-клетки, плазматические клетки (из В-лимфоцитов), цитотоксические Т-лимфоциты и эффекторные Т-клетки воспаления (из Т-лимфоцитов);

в) клетки памяти – хранят информацию о ранее действовавших антигенах и обеспечивают вторичный иммунный ответ: Т-клетки памяти CD4 + и CD8 + ; В-клетки памяти;

г) антигенпрезентирующие клетки=постоянно синтезируют МНС 2 :

- «профессиональные»: дендритные, макрофаги, моноциты, В-лимфоциты;

- «непрофессиональные»= синтезируют МНС 2 только при стимуляции цитокинами: эндотелиоциты, эпителиоциты, фибробласты.

Дендритные клетки=АПК

Костно-мозговое происхождение, предшественники циркулируют в крови и лимфе и дают начало незрелым ДКкожи, слизистых, селезенки, в условиях воспаления ДК интенсивно поглощают чужеродные агенты, созревают по действием АГ, зрелые ДК мигрируют в Т-зоны селезенки и лимфатических узлов, где представляют АГ, маркер зрелых ДК CD83, молекулы костимуляции CD80, CD86

Субпопуляции:

1) миелоидные из миелоидного предшественника; ФФ: запускают клеточный иммунный ответ (презентируют Т-хелперам 1-го типа и выделяют цитокины); Клетки Лангерганса после связывания и процессинга АГ перемещаются в Т-зоны лимфоузлов, превращаются в интердигитальные клетки, экспрессируют АГ+ ГКГС II;

2) плазмоцитоидные из лимфоидного предшественника; ФФ: запускают гуморальный (презентируют АГ Т-хелперам 2-го типа и выделяют цитокины); источники интерферонов; на поверхности: ГКГС II, комплексы АГ+АТ=презентируют при помощи Fc-рецептора антитела.

Лимфоциты = высокоспецифичное распознавание чужеродных и изменённых собственных Аг.

На поверхности лимфоцитов:

1. Антигенраспознающие рецепторы Т- и В-лимфоцитов = TCR и BCR.

2. Мембранные маркеры популяций лимфоцитов (CD)

3. Корецепторы (CD) - дополнительные, маркеры субпопуляции.

4. Молекулы МНС - МНС I ( МНС II у АПК)

5. Костимулирующие молекулы - CD 40, CD 80/86 у В-лимфоцитов, CD 28 у Т-лимфоцитов.

Основные популяции:

Т-лимфоциты.

ФФ: распознают Аг просто и в процессе АПК, реализация клеточных иммунных реакций, взаимодействуют с B.

Активация под действием макрофагов.

Созревание в вилочковой под регуляцией взаимодействием с эпителиальными и дендритными стромы тимуса+ гормоноподобные полипептидные тимозины, тимопоэтины.

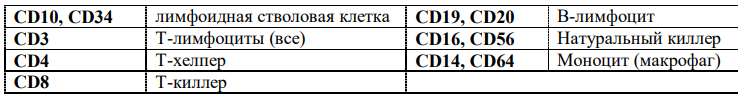

Маркёры - специфические пов. белковые молекулы субпопуляций.

-CD3-маркёры=появляются при дифференцировке= «кластеры дифференцировки».

-Т-клеточный рецептор= TCR - гетеродимер, входит в суперсемейство Ig-подобных молекул клеточной поверхности, участвующих в реакциях распознавания. Сост. из 2х цепей. В каждой: вариабельный (V) и константный (С) домены.

- CD4 и 8 – корецепторные молекулы пр взаимодействии с МНС

Активация Т-клеток=взаимодействие с макрофагом:представление Аг, секреция акт. фактора (ИЛ-1)=стимулирует синтез T-лимфоцитами ИЛ-2= аутокринная регуляция. На мембранах T-клеток пов. экспрессия рецепторов к ИЛ-2 (CD25).

Субпопуляции T-лимфоцитов.

Небольшая популяция зрелых Т клеток (5%) = внетимическое происхождение (в лимфоидных обр. подкожной клетчатки). Скапливаться на коже и слизистых ЖКТ и мочеполового тракта. Другой тип TCR, γ и δ полипептидных цепей=распознают антигены без MHC.

По экспрессии корецепторов и способу распознавания антигена.

• CD8 (Т-киллеры цитотоксики) распознают антиген в комплексе с МНС I

Индукция развития предшественника в токсика происходит при:

1) взаимодействие между поверхностной молекулой CD8 лимфоцита и комплексом эпитоп-молекула MHC I на клетке-мишени

2) ИЛ, секретируемые близлежащими макрофагами и Т-клетками

3)помогает хелпер

• CD4 (Т-хелперы) распознают антиген в комплексе с МНС II на пов.АПК.

- Th1 (Т-хелперы первого типа) = клеточный иммунитет против внутриклеточных бактерий и вирусов, противоопухолевый и трансплантационный.

- Th2 (второго типа) = способствуют развитию гуморального ответа, защита от внеклеточных бактерий, токсинов.

Секретируют:

1. Цитотоксины могут действовать на все виды клеток - (цитотоксические CD8-лимфоциты иTh1 CD4). Перфорин, гранзимы.

2. Цитокины - действуют только на мишени.

- Th3 CD4 (CD25 Т-лимфоциты супрессоры) – регуляторные. ФФ: поддержание иммунной толерантности и ограничение иммунного ответа на антигены.

•Т-клетки иммунологической памяти (CD45) –долгоживущие, потомки клеток, встречавшихся с антигенами и сохраняющие к ним рецепторы. ФФ: ускоренный иммунный ответ при повторном попадании антигена.

B-лимфоциты

Зрелая наивная В-клетка на поверхности:

• антигенраспознающий рецептор BCR(иммуноглобуллины классов IgM и IgD разные для каждого клона=моноклональные антитела к одному АГ)

• поверхностный антигенный маркер - корецепторная молекула CD19.

• молекулы костимуляции CD80/86.

Субпопуляции:

• В2-лимфоциты=приобретенный имм. Заселяют периферические органы, проходят вторую стадию дифференцировки (иммунопоэз) в плазматические клетки. ФФ: вырабатывают иммуноглобулины в растворимой форме= антителама, формируют иммунологическую память.

маркеры: В-клеточный рецептор, CD19+ , CD20+ , CD22+ , CD5 – ;

дифференцируются в плазматические клетки;

Необходимо взаимодействие с АПК+ кооперация с Т-лимфоцитами.

• В1-лимфоциты=врожденный имм. Дифференцировка в плевральной и брюшной полостях, самоподдерживающаяся популяция. ФФ: быстрый ответ на распространённые патогены, распознают антигены без взаимодействия с Т, секретируют IgM и не формируют клеток памяти. Мембранный маркер– CD5.

Методы определения количества и функции:

Кол-во:

1) метод розеткообразования с эритроцитами мыши (М-розетки) –в мазке подсчитывают кол-во образовавшихся розеток – клеток, к которым присоединилось как минимум 3 эритроцита; в норме на 100 лимфоцитов 8-20 розеток .

2) метод образования EAC-розеток –используют комплексы ЕАС (Е – эритроцит, А – амбоцептор, нормальный гемолизин, С – комплемент C3), взаимодействуют с рецепторами к комплементу;

3) проточная цитометрия (цитфлоуриметрия) –добавляются меченые флюорохромами антитела к CD-антигенам и после инкубации и отмывки загружают в проточный цитфлоуриметр; клетки проходят через тонкую капиллярную трубку, направлен лазерный луч; детекторы по боковому рассеянию света лазера определяют величину клеток, по флюоресцентным вспышкам– наличие антигена.

ФФ: исследовать количество антител