- •Раздел 1. Токсикология

- •Военная токсикология: предмет, цель и задачи. Боевые свойства, поражающие факторы, средства и способы применения современного химического оружия.

- •Боевые свойства, поражающие факторы, средства применения современного зажигательного, биологического оружия, оружия, основанного на новых физических принципах и способы защиты от него.

- •4.Классификация овтв нейротоксического действия. Токсикологическая характеристика фосфорорганических веществ (фов).

- •5. Боевые отравляющие и высокотоксичные вещества нервно-паралитического действия. Механизм токсического действия, патогенез и основные проявления интоксикации фос

- •6. Характеристика медицинских средств защиты, используемых для профилактики и лечения пораженным фов. Обоснование принципов антидотной профилактики и терапии. Мероприятия медицинской защиты

- •7. Боевые отравляющие и высокотоксичные вещества кожно-нарывного действия. Токсикологическая характеристика ипритов. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации.

- •Основные проявления интоксикации ипритом. Объем и содержание первой помощи, доврачебной и первой врачебной помощи

- •2. Замедленный:

- •10.Токсикологическая характеристика взрывных (пороховых) газов Вариантыпроявления токсикологического процесса патогенез интоксикации Профилактика поражений и оказание неотложной помощи

- •11. Токсикологическая характеристика синильной кислоты и ее соединений. Механизм действия и патогенез интоксикации

- •12. Основные клинические проявления интоксикации синильной кислотой и ее соединениями. Обоснование антидотной терапии. Объём содержание мероприятий первой, доврачебной и первой врачебной помощи.

- •13. Боевые отравляющие и высокотоксичные вещества пульмонотоксического действия. Токсикологическая характеристика, механизм действия и патогенез интоксикации (фосген, хлор).

- •14. Боевые отравляющие и высокотоксичные вещества удушающего действия. Основные формы патологии дыхательной системы при поражении овтв пульмонотоксического действия.

- •15.Профилактика поражений и принципы оказания неотложной помощи при поражении ов удушающего действия.

- •18. Токсикологическая характеристика карбаматов. Механизм действия, патогенез и основные проявления интоксикации. Профилактика поражений, принципы оказания неотложной помощи.

- •19. Токсикологическая характеристика производных гидразина. Механизм действия, патогенез и основные проявления интоксикации. Профилактика поражений, принципы оказания неотложной помощи

- •20. Классификация, токсикологическая характеристика, фитотоксикантов боевого применения, механизм их токсического действия и характерные проявления интоксикации.

- •22. Токсикологическая характеристика bz. Механизм действия, патогенез и основные проявления интоксикации. Обоснование мер профилактики и патогенетического лечения. Средства антидотной терапии.

- •24. Токсикологическая характеристика производных гидразина. Механизм действия, патогенез, и основные проявления интоксикации. Профилактика поражений, принципы оказания неотложной помощи.

- •26. Метгемоглобинобразователи. Классификация веществ. Проявление токсической метглобинемии. Антидотная симптоматическая терапия. Профилактика поражений.

- •27. Боевые отравляющие и высокотоксичные вещества кожно-резорбтивного действия. Токсикологическая характеристика люизита. Механизм токсического действия.

- •29. Химическая обстановка. Понятие зон химического заражения. Очаги химического поражения: классификация и медико-тактическая характеристика.

- •Раздел 2. Радиология

- •1. Предмет радиобиологии, цели и задачи. Основные разделы радиобиологии как учебной дисциплины.

- •2. Военная радиобиология: предмет, цель и задачи.

- •3. Виды ионизирующих излучений, их свойства.

- •4. Количественная оценка ионизирующих излучений. Основы дозиметрии.

- •5. Основы биологического действия ионизирующих излучений, стадии. Молекулярные механизмы лучевого повреждения биосистем.

- •6. Реакция клеток на облучение. Основные этапы повреждения клетки. Количественные характеристики лучевого поражения клеток.

- •7. Действие ионизирующих излучений на ткани органы и системы организма. Радиочувствительность тканей.

- •8. Поражающие факторы ядерного взрыва, их характеристика, способы защиты от их воздействия.

- •9. Поражающие факторы, формирующиеся при радиационных авариях и защита от них.

- •10. Радиоактивные вещества, как потенциальные агенты диверсионной деятельности и терроризма.

- •11. Радиационная обстановка (выявление, оценка). Понятие зон радиоактивного заражения. Очаги радиационного поражения личного состава и их характеристика.

- •12) Основные клинические формы олб при внешнем относительно равномерном облучении. Дозы внешнего облучения, при которых они развиваются, периоды течения, современные представления о патогенезе.

- •13. Отдаленные последствия общего (тотального) облучения. Неопухолевые отдаленные последствия, канцерогенные эффекты облучения.

- •Особенности лучевых поражений при неравномерном облучении.

- •Особенности радиационных поражений при воздействии нейтронов.

- •Неотложные мероприятия первой врачебной помощи при острой лучевой болезни

- •19. Сочетанные радиационные поражения. Классификация и общая характеристика сочетанных радиационных поражений. Патогенез и основные клинические проявления. Принципы профилактики и лечения.

- •21. Лучевые поражения в результате алиментарного и ингаляционного поступления продуктов ядерного деления. Диагностика при внутреннем заражении радиоактивными веществами.

- •22. Основные клинические формы острой лучевой болезни при внешнем относительно равномерном облучении. Дозы внешнего облучения, при которых они развиваются, периоды течения.

- •23. Местные лучевые поражения кожи: классификация, общая характеристика; местные лучевые поражения слизистых оболочек.

- •24. Поражения радиоактивными веществами при их попадании внутрь организма, профилактика поражения радионуклидами, медицинские средства защиты и раннего (догоспитального) лечения.

- •25. Поступление радионуклидов в организм. Судьба радионуклидов, проникших в кровь. Выведение радионуклидов из организма.

- •Раздел 3. Медицинская защита.

- •Классификация и принцип устройства дозиметрических приборов

- •Средства и методы радиационной разведки и контроля.

- •5. Трековый метод.

- •Назначение, устройство и правила пользования имд-21.

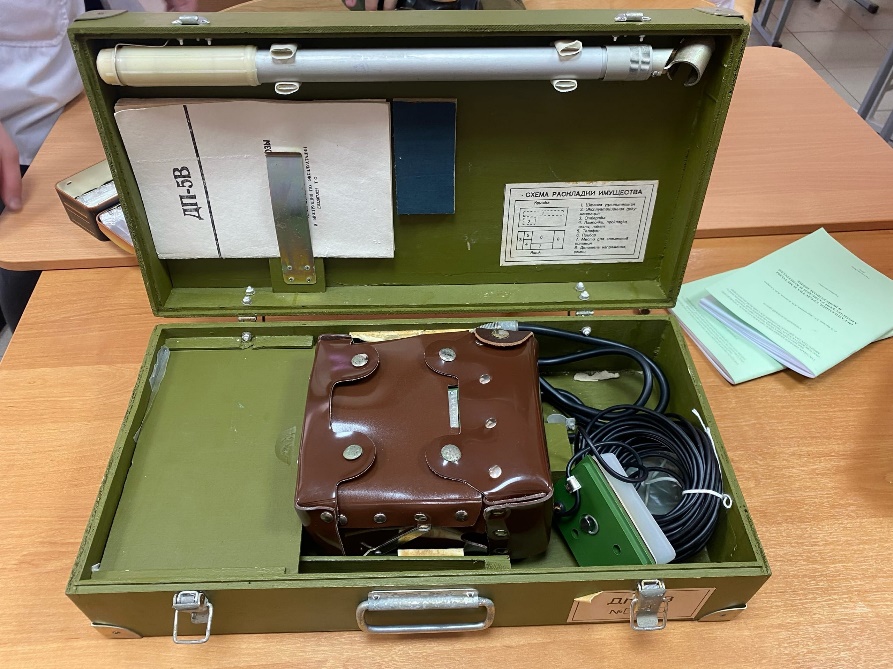

- •Назначение, устройство и правила пользования дп-5в

- •5. Назначение, устройство и правила пользования ид-11

- •6. Классификация средств защиты от оружия массового поражения.

- •7. Назначение, устройство и принцип защитного действия общевойскового фильтрующего противогаза (пмк, пмк-2). Правила пользования фильтрующим противогазом.

- •8. Вредное влияние общевойскового фильтрующего противогаза на организм человека и его профилактика.

- •9.Назначение, устройство и правила пользования ип-4

- •Назначение, устройство и правила пользования ип-5

- •Вредное влияние изолирующего противогаза на организм человека.

- •12.Средства защиты кожи, их назначение, принцип действия, физиологическая характеристика

- •13. Определение понятия индикаци, методы индикации ов

- •14. Способы дегазации, дезактивации и дезинфекции. Дезактивирующие и дегазирующие вещества и растворы.

- •15. Дезактивация и дегазация воды и продовольствия

- •16. Дезактивация и дегазация медицинского имущества.

- •17. Методы индикации ов в воде и пищевых продуктах.

- •3) Индикация синильной кислоты, хлорциана и цианидов

- •4) Индикация люизита, арсинов и солей тяжелых металлов

- •18. Назначение, устройство и правила пользования впхр.

- •1. Определение ов в опасных (5х10-5 мг/л и более)

- •2. Определение ов в малоопасных концентрациях (5х10-7 мг/л и более).

- •2. Определение ов на местности, технике, вооружении, предметах снаряжения.

- •3. Определение ов в почве и сыпучих материалах.

- •4. Определение ов в воздухе при отрицательных температурах индикаторной трубкой с красным кольцом и точкой.

- •19. Назначение, устройство и правила пользования пхр-мв.

- •20. Определение понятия специальная обработка, ее составные части и виды в зависимости от объема производства. Специальная обработка вооружения, военной техники и фортификационных сооружений.

- •21.Организация частичной санитарной обработки в медицинской роте. Схема развертывания площадки специальной обработки-псо.

- •22. Организация проведения полной санитарной обработки раненых и больных на этапах медицинской эвакуации. Схема развертывания отделения специальной обработки осо.

- •23. Общие принципы оказания неотложной помощи при острых интоксикациях. Характеристика современных антидотов.

- •1. Ускоряющие детоксикацию:

- •2. Ингибиторы метаболизма:

- •24. Средства и методы профилактики острых лучевых поражений

- •25. Порядок действия личного состава подразделения в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения местности, вооружения, техники.

- •26. Мероприятия медицинской службы в общей системе защиты личного состава части от ядерного оружия, последствий химических аварий.

- •27. Принципы организации медицинской помощи в очагах и на этапах медицинской эвакуации, особенности ее организации в условиях радиационной и химических аварий

- •28. Мероприятия медицинской службы в общей системе защиты личного состава части от ядерного оружия, последствий радиационных аварий

Назначение, устройство и правила пользования дп-5в

Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен как для уровней у-радиации на местности (т. е. является рентгенометром), так и для определения радиоактивной зараженности различных предметов по у-излучению (т. е. используется как радиометр). Мощность дозы у-излучения определяется в миллирентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях блок детектирования прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения В-излучения.

Прибор состоит из измерительного пульта, блока детектирования, часто называемого зондом, соединенного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м и раздвижной штанги, на которую крепится зонд. На блоке детектирования вмонтирован контрольный источник. Диапазон измерений прибора по у-излучению составляет от 0,05 мP/ч до 200 р/ч, погрешность измерений прибора в нормальных климатических условиях не превышает ±30% от измеряемой величины.

Подготовка приборов к работе проводится в следующем порядке:

-извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, провести внешний осмотр, пристегнуть к футляру поясной и плечевой ремни;

-установить корректором механический нуль на шкале микроамперметра; -подключить источники питания; -подключить телефон; -включить прибор, поставив ручки переключателей поддиапазонов в положение: «Реж.» ДП-5А и «▲» (контроль режима) ДП-5В(стрелка прибора должна установиться в режимном секторе); в ДП-5А с помощью ручки потенциометра стрелку прибора установить в режимном секторе на «▼»- Если стрелки микроамперметров не входят в режимные сектора, необходимо заменить источники питания.

Проверку работоспособности приборов проводят на всех поддиапазонах, кроме первого («200»), с помощью контрольных источников, для чего экраны зонда и блока детектирования устанавливают в положениях «Б» и «К» соответственно и подключают телефоны.

В приборе ДП-5А открывают контрольный бета-источник, устанавливают зонд опорными выступами на крышку футляра так, чтобы источник находился против открытого окна зонда. Затем, переводя последовательно переключатель поддиапазонов в положения «х 1000» ,«х 100», «х 10», «х 1» и «х 0,1», наблюдают за показаниями прибора и прослушивают щелчки в телефонах. Стрелки микроамперметров должны зашкаливать на VI и V поддиапазонах, отклоняться на IV, а на III и II могут не отклоняться из-за недостаточной активности контрольных бета-источников.

После этого ручки переключателей поставить в положение «Выкл.» ДП-5А и «▲» — ДП-5В; нажать кнопки «Сброс»; повернуть экраны в положение «Г». Приборы готовы к работе.

Радиационную разведку местности, с уровнями радиации от 0,5 до 5 Р/ч, производят на втором поддиапазоне (зонд и блок детектирования с экраном в положении «Г» остаются в кожухах приборов), а свыше 5 Р/ч — на первом поддиапазоне. При измерении прибор должен находиться на высоте 0,7.—1 м от поверхности земли.

Степень радиоактивного заражениякожных покровов людей, их одежды, сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, транспорта и т. п. определяется в такой последовательности. Измеряют гамма-фон в месте, где будет определяться степень заражения объекта, но не менее 15—20 м от обследуемого объекта. Затем зонд (блок детектирования) упорами вперед подносят к поверхности объекта на расстояние 1,5—2 см и медленно перемещают над поверхностью объекта (экран зонда в положении «Г»). Из максимальной мощности экспозиционной дозы, измеренной на поверхности объекта, вычитают гамма-фон. Результат будет характеризовать степень радиоактивного заражения объекта.

Для обнаружения бета-излученийнеобходимо установить экран зонда в положении «Б», поднести к обследуемой поверхности на расстояние 1,5—2 см. Ручку переключателя поддиапазонов последовательно поставить в положения «х 0,1», «х 1», «х 10» до получения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы. Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-измерением показывает наличие бета-излучения. Если надо выяснить, с какой стороны заражена поверхность брезентовых тентов, стен и перегородок сооружений и других, прозрачных для гамма-излучений объектов, то производят два замера в положении зонда «Б» и «Г». Поверхность заражена с той стороны, с которой показания прибора в положении зонда «Б» заметно выше.

При определении степени радиоактивного заражения водыотбирают две пробы общим объемом 1,5—10 л. Одну — из верхнего слоя водоисточника, другую — с придонного слоя. Измерения производят зондом в положении «Б», располагая его на расстоянии 0,5—1 см от поверхности воды, и снимают показания по верхней шкале. На шильдиках крышек футляров даны сведения о допустимых нормах радиоактивного заражения и указаны поддиапазоны, на которых они измеряются.

Измерение гамма-излучения:

В положении Г экрана блока детектирования прибор регистрирует мощность дозы гамма-излучения в месте расположения блока детектирования. На поддиапазоне 1 показания считываются по шкале микроамперметра 0—200. На остальных поддиапазонах показания считываются по шкале микроамперметра 0—5, умножаются на коэффициент соответствующего поддиапазона. Определение заражения радиоактивными веществами поверхностей тела, одежды и т. д. проводится путем измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения этих объектов на расстоянии между блоком детектирования прибора и обследуемым объектом 1—1,5 см.

Измерение бета-излучения:

Поверните экран на блоке детектирования в положение Б. Поднесите блок детектирования к обследуемой поверхности на расстояние 1—1,5 см. Ручку переключателя поддиапазонов последовательно ставьте в положение х0,1, xl, х10 до получения отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы. В положении экрана Б на блоке детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета-гамма-излучения. Увеличение показаний прибора, на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гамма-измерением показывает о наличии бета-излучения. Выключите прибор после окончания работы