- •Глава 7

- •7.1. Назначение, классификация и основные характеристики

- •7.2. Конструкции переключателей

- •7.3. Выбор материалов при конструировании переключателей

- •7.4. Расчет переключателей

- •5. Определяют радиус площади перекрытия контактов

- •6. Определяют радиусы кривизны контактов:

- •7.1. Разъемы, назначение и область применения

- •7.6. Виды контактных пар

- •7.7. Конструкции разъемов, выбор материалов

- •7.8. Расчет разъемов

- •2. Вычисляют контактное сопротивление

- •1. Соотношение между внутренним диаметром d наружного и наружным диаметром d внутреннего проводника выбирают из условия обеспечения необходимого волнового сопротивления

- •7.9. Предохранители

- •7.10. Электромагнитные реле. Назначение и классификация

- •7.11. Принцип действия основных типов электромагнитных реле

- •7.1 2. Основные параметры и технические требования

- •[Вт] (7.26)

- •7.13. Особенности применения миниатюрных реле

- •7.14. Конструктивный расчет реле

- •21. Находят значение параметра с0у определяемого выражением

- •22. Определяют диаметр провода обмотки

- •7.15. Магнитоуправляемые герметизированные контакты

- •7.16. Электромеханические фильтры

- •7.17. Электродинамические громкоговорители, основные характеристики и классификация

- •7.18. Конструкции громкоговорителей и акустических систем

- •7.19. Расчет громкоговорителя

- •1. Выбираем состав бумажной массы диффузора, ее плотность у и модуль упругости е (табл. 7.6).

- •Расчет конструктивных параметров диффузора

7.2. Конструкции переключателей

Конструкция переключателя определяется видом механического устройства, обеспечивающего коммутацию контактов. По конструкции переключатели делятся на кулачковые, кнопочные, галетные, щеточные, клавишные, барабанные и т. п.

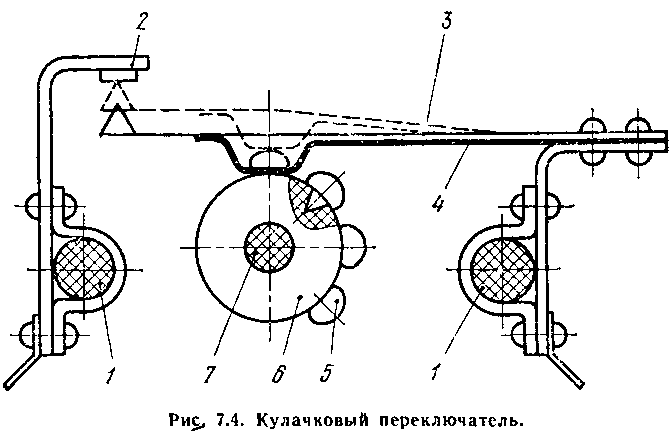

Кулачковый переключатель (рис. 7.4) состоит из неподвижного контакта 2, контактной 3 и упорной 4 пружин, которые закреплены на изоляционных стержнях 1. Контактных пар может быть несколько и располагаются они в один ряд. Необходимый закон чередования переключений обеспечивается изоляционным кулачковым валом 6, который неподвижно соединен с осью 7. На кулачковом валике установлены шипы 5. Коммутация цепей осуществляется поворотом кулачкового валика. Каждое замыкание обеспечивается одним контактом, поэтому кулачковые переключатели

имеют стабильные реактивные параметры и применяются для коммутации высокочастотных цепей. Для уменьшения связи между контактами металлическую ось переключателя либо заземляют с помощью токосъемника, либо разбивают на отдельные изолированные друг от друга участки. Емкость между контактами составляет 1 ... 2 пФ, а между разомкнутой парой контактов — 0,3 ... 0,5 пФ.

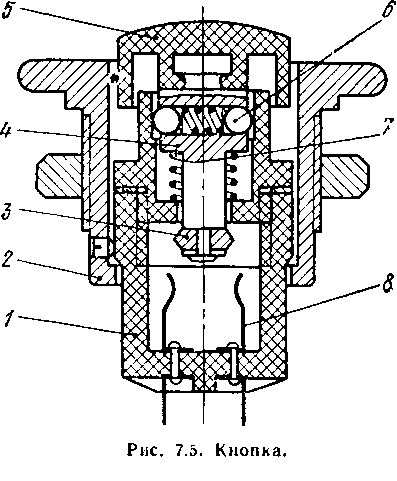

Кнопочные переключатели (кнопки) предназначены для кратковременной коммутации цепей постоянного и переменного тока низкой частоты. По электрической схеме кнопки изготовляют на

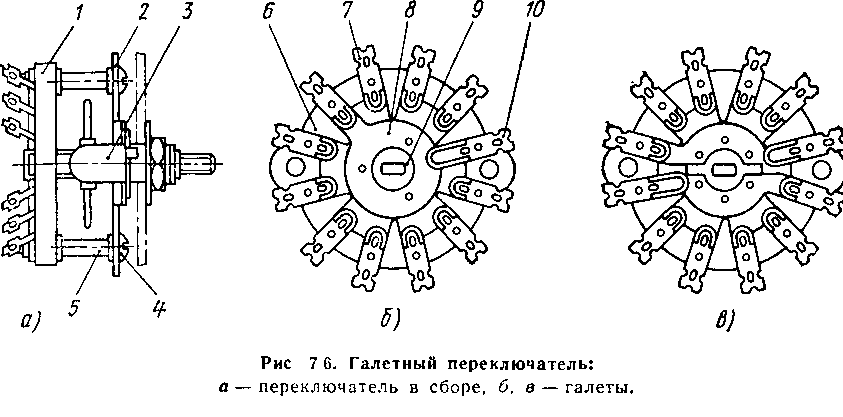

Галетные переключатели предназначены для коммутации высокочастотных, низкочастотных цепей и цепей постоянного тока мощностью до 70 Вт. Галетный переключатель (рис. 7.6, а) состоит из галет основания 2 и узла управления 3, включающего ось, фик-

сатор положения и ограничитель движения. С помощью стяжных шпилек 4 и колонок 5 производиться набор и крепление галет к основанию переключателя. Каждая галета (рис. 7.6, б) состоит из неподвижной части — статора 6 и подвижной—ротора 9. На

статоре имеются два отверстия для крепления галеты и двенадцать контактных пружин, расположенных по окружности через 30°. На роторе закреплена переключающая пластина 8 в виде кольца с одним выступом. При вращении ротора этот выступ контактирует с одной из одиннадцати коротких контактных пружин 7. Длинная контактная пружина 10 служит токосъемом для пластины 8. При помощи рассмотренной галеты (11П1Н) можно осуществить коммутацию одиннадцати цепей в одном направлении (11 положений, 1 направление). Если на роторе закрепить две переключающие пластины S, а на статоре — две длинные контактные пружины (токосъемы)и десять коротких (рис. 7.6, в), то с помощью такой галеты можно коммутировать по пять цепей на два направления (5П2Н). На рис. 7.7 показана конструкция механического узла управления. Фиксация положения ротора осуществляется шариком 4, который под действием пружины 6 западает во впадины звездочки 3. Звездочка жестко соединена с осью 5. Поворот ротора ограничивается упором 2, который может быть вставлен в любое из отверстий основания 1.

В переключателях, собранных из нескольких галет, для компенсации возможной несоосности отверстие под ротор на галете делают несколько больше диаметра ротора, а отверстие под ось на роторе— больше диаметра оси. Возникшие зазоры между осью

и отверстием в роторе устраняют с помощью пластинчатых пружин или за счет конструкции оси, которую выполняют из двух пластин с регулируемым расстоянием между ними. Галетные переключатели имеют большие коммутационные возможности (число положений — 2 ... 21, число направлений— 2 ... 16, количество галет до 5), малые реактивные параметры, Надежный контакт благодаря применению притирающихся и врубающихся контактов. К недостаткам галетных переключателей следует отнести необходимость длинных соединительных проводов к коммутируемым элементам, что затрудняет монтаж и приводит к паразитным связям.

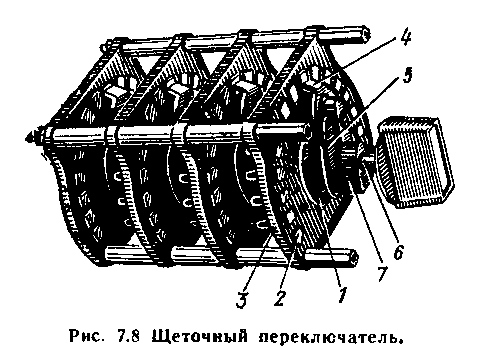

Щеточные переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока низкой частоты. Переключатель (рис. 7.8) имеет неподвижные контакты 2, расположенные на пластмассовой плате 3, подвижный контакт 4 в виде пакета пружинных щеток, надетый на ползунок 5 и закрепленный на оси 6 переключателя винтом 7. При вращении оси подвижный контакт 4 скользит одним концом по токосъемному кольцу 1, а другим — по неподвижным контактам 2. Большое контактное усилие, наличие нескольких пружин, обеспечивающих надежный контакт, делают щеточные переключатели пригодными для коммутации больших токов. Щетки выполняются такой ширины, чтобы при переключении сначала замыкался последующий контакт, а потом разрывался предыдущий. Таким образом не происходит разрыва цепи и образование дуги, что уменьшает износ контактов.

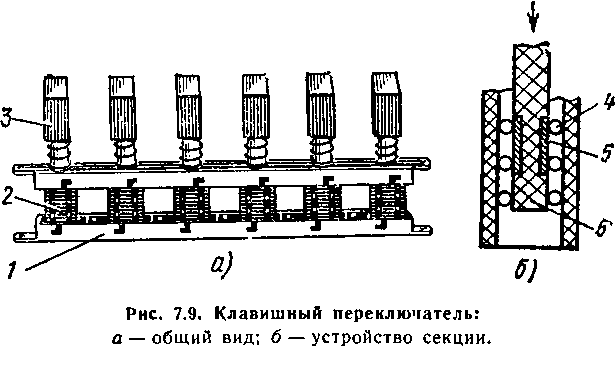

вишных переключателей износ контактов меньше, чем у галетных, щеточных или барабанных, так как переключение контактов в каждой секции происходит независимо от других. Клавишные переключатели радиовещательных приемников имеют основание, на

котором устанавливаются секции и производится монтаж контуров. Благодаря этому уменьшаются длина соединительных проводников и паразитные связи.

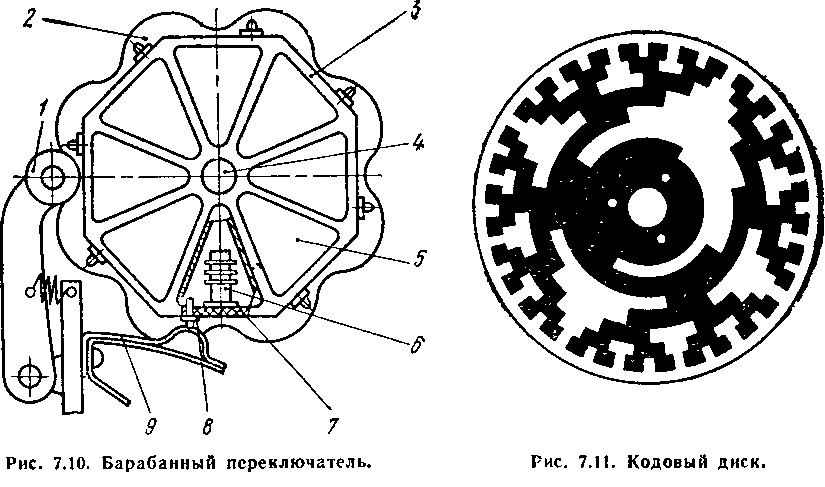

Барабанные переключатели предназначены для переключения контуров. Их целесообразно применять при большом числе поддиапазонов на высоких частотах (100 ... 200 МГц), когда использование других переключателей приводит к слишком длинным монтажным проводникам. Барабанный переключатель (рис. 7.10) состоит из барабана 3, жестко соединенного с осью управления 4, контактных пружин 9 и фиксирующего устройства 1. Коммутируемые элементы 6 контуров отдельных поддиапазонов монтируют на платах 7 и помещают в секторную секцию 5 барабана 3. Количество секторных секций 5 определяется количеством поддиапазонов. Выводы коммутируемых элементов припаивают к секторным контактам 8. Необходимый поддиадазон включается поворотом барабана. При этом

подключенными оказываются лишь контуры, работающие в данном поддиапазоне. Барабаны могут состоять из нескольких секций, разделенных металлической перегородкой, которая используется как экран или как звездочка 2 фиксатора. При переключении поддиапазонов в момент фиксации барабана возможна расстройка катушек, которая возникает вследствие больших ускорений. Для предотвращения этого необходимо уменьшать радиус барабана и массу ячеек, а также использовать в фиксаторе поглотители энергии.

Печатные переключатели отличаются сложной схемой коммутации и изготавливаются методом печатного монтажа, например контактные поля кодовых дисков (рис. 7.11), предназначенных для преобразования угла поворота в кодированное двоичное число, статоры переключателей и т. п. Остальные элементы конструкции аналогичны элементам галетных или щеточных переключателей. 4

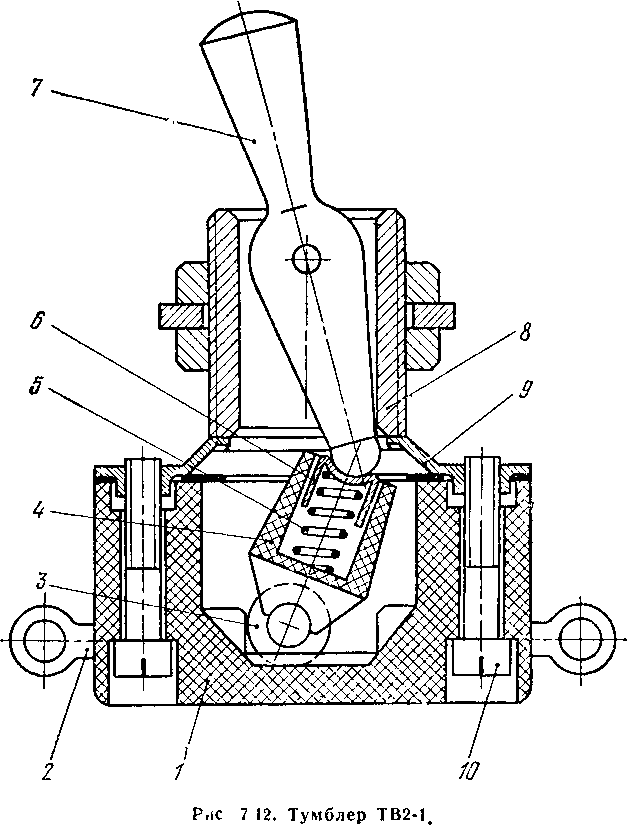

Перекидные переключатели и выключатели мгновенного действия (тумблеры) предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока мощностью сотни вольт-ампер. Они широко применяются в цепях питания радиоаппаратуры и имеют различные конструкции. На рис. 7.12 приведена одна из широко распространенных конструкций— тумблер ТВ2-1. Тумблер имеет пластмассовый корпус 1, в котором закреплены контакты 2. Подвижный роликовый контакт 3 имеет малое рабочее перемещение и при повороте рычага 7 осуществляет быстрое переключение контактов с левого положения на правое или наоборот. Движение от рычага 7 к роликовому контакту 3 передается посредством чашечки б, пружины 5 и седла 4. Крышка 9 с воротником 8 присоединяется к корпусу 1 винтами 10. Особенностью тумблеров является то, что разрыв цепи в них происходит за доли миллисекунды, благодаря чему возникающая дуга не оказывает большого разрушительного действия на контакты. Время разрыва цепи не зависит от длительности процесса выключения, выполняемого обслуживающим персоналом, а определяется упругими свойствами пружины 5, массой подвижной системы и трением в механизме.