Шпоры ОТ

.pdf

21. ПДК вредных веществ в воздухе производственных помещений. Методы определения концентраций

Класс опасности веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей: ПДК в рабочей зоне; средняя смертельная доза при введении в желудок (мг/кг), при нанесении на кожу (мг/кг), средняя смертельная концентрация в воздухе (мг/м3) и др.

Содержание в воздухе производственных помещений веществ допускается. Однако их количество не должно превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК) в соответствии Санитарными правилами и нормами (Гигиенические нормативы ГН №92 от 11 октября 2017 г. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»).

ПДК дает объективную оценку токсичности вещества в виде концентрации его в воздухе при соответствующем времени воздействия на организм.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или осложнений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методам исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений.

Для вредных веществ, токсичность которых не определена временным санитарным нормативом являются ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), которые устанавливаются расчетом по физико-химическим свойствам. ОБУВ не применяются при проектировании, а используются на ранних стадиях опытных установок. ОБУВ подлежит пересмотру через 2 года после их утверждения или замене на ПДК.

Для контроля воздушной среды применяют различные методы:

-лабораторные (фотометрия, хромотография, электрохимическая, спектроскопия);

-экспресс-методы (при помощи газоанализаторов);

-автоматические, при этом автоматические газоанализаторы могут не только непрерывно фиксировать концентрацию вредных веществ в воздухе, но и быть датчиками, предупреждающими опасную ситуацию.

Контроль за содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен устанавливаться:

-непрерывный для веществ 1 класса опасности; периодический для веществ 2, 3, 4 класса опасности.

№ |

Наименование веществ, класс опасности |

ПДК, |

п/п |

|

мг/м3 |

|

Класс 1 — вещества чрезвычайно опасные |

|

1 |

3,4 бензпирен |

|

2 |

Пары ртути |

0,00015 |

3 |

Свинец и его неорганические соединения |

0,01; |

4 |

Озон, ДМТ |

0,01 |

5 |

Бромистый метил |

0,1 |

|

|

1 |

|

Класс 2 — вещества высокоопасные |

|

1 |

Акролеин |

0,2 |

2 |

Щелочи едкие (NaOH), Окислы азота, |

0,5 |

3 |

формальдегид |

1 |

4 |

Кислота муравьиная, серная |

1 |

5 |

Сероуглерод, серный ангидрид (SO3), Йод, хлор |

10 |

6 |

Дихлорэтан |

0,9 |

7 |

Гексахлорбензол |

5 |

8 |

Бензол |

10 |

|

Сероводород |

|

|

Класс 3 — вещества умеренно опасные |

|

1 |

Сода кальцинированная |

2 |

2 |

Метиловый спирт |

5 |

3 |

Бутиловый, пропил, октил, спирты |

10 |

4 |

Уксусная кислота, бензол |

5 |

5 |

Ангидрид сернистый (SO2) |

10 |

6 |

Кислота борная |

10 |

7 |

Пыль зерновая |

4 |

|

Класс 4 — вещества малоопасные |

|

1 |

Хладон 12, 22 |

3000 |

2 |

Этиловый спирт |

1000 |

3 |

Ацетон |

200 |

4 |

Бензин, керосин, диэтил. эфир |

300 |

5 |

СО2 |

9000 |

22. Вредность производственной пыли и способы определения концентрации пылей

В воздух рабочей зоны возможно выделение различной пыли как органического, так и неорганического происхождения. К органической пыли относят мучную, крахмальную, сахарную и т. п. К неорганической относят пыль, содержащую свободную окись кремния Si02, которая в значительном количестве выделяется при первичной обработке корнеплодов.

Вредное действие пыли определяется ее химическим составом дисперсностью и концентрацией.

Пыль оказывает вредное воздействие на органы дыхания, зрение, кожу и пищеварительный тракт. К наиболее тяжелым последствиям приводит систематическое вдыхание пыли, содержащей свободную окись кремния. Эта пыль может вызвать тяжелое хроническое заболевание - силикоз легких.

Повышенную запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны классифицируют как опасный и вредный производственный фактор. Под опасным и вредным производственным фактором понимают производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме или заболеванию.

Пыль представляет собой тонкодисперсные частицы твердого вещества находящегося в воздухе во взвешенном состоянии (аэрозоль, аэровзвесь) или в виде осадка (аэрогель).

Пыль классифицируют по степени измельчения, роду вещества, из которого состоят ее частицы, вредности и пожаровзрывоопасности.

До дисперсности пыли классифицируют:

а) крупнодисперсную более 10 мкм (оседает быстро); б) среднедисперсную 5÷10 мкм (оседает медленно);

в) мелкодисперсную менее 5 мкм, такая пыль не оседает.

Мелкодисперсная пыль наиболее опасна для организма человека т. к. она плохо задерживается слизистыми оболочками, проникает в легочную ткань и вызывает заболевания (катары дыхательных путей, пылевые бронхиты и т. д.).

По роду вещества пыль подразделяют на:

органическую – растительного происхождения (мучная, сахарная, табачная, чайная и др.) и животного происхождения (шерстяная, костная, молочная)

неорганическую – минерального происхождения (песчаная, известковая,

кварцевая) и металлического происхождения (медная, чугунная, стальная); смешанную, состоящую из частиц органического и минерального,

происхождения (зерновая).

Вредные пыли - свинцовая, марганцевая, хромовая, цинковая, асбестовая они вызывают острые или хронические отравления, т.к. растворяются в биологических средах, действуют как введенный в организм яд. Пыль способна абсорбировать из воздуха некоторые яды, газы, в результате чего неядовитая пыль может стать ядовитой, угольная пыль и сажа может абсорбировать окись углерода.

Вредное действие пыли на человека зависит от многих факторов. К ним относятся физико-химические свойства пыли, размеры и форма пылинок, концентрация пыли, время действия на организм, заряженность частиц и др.

Наиболее агрессивным видом пыли является кристаллический диоксид кремния, что связано с кристаллической структурой и свойствами поверхности кристаллов абсорбировать белки.

Установлены ПДК пыли производственных помещений. Асбест, кальцинированная сода – 2 мг/м³ Чайная, табачная – 3 мг/м³ Зерновая, сажа – 4 мг/м³ Чугунная – 5 мг/м³ Доломит – 6 мг/м³

Мучная, крахмальная, сухое молоко – 6 мг/м³ Угольная – 10 мг/м³

Запыленность воздуха в рабочей зоне определяется массовым:

С |

( m 2 m 1 ) 100 |

, мг / м 3 |

|

||

|

Р |

, |

|

|

где: m1 и m2 – масса чистого и загрязненного фильтра, мг Р – расход воздуха, л/мин, τ – время отбора пробы, мин

23. Метеорологические условия производственной среды и их воздействие на организм человека. Нормирование параметров микроклимата

Метеорологическими условиями или производственным микроклиматом

называют физическое состояние воздуха на рабочем месте (температура, влажность, скорость движения, состав, воздействие теплового излучения). В предприятиях пищевых производств в рабочую зону выделяется большое количество производственных вредностей. К ним относятся – избыточное тепло, выделяемое тепловой аппаратурой горячих и кондитерских цехов; водяные пары, образующиеся в процессе мойки сырья и тары; мучная пыль кондитерских цехов; инфракрасное излучение от нагретых сушилок, а также газы, возникающие в процессе жарки продуктов и работы газовых плит.

Одним из условий здорового высокопроизводственного труда на предприятиях АПК явл. обеспечение нормальных метеоролог. условий производственных помещений.

К метеор. условиям производственной среды относятся: 1 температура воздуха и температура поверхностей 2 относительная влажность воздуха 3 скорость движения воздуха 4 барометрическое давление

5 интенсивность теплового облучения

6 тепловая нагрузка среды Указанные параметры как отдельно так и в комплексе оказывают существенное

влияние на организм человека и является важной характеристикой в гигиенических условиях труда.

Важнейший параметр, определяющий микроклимат – температура воздуха. Высокая температура вызывает быструю утомляемость, перегрев, потовыделение, тепловые удары и т.д. Высокая температура ведет к снижению внимания, вялости и может быть причиной травм на производстве. При потовыделении вместе с водой из организма удаляются минеральные соли (до 1%), витамины С и В, сгущается кровь, повышается количество гемоглобина, содержание сахара, и кальция, понижается кислотность желудочного сока, усиливается расход углеводов и распад белков. Низкая температура может вызывать общее или местное охлаждение организма и может стать причиной ряда профессиональных заболеваний и снижения производ-сти. При длительном пребывании в условиях низких температур может произойти переохлаждение организма и как следствие, возникновение различных острых и хронических заболеваний

Влажность воздуха – содержание паров воды в 1 м3. Различают абсолютную и относительную влажность. В воздухе, избыточно насыщенном водяными парами, затрудняется удаление влаги с поверхности, что резко снижает работоспособность, ухудшает состояние.

При высокой влажности и низкой температуре происходит интенсивная теплоотдача организма. При высокой влажности и высокой температуре теплоотдача затрудняется. Низкая влажность и низкая температура на самочувствие человека особое влияние не оказывает. Низкая влажность и высокая температура приводит к потере влаги организма, появляется сухость слизистых и кашель. Потеря 10-15 % влаги спос-вует появлению галлюцинаций; 15-20% приводит к гибели.

Скорость движения воздуха способствует, отдачи организмом тепла во внешнюю среду. При температуре ≥ +36,5 увеличение скорости движения воздуха дает противоположный, т.е. нагревательный эффект.

Температура наружных поверхностей ТО, ограждающих устройств, с

которыми соприкасается работник, не должна превышать 45С. Кроме того у метеорологов есть понятие ветрохолодовой индекс, который учитывает скорость ветра и настоящую температуру воздуха.

Способность человеческого организма поддерживать постоянную температуру тела при изменении параметров микроклимата называется терморегуляцией. Она обеспечивается установлением определенного соотношения между теплообразованием в результате изменения веществ (химическая терморегуляция), и теплоотдачей (физическая терморегуляция).

При температуре 18°С человек может работать с полной отдачей. Во время работы в «горячем» микроклимате 30°С производительность труда снижается на 20

– 30%.

Для интегральной оценки тепловой нагрузки среды следует использовать ТНСиндекс на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – менее 1200 Вт/м2.

Определенное воздействие оказывает барометрическое давление, т.к. оно влияет на нормальное давление основных компонентов воздуха (азот-78%, кислород-21%), а следовательно на процесс дыхания. Жизнедеятельность человека может проходить более высокое давление 550-950 мм. рт. ст.. Однако для здоровья человека не важна сама величина давления, а быстрое ее изменение. (Поэтому женщины не могут работать водолазами, так как на глубине большое давление10 атм). При повышении давления азот растворяется в крови и разрывает человека на части.

Нормирование параметров микроклимата:

Гигиеническое нормирование производственного микроклимата в РБ осуществляется Сан Пин №33-2013 "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях", которые устанавливают оптимальные и допустимые параметры температуры, влажности, давления в зависимости от энергозатрат, времени года, а также количества тепла в рабочей зоне.

Период года характеризуется среднесуточной температурой воздуха: теплый – температура больше +10 ºС, холодный – меньше или равно указанного предела.

Все работы по энергозатратам делятся на категории: Легкие работы – Iа<120 ккал/ч

Легкие работы – Iб<120-130 ккал/ч Средние работы – IIа<150-200 ккал/ч Средние работы – IIб<200-250 ккал/ч Тяжелые работы – III>250 ккал/ч Оптимальные параметры:

Период года |

t, ºС |

φ, % |

V, м/с |

Холодный |

16-24 |

40-60 |

0,1-0,3 |

Теплый |

18-25 |

40-60 |

0,1-0,4 |

24. Инфракрасное тепловое излучение и его воздействие на организм человека.

В горячих цехах на организм человека оказывает неблагоприятное воздействие, тепловое, ИК излучение от нагретого оборудования.

Инфракрасное излучение — это тип электромагнитных волн, которые имеют частоту намного ниже света, что видит человек. Длина волн в данном случае варьируется от 0.7 мкм до 1 мм. Инфракрасное излучение представляет собой элемент электромагнитного спектра, который находится между радиоволнами и светом, который видит человек.

Инфракрасное излучение оказывает на организм человека преимущественно тепловое воздействие. Поглощение тепловой энергии ИК лучей происходит преимущественно в эпидермисе человека.

У человека два органа являются главными приемниками теплового излучения – глаза и кожные покровы. Действие на данные органы проявляется в случае, когда происходит поглощение тепловой энергии.

Эффект воздействия ИК лучей на организм человека действия связан с длиной волны, которая обуславливает глубину их проникновения. Длинные волны наиболее глубоко проникают в организм, вызывая его максимальный прогрев. Именно на этом свойстве основан эффект теплового лечения, широко используемого в физиотерапевтических кабинетах. Необходимо понимать, что воздействие ИК излучения на организм человека зависит от оптических свойств кожи и одежды.

Главную опасность на здоровье работников оказывает воздействие инфракрасного излучения, выражающееся в термальном поражении сетчатой оболочки глаз, травмах хрусталика глаза, приводящих к стойкому прогрессированию катаракты.

Помутнение хрусталика отмечается у стеклодувов, а также других категорий рабочих, подвергающихся воздействию теплового излучения от открытого пламени или раскаленного металла (литейщики, кузнецы, прокатчики, сталевары и др.).

Существует большое количество средств индивидуальной и коллективной защиты от ИК излучения.

Основными методами защиты являются: теплоизоляция рабочих поверхностей источников излучения теплоты, экранирование источников или рабочих мест, воздушное душирование рабочих мест, радиационное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды с созданием водяных завес, общеобменная вентиляция, кондиционирование.

Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, сосудов, трубопроводов и т. д.) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает общее выделение теплоты, в том числе ее лучистую часть, излучаемую в инфракрасном диапазоне ЭМИ. Для теплоизоляции применяют материалы с низкой теплопроводностью.

25. Методы обеспечения нормальных микроклиматических условий в помещениях

Для обеспечения комфортных условий необходимо поддерживать тепловой баланс между выделениями теплоты и организмом человека. Обеспечить тепловой баланс можно, регулируя значения параметров микроклимата в помещении (температуры, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха). Поддерживание указанных параметров на уровне оптимальных значений, обеспечивает комфортные условия для человека, а на уровне допустимых - предельно допустимые, при которых система терморегулирования организма человека обеспечивает тепловой баланс и не допускает перегрева или переохлаждения организма.

Основными методами обеспечения требуемых параметров микроклимата и состава воздушной среды является применение систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Кондиционированием воздуха называется автоматическое поддерживание в помещениях заданных оптимальных параметров микроклимата и чистоты внутри помещения.

В холодное время года для поддержания в помещениях оптимальной температуры воздуха применяется паровое, водяное и электрическое отопление.

26. Естественная вентиляция производственных помещений. Дефлектор и его расчет

Естественная вентиляция может быть не организованной, когда воздух подается в помещение и удаляется из него за счет инфильтрации через неплотности и поры наружных ограждений.

Естественная вентиляция считается организованной, если она имеет устройства, позволяющие регулировать направление воздушных потоков и величину воздухообмена (вытяжные каналы, шахты, форточки и фрамуги зданий, аэрационные фонари и др.). Этот вид вентиляции часто называют

аэрацией.

Естественная вентиляция происходит за счет разности температуры воздуха в помещении и снаружи (тепловой напор) или за счет действия ветра (ветровой напор). Для удаления небольших объемов воздуха и эффективного использования ветрового давления используют дефлекторы – насадки на вытяжных воздуховодах и шахтах, позволяющие создать разряжение, улучшающее подсос воздуха из канала.

Дефлектор ЦАГИ применяется для увеличения тяги. Причем, тяга увеличивается не только в вентиляционной системе, но в дымоходах. Кроме того, дефлектор служит для выполнения других функций:

- защищает дымоходы и вентиляционные шахты от попада-ния в них мусора, птиц и мелких грызунов;

- препятствует попаданию атмосферных осадков в системы вентиляции и дымоотведения;

-эти приспособления часто используют в качестве искрога-сителей;

--защищает оголовок трубы от разрушения.

Принцип действия дефлектора основан на законе Бернулли. Воздушный поток, создаваемый ветром, огибает конструкцию самого дефлектора, внутри которой создается зона пониженного давления. Это снижает воздействие атмо-сферного воздуха на воздушные массы, находящиеся в вентиляционном канале и способствует всасыванию возду-ха зоной разряжения из вентиляционного или отопитель-ного канала. Таким образом, это приспособление способст-вует увеличению тяги вытяжки и дымохода на 15-20%. На рисунке более наглядно показано движение и распределение воздушных потоков, а также зоны повышенного «+» и пониженного «-» давления.

Расчет дефлектора сводится к определению диаметра его патрубка.

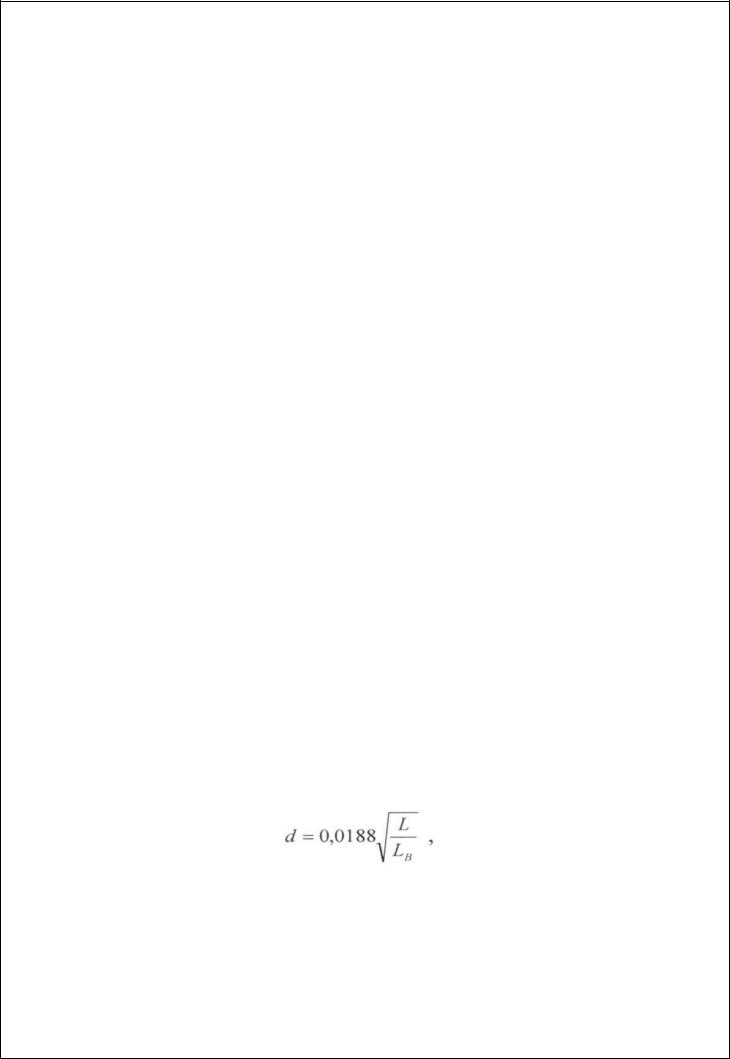

Ориентировочно диаметр патрубка и дефлектора типа ЦАГИ можно вычислить по формуле

где L — объем вентиляционного воздуха, м /ч; LВ — скорость воздуха в патрубке, м/с.

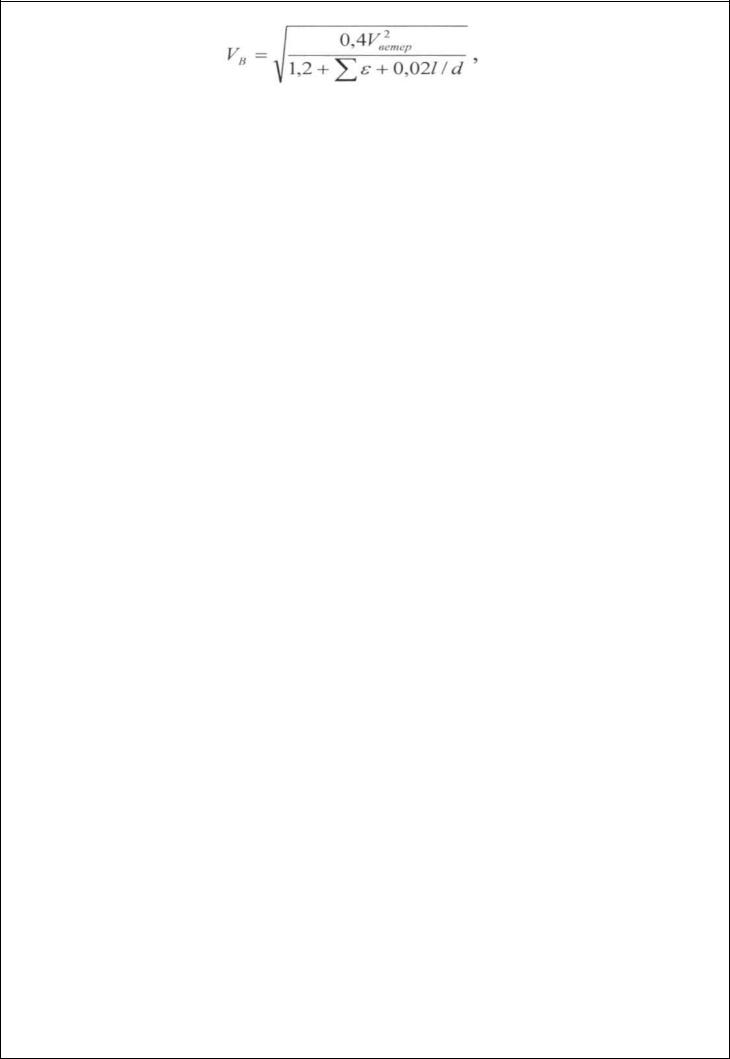

Скорость воздуха (м/с) в патрубке при учете только давления, создаваемого действием ветра, находят по формуле

где Vветер - скорость ветра, м/с; ε — сумма коэффициентов местного сопротивления вы-тяжного воздуховода (при его отсутствии ε = 0,5 при входе в патрубок); / — длина патрубка или вытяжного воздуховода, м