- •3. Позвоночный столб. Формирование изгибов. Строение. Движения. Соединения позвонков.

- •4. Кости мозговой части черепа. Височная. Клиновидная.

- •5. Кости лицевой части. Глазница. Носовая полость. Сообщения.

- •6. Височная кость. Сообщения барабанной полости.

- •7. Височная, подвисочная и крыловидно небная ямки. Их сообщения

- •8. Клиновидная кость, части, отверстия

- •9. Внутреннее основание черепа(отверстия и их значения). Образования, проходящие в отверстиях.

- •10. Наружное основание черепа.

- •11. Височно-нижнечелюстной сустав

- •12. Ребра и грудина. Строение вариации и аномалии. Соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом.

- •13. Кости верхней конечности.

- •14. Тазовые кости и их соединения. Таз в целом. Возрастные и половые особенности, размеры женского таза

- •15. Бедренная кость, кости голени

- •16. Кости стопы. Соединения костей стопы. Стопа как целое. Своды стопы и их значение.

- •17. Классификация соединений костей. Непрерывные, полупрерывные, прерывные(прерывные)

- •18. Строение сустава. Классификация сустава по форме суставных поверхностей и по функции.

- •19. Плечевой сустав, строение, форма, движения, мышцы производящие движения в плечевом суставе.

- •20. Локтевой сустав. Строение. Движения. Мышцы приводящие его в движение.

- •21. Лучезапястный сустав и суставы кисти. Строение. Мышцы приводящие их в движение.

- •22. Тазобедренный сустав. Строение. Мышцы приводящие его в движение.

- •23. Коленный сустав. Строение. Мышцы приводящие его в движение. Связки.

- •24. Голеностопный сустав. Строение и мышцы приводящие его в движение

- •25. Мимические и жевательные мышцы. Особенности строения. Функции

- •26. Мышцы и фасции шеи по Шевкуненко.

- •27. Треугольники шеи

- •28. Диафрагма. Строение, части, отверстия

- •29. Анатомия мышц груди и живота. Их функции

- •30. Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота. Слабые места передней стенки брюшной полости.

- •31. Паховый канал. Стенки содержимое, клиническое значение

- •32. Мышцы спины. Их функции

- •33. Мышцы плечевого пояса. Топографические образования в области плечевого пояса.

- •34. Мышцы плеча. Топографические образования.

- •35. Мышцы предплечья и кисти. Топографические образования.

- •36. Мышцы таза. Топографические образования в области таза

- •37. Мышечная и сосудистая лакуны. Бедренное кольцо.

- •38. Мышцы бедра, приводящий канал

- •39. Мышцы голени и стопы. Голенно-подколенный канал

- •40. Развитие желудочно-кишечного тракта. Строение кишечной трубки. Лимфоидный аппарат

- •41. Ротовая полость, содержимое. Миндалины, строение. Язык.

- •42. Зубы. Прикус. Молочные и постоянные.

- •43. Слюнные железы. Топография строение выводные протоки.

- •44. Глотка. Заглоточное прострнство. Лимфоэпителиальное кольцо.

- •45. Пищевод. Скелетотопия. Синтопия. Части. Строение стенки.

- •46. Строение желудка. Топография.

- •47. Желудок. Склеротопия. Синтопия. Строение стенки. Части. Топография. См.46

- •48. 12П кишка. Склеротопия. Синтопия. Строение стенки. Части. Протоки, открывающиеся в просвет кишки. Покрытие брюшиной.

- •49. Тонкая кишка. Отделы. Строение.

- •50. Толстая кишка. Отделы. Топография. Отношение к брюшине.

- •51. Слепая кишка и червеобразный отросток. Проекция на переднюю брюшную стенку. Топография. Покрытие брюшиной.

- •52. Прямая кишка. Топография отделы отношение к брюшине.

- •53. Печень. Развитие топография строение связки.

- •54. Желчный пузырь. Строение. Желчевыводящие протоки

- •55. Печень. . Склеротопия. Синтопия. Связки. Структурная функциональная единица печени. См. 53

- •56. Внутреннее строение печени. Пути выведения желчи. Схема. См. 53, 54

- •57. Поджелудочная железа. Развитие скелетотопия топография строение

- •58. Покрытие органов пищеварительного тракта брюшиной. Анатомические образования брюшины: связки брызжейки, забрюшинное пространство.

- •59. Особенности покрытия органов брюшной полости брюшиной. Этажи брюшинной полости. См. 58

- •60. Гортань. Скелетотопия. Хрящи гортани. Соединения, мышцы, голосовые связки.

- •61. Трахея и бронхи. Скелетотопия. Строение. Бронхиальное и альвеолярное дерево.

- •62. Легкие. Развитие топография строение.

- •63. Структурно функциональная единица легкого. Схема

- •64. Плевра. Части топография. Полости плевры синусы плевры.

- •65. Средостение. Определение Границы. Отделы. Органы.

- •66. Почка. Внутреннее строение. Структурно-функциональная единица почки. Схема

- •67. Почки. Скелетотопия. Топография. Строение. Фиксирующий аппарат почки. См. 66

- •68. Мочеточники. Мочевой пузырь. Топография. Особенности строения. Мужской мочеиспускательный канал, отделы. Сужение. Изгибы. Строение стенок

- •69. Предстательная железа. Семенные пузырьки. Бульбо уретральные железы. Топография. Строение

- •70. Яичко. Придаток яичка. Мошонка семенной канатик. Строение. Оболочки яичка. Пути выведения семени. Внутрисекреторная часть яичка.

- •71. Половые железы смешанной секреции. Яичко. Яичник:топография, строение, гормоны, внутрисекреторная часть.

- •72. Наружные женские половые органы.

- •73. Маточные трубы, яичник. Строение, функции, отношение к брюшине. Кровоснабжение и иннервация. Связки матки и яичников.См. 71, 74

- •74. Внутренние женские половые органы. Матка, маточные трубы(строение, топография, связки)

- •75. Промежность, мышцы и фасции. Мочеполовая и тазовая диафрагмы.

- •76. Железы внутренней секреции(общая характеристика). Классификация. Гипофиз эпифиз.

- •77. Поджелудочная железа. Ее эндокринные функции.

- •78.Надпочечники. Топография. Строение функции

- •79. Щитовидная, околощитовидная, вилочковые железы. Строение. Функции.

- •80. Кроветворные органы. Костный мозг. Вилочковая железа. Селезенка. Положение. Строение.

- •81.Сердце. Строение стенок и камер. Проводящая система сердца. Схема. См 82

- •82.Сердце. Топография. Проекция на переднюю стенку клапана и границ сердца.

- •83. Клиническая анатомия сердца. Основные аномалии развития сердца и крупных артерий.

- •84.Кровеносные сосуды сердца.

- •85. Перикард, синусы перикарда.

- •86. Аорта и ее отделы. Ветви дуги аорты.

- •87. Наружная сонная артерия. Топография, ветви

- •88. Внутренняя сонная и позвоночная артерии. Кровоснабжение головного мозга.

- •89. Подключичная и подмышечная артерии. Их топография, ветви, области кровоснабжения.

- •90. Артерии плеча и предплечья. Кровоснабжение плечевого локтевого и лучезапястного суставов.

- •91. Артерии кисти. Поверхностные и глубокие ладонные дуги. См. 90

- •92. Париетальные и висцеральные ветви грудной части нисходящей аорты.

- •93. Париетальные и висцеральные ветви брюшной аорты. Особенности хода. Кровоснабжение органов

- •94. Общая наружная и внутренняя подвздошные артерии. Области их разветвления.

- •95. Бедренная артерия, топография. Ее ветви и области кровоснабжения

- •96. Подколенная артерия. Артериальные анастомозы в области коленного сустава.

- •97. Вены головного мозга. Венозные пазухи твердой мозговой оболочки. Венозные эмиссарии и диплоэтические вены.

- •98. Вены верхних и нижних конечностей.

- •99. Верхняя полая вена. Источники ее формирования. Топография.

- •100. Нижняя полая вена. Основные венозные коллекторы таза и нижних конечностей

- •101. Воротная вена. Положение, топография.

- •102. Венозные анастомозы. Кава-кавальные, порто-кавальные, порто-кава-кавальные

- •103. Кровообращение плода

- •104. Строение лимфатической системы.

- •105. Лимфатический узел как орган. Топография лимфоузлов в организме.

- •106. Что такое регионарные лимфоузлы. Прмеры.

- •107. Лимфососуды и регионарные лимфоузлы нижних конечностей.

- •108. Лимфососуды и регионарные лимфоузлы верхних конечностей

- •109. Лимфососуды и узлы грудной и брюшной полостей. Пути оттока лимфы от стенок и органов.

- •110. Формирование грудного лимфатического простока. Правый лимфатический проток

63. Структурно функциональная единица легкого. Схема

См. 62

64. Плевра. Части топография. Полости плевры синусы плевры.

ПЛЕВРА

Плевра (pleura) представляет собой тонкую серозную соединительнотканную оболочку, покрытую мезотелием. На апикальной поверхности клеток мезотелия имеется множество длинных микроворсинок. В цитоплазме этих клеток много микропиноцитозных пузырьков. Прочие органеллы развиты слабо. Соединительнотканная пластинка плевры состоит из коллагеновых и эластических волокон и отдельных гладких миоцитов. Эластические и коллагеновые волокна глубокого слоя плевры продолжаются в соединительную ткань легкого. У собственной соединительнотканной пластинки серозной оболочки выделяют несколько слоев. Это поверхностный волокнисто-коллагеновый слой, поверхностная и глубокая эластические сети и глубокий решетчатый коллагеново-эластический слой.

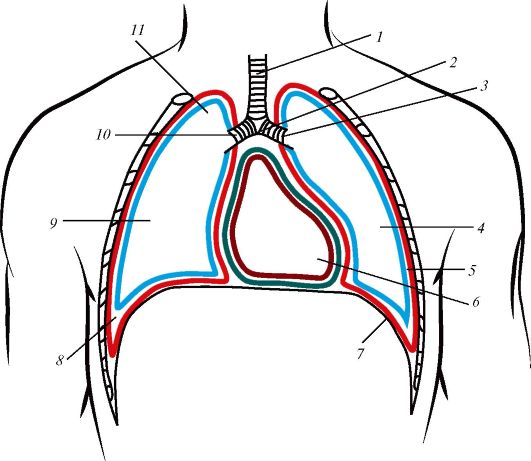

У плевры выделяют два листка: висцеральную и париетальную плевру. Висцеральная (легочная) плевра (pleura visceralis) плотно срастается с легочной тканью, покрывает легкое со всех сторон, заходит в щели между его долями. Книзу от корня легкого легочная плевра во фронтальной плоскости образует небольшую вертикально ориентированную складку - легочную связку (lig. pulmonale), простирающуюся почти до диафрагмы. В области корня легкого легочная плевра, покрывая его, переходит в париетальную плевру. Париетальная (пристеночная) плевра (pleura parietalis) представляет собой непрерывный сплошной листок, который срастается с внутренней поверхностью грудной полости и средостением, образуя замкнутое пространство, в котором находится покрытое висцеральной плеврой легкое. У париетальной плевры выделяют реберную, медиастинальную и диафрагмальную плевру (рис. 64). Реберная плевра (pleura costalis) покрывает внутреннюю поверхность ребер и межреберных промежутков. Спереди у грудины и сзади возле позвоночного столба она переходит в медиастинальную плевру (pleura mediastinalis), прилежащую

Рис. 64. Схема расположения париетальной и висцеральной плевры, а также

перикарда в грудной полости: 1 - трахея; 2 - киль трахеи; 3 - левый главный бронх; 4 - левое легкое; 5 - плевральная полость; 6 - перикардиальная полость; 7 - диафрагма; 8 - ре- берно-диафрагмальный синус; 9 - правое легкое; 10 - правый главный бронх;

11 - верхушка правого легкого

к органам средостения. Медиастинальная плевра располагается в передне-заднем направлении между внутренней поверхностью груди- ны и грудным отделом позвоночного столба. Медиастинальная плевра сращена с перикардом. На уровне верхней апертуры грудной клетки реберная и медиастинальная плевры переходят одна в другую, образуя купол плевры (cupula pleurae), фиксированный сзади к предпозвоночной пластинке шейной фасции, покрывающей длинную мышцу шеи. Сзади к куполу плевры прилежит головка I ребра, спереди - подключичные артерия и вена, сверху - плечевое сплетение. Внизу реберная и

медиастинальная плевры переходят в диафрагмальную плевру (pleura diaphragmatica), покрывающую диафрагму сверху, кроме ее центральных отделов, где к диафрагме прилежит перикард.

Полость плевры (cavitas pleuralis) - это узкая замкнутая щель между париетальной и висцеральной плеврой, в которой находится небольшое количество серозной жидкости. Эта жидкость увлажняет листки плевры, облегчая их движения при дыхании.

В тех участках, где реберная плевра переходит в диафрагмальную и медиастинальную, образуются узкие выпячивания плевральной полости - плевральные синусы (recesus pleurales). Эти синусы являются резервными пространствами плевральных полостей, в которые заходят края легких при вдохе (дыхании). В этих синусах может скапливаться плевральная (серозная) жидкость при нарушениях ее образования или всасывания, а также кровь или гной при повреждениях или заболеваниях легких или плевры. В месте перехода реберной плевры в диафрагмальную плевру имеется реберно-диафрагмальный синус (recessus costodiaphragmaticus), наиболее широкий (глубокий) на уровне средней подмышечной линии. В месте перехода реберной плевры (в переднем ее отделе) в медиастинальную находится слабо выраженный реберно-медиастиналь- ный синус (recessus costomediastinalis). Там, где медиастинальная плевра переходит в диафрагмальную плевру, имеется расположенный в сагиттальной плоскости диафрагмально-медиастинальный синус (recessus phrenicomediastinalis).

Купол плевры у каждого легкого поднимается на 1,5-2 см выше ключицы. Передняя и задняя границы плевры соответствуют контурам (границам) правого и левого легких. Нижняя граница плевры проходит на одно ребро (на 2-3 см) ниже, чем у одноименного легкого. Следуя латерально и вниз, плевра пересекает VII ребро по среднеключичной линии, VIII ребро - по передней подмышечной, IX - по средней подмышечной, Х - по задней подмышечной, XI - по лопаточной линии. На уровне шейки XII ребра нижняя граница плевры круто переходит в ее заднюю границу. Передние границы плевры расходятся вверху, образуя верхнее, а внизу - нижнее межплевральные поля. В верхнем межплевральном поле располагается тимус, а в нижнем - часть перикарда, непосредственно прилежащая к передней грудной стенке.

Возрастные особенности легких и плевры. Легкие новорожденного имеют форму неправильного конуса. Масса обоих легких новорожденного составляет 40-70 г, их объем равен 55-75 см3. Ткань недышавшего легкого плотная (плотность 1,068) и тонет в воде. Ткань дышавшего легкого воздушная, легкая (плотность 0,490). У дышавшего новорожденного большинство альвеол расправляются в течение первых 5-7 дней. Жизненная емкость легких достигает 700-800 см3. Уже к моменту рождения бронхиальное дерево развито достаточно полно. В грудном возрасте бронхи активно растут, после чего их рост замедляется и вновь ускоряется в период полового созревания. После 50-60 лет наблюдается возрастная инволюция бронхов, появляются их извилистость, выпячивание стенок.

Альвеолы новорожденного мелкие, в ранний постнатальный период продолжается новообразование альвеол, которое заканчивается к началу периода полового созревания. После 40-50 лет межальвеолярные перегородки истончаются, местами прорываются, увеличивается объем альвеол, альвеолярных мешочков и альвеолярных ходов. Объем легких в течение первого года жизни увеличивается по сравнению с объемом

легких новорожденного в 4 раза, к 8 годам - в 8 раз, к 12 годам - в 10 раз и к 20 годам - в 20 раз. Меняются и границы легких. Верхушка легкого у новорожденного не выступает за пределы I ребра. Лишь к 20-25 годам она выступает на 1-2 см над ключицей. Нижняя граница легких у новорожденного расположена на одно ребро выше, чем у взрослого человека. После 55-60 лет нижняя граница легких опускается еще на 1-2 см по сравнению с ее положением у более молодых людей.

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ТРАХЕИ, БРОНХОВ, ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ

На рентгенограмме трахея и главные бронхи видны благодаря наличию в них воздуха - трахея в виде светлого цилиндрического образования на фоне тени позвоночника. Главные бронхи образуют светлые полоски над тенью сердца. Исследование остальных отделов бронхиального дерева (бронхография) возможно после введения в трахею и бронхи контрастного вещества. Легкие у живого человека при рентгеноскопии или рентгенографии видны на фоне грудной клетки в виде воздушных легочных полей (правое и левое), отделенных друг от друга интенсивной срединной тенью, образованной позвоночником, грудиной, выступающим влево сердцем и крупными сосудами. На ле- гочные поля наслаиваются тени ключиц (вверху) и ребер. В промежутках между ребрами виден сетеобразный легочный рисунок, на который наслаиваются пятна и тяжи - тени от бронхов и кровеносных сосудов легкого. В области корней легких (на уровне передних концов II-V ребер) тени от более крупных бронхов и сосудов, имеющих более толстые стенки, выражены сильнее. При рентгенологическом иссле- довании во время вдоха легочные поля видны лучше, а легочный рисунок просматривается четче. При помощи томографии (послойная рентгенография) можно получить картины отдельных глубоко лежащих слоев легкого с его бронхами и сосудами.