- •3. Позвоночный столб. Формирование изгибов. Строение. Движения. Соединения позвонков.

- •4. Кости мозговой части черепа. Височная. Клиновидная.

- •5. Кости лицевой части. Глазница. Носовая полость. Сообщения.

- •6. Височная кость. Сообщения барабанной полости.

- •7. Височная, подвисочная и крыловидно небная ямки. Их сообщения

- •8. Клиновидная кость, части, отверстия

- •9. Внутреннее основание черепа(отверстия и их значения). Образования, проходящие в отверстиях.

- •10. Наружное основание черепа.

- •11. Височно-нижнечелюстной сустав

- •12. Ребра и грудина. Строение вариации и аномалии. Соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом.

- •13. Кости верхней конечности.

- •14. Тазовые кости и их соединения. Таз в целом. Возрастные и половые особенности, размеры женского таза

- •15. Бедренная кость, кости голени

- •16. Кости стопы. Соединения костей стопы. Стопа как целое. Своды стопы и их значение.

- •17. Классификация соединений костей. Непрерывные, полупрерывные, прерывные(прерывные)

- •18. Строение сустава. Классификация сустава по форме суставных поверхностей и по функции.

- •19. Плечевой сустав, строение, форма, движения, мышцы производящие движения в плечевом суставе.

- •20. Локтевой сустав. Строение. Движения. Мышцы приводящие его в движение.

- •21. Лучезапястный сустав и суставы кисти. Строение. Мышцы приводящие их в движение.

- •22. Тазобедренный сустав. Строение. Мышцы приводящие его в движение.

- •23. Коленный сустав. Строение. Мышцы приводящие его в движение. Связки.

- •24. Голеностопный сустав. Строение и мышцы приводящие его в движение

- •25. Мимические и жевательные мышцы. Особенности строения. Функции

- •26. Мышцы и фасции шеи по Шевкуненко.

- •27. Треугольники шеи

- •28. Диафрагма. Строение, части, отверстия

- •29. Анатомия мышц груди и живота. Их функции

- •30. Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота. Слабые места передней стенки брюшной полости.

- •31. Паховый канал. Стенки содержимое, клиническое значение

- •32. Мышцы спины. Их функции

- •33. Мышцы плечевого пояса. Топографические образования в области плечевого пояса.

- •34. Мышцы плеча. Топографические образования.

- •35. Мышцы предплечья и кисти. Топографические образования.

- •36. Мышцы таза. Топографические образования в области таза

- •37. Мышечная и сосудистая лакуны. Бедренное кольцо.

- •38. Мышцы бедра, приводящий канал

- •39. Мышцы голени и стопы. Голенно-подколенный канал

- •40. Развитие желудочно-кишечного тракта. Строение кишечной трубки. Лимфоидный аппарат

- •41. Ротовая полость, содержимое. Миндалины, строение. Язык.

- •42. Зубы. Прикус. Молочные и постоянные.

- •43. Слюнные железы. Топография строение выводные протоки.

- •44. Глотка. Заглоточное прострнство. Лимфоэпителиальное кольцо.

- •45. Пищевод. Скелетотопия. Синтопия. Части. Строение стенки.

- •46. Строение желудка. Топография.

- •47. Желудок. Склеротопия. Синтопия. Строение стенки. Части. Топография. См.46

- •48. 12П кишка. Склеротопия. Синтопия. Строение стенки. Части. Протоки, открывающиеся в просвет кишки. Покрытие брюшиной.

- •49. Тонкая кишка. Отделы. Строение.

- •50. Толстая кишка. Отделы. Топография. Отношение к брюшине.

- •51. Слепая кишка и червеобразный отросток. Проекция на переднюю брюшную стенку. Топография. Покрытие брюшиной.

- •52. Прямая кишка. Топография отделы отношение к брюшине.

- •53. Печень. Развитие топография строение связки.

- •54. Желчный пузырь. Строение. Желчевыводящие протоки

- •55. Печень. . Склеротопия. Синтопия. Связки. Структурная функциональная единица печени. См. 53

- •56. Внутреннее строение печени. Пути выведения желчи. Схема. См. 53, 54

- •57. Поджелудочная железа. Развитие скелетотопия топография строение

- •58. Покрытие органов пищеварительного тракта брюшиной. Анатомические образования брюшины: связки брызжейки, забрюшинное пространство.

- •59. Особенности покрытия органов брюшной полости брюшиной. Этажи брюшинной полости. См. 58

- •60. Гортань. Скелетотопия. Хрящи гортани. Соединения, мышцы, голосовые связки.

- •61. Трахея и бронхи. Скелетотопия. Строение. Бронхиальное и альвеолярное дерево.

- •62. Легкие. Развитие топография строение.

- •63. Структурно функциональная единица легкого. Схема

- •64. Плевра. Части топография. Полости плевры синусы плевры.

- •65. Средостение. Определение Границы. Отделы. Органы.

- •66. Почка. Внутреннее строение. Структурно-функциональная единица почки. Схема

- •67. Почки. Скелетотопия. Топография. Строение. Фиксирующий аппарат почки. См. 66

- •68. Мочеточники. Мочевой пузырь. Топография. Особенности строения. Мужской мочеиспускательный канал, отделы. Сужение. Изгибы. Строение стенок

- •69. Предстательная железа. Семенные пузырьки. Бульбо уретральные железы. Топография. Строение

- •70. Яичко. Придаток яичка. Мошонка семенной канатик. Строение. Оболочки яичка. Пути выведения семени. Внутрисекреторная часть яичка.

- •71. Половые железы смешанной секреции. Яичко. Яичник:топография, строение, гормоны, внутрисекреторная часть.

- •72. Наружные женские половые органы.

- •73. Маточные трубы, яичник. Строение, функции, отношение к брюшине. Кровоснабжение и иннервация. Связки матки и яичников.См. 71, 74

- •74. Внутренние женские половые органы. Матка, маточные трубы(строение, топография, связки)

- •75. Промежность, мышцы и фасции. Мочеполовая и тазовая диафрагмы.

- •76. Железы внутренней секреции(общая характеристика). Классификация. Гипофиз эпифиз.

- •77. Поджелудочная железа. Ее эндокринные функции.

- •78.Надпочечники. Топография. Строение функции

- •79. Щитовидная, околощитовидная, вилочковые железы. Строение. Функции.

- •80. Кроветворные органы. Костный мозг. Вилочковая железа. Селезенка. Положение. Строение.

- •81.Сердце. Строение стенок и камер. Проводящая система сердца. Схема. См 82

- •82.Сердце. Топография. Проекция на переднюю стенку клапана и границ сердца.

- •83. Клиническая анатомия сердца. Основные аномалии развития сердца и крупных артерий.

- •84.Кровеносные сосуды сердца.

- •85. Перикард, синусы перикарда.

- •86. Аорта и ее отделы. Ветви дуги аорты.

- •87. Наружная сонная артерия. Топография, ветви

- •88. Внутренняя сонная и позвоночная артерии. Кровоснабжение головного мозга.

- •89. Подключичная и подмышечная артерии. Их топография, ветви, области кровоснабжения.

- •90. Артерии плеча и предплечья. Кровоснабжение плечевого локтевого и лучезапястного суставов.

- •91. Артерии кисти. Поверхностные и глубокие ладонные дуги. См. 90

- •92. Париетальные и висцеральные ветви грудной части нисходящей аорты.

- •93. Париетальные и висцеральные ветви брюшной аорты. Особенности хода. Кровоснабжение органов

- •94. Общая наружная и внутренняя подвздошные артерии. Области их разветвления.

- •95. Бедренная артерия, топография. Ее ветви и области кровоснабжения

- •96. Подколенная артерия. Артериальные анастомозы в области коленного сустава.

- •97. Вены головного мозга. Венозные пазухи твердой мозговой оболочки. Венозные эмиссарии и диплоэтические вены.

- •98. Вены верхних и нижних конечностей.

- •99. Верхняя полая вена. Источники ее формирования. Топография.

- •100. Нижняя полая вена. Основные венозные коллекторы таза и нижних конечностей

- •101. Воротная вена. Положение, топография.

- •102. Венозные анастомозы. Кава-кавальные, порто-кавальные, порто-кава-кавальные

- •103. Кровообращение плода

- •104. Строение лимфатической системы.

- •105. Лимфатический узел как орган. Топография лимфоузлов в организме.

- •106. Что такое регионарные лимфоузлы. Прмеры.

- •107. Лимфососуды и регионарные лимфоузлы нижних конечностей.

- •108. Лимфососуды и регионарные лимфоузлы верхних конечностей

- •109. Лимфососуды и узлы грудной и брюшной полостей. Пути оттока лимфы от стенок и органов.

- •110. Формирование грудного лимфатического простока. Правый лимфатический проток

53. Печень. Развитие топография строение связки.

ПЕЧЕНЬ

Печень (hepar) - самая крупная железа человека. Масса печени достигает 1,5 кг. Печень участвует в обмене белков, углеводов, жиров, витаминов и др. Среди многочисленных функций печени весьма важны защитная и желчеобразовательная.

Печень расположена в брюшной полости под диафрагмой, справа. Лишь небольшая часть печени заходит у взрослого человека влево от срединной линии. Передне-верхняя (диафрагмальная) поверхность печени facies diaphragmatica) выпуклая соответственно вогнутости диафрагмы, к которой она прилежит. На ней видно сердечное вдавление (impressio cardiaca). Передний край печени острый. Нижняя (висцеральная) поверх- ность (facies visceralis) имеет ряд вдавлений, образованных органами, которые прилежат к ней. На левой доле печени имеется желудочное вдавление (impressio gastrica) - след прилежания передней поверхности желудка. На задней части левой доли видно пищеводное вдавление (impre'ssio oesophageale). Справа от него на правой доле имеется почечное вдавление (impressio renalis), а левее его, рядом с бороздой нижней полой вены, - надпочечниковое вдавление (impressio suprarenalis). На висцеральной поверхности, возле нижнего края печени, находится ободочно-кишечное вдавление (impre'ssio co'lica), появившееся в результате прилежания к печени правого (печеночного) изгиба ободочной кишки.

Серповидная связка (lig. falciforme), представляющая собой дубликатуру брюшины, переходящей с диафрагмы на печень, делит диафрагмальную поверхность печени на две доли: большую правую (lo'bus dexter) и значительно меньшую левую (lo'bus sinister). На висцеральной поверхности печени видны две сагиттальные и одна поперечная борозды (рис. 33). Поперечная борозда носит название ворот печени (porta hepatis). Здесь в печень входят воротная вена, собственная печеночная артерия и нервы, а выходят общий печеночный проток, лимфатические сосуды. Сагиттальные борозды отделяют расположенную кпереди квадратную долю (lobus quadratus) и расположенную кзади хвостатую долю (lobus caudatus). От хвостатой доли отходят вперед два отростка. Один из них, хвостатый отросток (processus caudatus), располагается между воротами печени и бороздой нижней полой вены. Не прерываясь, он продолжается в вещество правой доли печени. Другой, сосочковый отросток (processus papillaris), также направлен вперед и упирается в ворота печени, рядом со щелью венозной связки. В передней части правой сагиттальной борозды, между квадратной и собственно правой долями печени расположен желчный пузырь, в ее задней части лежит нижняя полая вена. Левая сагиттальная борозда в своей передней части содержит круглую связку печени (lig. teres hepatis), которая до рождения представляла собой пупочную вену. В заднем отделе этой борозды помещается заросший венозный проток (ductus venosus), соединявший у плода пупочную вену с нижней полой веной.

Рис. 33. Печень, вид снизу. Висцеральная поверхность: 1 - левая доля; 2 - левая треугольная связка; 3 - пищеводное вдавление; 4 - венозная связка; 5 - сосочковый отросток; 6 - хвостатая доля; 7 - хвостатый отросток; 8 - воротная вена; 9 - нижняя полая вена; 10 - надпочечниковое вдавление; 11 - задняя часть диафрагмальной поверхности; 12 - место перехода брюшины; 13 - почечное вдавление; 14 - правая треугольная связка; 15 - денадца- типерстно-кишечное вдавление; 16 - правая доля; 17 - ободочно-кишечное вдавление; 18 - желчный пузырь; 19 - квадратная доля; 20 - пузырный проток; 21 - круглая связка печени; 22 - общий желчный проток; 23 - общий печеночный проток; 24 - собственная печеночная артерия; 25 - сальниковый бугор; 26 - желудочное вдавление

В настоящее время принято деление печени на две доли, пять секторов и восемь постоянных сегментов. Доля - это часть печени, кровоснабжаемая одной ветвью печеночной артерии (правой или левой) и одной ветвью воротной вены (правой или левой), из этой части печени выходит соответствующий печеночный проток. Сектор - это участок печени, кровоснабжаемый ветвью воротной вены II порядка и такой же ветвью

печеночной артерии, из которого выходит секторальный желчный проток. Сегмент - это участок печеночной ткани, кровоснабжаемый ветвью воротной вены III порядка и соответствующей ветвью печеночной артерии, из которого выходит сегментарный желчный проток. Сегмент имеет до некоторой степени обособленное кровоснабжение, иннервацию и отток желчи. Нумерация сегментов, если смотреть на висцеральную поверхность печени снизу, идет от борозды полой вены против часовой стрелки (рис. 34).

Рис. 34. Проекция сегментов печени (I - VIII) на диафрагмальную (А) и висцеральную (Б) поверхности

Печень имеет мягкую консистенцию, красно-бурый цвет. Поверхность печени гладкая, блестящая благодаря покрывающей ее со всех сторон серозной оболочке, кроме части ее задней поверхности, где брюшина переходит с печени на нижнюю поверхность диафрагмы. На разрезе видно мелкозернистое строение печеночной паренхимы.

Под брюшиной находится фиброзная оболочка (глиссонова капсула), соединительная ткань которой уходит в глубь печени, где прослойки соединительной ткани разделяют ее паренхиму на гексагональные

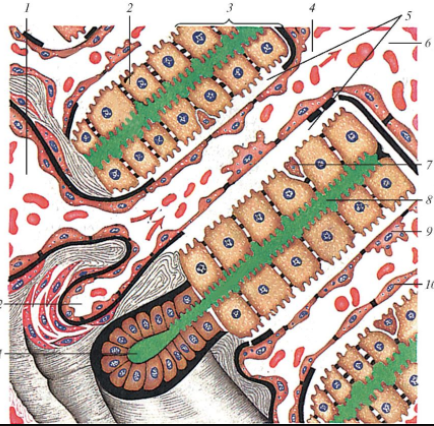

Рис. 35. Схема строения (и кровоснабжения) печеночной дольки: 1 - воротная вена; 2 - печеночная артерия; 3 - сегментная вена и артерия; 4 - междольковые вена и артерия; 5 - вокругдольковые вена и артерия; 6 - внут- ридольковые гемокапилляры (синусоидные сосуды); 7 - классическая печеночная долька; 8 - центральная вена; 9 - поддольковая (собирательная) вена;

10 - печеночная вена

(классические) дольки призматической формы диаметром около 1,5 мм (рис. 35). Число долек у человека достигает 500 000. Однако у человека, в отличие от некоторых животных (верблюд, медведь, свинья), печеночные дольки плохо отграничены друг от друга в связи со слабым развитием соединительнотканных прослоек. Внутри прослоек расположены конечные ветви воротной вены и печеночной артерии, а также междольковые желчные протоки и лимфатические сосуды.

Печень, в отличие от всех других органов, получает кровь из двух ис- точников: артериальную из собственной печеночной артерии, венозную из воротной вены. Воротная вена собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости (желудка, кишок, поджелудочной железы, селезенки и большого сальника). Войдя в ворота печени, оба сосуда (печеночная артерия и воротная вена) распадаются на долевые, сегментарные и т.д. вплоть до междольковых вен и артерий. Эти сосуды проходят вдоль боковых поверхностей классических печеночных долек вместе с междольковым желчным протоком, образуя печеночные триады. От междольковых сосудов под прямым углом отходят вокругдольковые сосуды, окружающие дольку наподобие кольца. От вокругдольковой вены начинаются синусоидные кровеносные капилляры диаметром до 30 мкм и длиной 300-500 мкм, которые следуют к центру дольки, где вливаются в центральную вену дольки. На пути следования к центральной вене синусоидные капилляры сливаются с артериальными капиллярами, которые отходят от вокругдольковой артерии. Выйдя из дольки, центральная вена впадает в поддольковую. Сливаясь друг с другом, поддольковые вены формируют более крупные венозные сосуды системы печеночных вен, которые впадают в нижнюю полую вену. Междольковые и вокругдольковые артерии являются сосудами мышечного типа. У одноименных вен мы- шечная оболочка развита слабо, она более развита в зоне отхождения синусоидных сосудов, где образует сфинктеры. Через 1 г печеночной ткани проходит около 0,85 мл крови в минуту, в течение 1 ч вся кровь несколько раз проходит через синусоидные капилляры печени.

Долька печени образована гепатоцитами, которые располагаются рядами и образуют неровной формы тяжи (печеночные трабекулы), между ними проходят кровеносные капилляры. Печеночные клетки в трабекулах (пече- ночных балках) располагаются двумя рядами так, что между ними находится желчный капилляр (каналец), а между трабекулами - синусоидные капилляры (рис. 36). Такое строение способствует осуществлению гепатоцитами секреции в двух направлениях: в желчные канальцы - желчи, в кровеносные капилляры - глюкозы, мочевины, жиров, витаминов и т. д.

Рис. 36. Схема строения печеночной балки: 1 - вокругдольковая вена; 2 - гепатоцит; 3 - печеночная балка; 4 - синусоидный сосуд; 5 - вокругсинусоидное пространство (пространство Диссе); 6 - центральная вена; 7 - вокругсинусоидный липоцит; 8 - желчный капилляр; 9 - звездчатый макрофагоцит; 10 - эндотелиальная клетка; 11 - вокругдольковый желчный проток; 12 - вокругдольковая артерия

Между стенкой синусоидного капилляра и цитолеммой гепатоцитов расположено вокругсинусоидальное пространство (пространство Дис- се). В это пространство проникают многочисленные микроворсинки печеночных клеток - гепатоцитов, а также отростки перисинусоидальных липоцитов - фиброцитоподобных клеток, поглощающих капли липидов. В пространствах Диссе имеются ретикулярные волокна, оплетающие печеночные балки.

Гепатоциты - клетки полигональной формы, диаметром 20-25 мкм. Большинство гепатоцитов человека - одноядерные клетки (75-80%), остальные - двухили многоядерные. Встречаются крупные полиплоидные ядра, число которых увеличивается по мере старения человека. В зависимости от количества и состава включений (гликоген, липиды, пигменты) цитоплазма гепатоцитов выглядит крупноили мелкоячеистой.

Гепатоциты очень богаты митохондриями (до 100 и более в одной клетке), элементами зернистой и незернистой цитоплазматической сети и комплекса Гольджи, полирибосомами, лизосомами, микротельцами, содержащими ферменты метаболизма жирных кислот. Во многих лизосомах накапливается липофусцин. В гепатоцитах особенно много отложений гликогена, которые представлены скоплениями мелких зерен (диаметром 15,0-40,0 нм каждое), располагающихся в виде розеток вблизи незернистой эндоплазматической сети. Содержание гликогена в гепатоцитах наибольшее при углеводном питании, меньше - при белковом и самое незначительное - при жировом рационе и голодании. Выраженность клеточных органелл зависит от функционального состояния кле- ток. При голодании число элементов эндоплазматической сети значительно уменьшается, при белковом питании - увеличивается. На рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума гепатоцитов синтезируются различные белки (альбумины, глобулины, фибриноген и др.), которые выделяются путем экзоцитоза и попадают в кровь синусоидных капилляров. Эндоплазматическая сеть гепатоцитов синтезирует также липопротеины: белковый компонент - на рибосомах зернистой сети, липидный - в гладкой сети. Синтезированные продукты поступают в комплекс Гольджи, из которого эвакуируются с помощью везикул. Липопротеины также поступают в кровь синусоидов. Незернистая эндоплазматическая сеть осуществляет детоксикацию различных веществ, всосавшихся в кишечнике.

Синусоидные кровеносные капилляры имеют собственную стенку, образованную двумя типами клеток: плоскими эндотелиальными клетками и расположенными между ними звездчатыми макрофагами - клетками Купфера. Последние имеют неправильную форму и длинные отростки, свободно свисающие в просвет капилляра, куда впячивается и ядросодержащая часть клеток. Большая часть поверхности клетки контактирует с кровью. В купферовских клетках (звездчатых макрофагах) имеются множество лизосом, пиноцитозных и фагоцитозных пузырьков, элементы зернистой эндоплазматической сети, митохондрии, слабо выраженный комплекс Гольджи, множество мембранных трубочек.

Звездчатые макрофаги в различной степени прикреплены к стенке кровеносного капилляра и обладают выраженной фагоцитарной активностью (фиксированные макрофаги). Эти клетки поглощают различные частички, микроорганизмы, фрагменты поврежденных эритроцитов. Заполненные фагоцитированным материалом клетки округляются, попадают в просвет капилляра и либо целиком, либо фрагментируясь, уносятся током крови. Возможно, купферовские клетки доставляют продукты питания гепатоцитам. Об этом свидетельствует тесное переплетение отростков гепатоцитов и макрофагоцитов в пространствах Диссе. Кроме того, купферовские клетки защищают гепатоциты от многих токсичных веществ. В купферовских клетках обнаруживается высокая активность пероксидазы, что свидетельствует об их бактерицидном действии. В отличие от макрофагоцитов в эндотелиальных клетках пероксидаза не обна- руживается.

Синусоидные гемокапилляры, в отличие от других кровеносных капилляров, не имеют базальной мембраны. В цитоплазме эндотелиальных клеток имеются ситовидные участки, или решетчатые пластинки, - истонченные участки, пронизанные множеством узких пор диаметром до 100 нм. Через эти участки синусоидные капилляры сообщаются с пространствами Диссе (Wisse Е., 1974). Цитолемма эндотелиальных клеток содержит множество макро- и микропиноцитозных пузырьков, последние имеют диаметр около 50 нм.

В отличие от кровеносных капилляров желчные канальцы (капилляры) (canaliculi biliferes) не имеют собственной стенки. Цитоплазматичес- кая мембрана соседних гепатоцитов образует стенку желчного канальца. Иными словами, желчные канальцы (диаметром от 0,5 до 1 мкм) являются расширенными зонами межклеточных щелей между рядами гепатоцитов, в которые свободно свисают микроворсинки печеночных клеток. У желчных канальцев, располагающихся внутри печеночных балок, имеются короткие слепые ответвления - промежуточные канальцы Геринга, заходящие между гепатоцитами, образующими стенки канальцев, и ограниченные запирающими зонами (десмосомами). На цитоплазматической мембране соседних гепатоцитов, образующих желчный каналец, имеются небольшие желобки. В местах межклеточных щелей возле канальцев и на границе с пространством Диссе имеются запирающие зоны и многочисленные десмосомы. Благодаря этому желчные канальцы не сообщаются с пространствами Диссе и с кровеносными синусоидными капиллярами.

Итак, каждая печеночная клетка одной стороной контактирует с просветом желчного канальца, другой - соприкасается со стенкой кровеносного капилляра.

Желчные канальцы начинаются слепо вблизи центральной вены и направляются к периферии дольки, где переходят в короткий желчный проток (холангиолу), ограниченную 2-3 мелкими клетками овальной формы. Клетки указанных протоков мелкие, с крупными ядрами, бедные органеллами. В них полностью отсутствует гликоген. Холангиолы открываются в междольковый (вокругдольковый) желчный проток (ductus interlobularis). Междольковые протоки, сливаясь и укрупняясь, образуют правый и левый печеночные протоки (ductus hepaticus dexter et ductus hepaticus sinister). Последние, соединяясь в воротах печени, образуют общий печеночный проток длиной 4-5 см. При слиянии общего печеночного и пузырного протоков образуется общий желчный проток (ductus choledochus).

Наряду с морфофункциональной единицей печени - гексагональной (классической) долькой выделяют портальную печеночную дольку, которая объединяет участки трех соседних гексагональных долек таким образом, что в ее центре находится триада (портальная зона), а углы тре- угольника этой дольки достигают центральных вен смежных долек.

Гепатоциты постоянно вырабатывают желчь. За сутки из печени выделяется от 0,5 до 1 л желчи золотистого цвета. рН желчи колеблется в пределах от 7,8 до 8,6. Содержание воды в печеночной желчи составляет 95-98%. Желчь содержит соли желчных кислот, билирубин, холестерин, жирные кислоты, лецитин, ионы натрия, калия, углерода, хлора, НСО-3 и др. Желчные кислоты образуются в гепатоцитах из холестерина, по- ступающего из крови в составе различных липопротеинов. Билирубин и другие желчные пигменты поступают из селезенки, частично образуются в печени (звездчатые макрофагоциты). Билирубин, связанный с альбуминами, переносится с кровью и поступает в пространство Диссе, а из него - в гепатоциты, где, соединяясь с глюкуроновой кислотой, становится малорастворимым и выделяется в желчь. Стероидные гормоны из крови также поступают в гепатоциты, часть их переходит в желчь в неизмененном виде. Гормон секретин резко стимулирует секрецию желчи, поэтому во время пищеварения усиливается образование желчи.

Проекция печени на поверхности тела. Печень, располагающаяся справа под диафрагмой, занимает такое положение, что ее верхняя граница по правой среднеключичной линии находится на уровне четвертого межреберья. Нижняя граница печени идет от уровня десятого межреберья

справа налево по нижнему краю правой реберной дуги и пересекает левую реберную дугу на уровне присоединения восьмого реберного хряща к седьмому. С верхней границей нижняя граница печени слева соединяется на уровне пятого межреберья на середине расстояния между левой среднеключичной и окологрудинной линиями. В области надчревья печень прилежит непосредственно к задней поверхности передней брюшной стенки. У старых людей нижняя граница печени находится ниже, чем у молодых, а у женщин ниже, чем у мужчин.

Кровоснабжение печени. В ворота печени, помимо воротной вены, входит собственная печеночная артерия. Внутри печени воротная вена и артерия разветвляются до капилляров. Из капилляров венозная кровь поступает в венулы, затем в вены, которые соединяются друг другом, укрупняются и в конечном итоге образуют 2-3 печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену.

Лимфатические сосуды печени впадают в печеночные, чревные, правые поясничные, верхние диафрагмальные и окологрудинные лимфатические узлы.

Печень иннервируется ветвями блуждающих нервов и ветвями печеночного (симпатического) сплетения. Эти ветви образуют в капсуле печени вегетативное нервное сплетение. Отходящие от него ветви идут вместе с кровеносными сосудами, иннервируя сами сосуды, желчные протоки и гепатоциты.