- •3. Позвоночный столб. Формирование изгибов. Строение. Движения. Соединения позвонков.

- •4. Кости мозговой части черепа. Височная. Клиновидная.

- •5. Кости лицевой части. Глазница. Носовая полость. Сообщения.

- •6. Височная кость. Сообщения барабанной полости.

- •7. Височная, подвисочная и крыловидно небная ямки. Их сообщения

- •8. Клиновидная кость, части, отверстия

- •9. Внутреннее основание черепа(отверстия и их значения). Образования, проходящие в отверстиях.

- •10. Наружное основание черепа.

- •11. Височно-нижнечелюстной сустав

- •12. Ребра и грудина. Строение вариации и аномалии. Соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом.

- •13. Кости верхней конечности.

- •14. Тазовые кости и их соединения. Таз в целом. Возрастные и половые особенности, размеры женского таза

- •15. Бедренная кость, кости голени

- •16. Кости стопы. Соединения костей стопы. Стопа как целое. Своды стопы и их значение.

- •17. Классификация соединений костей. Непрерывные, полупрерывные, прерывные(прерывные)

- •18. Строение сустава. Классификация сустава по форме суставных поверхностей и по функции.

- •19. Плечевой сустав, строение, форма, движения, мышцы производящие движения в плечевом суставе.

- •20. Локтевой сустав. Строение. Движения. Мышцы приводящие его в движение.

- •21. Лучезапястный сустав и суставы кисти. Строение. Мышцы приводящие их в движение.

- •22. Тазобедренный сустав. Строение. Мышцы приводящие его в движение.

- •23. Коленный сустав. Строение. Мышцы приводящие его в движение. Связки.

- •24. Голеностопный сустав. Строение и мышцы приводящие его в движение

- •25. Мимические и жевательные мышцы. Особенности строения. Функции

- •26. Мышцы и фасции шеи по Шевкуненко.

- •27. Треугольники шеи

- •28. Диафрагма. Строение, части, отверстия

- •29. Анатомия мышц груди и живота. Их функции

- •30. Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота. Слабые места передней стенки брюшной полости.

- •31. Паховый канал. Стенки содержимое, клиническое значение

- •32. Мышцы спины. Их функции

- •33. Мышцы плечевого пояса. Топографические образования в области плечевого пояса.

- •34. Мышцы плеча. Топографические образования.

- •35. Мышцы предплечья и кисти. Топографические образования.

- •36. Мышцы таза. Топографические образования в области таза

- •37. Мышечная и сосудистая лакуны. Бедренное кольцо.

- •38. Мышцы бедра, приводящий канал

- •39. Мышцы голени и стопы. Голенно-подколенный канал

- •40. Развитие желудочно-кишечного тракта. Строение кишечной трубки. Лимфоидный аппарат

- •41. Ротовая полость, содержимое. Миндалины, строение. Язык.

- •42. Зубы. Прикус. Молочные и постоянные.

- •43. Слюнные железы. Топография строение выводные протоки.

- •44. Глотка. Заглоточное прострнство. Лимфоэпителиальное кольцо.

- •45. Пищевод. Скелетотопия. Синтопия. Части. Строение стенки.

- •46. Строение желудка. Топография.

- •47. Желудок. Склеротопия. Синтопия. Строение стенки. Части. Топография. См.46

- •48. 12П кишка. Склеротопия. Синтопия. Строение стенки. Части. Протоки, открывающиеся в просвет кишки. Покрытие брюшиной.

- •49. Тонкая кишка. Отделы. Строение.

- •50. Толстая кишка. Отделы. Топография. Отношение к брюшине.

- •51. Слепая кишка и червеобразный отросток. Проекция на переднюю брюшную стенку. Топография. Покрытие брюшиной.

- •52. Прямая кишка. Топография отделы отношение к брюшине.

- •53. Печень. Развитие топография строение связки.

- •54. Желчный пузырь. Строение. Желчевыводящие протоки

- •55. Печень. . Склеротопия. Синтопия. Связки. Структурная функциональная единица печени. См. 53

- •56. Внутреннее строение печени. Пути выведения желчи. Схема. См. 53, 54

- •57. Поджелудочная железа. Развитие скелетотопия топография строение

- •58. Покрытие органов пищеварительного тракта брюшиной. Анатомические образования брюшины: связки брызжейки, забрюшинное пространство.

- •59. Особенности покрытия органов брюшной полости брюшиной. Этажи брюшинной полости. См. 58

- •60. Гортань. Скелетотопия. Хрящи гортани. Соединения, мышцы, голосовые связки.

- •61. Трахея и бронхи. Скелетотопия. Строение. Бронхиальное и альвеолярное дерево.

- •62. Легкие. Развитие топография строение.

- •63. Структурно функциональная единица легкого. Схема

- •64. Плевра. Части топография. Полости плевры синусы плевры.

- •65. Средостение. Определение Границы. Отделы. Органы.

- •66. Почка. Внутреннее строение. Структурно-функциональная единица почки. Схема

- •67. Почки. Скелетотопия. Топография. Строение. Фиксирующий аппарат почки. См. 66

- •68. Мочеточники. Мочевой пузырь. Топография. Особенности строения. Мужской мочеиспускательный канал, отделы. Сужение. Изгибы. Строение стенок

- •69. Предстательная железа. Семенные пузырьки. Бульбо уретральные железы. Топография. Строение

- •70. Яичко. Придаток яичка. Мошонка семенной канатик. Строение. Оболочки яичка. Пути выведения семени. Внутрисекреторная часть яичка.

- •71. Половые железы смешанной секреции. Яичко. Яичник:топография, строение, гормоны, внутрисекреторная часть.

- •72. Наружные женские половые органы.

- •73. Маточные трубы, яичник. Строение, функции, отношение к брюшине. Кровоснабжение и иннервация. Связки матки и яичников.См. 71, 74

- •74. Внутренние женские половые органы. Матка, маточные трубы(строение, топография, связки)

- •75. Промежность, мышцы и фасции. Мочеполовая и тазовая диафрагмы.

- •76. Железы внутренней секреции(общая характеристика). Классификация. Гипофиз эпифиз.

- •77. Поджелудочная железа. Ее эндокринные функции.

- •78.Надпочечники. Топография. Строение функции

- •79. Щитовидная, околощитовидная, вилочковые железы. Строение. Функции.

- •80. Кроветворные органы. Костный мозг. Вилочковая железа. Селезенка. Положение. Строение.

- •81.Сердце. Строение стенок и камер. Проводящая система сердца. Схема. См 82

- •82.Сердце. Топография. Проекция на переднюю стенку клапана и границ сердца.

- •83. Клиническая анатомия сердца. Основные аномалии развития сердца и крупных артерий.

- •84.Кровеносные сосуды сердца.

- •85. Перикард, синусы перикарда.

- •86. Аорта и ее отделы. Ветви дуги аорты.

- •87. Наружная сонная артерия. Топография, ветви

- •88. Внутренняя сонная и позвоночная артерии. Кровоснабжение головного мозга.

- •89. Подключичная и подмышечная артерии. Их топография, ветви, области кровоснабжения.

- •90. Артерии плеча и предплечья. Кровоснабжение плечевого локтевого и лучезапястного суставов.

- •91. Артерии кисти. Поверхностные и глубокие ладонные дуги. См. 90

- •92. Париетальные и висцеральные ветви грудной части нисходящей аорты.

- •93. Париетальные и висцеральные ветви брюшной аорты. Особенности хода. Кровоснабжение органов

- •94. Общая наружная и внутренняя подвздошные артерии. Области их разветвления.

- •95. Бедренная артерия, топография. Ее ветви и области кровоснабжения

- •96. Подколенная артерия. Артериальные анастомозы в области коленного сустава.

- •97. Вены головного мозга. Венозные пазухи твердой мозговой оболочки. Венозные эмиссарии и диплоэтические вены.

- •98. Вены верхних и нижних конечностей.

- •99. Верхняя полая вена. Источники ее формирования. Топография.

- •100. Нижняя полая вена. Основные венозные коллекторы таза и нижних конечностей

- •101. Воротная вена. Положение, топография.

- •102. Венозные анастомозы. Кава-кавальные, порто-кавальные, порто-кава-кавальные

- •103. Кровообращение плода

- •104. Строение лимфатической системы.

- •105. Лимфатический узел как орган. Топография лимфоузлов в организме.

- •106. Что такое регионарные лимфоузлы. Прмеры.

- •107. Лимфососуды и регионарные лимфоузлы нижних конечностей.

- •108. Лимфососуды и регионарные лимфоузлы верхних конечностей

- •109. Лимфососуды и узлы грудной и брюшной полостей. Пути оттока лимфы от стенок и органов.

- •110. Формирование грудного лимфатического простока. Правый лимфатический проток

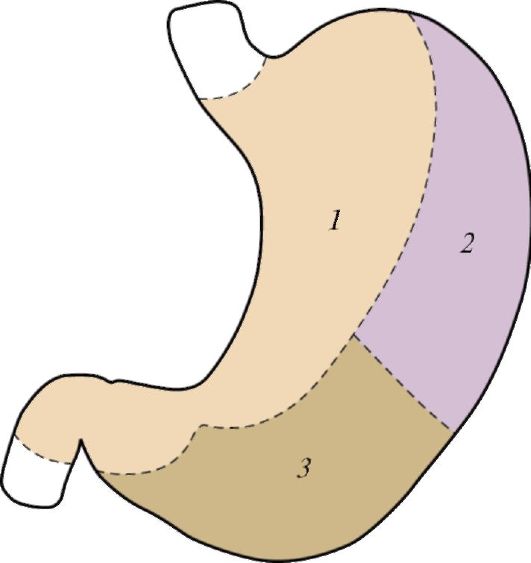

46. Строение желудка. Топография.

Желудок (gaster) служит резервуаром для проглоченной пищи, которая здесь перемешивается и переваривается под влиянием желудочного сока, содержащего пепсин, химозин, липазу, соляную кислоту, слизь. Наряду с химической обработкой пищи желудок выполняет эндокринную функцию (секрецию биологически активных веществ - гистамина, гастрина, серотонина и др.) и функцию всасывания (всасываются сахара, спирт, вода, соли). В слизистой оболочке желудка образуется антианемический фактор, который способствует усвоению поступающего с пищей витамина B12.

Форма желудка человека, напоминающая реторту или грушу, постоянно изменяется в зависимости от количества съеденной пищи, положения тела и т. д. В желудке выделяют входную - кардиальную часть (pars cardiaca), слева от нее желудок расширяется, образуя дно, или свод, который книзу и вправо переходит в тело желудка (corpus ventriculi). Ле- вый (нижний) выпуклый край желудка формирует большую кривизну

(curvatura major), правый вогнутый верхний - малую кривизну (curvatura minor). В верхней левой части малой кривизны расположено кардиальное отверстие (iostium cardiiacum) - место впадения пищевода в желудок. Суженная правая часть желудка называется пилорической (pars pylorica). У нее выделяют широкую часть - привратниковую пещеру (iantrum pylioricum) и более узкую - канал привратника (canialis pylioricus), переходящий в двенадцатиперстную кишку. Границей между привратником и двенадцатиперстной кишкой является круговая борозда - привратник (пилорус), соответствующий отверстию канала привратника. Привратник снабжен кольцевой мышцей - сфинктером.

Желудок имеет две стенки - переднюю (paries anterior), обращенную вперед, несколько вверх и вправо, и заднюю (piaries postierior), обращенную назад, вниз и влево. Обе стенки переходят одна в другую по большой и малой кривизнам. Длина пустого желудка около 18-20 см, расстояние между большой и малой кривизнами равно 7-8 см. Умеренно наполненный желудок имеет длину 24-26 см, наибольшее расстояние между большой и малой кривизнами составляет 10-12 см, а между передней и задней стенками - 8-9 см. Вместимость (объем) желудка взрослого человека варьирует в зависимости от количества принятой пищи и жидкости, от 1,5 до 4 л. Желудок располагается в левом подреберьи (три четверти) и эпигастрии (одна четверть). Кардиальное отверстие находится слева от тела на уровне Х-XI грудных позвонков.

Отверстие привратника расположено на уровне XII грудного - I поясничного позвонков, у правого края позвоночного столба. Кардиаль-

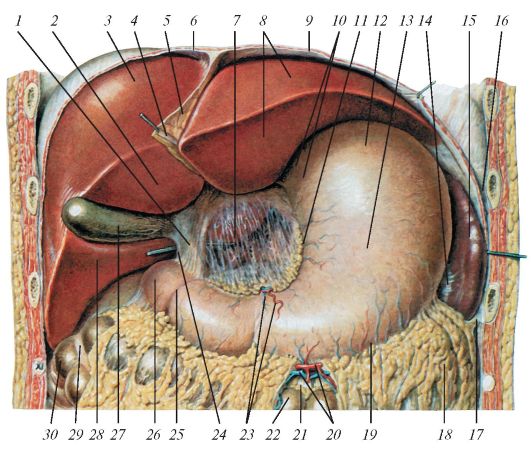

ная часть, дно и тело желудка соприкасаются с диафрагмой, малая кривизна - с висцеральной поверхностью левой доли печени (рис. 19). Непосредственно к передней брюшной стенке прилежит небольшой участок тела желудка треугольной формы. Расположенная позади желудка сальниковая сумка отделяет его от органов, расположенных забрюшинно. Задняя поверхность желудка в области его большой кривизны прилежит к поперечной ободочной кишке и ее брыжейке, дно желудка - к селезенке (рис. 20). Позади тела желудка забрюшинно расположены верхний полюс левой почки и надпочечник, а также поджелудочная железа.

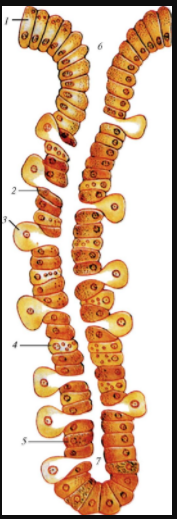

Рис. 19. Поля соприкосновения передней стенки желудка

с соседними органами (схема): 1 - c печенью; 2 - c диафрагмой; 3 - с передней брюшной стенкой

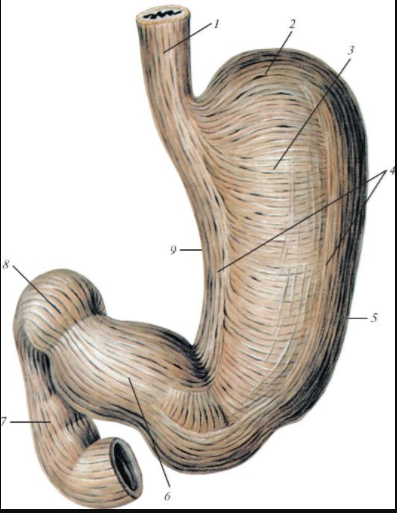

Рис. 20. Топография желудка в брюшной плости: 1 - печеночно-двенадцатиперстная связка; 2 - квадратная доля печени; 3 - правая доля печени, диафрагмальная поверхность; 4 - круглая связка печени; 5 - серповидная связка печени; 6 - венечная связка печени; 7 - печеночно- желудочная связка; 8 - левая доля печени; 9 - диафрагма; 10 - кардиальная часть желудка; 11 - малая кривизна желудка; 12 - дно желудка; 13 - тело желудка; 14 - желудочно-селезеночная связка; 15 - селезенка; 16 - плевра (реберно- диафрагмальное углубление); 17 - диафрагмально-ободочная связка; 18 - большой сальник; 19 - большая кривизна желудка; 20 - желудочно-сальниковые артерия и вена; 21 - брыжейка поперечной ободочной кишки; 22 - поперечная ободочная кишка; 23 - левые желудочные артерия и вена; 24- сальниковое отверстие; 25 - привратник; 26 - верхняя часть двенадцатиперстной кишки; 27 - желчный пузырь; 28 - правая доля печени; 29 - сальниковая лента толстой кишки; 30 - правый изгиб ободочной кишки

от органов, расположенных забрюшинно. Задняя поверхность желудка в области его большой кривизны прилежит к поперечной ободочной кишке и ее брыжейке, дно желудка - к селезенке (рис. 20). Позади тела желудка забрюшинно расположены верхний полюс левой почки и надпочечник, а также поджелудочная железа.

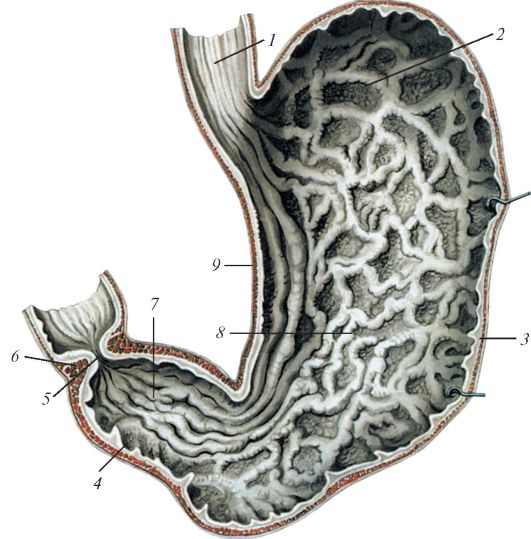

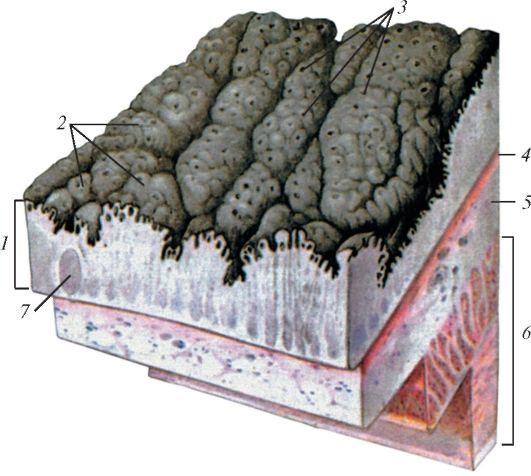

Стенки желудка состоят из четырех слоев. Слизистая оболочка имеет толщину от 0,5 до 2,5 мм. На ее поверхности прослеживаются 4-5 продольных складок, направленных вдоль малой кривизны от входного отверстия к привратнику. В области дна и тела желудка складки имеют поперечную, косую и продольную ориентацию (рис. 21). Складки хорошо видны у живого человека при эндоскопии пустого желудка и расправляются при его наполнении. В области отверстия привратника слизистая оболочка образует круговую складку - заслонку пилоруса, которая при сокращении сфинктера привратника полностью отделяет полость желудка от двенадцатиперстной кишки. На поверхности слизистой оболочки видны желудочные поля - многоугольные отграниченные бороздками участки диаметром 1-6 мм, а также углубления (желудочные ямки) (рис. 22). В каждой ямке открываются лежащие в собственной пластинке слизистой оболочки железы, вырабатывающие желудочный сок. Слизистая оболочка желудка покрыта однослойным цилиндрическим эпителием, который выстилает и ямки. Все поверхностные эпителиоциты желудка имеют одинаковое строение. Это цилиндрические клетки, в базальной части которых залегают овальное ядро и элементы эндоплазматического ретикулума. Над ядром расположен комплекс Гольджи. Слизь, вырабатываемая данными клетками, покрывает поверхность слизистой оболочки, защищая ее от действия соляной кислоты. В собственной пластинке слизистой оболочки расположены железы. Между ними находится рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань, в которой имеются гладкие миоциты, кровеносные, лимфатические сосуды и лимфоидные узелки.

Желудочные железы простые, трубчатые, неразветвленные. Различают три группы желез: собственные, пилорические и кардиальные. У каждой железы различают главную часть (тело и дно), шейку и перешеек, пе- реходящий в желудочную ямку. У человека около 35 млн собственных желез, длина каждой из них около 0,65 мм, диаметр - 30-50 мкм.

Рис. 21. Складки слизистой оболочки желудка (продольный разрез, внутренняя поверхность задней стенки): 1 - пищевод; 2 - дно желудка; 3 - большая кривизна; 4 - привратниковая (пилорическая) часть; 5 - отверстие привратника; 6 - сфинктер привратника; 7 - складки слизистой оболочки; 8 - тело желудка; 9 - малая кривизна

Рис. 22. Строение стенки желудка: 1 - слизистая оболочка; 2 - желудочные поля; 3 - желудочные ямочки; 4 - мышечная пластинка слизистой оболочки; 5 - подслизистая основа; 6 - мышечная оболочка; 7 - одиночный лимфоидный узелок (по В. Баргману)

У собственных желез желудка выделяют четыре типа клеток (рис. 23):

1) главные экзокриноциты, вырабатывающие пепсиноген и химозин;

2) париетальные экзокриноциты (обкладочные клетки), продуцирующие соляную кислоту и антианемический фактор; 3) слизистые (добавочные) мукоциты, вырабатывающие слизистый секрет; 4) желудочно-кишечные эндокриноциты, продуцирующие серотонин, эндорфин, гастрин, гистамин и другие биологически активные вещества. Каждый вид клеток имеет преимущественное место в собственных железах желудка. Париетальные экзокриноциты (обкладочные клетки) определяются преимущественно в перешейке железы, а также в области шейки. Здесь же, в области шейки, имеются мукоциты. Главные экзокриноциты расположены, в основном, в области тела и дна железы. Между ними лежат одиночные париетальные, а также желудочно-кишечные эндокриноциты.

Главные экзокриноциты, имеющие цилиндрическую форму, богаты гранулами белкового секрета, который располагается в апикальной части клетки. На цитоплазматической мембране апикальной части множество коротких микроворсинок. У этих клеток хорошо развит гранулярный ретикулум - фенестрированная эндоплазматическая сеть и имеется множество свободных рибосом. При световой микроскопии апикальная часть клеток зернистая, в базальной части расположено ядро с четко контурирующимся ядрышком, окруженное базофильной субстанцией. Над ядром находится комплекс Гольджи.

Париетальные экзокриноциты (обкладочные клетки) крупнее главных, у них большое округлое или эллипсоидное ядро, множество митохондрий. Эти клетки лежат ближе к базальной мембране, кнаружи от главных экзокриноцитов и мукоцитов. В париетальных экзокриноцитах есть разветвленные внутриклеточные секреторные канальцы, которые продолжаются в межклеточные секреторные канальцы, открывающиеся в просвет железы. В просвете канальцев находится синтезируемый клеткой неактивный комплекс соляной кислоты с белком, который, попадая на слизистую оболочку желудка, распадается на соляную кислоту и белок.

В слизистых (добавочных) клетках ядро расположено в основании, а в апикальной части определяется множество округлых и овальной формы гранул, содержащих слизь. Слизистые клетки, располагающиеся

в шейке железы, имеют меньшие размеры и небольшое число секреторных гранул. В них часто обнаруживаются фигуры митоза. Предполагается, что эти клетки (шеечные мукоциты), менее дифференцированные (недифференцированные эпителиоциты), являются источником восстановления эпителия желудочных ямок и желез.

Желудочно-кишечные эндокриноциты, лежащие в области дна железы, хорошо окрашиваются бихроматами, в их расширенной базальной части накапливается множество гранул. Эндокриноциты не достигают просвета железы, их базальная часть контактирует с кровеносными капиллярами. Эти клетки имеют округлое ядро и хорошо развитые органеллы. Они продуцируют глюкагоноподобное вещество, соматостатин, вазоак- тивный кишечный полипептид и 5-гидрокситриптамин.

Пилорические железы располагаются в области перехода желудка в двенадцатиперстную кишку.

Рис. 23. Строение собственной фундальной железы желудка (по В.Г. Елисееву и др., 1970):

1 - эпителий слизистой оболочки;

2 - главная клетка; 3 - париетальная клетка; 4 - добавочная железистая клетка (мукоцит); 5 - желудочный эндокриноцит; 6 - желудочная

ямочка; 7 - просвет железы

Число пилорических желез достигает 3,5 млн. Они короче, их просвет шире, чем у собственных желез желудка. Они более разветвлены и лишены главных клеток. У них очень мало париетальных (обкладочных) клеток, которые встречаются ближе к двенадцатиперстной кишке. Пи- лорические железы построены из клеток, похожих на мукоциты. Секрет этих желез имеет щелочную реакцию. Пилорические железы содержат большое количество желудочно-кишечных эндокриноцитов.

Кардиальные железы по форме простые, трубчатые. Они имеют разветвленный начальный отдел и короткую шейку и состоят из призматической формы клеток с уплощенным ядром, расположенным у основания. Цитоплазма этих клеток светлая. Секреторные клетки кардиальных желез похожи на клетки пилорических желез. Обновление эпителиального покрова поверхностных эпителиоцитов слизистой желудка происходит в результате деления недифференцированных эпителиоцитов, расположенных в области перешейка и шейки желез. Обновление клеток желез происходит, по-видимому, за счет недифференцированных эпителиоцитов, лежащих на границе перешейка и шейки железы.

Мышечная пластинка слизистой оболочки образована гладкими миоцитами. Внутренний и наружный мышечные слои ориентированы циркулярно, средний - продольно. Сокращение ее гладкомышечных элементов способствует образованию складок слизистой оболочки и выведению секрета из желудочных желез.

Подслизистая основа у желудка выражена хорошо. Она образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью, богатой эластическими волокнами, сосудами (артериальное, венозное сплетения) и нервами (подслизистое сплетение).

Мышечная оболочка сформирована гладкой мышечной тканью, образующей три слоя: наружный - продольный, средний - циркулярный, внутренний - косой (рис. 24). Первые два слоя являются продолжением одноименных слоев мышечной оболочки пищевода. Продольные пучки мышц расположены главным образом вблизи малой и большой кривизны желудка. Отдельные мышечные пучки лучше развиты в области привратника. Циркулярный слой наиболее развит в пилорическом отделе, где образует упомянутый сжиматель привратника (толщиной 3-5 мм), при сокращении которого закрывается выход из желудка. Косые волокна имеются только у желудка. Они перекидываются через кардиальную часть слева от кардиального отверстия и спускаются вниз и вправо в толще передней и задней стенок желудка в направлении большой кривизны. Между мышечными слоями находится межмышечное нервное сплетение.

Рис. 24. Мышечная оболочка желудка, вид снаружи, спереди. Продольный и круговой (циркулярный) мышечные слои: 1 - мышечная оболочка пищевода; 2 - дно желудка; 3 - круговой слой; 4 - продольный слой; 5 - большая кривизна желудка; 6 - привратниковая часть; 7 - нисходящая часть двенадцатиперстной кишки; 8 - привратниковый канал; 9 - малая кривизна желудка

Деятельность мышц желудка у живого человека обусловливает его моторику, поддерживает тонус, почти стабильное давление в просвете желудка и осуществляет перемешивание и опорожнение. Перемешивание в желудке происходит благодаря перистальтике, которая начинается в верхней части, в области кардии, откуда распространяется со скоростью 10-40 см/с по направлению к привратнику; интервал между сокращениями около 20 с. Желудочные железы вырабатывают 2-3 л желудочного сока. В результате перемешивания пищевых масс с желудочным соком образуется химус - жидкая кашица, которая после переваривания удаляется из желудка отдельными порциями. Быстрее всего из желудка выводятся углеводы, несколько медленнее - белки, дольше всего перевариваются жиры (около 4 ч). Жидкая и хорошо переработанная пища эвакуируется быстрее, чем плотная и плохо пережеванная. Моторика желудка регулируется описанными выше гормонами желудочно-кишечного тракта, интра- муральными (внутристеночными) нервными сплетениями. Растяжение стенок желудка вызывает раздражение рецепторов биполярных нейронов, расположенных в подслизистом сплетении, которое передается клеткам межмышечного сплетения. Блуждающие нервы повышают тонус желудка, усиливают его перистальтику и регулируют опорожнение.

Желудок снаружи покрыт серозной оболочкой - брюшиной. Лишь узкие полоски стенки желудка, расположенные на малой и большой кривизне, лишены брюшинного покрова. Здесь к желудку подходят крове- носные сосуды и нервы.

Кровоснабжение желудка. К желудку, к его малой кривизне, подходят левая желудочная артерия (из чревного ствола) и правая желудочная артерия (ветвь собственной печеночной артерии). К большой кривизне желудка направляются правая желудочно-сальниковая артерия (ветвь гастродоуденальной артерии) и левая желудочно-сальниковая артерия. Ко дну желудка идут короткие желудочные артерии (ветви селезеночной артерии). Желудочные и желудочно-сальниковые артерии анастомозируют между собой в области малой и большой кривизны и образуют вокруг желудка артериальное кольцо, от которого к стенкам желудка отходят многочисленные ветви. Венозная кровь от стенок желудка оттекает по одноименным венам, прилежащим к артериям и впадающим в притоки воротной вены.

Лимфатические сосуды от малой кривизны желудка направляются к правым и левым желудочным лимфатическим узлам. От верхних отделов желудка со стороны малой кривизны и от кардиальной части лимфатические сосуды идут к лимфатическим узлам лимфатического кольца

кардии, от большой кривизны и нижних отделов желудка - к правым и левым желудочно-сальниковым узлам, а от пилорической части желудка - к пилорическим узлам (надпилорическим, подпилорическим, за- пилорическим).

В иннервации желудка (образовании желудочного сплетения) участвуют блуждающие (X пара) и симпатические нервы. Передний блуждающий ствол (нерв) разветвляется в передней, а задний - в задней стенке желудка. Симпатические нервы подходят к желудку от чревного сплетения, сопровождая артерии желудка.

Возрастные особенности желудка. У новорожденного желудок имеет веретенообразную форму. У детей дно желудка выражено слабо. Желудок в процессе постнатального развития растет очень быстро. Так, масса внутренних органов увеличивается от периода новорожденности до полового созревания примерно в 12 раз, тело в целом - в 20 раз и более, а желудок - в 24 раза. Поверхность слизистой оболочки желудка у новорожденного составляет в среднем 40-50 см2. Темпы роста слизистой оболочки у детей ускорены. В 4-месячном возрасте площадь слизистой оболочки достигает 138 см2, в три года почти в 6 раз превосходит величину начальной поверхности, в 15 лет - в 12,5 раза. У взрослого человека площадь слизистой оболочки достигает 750 см2. Объем желудка новорожденного составляет 30-35 см3, через две нед - 90 см3, в три года - 576- 680 см3, у взрослого он равен 1200-1600 см3, т.е. почти в 50 раз превосходит первоначальный объем. У новорожденного желудочные ямки развиты слабо, их число достигает 200 000, у взрослого человека их более 4 млн. Желудочные железы у новорожденного также развиты слабо. Плотность их устьев составляет 120-123 на 1 мм2 поверхности слизи- стой оболочки, у взрослого - 260-270 на 1 мм2. Число желудочных же- лез у детей быстро увеличивается. В возрасте двух мес их насчитывается около 1,8 млн, двух лет - 8 млн, 6 лет - 10 млн, 15 лет - 18 млн, а у взрослого человека - около 35 млн. У новорожденного кардия, дно и часть тела желудка находятся в левом подреберье и прикрыты левой долей печени. Большая кривизна желудка прилежит к поперечной ободочной кишке. С относительным уменьшением левой доли печени желудок приближается к передней брюшной стенке и смещается в надчревную область. Входное отверстие желудка у новорожденного расположено на уровне VIII-IX, а отверстие привратника - на уровне XI-XII грудных позвонков. По мере роста и развития ребенка желудок опускается, и к 7 годам его входное отверстие проецируется на уровне между XI и XII грудными позвонками, а выходное - между XII грудным и I поясничным позвонками при вертикальном положении тела. В старческом возрасте желудок еще более опускается.

Мышечная оболочка желудка новорожденного имеет все три слоя, но продольный слой и косые волокна этой оболочки развиты слабо. Мышечная оболочка достигает максимальной толщины к 15-20 годам.

Ретгеноанатомия желудка. Желудок у живого человека является весьма подвижным органом, постоянно изменяющим форму и положение в зависимости от тонуса мышечной оболочки, положения тела и степени наполнения. С учетом пищеварительной и двигательной функций желудка в нем выделяют пищеварительный мешок (saccus digestorius), который объединяет свод и тело желудка, и выводной (эвакуаторный) канал (canalis egestorius), включающий привратниковую часть и привратник желудка.

Анатомической границей между пищеварительным мешком и эвакуаторным каналом является угловая вырезка, на уровне которой находится физиологический сфинктер стенки желудка.

У живого человека выделяют три основные формы и положения желудка, соответствующие трем типам телосложения.

У людей брахиморфного типа телосложения желудок имеет форму рога (конуса), расположен почти поперечно.

Для людей мезоформного типа телосложения характерна форма рыболовного крючка. Тело желудка располагается почти вертикально, за- тем резко изгибается вправо, так что пилорическая часть занимает восходящее положение справа возле позвоночного столба. Между пищеварительным мешком и эвакуаторным каналом образуется открытый кверху острый угол.

У людей долихоморфного типа телосложения желудок имеет форму удлиненного чулка. Нисходящий отдел (saccus digestorius) опускается низко, пилорическая часть, представляющая собой эвакуаторный канал, круто поднимается вверх, располагаясь на срединной линии или несколько в сторону от нее (вправо или влево).

Такие формы желудка, а также многочисленные промежуточные варианты встречаются при вертикальном положении тела человека. При положении лежа на спине или на боку форма желудка изменяется, главным образом в связи с изменением его взаимоотношений с соседними органами. Форма желудка зависит также от возраста и пола: у женщин чаще встречается желудок в форме удлиненного крючка, у стариков и детей - в форме рога. Форма желудка у живого человека меняется и в зависимости от функционального состояния желудка. Так, натощак желудок имеет форму узкого канала с небольшим расширением в области свода и тела. Наполненный желудок растягивается соответственно ко- личеству содержащейся в нем пищи. При рентгенологических исследованиях желудка можно наблюдать рельеф складок слизистой оболочки и перистальтические волны.