ВОПРОС Закон о ценообразовании

В России все еще нет закона о ценообразовании, который бы создавал законодательную базу для реализации основ ценовой политики, отнесенных новой конституцией к ведению РФ. Такие законы действуют во многих странах с развитой рыночной экономикой и уже приняты в некоторых странах ближнего зарубежья.

В документах Правительства РФ о дальнейшем развитии реформ и стабилизации экономики России почти нет упоминания о ценовой политике. Одной из важнейших и острейших проблем отводится явно третьестепенная роль. Отсутствуют правила поведения партнеров при монопольном предложении товаров и услуг. В странах с развитой рыночной экономикой конкурентная среда, основанная на устойчивом товарном предложении, поддерживает относительную стабильность цен, делает невозможным для отдельного производителя или посредника произвольное резкое повышение цен. Строго говоря, в этих странах практически нет свободного ценообразования, а есть конкурентное ценообразование, дополненное государственным регулированием цен на монопольную продукцию и отдельные, социально значимые товары и услуги (в Англии - молоко, в Японии - рис и т.д.)

|

Законодательство о ценах и ценообразовании и основные направления его совершенствования. |

|

В условиях развития рыночной экономики в России наблюдается процесс формирования предпринимательского законодательства, в том числе в области цен и ценообразования. Пока в этом направлении сделаны лишь первые шаги и обозначены примерные контуры будущего развития нормотворческого процесса. Полагаем, что формирование законодательства о ценах и ценообразовании будет происходить прежде всего на федеральном уровне посредством принятия специальных законов в зависимости от специфики применения цен в различных отраслях хозяйствования. В рамках этих актов субъектам Федерации, возможно, будут предоставлены некоторые конкретные полномочия в отношении регулирования и контроля цен. Как показывает анализ отечественного законодательства, процесс нормотворчества в области регулирования цен и ценообразования придерживается именно второго варианта своего развития. Ранее отмечалось, что в области цен и ценообразования отсутствует общий (универсальный) закон. Вместе с тем по некоторым вопросам были приняты специальные законы, например Закон о тарифах, определяющий экономические, организационные и правовые основы государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в России. Он установил органы, осуществляющие государственное регулирование тарифов, их компетенцию, основные принципы государственного регулирования тарифов в данной сфере экономики. В большинстве случаев применение государством регулируемых или установленных цен определяется законами, регулирующими отношения в определенной сфере народного хозяйства. К числу таких нормативных актов можно отнести Федеральный закон о монополиях, Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (в ред. от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ), Федеральный закон о местном самоуправлении и др. Общие положения государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сферах: 1) транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 2) транспортировки газа; 3) оказания услуг по передаче электрической и тепловой энергии; 4) железнодорожной перевозки; 5) оказания услуг транспортными терминалами, портами, аэропортами, общедоступной электрической и почтовой связи закреплены Федеральным законом о монополиях. Кроме материальных норм Закон о монополиях содержит и процессуальные, где оговаривается административный порядок принятия, исполнения и обжалования решений об осуществлении мер государственного регулирования. Руководители субъектов естественных монополий, органы исполнительной власти и местного самоуправления, потребители, общественные организации потребителей, их ассоциации и союзы, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным полностью или частично решений органов регулирования естественных монополий. Причем подача заявления в суд приостанавливает исполнение соответствующего решения (ст. 25 Закона). Деятельность других организаций, занимающих доминирующее положение на рынке, подлежит регулированию посредством механизмов, предусмотренных Законом о защите конкуренции. Закон (ст. 1) определяет организационные и правовые основы: защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности; недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Федерации, местного самоуправления, иными органами, осуществляющими данные функции, органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Банком России. Закон не предусматривает непосредственное государственное регулирование цен. Соответствующий механизм опосредуется через нормы, направленные на пресечение актов злоупотребления доминирующим положением и выраженные в недобросовестной конкуренции. Регулирование производится по факту выявления монопольно высо-ких (низких) цен. 1 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170. Далее - УЖТ.

Законодательство о ценах представлено не только законами. До сих пор существует целый блок цен, регулируемых подзаконными нормативными правовыми актами (в том числе ведомственными). В их числе можно назвать Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (в ред. от 8 апреля 2005 г. № 410)', постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 (в ред. от 12 июля 2005 г. № 424) и др. По мере развития рыночных отношений в России будет постепенно формироваться и антидемпинговое законодательство. Сейчас оно представлено в виде консолидированного Федерального закона о защите конкуренции. Рассмотренная схема развития законодательства о ценах препятствием принятию общего систематизирующего закона, закрепляющего пределы государственного вмешательства в процессы ценообразования. Такой закон позволил бы ликвидировать многие противоречия, а также придать логичность и некую завершенность всей системе государственного регулирования цен. |

4ВопросФормы государственного ценового регулирования

Государственное

регулирование цен обычно осуществляется

с помощью косвенного и прямого

регулирования.

^ К косвенному

регулированию относятся

меры, воздействующие на спрос, предложение,

уровень конкуренции и другие факторы

макроэкономической сбалансированности

и таким образом влияющие на уровень и

динамику цен. К ним можно отнести такие

средства по реформированию экономики

и совершенствованию механизма

хозяйствования, как принятие и

совершенствование антимонопольного

законодательства, стимулирование малого

предпринимательства, обоснованная

налоговая политика, разгосударствление

и приватизация, предоставление дотаций

и субсидий, сокращение бюджетного

дефицита, контроль и регулирование

доходов населения и др.

^ Прямое

регулирование цен осуществляется

в основном тремя способами: путем

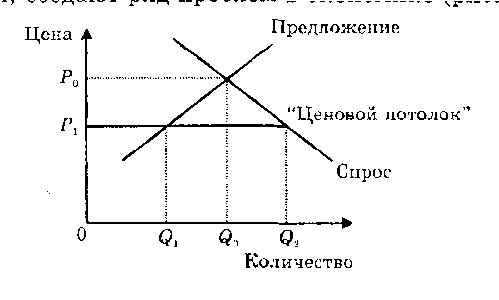

установления "ценового потолка"

(максимальных цен), "ценового пола"

(минимальных цен) и "коридора

цен".

Наибольшее

распространение получила политика

"ценового потолка", которая

используется в монополизированных

отраслях (электроэнергетике, нефтегазовой

промышленности, транспорте, коммунальном

хозяйстве), в кризисных ситуациях (во

время войны, послевоенного периода),

при установлении цен на социально

значимую продукцию (хлеб, молочные

продукты, медикаменты и т.п.).

Выполняя

важную роль, максимальные цены,

устанавливаемые государством ниже

уровня равновесия, создают ряд проблем

в экономике (рис. 3.1).

Рис.

3.1. Политика

"ценового потолка"

Они

формируют так называемый рынок продавца,

диктующего свои условия покупателям,

ведут к образованию дефицита продукции

на рынке (Q2 > Q1)-Размер

потребления на таком рынке оказывается

ниже того уровня, который был бы в

условиях равновесия (Q1 < Q0). В

таких условиях государство

часто вынуждено поддерживать производства,

выпускающие продукцию по низким

ценам путем выделения различных дотаций,

субсидий, что, в конечном счете, ведет

к усилению разбалансированности

экономики, появлению новых проблем.

Практика использования политики

"ценового потолка" в экономике

республики, кроме указанных последствий,

порождала и такие явления, как очереди,

черный рынок, коррупция на государственных

предприятиях.

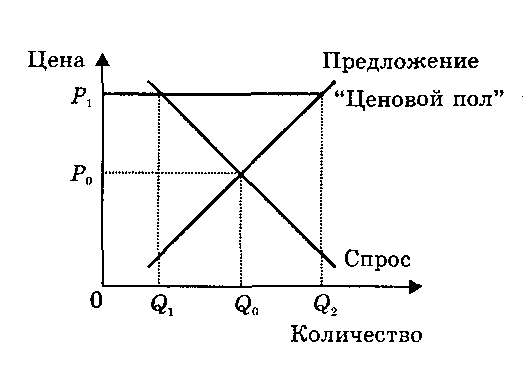

^ Политика

"ценового пола", как

показывает мировой опыт, используется

обычно в интересах мелких фирм с целью

недопущения монополизации рынка и

поддержания определенного уровня

конкуренции. Чаще всего она применяется

на рынке сельскохозяйственной продукции

по отношению к фермерским хозяйствам.

Однако установление минимальных цен

также влечет за собой негативные

последствия. Они заключаются в том, что

в отличие от описанной выше ситуации

формируется рынок покупателя (рис.

3.2).

Рис.

3.1. Политика

"ценового потолка"

Они

формируют так называемый рынок продавца,

диктующего свои условия покупателям,

ведут к образованию дефицита продукции

на рынке (Q2 > Q1)-Размер

потребления на таком рынке оказывается

ниже того уровня, который был бы в

условиях равновесия (Q1 < Q0). В

таких условиях государство

часто вынуждено поддерживать производства,

выпускающие продукцию по низким

ценам путем выделения различных дотаций,

субсидий, что, в конечном счете, ведет

к усилению разбалансированности

экономики, появлению новых проблем.

Практика использования политики

"ценового потолка" в экономике

республики, кроме указанных последствий,

порождала и такие явления, как очереди,

черный рынок, коррупция на государственных

предприятиях.

^ Политика

"ценового пола", как

показывает мировой опыт, используется

обычно в интересах мелких фирм с целью

недопущения монополизации рынка и

поддержания определенного уровня

конкуренции. Чаще всего она применяется

на рынке сельскохозяйственной продукции

по отношению к фермерским хозяйствам.

Однако установление минимальных цен

также влечет за собой негативные

последствия. Они заключаются в том, что

в отличие от описанной выше ситуации

формируется рынок покупателя (рис.

3.2).

Рис.

3.2. Политика

"ценового пола"

На

таком рынке образуются излишки продукции

(Q2 >

Q1), которые государство вынуждено скупать

и каким-то образом, затем ими распоряжаться

(образовывать запасы, реализовывать на

внешнем рынке и т.п.). Уровень потребления

в условиях проведения политики

"ценового пола" тоже оказывается

ниже, чем в условиях равновесного

рынка (Q1 < Q2).

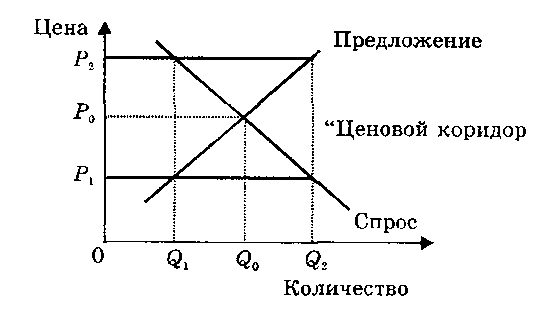

Политика

"коридора цен" заключается

в том, что устанавливаются два предела

цен: верхний и нижний. Цены, таким образом,

одновременно ограничены максимальным

и минимальным уровнями, что не позволяет

им существенно отклоняться от положения

равновесной цены (рис. 3.3).

Рис.

3.2. Политика

"ценового пола"

На

таком рынке образуются излишки продукции

(Q2 >

Q1), которые государство вынуждено скупать

и каким-то образом, затем ими распоряжаться

(образовывать запасы, реализовывать на

внешнем рынке и т.п.). Уровень потребления

в условиях проведения политики

"ценового пола" тоже оказывается

ниже, чем в условиях равновесного

рынка (Q1 < Q2).

Политика

"коридора цен" заключается

в том, что устанавливаются два предела

цен: верхний и нижний. Цены, таким образом,

одновременно ограничены максимальным

и минимальным уровнями, что не позволяет

им существенно отклоняться от положения

равновесной цены (рис. 3.3).

Рис.

3.3.

Политика «ценового коридора»

Такая

система регулирования цен используется,

например, в странах Европейского Союза

(ЕС) на сельскохозяйственную продукцию.

При этом устранение диспропорций между

спросом и предложением достигается

путем маневрирования буферными

запасами. При этом, если предложение

превышает спрос настолько, что цены

реальных сделок на рынке ЕС опускаются

до их допустимого минимального предела,

специальные органы начинают скупать

излишки продукции в буферный запас. И

наоборот, если спрос превышает

предложение настолько, что цены

реальных сделок повышаются до их

допустимого максимального предела,

специальные органы ЕС начинают продавать

продукцию из буферных запасов. Таким

образом, политика "ценового коридора"

позволяет сочетать как прямые, так и в

определенной степени косвенные формы

регулирования цен, устраняет резкие

колебания цен и изменения конъюнктуры

рынка.

Рис.

3.3.

Политика «ценового коридора»

Такая

система регулирования цен используется,

например, в странах Европейского Союза

(ЕС) на сельскохозяйственную продукцию.

При этом устранение диспропорций между

спросом и предложением достигается

путем маневрирования буферными

запасами. При этом, если предложение

превышает спрос настолько, что цены

реальных сделок на рынке ЕС опускаются

до их допустимого минимального предела,

специальные органы начинают скупать

излишки продукции в буферный запас. И

наоборот, если спрос превышает

предложение настолько, что цены

реальных сделок повышаются до их

допустимого максимального предела,

специальные органы ЕС начинают продавать

продукцию из буферных запасов. Таким

образом, политика "ценового коридора"

позволяет сочетать как прямые, так и в

определенной степени косвенные формы

регулирования цен, устраняет резкие

колебания цен и изменения конъюнктуры

рынка.![]()

|

Государственное регулирование в области ценообразования |

|

Государственное регулирование в области ценообразования относится к экономическим формам государственного регулирования предпринимательской деятельности. Вместе с тем в данной сфере регулирования имеют место и некоторые организационные элементы, несмотря на то что государственная ценовая политика направлена на дальнейшую либерализацию ценообразования. Так, в настоящее время сохраняется госу-дарственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий. Ценовой метод является одним из основных методов регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, применение монопольно высоких и монопольно низких цен хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на товарном рынке, квалифицируется антимонопольным законодательством как одна из форм монополистической деятельности со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. В соответствии со ст. 71 Конституции РФ основы ценовой политики отнесены к ведению Российской Федерации. Однако единый закон, посвященный основам ценовой политики, отсутствует до сих пор. Подобные законы приняты во многих странах. В Хозяйственном кодексе Украины, например, ценам и ценообразованию отводится целая гл. 21, где, в частности, говорится, что политика ценообразования, порядок установления и применения цен, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по установлению и регулированию цен, а также по контролю за ценами и ценообразованием определяется законом о ценах и ценообразовании. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Под тарифами на товары и услуги организаций коммунального комплекса Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» понимает ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Цены (тарифы) для потребителей — это ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. При этом расчеты потребителей за услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов осуществляются исходя из суммы, включающей цену (тариф) для потребителей и надбавку к цене (тарифу) для потребителей. Надбавка к цене (тарифу) для потребителей — ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Среди общих принципов регулирования тарифов и надбавок ст. 3 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» называет, в частности, следующие:

В ст. 8 рассматриваемого закона определяются методы регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, которые используются в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Такими методами являются:

В процессе регулирования тарифов могут использоваться различные сочетания названных методов. Период действия тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса не может быть менее одного года и должен соответствовать сроку реализации производственной программы организации коммунального комплекса. Глава 2 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разграничивает полномочия Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок. Так, Правительство РФ утверждает правила регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении ими публичных договоров, заключаемых при подключении к системам коммунальной инфраструктуры. Органы государственной власти субъектов РФ определяют метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и устанавливает тарифы на товары и услуги этих организаций в случае, если потребители, обслуживаемые с использованием систем коммунальной инфраструктуры, находятся в границах нескольких городских округов или нескольких городских, сельских поселений, расположенных на территориях нескольких (одного) муниципальных районов (муниципального района) субъекта РФ, и потребители каждого из этих муниципальных образований потребляют не более 80% товаров и услуг конкретной организации коммунального комплекса. Представительные органы муниципальных образований устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. Органы местного самоуправления определяют метод регулирования тарифов и устанавливают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в случае, если потребители соответствующего муниципального образования потребляют более 80% товаров и услуг этих организаций, а также регулируют тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. Органы местного самоуправления согласовывают производственные программы организаций коммунального комплекса, осуществляют расчет цен (тарифов) для потребителей, утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Названные инвестиционные программы, а также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждают представительные органы муниципальных образований. Досрочный пересмотр тарифов и надбавок может производиться не чаще одного раза в год. Основанием для досрочного пересмотра органом регулирования тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса являются:

Только ст. 15 рассматриваемого закона посвящена особенностям регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения. Согласно ч. 1 ст. 15, регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения — осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ об электроэнергетике, Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и применяемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами субъектов РФ. Часть 7 ст. 15 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» устанавливает, что стоимость электрической и тепловой энергии, а также стоимость услуг по ее передаче, складывающаяся с учетом надбавок, может превышать предельные уровни цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию и на услуги по ее передаче, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. Эта часть ст. 15 закона вступает в силу с 1 июня 2009 г. Соответствующее дополнение внесено и в Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». В целом Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» закрепляет регулирование соответствующих тарифов посредством применения экономических мер. Об этом, в частности, свидетельствуют приведенные выше методы регулирования тарифов. Однако провозглашенный в законе принцип достижения баланса интересов потребителей и организаций коммунального комплекса выглядит весьма декларативным, поскольку закон в большей части направлен на обеспечение финансовых интересов этих организаций. Например, реализация производственной программы организации коммунального комплекса должна обеспечиваться за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) данной организации. Инвестиционные программы также во многом зависят от уровня тарифов и надбавок. Такая явная однобокость представляется не вполне оправданной, тем более что речь идет о заведомо убыточной для экономики сфере, которая и в условиях рынка с неизбежностью будет требовать определенных дотаций. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. от 21 июля 2005 г.)1 регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию относится к полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Что касается государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, то в настоящее время сохраняются определенные директивные меры при их установлении. Так, согласно п. 5 Положения об основах государственного регулирования тарифов на железнодорожном транспорте, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2004 г. № 7872, государственное регулирование тарифов осуществляется путем утверждения и введения в действие тарифов или их предельного уровня, а также контроля за правильностью их применения. Одним из принципов государственного регулирования тарифов на железнодорожном транспорте является возмещение экономически обоснованных затрат субъектов естественных монополий (а не их финансовых потребностей, как в случае с организациями коммунального комплекса). Вместе с тем такой принцип, как соответствие системы построения тарифов рыночным условиям хозяйствования предполагает переход по мере развития рыночных отношений и конкуренции от тарифов, регулируемых государством, к тарифам, определяемым на договорной основе, т.е. к свободным ценам. А такая перспектива в той или иной мере находит свое отражение в законодательстве, определяющем регулирование и других сфер деятельности субъектов естественных монополий. Применение свободных цен находится под контролем со стороны государства. Речь, в первую очередь, идет об антимонопольном контроле за хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на товарном рынке. Налоговые органы осуществляют контроль за применением свободных цен в целях налогообложения. При этом, пока не доказано обратное, предполагается, что цена товаров, работ или услуг, ука-занная сторонами сделки, соответствует уровню рыночных цен. Согласно ст. 40 НК РФ налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в следующих случаях:

Если ФАС и налоговые органы осуществляют контроль за применением свободных цен, то ФСТ контролирует применение регулируемых цен. Кроме того, ФСТ является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством РФ, за исключением регулирования цен и тарифов, относящегося к полномочиям других федеральных органов исполнительной власти. ФСТ также является федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий, осуществляющим функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий. Согласно Положению о Федеральной службе по тарифам, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 332, ФСТ устанавливает, например, цены на продукцию оборонного назначения, цены на продукцию ядерно-топливного цикла, минимальные цены на этиловый спирт из пищевого сырья. Руководство деятельностью ФСТ осуществляет Правительство РФ. Завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, и тому подобного), завышение или занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет, согласно ст. 14.6 КоАП РФ, административную ответственность юридических лиц, должностных лиц и граждан. |

Цены, регулируемые государством

Правовые основы государственного регулирования цен составляют: Федеральный закон от 10 марта 1995 г. "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", "Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221", "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", а также Постановления правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. №239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", утвердившего три перечня государственно-регулируемых цен на продукцию:

1. Перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти;

2. Перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.