- •Глава 8 основы реаниматологии Реаниматология: основные понятия

- •Основные параметры жизненно важных функций

- •Оценка на догоспитальном этапе

- •Оценка на специализированном этапе

- •Классификация, патогенез

- •Гиповолемический шок

- •Кардиогенный шок

- •Септический шок

- •Анафилактический шок

- •Нарушение микроциркуляции

- •Шоковые органы

- •Клиническая картина

- •Степени тяжести шока

- •Общие принципы лечения

- •Терминальные состояния

- •Предагональное состояние

- •Клиническая смерть

- •Биологическая смерть

- •Достоверные признаки биологической смерти

- •Констатация биологической смерти

- •Смерть мозга

- •Реанимационные мероприятия

- •Диагностика клинической смерти

- •Базовая сердечно-лёгочная реанимация

- •Основы специализированной сердечно-лёгочной реанимации

- •Прогноз реанимационных мероприятий и постреанимационная болезнь

- •Юридические и моральные аспекты

Терминальные состояния

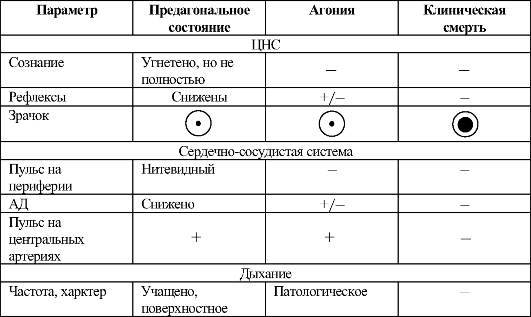

Основные этапы умирания организма - последовательно сменяющие друг друга терминальные состояния: предагональное состояние, агония, клиническая и биологическая смерть. Основные параметры этих состояний представлены в табл. 8-1.

Предагональное состояние

Предагональное состояние - этап умирания организма, при котором происходят резкое снижение АД; сначала тахикардия и тахипноэ, затем брадикардия и брадипноэ; прогрессирующее угнетение сознания, электрической активности мозга и рефлексов; нарастание глубины кислородного голодания всех органов и тканей. С предагональным состоянием может быть отождествлена IV стадия шока.

Таблица 8-1. Характеристика терминальных состояний

Агония

Агония - предшествующий смерти этап умирания, последняя вспышка жизнедеятельности. В период агонии функции высших отделов головного мозга выключены, регуляцию физиологических процессов осуществляют бульбарные центры и носят примитивный, неупорядоченный характер. Активизация стволовых образований приводит к некоторому увеличению АД и усилению дыхания, которое обычно имеет патологический характер (дыхание Куссмауля, Биота, Чейна-Стокса). Переход предагонального состояния в агональное, таким образом, обусловлен прежде всего прогрессирующим угнетением ЦНС. Агональная вспышка жизнедеятельности весьма кратковременна и заканчивается полным угнетением всех жизненных функций - клинической смертью.

Клиническая смерть

Клиническая смерть - обратимый этап умирания, «своеобразное переходное состояние, которое ещё не является смертью, но уже не может быть названо жизнью» (В.А. Неговский, 1986). Основное отличие клинической смерти от предшествующих ей состояний - отсутствие кровообращения и дыхания, что делает невозможными окислительно-восстановительные процессы в клетках и приводит к их гибели и смерти организма в целом. Но смерть не наступает непосредственно в момент остановки сердца. Обменные процессы угасают постепенно. Наиболее чувствительны к гипоксии клетки коры головного мозга, поэтому продолжительность клинической смерти зависит от времени, которое переживает кора головного мозга в отсутствие дыхания и кровообращения. При её продолжительности 5-6 мин повреждения большей части клеток коры головного мозга ещё обратимы, что делает возможным полноценное оживление организма. Это связано с высокой пластичностью клеток ЦНС, функции погибших клеток берут на себя другие, сохранившие жизнедеятельность.

На длительность клинической смерти влияют:

• характер предшествующего умирания (чем внезапнее и быстрее наступает клиническая смерть, тем большей по времени она может быть);

• температура окружающей среды (при гипотермии снижена интенсивность всех видов обмена и продолжительность клинической смерти возрастает).

Биологическая смерть

Биологическая смерть наступает вслед за клинической и представляет собой необратимое состояние, когда оживление организма, как целого, уже невозможно. Это некротический процесс во всех тканях, начиная с нейронов коры головного мозга, некроз которых происходит в течение 1 ч после прекращения кровообращения, а затем в течение 2 ч происходит гибель клеток всех внутренних органов (некроз кожи наступает лишь через несколько часов, а иногда и суток).