10936

.pdfхарактеристиками внешней оболочки здания. Например, северную сторону здания рекомендуется по возможности частично погружать в грунт для создания устойчивой температуры почвы и защиты от зимних ветров.

Архитектурная концепция биоклиматики призвана обеспечить необходимые комфортные условия для нахождения в здании. Таким образом, комплекс проектных решений учитывает климат региона строительства, географические и природные особенности местности. К климатическим характеристикам места строительства относят среднемесячные значения следующих величин: температуры воздуха, относительной влажности воздуха, ветрового давления, солнечного излучения и продолжительность инсоляции [6]. Для создания комфортного микроклимата многофункционального комплекса важно помнить об особенностях высотного здания – изменяющихся по высоте внешних нагрузках и ветровых воздействиях.

Современные тенденции организации структуры высотных зданий включают в себя использование атриумных пространств и развитие пространства по вертикали здания. Атриумы благоприятно влияют на внешний облик здания, интегрируя строительный объект в естественную среду. Организация внутреннего пространства в вертикальном направлении включает в себя связь между различными функциональными зонами здания, что образует качественно иной принцип построения пространства.

Принципы, которые были заложены в архитектурной бионике, перерабатываются современными архитекторами [3]. Идеи и принципы "биоклиматического дизайна" включают в себя:

1)Принцип сохранения энергии.

Включает в себя тепловую защиту зданий с целью уменьшения теплопроводных свойств ограждающих конструкций и проёмов здания, использование пассивных методов охлаждения здания, работающих без изнашиваемых механических частей и без дополнительного электропитания;

2) Принцип эффективного потребления солнечной энергии. Заключается в правильном формообразовании и ориентации здания,

рациональных объёмно-планировочных решениях помещений; целесообразном использовании солнечной энергии в качестве тепловой энергии и освещения.

3)Принцип социальной ориентированности здания.

Проекты биоклиматической архитектуры обладают инновационной градостроительной концепцией.

4)Принцип экологической ориентированности здания.

Экология и архитектура органично взаимосвязаны на всех уровнях, начиная от архитектурной концепции и заканчивая экономическим

390

прогнозированием эффективности примененных решений, что способствует улучшению антропогенной среды городов.

5)Принцип целостности.

Подразумевает комплексную работу, учитывающую многовариантный подход к проектированию.

Высотное строительство в направлении биоклиматики является наиболее перспективной областью развития архитектуры. Для биоклиматической архитектуры важным является переход на естественные способы обеспечения комфортных параметров внутреннего климата. Такой подход способен уменьшить энергозависимость здания, а также увеличить экологичность высотных объектов, тем самым приблизив высотные здания к уровню природных экосистем. Экодизайнеры и архитекторы выдвигают на передний план экологические тенденции в высотном строительстве, образовывая связь здания с природой, а также формируя комфорт для человека. Синтез архитектуры и природы способен открыть новые возможности для жизни и работы людей в XXI веке.

Литература

1.Строительные концепции зданий в области теплоснабжения и

климатизации. [Электронный ресурс] // www.alfar.ru URL: http://www.alfar.ru/smart/2/169/

"Зеленый стиль" Кена Янга [Электронный ресурс] // www. archi.ru

URL: https://archi.ru/press/world/25523/zelenyi-

3.Принципы биоклиматической архитектуры. [Электронный ресурс]

//www.art-grea.ru URL: https://art-grea.ru/printsipy-bioklimaticheskoj- arhitektury.html

4.Архитектура как ландшафт»: Лэнд Арт, зеленая биоклиматическая архитектура, эстетика биотека. [Электронный ресурс] // www.cyberpedia.su URL: https://cyberpedia.su/5xbf31.html

5.Луис Де Гарридо Биоклиматическая Архитектура [Электронный

ресурс] |

// |

www. |

luisdegarrido.com |

URL: |

http://luisdegarrido.com/ru/исследование/биоклиматическая-

архитектура/ 6. ГОСТ Р 55912-2013 Климатология строительная.

Номенклатура показателей наружного воздуха.

391

Д.А. Балонкина, Т.С. Рыжова

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МОНАСТЫРСКИХ САДОВ В ПРОЕКТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ

В российской архитектурной практике последних лет реализуется большое количество восстановительно-реконструктивных работ православных монастырских комплексов. И эти работы касаются не только и не столько воссоздания архитектурных объектов, сколько благоустройства и адаптации их территорий к современным требованиям эксплуатации. Большинство воссоздаваемых и реконструируемых монастырских садов изобилует использованием планировочных приёмов и посадочного ассортимента, не соответствующего канонам оформления территории православной обители (альпийские горки, японские сады и т.п.).

Монастырские сады как элементы планировочной структуры христианских обителей были привнесены на Русь из Византии, они распространились вместе со строительством монастырей и стали их важнейшей неотъемлемой частью. В отличие от светских садов, монастырские сформировались более сдержанными в использовании декоративных элементов. Нужно помнить, что российские монастырские сады не обладали пышной помпезностью, а сочетали в себе уютную скромность, полезные утилитарные и сакральные качества. Для них характерно минимальное использование декоративных элементов, гармония рукотворных элементов в естественном природном окружении.

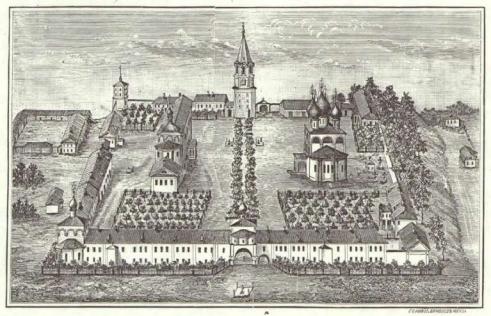

О существовании на Руси садов внутри монастырских стен можно судить по их первым изображениям на иконах, однако следует принять во внимание, что изображения монастырей на иконах появились относительно поздно – не ранее XV в., где сад представлялся символом Рая, символом Богоматери и т.д., и представлялся зачастую весьма условно. На иконах видно, что в монастырских садах выращивались плодовые деревья и кустарники, овощи, лекарственные травы и цветы. Позже появились многочисленные литографические изображения российских православных монастырей.

Чтобы говорить об ассортименте растений, использованных в монастырских садах прежних веков, кроме графических источников реставраторами тщательно изучаются литературные источники: исторические справки, описания и даже художественные произведения. Так, И.С. Шмелев в своей книге 1937 года «Пути небесные», в главе про

392

инженера Виктора Вейденгаммера (1843–1916 гг.) описал цветы монастырских угодий так: «Здесь особые цветы, «церковные»: астры, георгины, бархатцы, бессмертники… вон, за канавкой спаржи. И душистый горошек…» [1].

Рис.1. Флорищева Пустынь. Ил из книги В.Т. Георгиевского «Флорищева Пустынь:

Историко-археологическое описание с рисунками», Вязники, 1896 г.

В историческом описании Свято-Троицкой Сергиевой Лавры А.В. Горского 1910 г., например, приведено такое описание: «…1784 г. В Пафнутьевском саду были высажены: 406 яблонь, 192 груши, 388 вишен, слив и чернослива. К середине XVIII в. обе части сада объединили в одно хозяйство. К концу столетия впервые встречается название этого хозяйства - Пафнутьев сад. Помимо непременных яблонь и красной смородины, в саду выращивали и другие культуры, необходимые для братской трапезы и больницы. В садовой оранжерее выращивали землянику, виноградную лозу, множество разнообразных цветов, а также персики, сливы, абрикосы и лимоны. Во второй половине XIX в. Пафнутьев сад превратили в тенистый парк, цветники и грядки оставили лишь перед Луковой башней, возле которой в 14 веке был луковый огород» [1].

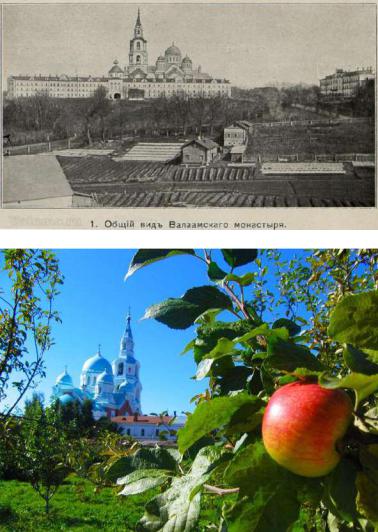

Православная символика издавна используется и в мощении, и в убранстве ансамблей. Для проекта цветника на Соборной площади был выбран православный символ лилии – знак любящей Бога души, невинности и чистоты. Данный символ обычно размещали на входе перед церковью, поэтому мы ввели такой мотив в цветник на Соборной площади - главной на территории. Цветовое решение для данного места выбрано в краснобелой гамме, что гармонизует с окружающими сооружениями –Успенским собором и Надкладезной часовней.

393

Рис. 2. Фото Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

В конце XVIII века в русских монастырских садах начали высаживать садовые розы. К концу XIX - началу XX вв. многие монастыри России представляли собой города-сады с широкими аллеями, рощами, видовыми площадками, крупными цветниками и даже набережными. Истинным символом Богородицы в русском православном саду всегда была белая лилия (по-церковному - крин.). Высаженная у водного источника (криницы), она составляла главный элемент цветочной композиции. [4]. «Создавать цветники нужно с любовью - ведь, по образному выражению Святого праведного Иоанна Кронштадского, цветы - это остатки рая на земле».

Висячие лианы, вьющиеся растения в монастырских садах СевероВосточной Руси были большой редкостью, но широко использовались на Юге (монастыри Новоафонский, Хилендарский), там, где позволял климат, высаживали виноград - библейский символ священного дерева. Из обильно цветущих пород использовались рябины, орешник, черемуха. Местные породы (вяз, дуб, липы, березы) всегда были формообразующими для рукотворных ландшафтов в храмах. Георгины в монастырском саду считали самыми духовными цветами, чистыми, бесстрастными, их называли земными звездами и сравнивали с церковным вином [2].

394

С продвижением монастырей на Север возник тип рукотворного православного яблоневого сада. Валаамские сады - одни из самых старых на Северо-Западе России. До настоящего времени на острове сохранились все три сада – Верхний, Средний и Нижний. Некоторым деревьям по 130-160 лет, и это поразительно, поскольку северный Валаамский климат далеко не самый благоприятный для растений. Но благодаря усилиям монахов в этих северных монастырских садах были созданы условия для выживания плодовых деревьев, выведены особые сорта, способные расти и плодоносить в этих непростых и суровых условиях [3].

Рис. 3. Фото Валаамского монастыря в конце XIX века.

Рис. 4. Фото Валаамского монастыря в наши дни.

Ансамбли многих монастырей являются объектами культурного наследия различного уровня, в том числе и объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО, поэтому воссоздание (реставрация) их облика требует соответствия критерию аутентичности, т.е. подлинности – и в общем, и в

395

деталях. Именно поэтому так важно сохранять сложившуюся планировочную композицию, уникальный архитектурный образ православной обители, эстетическую значимость и неповторимые особенности монастырских садов.

Литература

1.Регель. А. Э. Изящное садоводство и художественные сады. Историко-дидактический очерк. — СПб: Изд. Г. Б. Винклер, 1896. — 448 с.

2.Соколова Т. А., Бочкова И. Ю., Цветочное оформление: Учебник. М.: Академия, 2003 г. 108 с.

3.Трудами братии: "Райские плоды Валаамского монастыря" [Электронный ресурс] // URL: https://valaam.ru/publishing/88910/

4.Ландшафт территорий христианских храмов и монастырские сады - дизайнерский продукт или проекция православной ментальности? [Электронный ресурс] // URL: http://www.rusbotanik.ru/articles/landshaft- territorij-hristianskih-hramov-i

А.С. Семенова, Е.Ю. Агеева

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА НА УЛ. БОЛЬШОЙ ПОКРОВСКОЙ

ВНИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Всамом центре Нижнего Новгорода на ул. Большая Покровская находится одно из самых красивых зданий города – здание Государственного Банка. Оно является одним из лучших образцов русского модерна, так называемого неорусского стиля. Здание построено в честь 300летия царствования династии Романовых, которое отмечалось в 1913 году.

Вконкурсе, где участвовали многие выдающиеся архитекторы того времени, первую премию получил академик архитектуры В. А. Покровский. Практически за каждой деталью можно обнаружить отсылку к образам древнерусской архитектуры. Официальная символика, в изобилии украшающая фасады здания, – гербы Российской империи, рода Романовых

иНижегородской губернии, – вариациями в исполнении и повторяемостью превратилась в декоративный мотив и только усилила впечатление сказочного облика этого сооружения [1].

396

Фасад здания с трех сторон облицован белым уральским гранитом. На фасаде здания можно увидеть масштабный барельеф в виде имперского двуглавого орла [2], а прямо над ним на шпиле располагается герб СССР

(рис.1). Образ здания содержит и крепостную тему (вход, акцентированный двумя полубашнями), и ратушную (венчающая башенка), и палатную (боковая часть) [7]. Чтобы высокое здание банка просматривалось с некоторого отдаления, В. А. Покровский создал перед ним своеобразную просмотровую зону, отодвинув его от красной линии улицы более чем на 7 м. При этом архитектор использовал освободившееся место для выноса вперед одномаршевого массивного крыльца и звонницы, между которыми образовался зеленый партер с посадками, что ещё более обогатило художественный образ этого величественного здания [3].

Главный вход в здание представляет собой вынесенное шатровое крыльцо, выполненное в древнерусском стиле. На крыше крыльца располагается нижегородский олень. Особую роль здесь играет декоративное убранство: орнаментальный и сюжетный резной камень, финифть чешуйчатого лемеха шатра над главным входом, художественная ковка решеток, дверных ручек и жуковин, крюков-подвесок, просечка прапоров, гребней, подзоров по древнерусским образцам. Например, обрамления окон, гребни и подзоры повторяют формы московской архитектуры XVII в., сюжет герба заимствован с изображений древних государственных печатей [3].

Рис.1. Главный фасад |

Рис.2. Вид с пересечения |

Государственного Банка. |

ул. Б. Покровская и ул. Грузинская. |

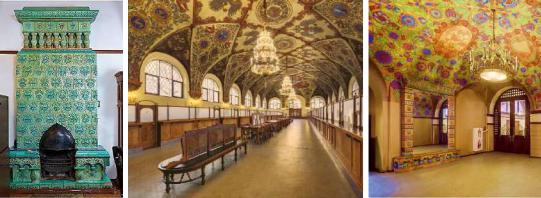

Яркие краски узоров плотно покрывают стены и своды внутри здания. Известный русский художник Иван Билибин подготовил эскизы для двух залов здания. Все остальные росписи исполнены по эскизам братьев Георгия и Николая Пашковых. За образец было взято убранство царских и боярских палат, что связано не столько с датой начала царствования

397

Романовых, сколько с общим замыслом архитектора и интересом к национальной культуре [1].

В вестибюле первого этажа изображен орнамент, оплетающий гербы торговых городов, с которыми Нижний Новгород торговал ещё со времен Макарьевской ярмарки, среди них есть и герб Нижнего Новгорода. Затейливые узоры растительного орнамента, двуглавые орлы, гербы городов, круг синего неба с солнцем и звездами, изображения четырех стихий – все эти мотивы художники почерпнули из XVII века, который Билибин назвал «очаровательным сказочным временем в отношении художественного творчества».

Направо деревянные двери, обрамленные резными панелями, ведут в залы мелкого кредита и сберегательной кассы. Здесь даже прорези вентиляционных решеток образуют силуэт сказочной птицы сирина. На второй этаж ведет парадная мраморная лестница, украшенная многоцветными майоликовыми изразцами [1]. Освещают её четыре бронзовых фонаря, стилизованные под светильники XVII века. Здесь игра света и тени создает впечатление готического стиля.

Росписи в здании посвящены нескольким темам: богатству русской земли, подвигу Нижегородского ополчения Минина и Пожарского, трехсотлетию царствования династии Романовых.

Рис.3. Вестибюль первого этажа. |

Рис.4. Парадная лестница. |

Своды второго этажа расписаны необычно, в вестибюле изображены времена года и знаки зодиака. Роспись аванзала посвящена богатству недр России. Здесь можно увидеть аллегорические изображения четырех металлов: золота, серебра, платины и меди. Именно из этих металлов в разное время чеканили монеты. В этом зале можно заметить авторскую подпись художника Георгия Пашкова [1].

Вприемной директора банка со времен открытия сохранился живописный камин, украшенный многоцветными изразцами (рис. 5). Потолок и своды здесь также расписаны фресками [6].

Вожидальне изображен Ипатьевский монастырь, где будущий первый царь из династии Романовых, Михаил Федорович, скрывался в

398

смутное время и откуда он был приглашен венчаться на царство. Там также находятся изображения городов, сыгравших важную роль в событиях смутного времени, а именно Москвы, Нижнего Новгорода, Костромы.

При входе в главный зал располагается уникальное старинное зеркало (рис.7). Незаметный глазу двуглавый орел изображен даже в уголке зеркального обрамления [4]. Его зеркальное полотно и цветная майолика сохранились с 1913 года в первозданном виде. Обрамление разноцветной майоликой зеркал, камина в приемной директора и парадной лестницы — заслуга фирмы «Гельдвейн и Ваулин».

Освещение в помещениях банка приглушенное, что порой придает особую атмосферу таинственности. Эффект внезапного перехода из полутемного аванзала в залитое светом огромное помещение создает особое впечатление. Операционный зал площадью около 800 кв. м на высоте 13 м был перекрыт сложной сетчатой железобетонной конструкцией подвесного потолка без единой колонны, роспись которого по эскизам известного русского художника И. Я. Билибина выполнили подрядчики-иконописцы москвичи П. П. и Н. П. Пашковы [3]. На потолке операционного зала можно увидеть двуглавых орлов (символ Российской империи), грифонов, которые присутствуют на гербе Романовых, гербы российский торговых городов. Орёл, например, встречается в трех разных вариациях [2]. Росписи разбиты на повторяющиеся сегменты, задавая тем самым определенный ритм и создавая ощущение торжественности [4].

Операционный зал украшает несколько больших изящных люстр (рис. 6). Выполненные под заказ из латуни «под золото», они украшены узорами и гербами. Вес тех люстр, которые висят в операционном зале, составляет около 500 кг. Покровскому даже пришлось подписать специальный документ, где он гарантировал, что они не упадут на посетителей [2].

Рис. 5 Камин |

Рис. 6 Главный операционный |

Рис. 7 Старинное зеркало |

в приемной директора |

зал Государственного Банка |

на втором этаже здания |

399