10912

.pdf

Тогда: |

P 2 |

- P |

2 = C × (x ×V 2 |

+ |

(L - x)×V 2 ) |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

1 |

3 |

|

|

|

n |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

8) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если известно V2, например, при измерении давления газа в конце га- |

|||||||||||||||||||||||

зопровода, то возможно определить давление Р3: |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

L |

|

|

16 |

|

T |

|

P |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

P = P × 1- λ × |

|

× |

× ρ × |

m |

× |

n |

×V 2 × K , Па |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

3 |

1 |

|

|

Di |

5 |

π |

2 |

|

n T |

|

P |

2 |

|

|

2 m |

|

|

(9) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Также можно найти V2, если известно давление Р3. |

|

|

|

||||||||||||||||||||

Из выражения (8) можно определить положение утечки «х»: |

|

||||||||||||||||||||||

P 2 |

- P 2 |

= C × (x ×V |

2 + (L - x )×V 2 )= C × x ×V |

2 |

|

+ C × L ×V |

2 |

- C × x ×V |

2 |

||||||||||||||

1 |

3 |

|

|

|

n |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

2 |

|

2 10) |

|

= x × (C ×Vn2 - C ×V22 )+ C × L ×V22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

x = |

(P |

2 |

- P 2 )- C × L ×V |

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

C × (Vn2 - V22 ) |

|

|

|

|

|

|

|

11) |

|||||||

Количество истекшего газа находится следующим образом:

Vleck = Vn - V2

12)

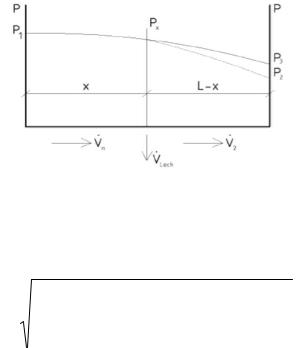

Во втором случае, для компенсации потери газа, на величину V2 по- дается дополнительное количество газа Vn. При этом, начальное давление Р1 останется постоянным (рисунок 3).

Рисунок 3 – Возникновение утечки по длине газопровода в пункте «х», без изме- нения начального давления Р1, но при подаче дополнительного количества газа V2

Также разделим на участки от Р1 до Рх и от Рх до Р3 и получим:

|

|

|

|

P2 - P2 = C × L ×V 2 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

1 |

x |

2 |

|

|

|

13) |

|

|

|

|

|

= C × (L - x)×V 2 |

|

|

|

||

|

|

|

P2 |

- P2 |

|

|

|

|

||

|

|

|

x |

3 |

|

n |

|

|

|

14) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Просуммировав выражения, получим следующее: |

|

|

|

|||||||

P2 |

- P2 |

= C × x ×V 2 |

+ C × L ×V 2 |

- C × x ×V 2 |

= C × x × (V |

2 |

-V |

2 )+ C × L ×V |

|

|

1 |

3 |

2 |

|

n |

n |

|

2 |

|

n |

15) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

391 |

|

|

|

|

|

x = |

P2 |

× P2 - C × L ×V 2 |

= |

P2 |

× P2 - P2 |

× P2 |

= |

|

P2 |

|

- P2 |

|

|

||||||||||||||||||||

1 |

3 |

|

|

|

n |

|

1 |

3 |

|

1 |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C × (V |

|

-V |

2 ) |

16) |

|||||||||||||||

|

C × (V 2 |

-V 2 ) |

|

|

|

|

C × (V 2 -V |

2 ) |

|

2 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

2 |

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

n |

|

|||||

Если же известно Р3, то можно выразить V2: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

P |

2 |

|

1 |

|

|

Di5 |

π2 |

|

T |

P2 |

1 |

|

|

1 |

|

|

|

||||||||||||

|

V2 |

= 1- |

3 |

|

× |

|

|

× |

|

|

|

× |

|

× |

|

n |

× |

|

1 |

× |

|

|

× |

|

|

|

|

|

(17) |

||||

|

P |

|

λ |

|

|

|

16 |

|

|

|

|

ρ |

|

|

K |

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L |

T P |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

n |

|

n |

|

|

|

m |

|

|

|||||

Количество истекшего газа, следующее: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Vleck |

=V2 −Vn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

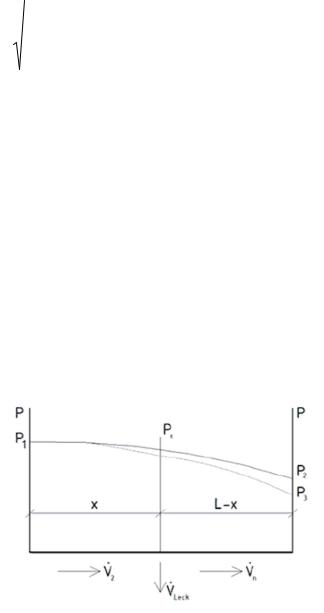

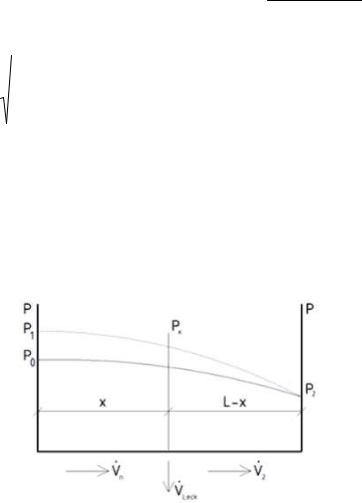

В третьем случае для того, чтобы сохранить конечное давление Р2, начальное давление Р1 меняется. Количество подводимого газа не увели- чивается, в начальном участке газопровода наблюдается пропускная спо- собность Vn. Начальное давление меняется на Р0.

Рисунок 4 – Возникновение утечки по длине газопровода в пункте «х», при ста- бильном конечном давлении Р2 и без увеличения подачи газа V2

Разделив на участки от Р0 до Рх и от Рх до Р2 получим:

|

|

|

|

P 2 |

- P 2 = C × x ×V 2 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

0 |

|

|

x |

|

n |

|

|

|

|

|

19) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P 2 - P 2 |

= C × (L - x )×V 2 |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

x |

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

20) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Просуммируем оба выражения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

P2 |

- P2 = C × (x ×V |

2 + L ×V |

|

2 - x ×V |

2 )= C × x ×V |

2 |

+ C × L ×V |

2 |

- C × x ×V |

||||||

0 |

2 |

|

n |

|

2 |

|

2 |

|

|

n |

|

|

2 |

|

|

= x × (C ×V 2 |

- C ×V |

2 ) |

+ C × L ×V 2 |

|

|

|

|

|

|

|

21) |

||||

|

n |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x × (C ×V |

2 - C ×V |

2 )= P 2 |

- P 2 |

- C × L ×V |

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

n |

|

|

2 |

0 |

2 |

|

|

|

2 |

|

|

22)

В случае, если Р0 известно, выразим V2: 392

При всех своих достоинствах гидроузлов, таких как: использование возобновляемых водных ресурсов, относительно дешёвая выработка элек- троэнергии, быстрый запуск гидроагрегатов после открытия затворов для подачи ресурсов и нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу в сравнении с ТЭЦ, или же в реки, предотвращая её дальнейшее загрязнение. Примером может служить Китай, который задыхается от смога вырабо- танного огромным количеством ТЭЦ.

У гидроузлов, конечно же, есть и свои недостатки: затопление при- легающих земель, в том числе и плодородных, что приводит к изменению климата на территории строительства и прилегающих землях, изменение популяции рыб, с более ценных, на менее ценные. Так же в горных- сейсмически опасных районах при землетрясении, обрушение плотины по- влечёт за собой колоссальные потоки воды, как и при любом другом об- рушении плотины.

На данный момент, водохранилищами занято 0,26% всей территории России, и при этом гидроэлектростанции вводят в оборот 15-20% всей электроэнергии страны. Что в будущем может хорошо сказаться на полном переходе на возобновляемые источники энергии.

Входе теоретического исследования было выявлено, что гидроэлек- тростанции являются самым надёжным возобновляемым источником энер- гии, но в экологическом плане требует доработок. Таких как: очистка наносов на дне водохранилищ, строительство рыбных хозяйств для защи- ты от вымирания нерестов, дополнительные зоны при ГЭС для очистки воды попадающей в нижний бьеф, уменьшение напора на каждой ГЭС при строительстве каскада для уменьшения зеркала водохранилища, что в свою очередь уменьшает испарения и изменение климата на прилегающих тер- риториях.

Для строительства ГЭС можно использовать территории, которые не являются сельскохозяйственно пригодными, такие как тундра и лесотунд- ра, северная тайга и многие горные области.

Вцелом требуется решение насущных экологических проблем гид- роузлов, что бы в будущем использовать его как самый чистый источник электроэнергии в мире.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Ю.С. Васильев, П.П. Безруких, В.В. Елистратов, Г.И. Сидорен- ко. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России. - СПб, 2009

2.П.П. Безруких, В.В. Дегтярев и др. Справочник по ресурсам возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива (показатели по территориям). - М., 2007.

3.Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. Нетрадиционные и возобнов- ляемые источники энергии. - М., 2009.

394

4.В.И. Масликов. Экологическая безопасность ГЭС: Основы и их практическое применение. – СПб, 2002

5.Ученые: крупные ГЭС слишком дороги и вредят экологии [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-46108574

395

ШАРОВ А.В., старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения; ЮДИН В.Д., магистрант кафедры теплогазоснабжения, КРАСНОВ А.С., магистрант кафедры теплогазоснабжения

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет», г. Нижний Новгород, Россия

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ

Одной из значимых проблем современности является обеспечен- ность человечества ресурсами, в частности энергетическими. В настоящее время в связи с инфляцией тарифов на энергетические ресурсы, одной из основных задач в обеспечении теплотой зданий является снижение энерго- потребления за счет повышения энергоэффективности. По мере этого ис- пользование альтернативных источников энергии на сегодняшний день становится все более популярнее.

В данной статье рассматривается использование солнечной энергии с целью ее преобразования в тепловую. В качестве нетрадиционных источ- ников энергии рассматриваются солнечные коллекторы

Солнечные коллекторы преобразуют прямые и рассеянные солнеч- ные лучи в тепло.

Солнечный вакуумный коллектор поглощает прямую и рассеянную солнечную радиацию в любую погоду. Коэффициент поглощения энергии коллекторов может достигать 98%, но из-за потерь, связанных с от- ражением света стеклянными трубками и их неполной светопроницаемо-

стью, он ниже.

КПД солнечных коллекторов в первом приближении может быть

рассчитан по следующей формуле (1): |

|

|||

É - |

É |

É = É − Ê· Ì |

(1) |

|

- расчетное значение КПДÍ |

; |

|||

где |

|

|||

отпический КПД солнечного коллектора при нормальных услови-

ях (от 60 до 65%);

k — коэффициент, зависящий от типа и теплоизоляции коллектора, для вакуумногоc солнечного коллектора с тепловыми трубками k = 0,7 – 1,1;

— разность температур теплоносителя и наружного воздуха, ° С; E — интенсивность солнечного излучения, (Вт/кв. м).

Анализируюя ассортимент солнечных коллекторов известных произ-

водителей, таких как: Vaillant Group, Roth, Suntask, Wolf, Nibe, VMtec, Buderus, Stiebel — можно сделать вывод, что в среднем для плоских сол- нечных коллекторов , k1=5 Вт/(К*м2), k2=0,01 Вт/(К*м2);для вакуумных

396

солнечных коллекторов , k1=1,9 Вт/(К*м2), k2=0,001 Вт/(К*м2); для от- крытых солнечных коллекторов , k1=15 Вт/(К*м2), k2=0,01 Вт/(К*м2).

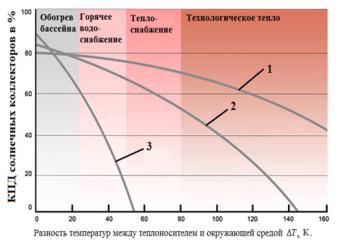

На рисунке 1 представлен график зависимости КПД различных сол- нечных коллекторов от разности температур теплоносителя и окружающей среды.

Рисунок 1 - Характерный график зависимости КПД солнечных коллекторов от разности температур теплоносителя и окружающей среды при интенсивности солнеч- ного излучения 1000 Вт/м2. 1- СК на основе вакуумных трубок; 2- Плоский СК; 3- От- крытый СК

При выборе солнечного коллектора любой конструкции необходимо учитывать их преимущества и недостатки для конкретных регионов, их стоимость, реальный КПД, область применения, а так же эффективность использования с экономической точки зрения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Щукина Т.В. Солнечное теплоснабжение зданий и сооруже- ний: монография / Т. В. Щукина ВГАСУ, 2007. - 121 с

2.Петросян А. Л. Использование солнеч-ной энергии и тепловых насосов для теплоснаб-жения жилых зданий II том. 2003. С. 122–124 с

3.Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.261-ФЗ «Об энергосбе- режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из- менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

//http://base.garant.ru/12171109/

4.Алфёров Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики. Физика и техника полу- проводников, 2004, том 38, вып. 8

397

КОЧЕВА М.А., к.т.н., доцент каф. Теплогазоснабжения (ТГС), ТКАЧЕНКО Е.С., студент; СЕМЕНОВА К.В., студент.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет», г. Нижний Новгород, Российская Федерация, yegor.oak@gmail.com

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРИСАДКИ В КАЧЕСТВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Введение

В современной ситуации большинства стран, в том числе и Россий- ской Федерации, наиболее негативное техногенное воздействие на окру- жающую среду оказывают тепло- и электрогенерирующие установки, ра- ботающие на органическом топливе. К таким установкам относится доми- нирующее большинство отопительных котельных малых и средних мощ- ностей, теплоэлектростанции (ТЭС), крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также и гидроэлектростанции (ГЭС), при чем ТЭС, ввиду своей повсеместной применимости, являются и главными источниками загрязне- ния окружающей нас экосистемы.

Согласной общей оценке применения определенного вида органиче- ского топлива по территории Российский Федерации на долю природного газа приходятся 68% работающих установок, на долю угля – 30%, остав- шаяся часть ресурсопотребления приходится на мазут, биогаз и прочие ви- ды топлива.

С точки зрения экологического воздействия ТЭС, работающие на природном газе, являются наиболее «чистыми», а исходящие от них вы- бросы оксидов азота и серы в большей степени могут быть снижены путем многоступенчатого прогорания, рециркуляции дымовых газов, впрыска воды, а также с помощью установок дополнительных систем очистки ды- мовых газов.

Совершенно иная ситуация складывается в отношении угле- и мазу- топотребляющих ТЭС, так как сжигание угля (мазута) приводит к эмиссии в атмосферу оксидов азота NOх, оксидов серы SO2, SO3, золы и тяжелых металлов. Очевидные экологические недостатки данных видов топлива компенсируются их весьма крупными залежами и дешевизной, а также фактом интенсивного сокращения доступных объемов природного газа. При этом, ныне известных запасов угля может хватить на двести или три- ста лет эксплуатации, в то время как потребления природного газа в со- временных масштабах - лишь на пятьдесят лет. Вышеперечисленные осо- бенности жидкого и твердого топлива открывают новые перспективы на их потенциальное использование, которое, однако, должно в полной мере со-

398

ответствовать современному и безопасному экологическому видению в отношении топливосжигающих предприятий. Это, в свою очередь, подра- зумевает решение экологической неэффективности твердого (жидкого) топлива самого по себе, а также поиск универсальных технических и эко- номических решений для улучшения качества работы топливопотребляю- щего хозяйства предприятия.

Современная ситуация на территории Российской Федерации.

Ранее отмеченная экологическая небезопасность использования твердого вида топлива является далеко не единственной причиной отсут- ствия распространенной практики применения угля на территории Россий- ской Федерации. Хотя в современной обстановке и имеется прогрессия по внедрению угольного топлива в промышленных масштабах, существует ряд экономических и технических особенностей в данном направлении применительно к нашей индустриальной отрасли. И если техническая сто- рона медали выражена в большей степени высокой степенью амортизации и характерным моральным износом действующего промышленного обору- дования (введенного, зачастую, в эксплуатацию 50-60-ых годах прошлого столетия), которое совершенно неспособно функционировать в соответ- ствии с современными нормами экологической эффективности, то куда более каверзной представлена экономическая сторона вопроса. В отноше- нии нашей страны данная ситуация обыгрывается исключительным неже- ланием владельцев предприятий внедрять новые технологии совершен- ствования промышленных процессов, что объясняется, в главную очередь, отсутствием жесткой экономической политики регулирования данной про- блемы со стороны правительства. Данный факт характеризуется крайним недостатком контроля со стороны регулирующих органов, а также полным отсутствием адекватной системы наказаний и штрафов. В противовес и в сравнение российской ситуации можно рассмотреть пример данного во- проса в Европейском Союзе: 21 мая 2008 года была принята директива ЕС № 2008/50/EC, обязывающая предприятиям всех индустрий приводить свои выбросы вредных веществ в атмосферу к установленным нормативам. Штрафы и наказания за превышение данных норм – вплоть до временного закрытия вредных производств до момента решения проблемы. В резуль- тате тотальное большинство энергогенерирующих предприятий на терри- тории ЕС внедрили апробированные и экономически обоснованные техно- логии и системы очистки дымовых газов не только от частиц золы, но и от оксидов азота NOх и оксидов серы SO2, SO3, а на многих станциях постро- ены системы очистки уходящих газов от ртути.

Среднестатистическое же количество выбрасываемых осадков про- мышленных предприятий на территории Российской Федерации, как пра- вило, десятикратно превышает нормируемые европейские показатели, что в очередной раз указывает на ухудшение экологической ситуации и про- махи экономической политики регулирования правительства.

399