Economics_part1

.pdfПо К.Марксу труд товаропроизводителя является двой ственным. С одной стороны, это труд определенного вида. Он характеризуется применением определенных орудий труда, оп ределенными профессиональными навыками работника и вполне конкретным результатом - определенной потребительной сто имостью. Поэтому создающий ее труд получил название конк ретного труда.

С другой стороны, труд - это затраты рабочей силы вооб ще, безотносительно к ее конкретной форме, частица совокупно го общественного труда. Это абстрактный труд, именно он со здает стоимость, ибо является тем общим в труде различных спе циалистов, что позволяет приравнивать разные потребительные стоимости друг к другу.

Различались взгляды экономистов-классиков на меру сто имости. А.Смит за меру стоимости принимал рабочее время. Д. Рикардо - рабочее время на производство товара в худших ус ловиях производства. К.Маркс определял величину стоимости как общественно-необходимое рабочее время, которое идет на про изводство продукта при общественно-нормальных условиях про изводства, то есть при среднем уровне умелости и интенсивности труда.

С точки зрения представителей теории предельной полезно сти (К. Менгер, Бем-Баверк, Л.Вальрас и др.) стоимость опреде ляется исходя из субъективных оценок покупателя. Эта теория базирует на исследовании предельных (дополнительных, после дних) полезностей потребляемых благ и их влияния на спрос.

В теории предельной полезности объективность экономи ческих отношений заменяется анализом субъективно-психологи ческих оценок людей, ценность предстает как результат своеоб разного отношения между человеком и вещью.

Субъективная ценность товара зависит от двух факторов: от имеющегося запаса данного блага (редкости) и от степени на сыщения потребности в нем.

Предельная полезность - это полезность предельного экзем пляра блага, удовлетворяющего наименее настоятельную потреб-

ность. Она равна изменению общего количества полезности, по деленному на изменение в потребленном количестве.

5.3. Деньги как категория товарного производства

Существуют два подхода в исследовании происхождения денег - субъективный и объективный. При субъективном подхо де считается, что деньги возникли в результате соглашения об этом между людьми. При объективном подходе доказывается, что день ги -результат развития товарно-денежных отношений, в процес се которых из массы товаров выделился один, за которым закре пилась роль всеобщего эквивалента.

Согласно последней теории возникновение денег связано с развитием товарообмена. На ранней стадии развития общества обмен носил случайный характер, продукт непосредственно об менивался на другой продукт. Один товар выражал свою сто имость относительно другого товара. Второй же товар, с помо щью которого первый выражает свою стоимость, выступает в роли эквивалента, представляя собой эквивалентную форму сто имости.

В условиях первобытного общества в роли эквивалента вы ступал любой продукт. Это была простая, единичная или случай ная форма стоимости.

По мере развития производства и общественного разделе ния труда количество обмениваемых продуктов растет. Поэтому появилась возможность сравнивать стоимость товара не с един ственным, случайно оказавшимся у кого-то излишним товаром, а со многими другими. Эту форму стоимости называют полной или развернутой.

Дальнейшее развитие общественного разделения труда при вело к тому, что из всего товарного мира выделяется один товар, признаваемый всеми и обмениваемый на все другие товары. Это всеобщая форма стоимости, а данный товар, обмениваемый на все другие товары, получил название всеобщего эквивалента. У разных народов в роли всеобщего эквивалента выступали раз-

личные товары, к примеру, у индейцев это были особые ракушки - вампум, в Китае - чай, в Камеруне - кольца из слоновой кости, в России - крупный рогатый скот. В древнерусском языке слово «скотница» означала казну, а само слово «деньги» появилось во времена монгольского ига, когда средством платежа стала татарс кая монета «деньга».

Постепенно роль всеобщего эквивалента закрепилась за се ребром и золотом, что и привело к утверждению денежной фор мы стоимости. Золото - трудоемкий и редкий металл - выполнял роль всеобщего эквивалента благодаря следующим его свойствам:

1)качественная однородность;

2)количественная делимость;

3)портативность (в небольшом количестве золота воплоща ется большое количество труда);

4)сохраняемость; 5) узнаваемость (золото узнают все).

Как обычный товар золото обладает потребительной сто имостью и стоимостью. Потребительная стоимость золота зак лючается в том, что оно служит для изготовления украшений, золочения, используется в промышленности и т.д. Стоимость зо лота, согласно трудовой теории стоимости, определяется обще ственно необходимым трудом, затраченным на его производство.

Сущность денег определяется через их функции: мера сто имости, средство обращения, средство платежа, средство накоп ления, мировые деньги.

Функция денег как меры стоимости состоит в способности денег соизмерять стоимости всех товаров. Стоимость товара в денежном выражении есть его цена. Чтобы измерять стоимость товаров, необходимо какое-то количество денег принять за еди ницу. Такая единица называется масштабом цен. С одной сторо ны, масштаб цен, как и любая мера (например, длины или веса), условен, а с другой, он должен признаваться всеми в стране.

Функцию средства обращения деньги выполняют, когда иг рают роль посредника в обмене товаров. Альтернативой денеж ному обмену является натуральный (бартерный) обмен. В усло-

виях бартера необходимо найти человека, который имеет то. что вам нужно, и который хочет то, что у вас есть. В денежной же экономике каждый может продать то, что у него есть, любому и купить то, что ему необходимо. Поэтому деньги являются сред ством, которое делает обмен более быстрым.

Для обслуживания товарного обращения требуется опреде ленное количество наличных денег. Количество денег, необходи мых для выполнения функции средства обращения, зависит от суммы цен обращающихся товаров. Количество необходимых для обращения денег М является суммой цен реализуемых товаров Р, деленной на число оборотов-денежной единицы V:

M=P/V.

А.Маршалл и И.Фишер предложили неоклассическую ко личественную теорию денег. Большинство западных экономис тов пользуются сформулированным американским экономистом И.Фишером уравнением обмена, выражающим зависимость уров ня цен от денежной единицы:

MV=PQ.

где М - денежная масса; V - скорость обращения денег; Р - уро вень товарных цен; Q - количество обращающихся товаров.

С развитием товарного обращения время реализации това ров все чаще отрывает от времени их оплаты. Это значит, что товар продается в кредит или, наоборот, на условиях предопла ты. Функционирование денег в отрыве по времени от обращения товаров является функцией денег средства платежа.

Функцию средства накопления деньги выполняют потому, что после продажи товаров и услуг они обеспечивают их владельцу покупательную способность в будущем. Деньги в данном случае превращаются в инструмент будущих покупок, средство сохране ния стоимости. Средством накопления могут служить и другие вещи, например, драгоценности, недвижимость, произведения ис кусства и др. В экономике существует общий термин для их обо значения. Их называют активами, обладающими определенной ликвидностью, то есть возможностью выступать в качестве сред ства платежа. Деньги обладают абсолютной ликвидностью.

Выполняя функцию мировых денег, они используются при обслуживании международной торговли, переводе капиталов из одной страны в другую, создании валютных резервов.

Контрольные задания

1. Какое из утверждений неверно характеризует натураль ное хозяйство:

а) в условиях натурального хозяйства все, что нужно человеку для жизни, он производит сам;

б) в условиях натурального хозяйства произведенный про дукт не подлежит обмену;

в) в условиях натурального хозяйства возникает тесная за висимость производителей друг от друга;

г) натуральное хозяйство отличается очень низкой резуль тативностью?

2.Какое утверждение искажает суть товарного производства: а) товарное производство существует только при наличии

разделении труда; б) товарное производство предполагает производство про

дукта для удовлетворения потребностей самого произ водителя;

в) товарное производство невозможно без обмена; г) товарное производство предполагает производство про

дуктов, в которых нуждаются потребители?

3.В период развала хозяйства предприятие организовало внутреннее производство всех вспомогательных продуктов для своей деятельности и продолжало функционировать. Можно ли утверждать, что на предприятии возникло натуральное хозяйство:

а) можно, так как все необходимое для деятельности про изводится внутри хозяйства;

б) можно, так как внутри предприятия нет товарообмена и прерван внешний товарообмен;

в) нельзя, поскольку продукция предприятия остается то варом для рынка.

4. Какую функцию денег может выполнять бартер (с извест ной долей условности):

а) меры стоимости; б) средства обращения; в) средства платежа;

г) средства накопления?

5. Какая функция денег свидетельствует об их абсолютной ликвидности:

а) мера стоимости; б) средство обращения; в) средство платежа;

г) средство накопления?

6. В какой зависимости (прямой или обратной) находятся бартерные сделки от:

а) уровня инфляции; б) степени дефицита;

в) снижения спроса населения; г) роста доходов населения?

7. Приводит ли к росту цен увеличение денег в обращении, если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или боль шей степени:

а) приводит к росту; б) не приводит.

8. Зависит ли реальная стоимость денег (их покупательная способность) при фиксированной номинальной стоимости от цен на товары и услуги:

а)зависит; б) fie зависит.

9. Общественная потребность в товаре обеспечивается тре мя группами производителей. Первая группа изготавливает 10 тыс. изделий, затрачивая на каждое 2 часа труда, вторая - со ответственно 60 тыс. и 3 часа, третья - 30 тыс. и 4 часа. Рассчи тайте величину стоимости товара.

10. Количество товаров в стране увеличилось в 3 раза, цены на товары увеличились в 2 раза. Как изменилась масса денег в обращении, если скорость обращения денег увеличилась в 2 раза?

Т е м а 6. СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ РЫНКА

6.1. Сущность и функции рынка

Рынок - это способ (или форма) организации и функциони рования экономических связей хозяйствующих субъектов, осно ванный на принципах свободной купли-продажи, и обществен ная форма функционирования экономики, при которой обеспе чиваются взаимодействие производства и потребления, прямое и обратное воздействие на производство и потребление.

Сущность рынка находит свое выражение в главных его эко номических функциях:

-саморегулирования производства, предполагающей согла сование производства и потребления в ассортиментной структу ре, а также поддержания сбалансированности спроса и предло жения по объему и цене;

-стимулирующей, состоящей в побуждении производите лей к созданию новой продукции с наименьшими издержками на условную единицу и максимумом прибыли;

-регулирующей, предполагающей обеспечение определен ной пропорциональности в производстве и обмене между регио нами и сферами национального хозяйства;

-экономичности, предполагающей сокращение издержек об ращения в сфере потребления в соразмерности спроса с величи ной заработной платы;

-эквивалентной. Рынок сопоставляет индивидуальные зат раты труда отдельного производителя с общественным «этало ном», соизмеряя затраты и результаты, а также выявляя ценность товара;

-демократизации хозяйственной деятельности, состоящей

восвобождении общественного производства от его нежизнес пособных элементов, что впоследствии ведет к дифференциации товаропроизводителей-конкурентов.

История развития рынка позволяет выделить следующие типы рынка:

-неразвитый,

-свободный ^классический), -регулируемый, -деформируемый.

Неразвитый рынок характеризуется тем, что рыночные от

ношения носят случайный, чаще всего товарный (бартерный) ха рактер.

Свободный рынок характеризуется следующими чертами:

1.Неограниченное число участников рыночных отношений

исвободная конкуренция между ними.

2.Абсолютно свободный доступ к любой хозяйственной деятельности всех членов общества.

3.Абсолютная мобильность факторов производства; неогра ниченная свобода передвижения капитала.

4.Абсолютная информированность о рынке.

5.Абсолютная однородность одноименных товаров (отсут ствие торговых марок и т.д.).

6.Ни один участник свободной конкуренции не в состоянии оказывать непосредственное влияние на решение другого неэко номическими методами.

7.Цены устанавливаются стихийно в ходе свободной кон куренции.

8.Отсутствуют монополизм, монопсония и государственное регулирование.

Свободный рынок - это абстракция. В прошлом и в настоя щее время имело и имеет место регулирование рынка, так как ус ловиям свободного рынка не отвечает никакая государственность.

Регулируемый рынок - это результат цивилизации и гумани зации общества, когда государство стремится как-то смягчить удары рынка по интересам отдельных членов общества, но не настолько, чтобы свести на нет мотивацию к творческому, ини циативному труду и риску в хозяйственной деятельности.

Следовательно, рынок должен быть регулируемым, с тем, чтобы снять или как-то ограничить его отрицательные послед ствия.

Чрезмерное вмешательство государства в рыночные отно шения приводит к их деформации. Деформированный рынок ха рактеризуется следующими положениями:

1. Отсутствие многочисленных рыночных субъектов, орга низующих свою хозяйственную деятельность на основе равных форм собственности.

2.Чрезмерная централизация в распределении товарных ресурсов и их движении; отсутствие самостоятельности в коммер ческой деятельности.

3.Монополизм производителя и торговца.

4.Несбалансированность спроса и предложения.

5.Отсутствие у потребителя права выбора товара. Совокупность всех рынков, расчлененных на отдельные эле

менты на основе самых разнообразных критериев, образует сис тему рынков.

По объектам можно выделить: рынок товаров и услуг; ры нок рабочей силы; рынок средств производства (капитала); ры нок ценных бумаг, валюты; рынок научно-технических разрабо ток, патентов; рынок информации и др.

По субъектам: рынок покупателей; рынок продавцов; ры нок государственных учреждений; рынок промежуточных продав цов-посредников.

И пространственном разрезе выделяют: местный (локальный) рынок; региональный; внутренний; внешний; национальный; мировой рынки.

6.2. Спрос. Закон спроса. Эластичность спроса

Спросом называется количество товаров и услуг, имеющее ся на данном рынке, которое покупатель готов приобретать по определенной цене; то есть платежеспособная потребность.

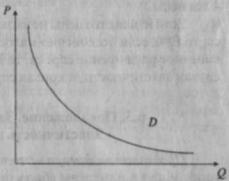

Между рыночной ценой и количеством реализованного то вара существует определенная обратная связь. Предположим, что при цене 30 руб. за одну условную единицу товара покупатель готов купить лишь 1 единицу блага, при цене 15 руб. - 3 единицы

и т.д. Зависимость количества проданных благ от уровня цен может быть представлена графиком (рис. 2):

Высокая цена товара ограничивает спрос на него, уменьшение же цены, как правило, обуславлива ет возрастание спроса.

Кривая спроса харак теризует состояние цен И объема продукции на оп ределенный момент време ни. Она иллюстрирует за кон изменения спроса. Об ратная зависимость между ценой и величиной спроса

называется законом спроса.

При этом следует различать изменение величины спроса (или объема спроса) и изменение характера спроса. Величина спроса меняется тогда, когда переменна только цена данного товара. Ха рактер же спроса меняется тогда, когда изменяются факторы, имевшие ранее постоянные величины.

Графически изменения объема спроса выражаются в «дви жении» по кривой спроса вниз или вверх. Изменение же спроса выражается в «движении» кривой спроса, в се смещении вправо или влево.

Неценовые факторы, влияющие на спрос:

-величины и динамика изменения дохода потребителя;

-изменение вкусов и предпочтений;

-число покупателей;

-размер рынка;

-ценовые и дефицитные ожидания;

-наличие товаров-субститутов.

Эстетичность спроса показывает относительное изменение объема спроса под влиянием изменения цены. Мерой такого из мерения служит коэффициент эластичности спроса - Е.