- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть 1. Современные представления о строении различных групп материалов

- •Глава 1. Основные различия в свойствах групп материалов

- •Типы химической и физической связей в материалах

- •В материалах:

- •1.2. Материалы с различным типом химической связи

- •1.2.1. Металлы и сплавы (металлический тип связи)

- •1.2.2. Полимеры (ковалентный и молекулярно - ковалентный типы связи)

- •1.2.3. Керамика (ковалентный и ионный типы связи)

- •1.2.4. Карбиды и интерметаллиды (ковалентно - металлический тип связи)

- •1.2.5. Композиционные материалы (смешанный тип связей)

- •Pис. 1.2. Схематическое представление вклада разных типов связи в материалах

- •Вопросы для самопроверки

- •Часть 2. Металлические материалы

- •Глава 2. Строение и свойства металлов и сплавов

- •2.1. Кристаллическое строение металлов и сплавов

- •Кристаллические структуры переходных металлов 4-го периода*

- •Внедрения; б – твердый раствора замещения со статистическим распределением атомов; в – упорядоченный твердый раствор замещения

- •Из сплавов (деформируемых)

- •2.2. Несовершенства кристаллической структуры

- •Линейные и точечные несовершенства кристаллической структуры

- •2.3. Основные свойства и характеристики металлов и сплавов

- •Характеристики механических свойств

- •Характеристики физических свойств

- •Характеристики химических свойств

- •Характеристики технологических свойств.

- •2.4. Пластическая деформация

- •Пластической деформации [с.В. Грачев, в.Р. Бараз и др.]

- •В зависимости от степени холодной деформации: ρ – удельное электросопротивление; Ηс – коэрцитивная сила; μ – магнитная проницаемость;

- •Температуры отжига холоднодеформированного металла

- •Температура начала рекристаллизации, интервал температур рекристаллизационного отжига и горячей обработки давлением

- •2.5. Термическая обработка

- •Технологические параметры термообработки

- •Время нагрева τн, температура выдержки tв, время выдержки τ в, скорость охлаждения V охл

- •Скорости охлаждения при различных видах термической обработки

- •Скорость охлаждения при каждом виде термообработки предопределяет равновесность или неравновесность получаемых продуктов фазовых превращений.

- •И отпуске (б). Исходное состояние: пересыщенный при закалке твердый раствор (а); мартенсит углеродистый (б)

- •Термообработка – отжиг

- •Типы отжигов для сплавов разного состава

- •Отжиги первого рода

- •Типы отжигов первого рода

- •Отжиги второго рода

- •Отжиги второго рода. Отжиги углеродистых сталей

- •Общепринятые обозначения линий и критических точек на диаграмме железо-цементит

- •Эвтектоид носит название перлит (п). Перлит – это структура, состоящая из двух фаз: феррита и цементита, частицы которых имеют пластинчатое строение (рис. 2.22, а).

- •Фазовый состав сталей после отжига в зависимости от содержания углерода

- •Технологические параметры специальных отжигов сталей

- •Микроструктура пластинчатого (б) и сферического(зернистого) (в) цементита

- •Для доэвтектоидной стали с 0,45 % углерода; скорости охлаждения: V 1 – с печью; v2 – на воздухе; v3 – в масле; v4 – в воде

- •Продукты диффузионного распада переохлажденного аустенита

- •Перлит может быть получен при охлаждении с печью, сорбит – при охлаждении на воздухе, а троостит–при больших скоростях охлаждения и даже при закалке.

- •Упрочняющая термическая обработка: закалка и старение

- •От температуры (а) и времени (б) старения: t1 ‹ t2 ‹ t3; о – максимум твердости;

- •Закалка и отпуск сталей

- •Закалка сталей на мартенсит

- •Технология закалки

- •Образца(Vц), перлитную структуру на поверхности(Vп) – мартенситную

- •Отпуск сталей

- •От температуры отпуска (и.И. Новиков) Виды отпуска и применение

- •Виды отпуска и структуры сталей

- •2.6. Термомеханическая обработка сталей

- •Рекристаллизации

- •2.7. Поверхностная обработка сталей и сплавов

- •Химико-термическая обработка сплавов.

- •Хто с диффузионным насыщением углеродом и азотом

- •Нитроцементация (азотонауглероживание)

- •Параметры процессов хто, характеристики слоя и свойства сталей

- •Химико-термическая обработка с диффузионным насыщением металлами (диффузионная металлизация)

- •Поверхностная закалка сталей

- •Поверхностная лазерная обработка

- •Виды поверхностной лазерной обработки

- •Поверхностное пластическое деформирование

- •Способы ппд

- •2.8. Обеспечение служебных характеристик и повышение технико-экономической эффективности применения металлических материалов

- •2.8.1. Статическая прочность сплавов

- •Обеспечение статической прочности сплавов композиционных и гетерофазных материалов

- •2.8.2. Циклическая прочность

- •Факторы, влияющие на предел выносливости

- •2.8.3. Контактная выносливость

- •Способы обеспечения контактной выносливости:

- •Коэффициент вязкости разрушения различных материалов

- •2.8.5. Износостойкость

- •Стали и сплавы для работы в контакте с рабочей средой

- •Твердость и модуль упругости карбидов

- •2.8.6. Жаропрочность

- •2.8.7. Термостойкость

- •2.8.8. Поверхностная стойкость

- •Обеспечение жаростойкости

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Сплавы на основе железа

- •3.1. Машиностроительные конструкционные стали

- •3.1.1. Классификация конструкционных сталей

- •Классификация сталей по химическому составу

- •Классификация и маркировка в зависимости от качества стали

- •3.1.2. Углеродистые стали

- •3.1.3. Легированные стали

- •Влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей

- •Влияние легирующих элементов на феррит

- •Влияние легирующих элементов на аустенит и мартенсит

- •Цементуемые легированные стали

- •Улучшаемые легированные стали

- •Механические свойства некоторых улучшаемых сталей

- •Критический диаметр легированных сталей

- •Характеристика высокопрочных сталей

- •Комплекс механических свойств среднеуглеродистых легированных сталей, упрочняемых закалкой с последующим низким отпуском

- •Н18к9м5т от температуры старения

- •Механические свойства мартенситно-стареющих сталей системы Fe–Ni–Co–Mo–Ti

- •3.1.4. Стали для подшипников качения

- •Требования к подшипниковым сталям и пути обеспечения необходимых свойств

- •Термическая обработка подшипниковых сталей типа шх

- •3.1.5. Стали рессорно-пружинные

- •Предел текучести рессорно-пружинных сталей общего назначения*

- •Марки и применение рессорно-пружинных сталей

- •3. 2. Стали специального назначения

- •3.2.1. Коррозионностойкие стали

- •3.2.2. Жаростойкие стали

- •3.2.3. Жаропрочные стали

- •Двс и пути их обеспечения

- •Условия эксплуатации:

- •3.3. Чугуны

- •Химический состав конструкционных чугунов

- •Форма графита и названия чугунов

- •Зависимость механических свойств чугунов от формы графита и структуры металлической части

- •3.3.1. Серые чугуны

- •Применение серых чугунов

- •3.3.2. Высокопрочные чугуны

- •Применение высокопрочных чугунов

- •Применение чугунов с вермикулярным графитом

- •3.3.4.Ковкие чугуны

- •Применение ковких чугунов

- •Применение специальных чугунов

- •3.4. Порошковые конструкционные и легированные стали

- •3.4.1. Классификация порошковых сталей

- •Марки и применение пористых конструкционных материалов

- •3.4.2. Применение порошковых сталей

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Цветные металлы и сплавы

- •4.1. Алюминиевые сплавы

- •Удельная прочность конструкционных сплавов

- •4.1.1. Классификация и маркировка алюминиевых сплавов

- •Соответственно

- •Условные обозначения видов термической обработки деформируемых сплавов

- •4.1.2. Деформируемые сплавы

- •Разрыву и относительное удлинение в мягком состоянии

- •Подготовленная для плакировки

- •Характеристики надежности сплава в95

- •Механические свойства алюминиевых деформируемых сплавов, упрочняемых термообработкой

- •4.1.3. Литейные алюминиевые сплавы Сплавы на основе системы Al – Si

- •Сплавы на основе системы Al – Cu

- •Сплавы на основе системы Al – Mg

- •4.2. Медь и медные сплавы

- •И зависимость механических свойств от содержания цинка (б)

- •(Кроме бериллиевых бронз)

- •4.2.1. Латуни

- •Механические свойства *и назначение литейных латуней

- •4.2.2. Бронзы

- •Механические свойства*деформируемых (гост 5017–74) и литейных (гост 613–79) оловянных бронз

- •Механические свойства* деформируемых и литейных алюминиевых бронз

- •Механические свойства бериллиевой бронзы БрБ2 в зависимости от состояния сплава

- •4.3. Титановые сплавы

- •4.3.1. Легирующие элементы титановых сплавов

- •4.3.2.Фазовые превращения в титановых сплавах

- •Сплавов (легированных β - стабилизаторами)

- •4.3.3. Термическая обработка титановых сплавов

- •4.3.4. Классификация промышленных титановых сплавов

- •4.3.5. Деформируемые сплавы

- •Химические составы и свойства после отжига титановых деформируемых сплавов

- •Применение и свойства титановых деформируемых сплавов

- •4.3.6.Литейные сплавы

- •4.4. Магниевые сплавы

- •4.5. Антифрикционные (подшипниковые) сплавы на оловянной, свинцовой и цинковой основах

- •Критериями оценки антифрикционных материалов являются:

- •Требуемые свойства сплавов для подшипников скольжения

- •Темное поле – твердый раствор сурьмы в олове; светлые крупные частицы – химическое соединение SnSb, мелкие частицы – Cu3Sn (справа – схематическое изображение микроструктуры)

- •Вопросы для самопроверки

- •Часть 3. Неметаллические материалы

- •Глава 5. Общая характеристика неметаллических материалов

- •5.1. Классификация, строение и способы получения полимеров

- •5.2. Фазовые состояния и надмолекулярная структура полимеров

- •Надмолекулярная структура аморфных полимеров

- •5.3. Физические состояния полимеров

- •Термомеханические кривые кристаллических полимеров

- •Термомеханические кривые сетчатых полимеров

- •5.4. Способы управления структурой и свойствами полимерных материалов

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Основные свойства неметаллических материалов

- •6.1. Механические свойства

- •6.2. Теплофизические свойства

- •6.3. Диэлектрические свойства

- •Классификация диэлектриков по диэлектрической проницаемости

- •Классификация диэлектриков по диэлектрическим потерям

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Пластические массы

- •7.1. Основные виды модифицирующих добавок

- •7.2. Термопластичные полимеры и материалы на их основе

- •Полиэтилен

- •Полипропилен

- •Полиизобутилен

- •Полистирол

- •Политетрафторэтилен (ф-4)

- •Политрифторхлорэтилен (ф-3)

- •Поливинилхлорид

- •Полиакрилаты

- •Полиамиды

- •Полиуретаны

- •Поликарбонаты

- •Полиимиды

- •Полиэтилентерефталат

- •Полиформальдегид

- •Пентапласт

- •Марочный ассортимент и области применения термопластов

- •7.3. Термореактивные полимеры и материалы на их основе

- •Фенолоформальдегидные смолы

- •Эпоксидные смолы

- •Полиэфирные смолы

- •Кремнийорганические смолы

- •Марочный ассортимент и области применения основных термореактивных пресс-материалов и литьевых пм

- •7.4. Термоэластопласты

- •7.5. Методы получения изделий из пластических масс

- •7.5.1. Прессование

- •7.5.2. Литье под давлением

- •7.5.3. Экструзия

- •7.5.4. Термоформование

- •7.5.5. Механическая обработка пластмасс

- •7.6. Газонаполненные пластики

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Волокнистые полимерные композиционные материалы

- •Типичные классификационные модели ап

- •8.1. Стеклопластики

- •8.2. Углепластики

- •8.3. Органопластики

- •Свойства элементарных волокон

- •8.4. Базальтопластики

- •8.5. Термопластичные композиционные материалы

- •8.6. Методы формования изделий из армированных пластиков

- •8.6.1. Контактное формование и напыление

- •8.6.2. Формование под давлением

- •8.6.3. Формование прессованием и пропиткой в замкнутой форме

- •8.6.4.Формование намоткой

- •8.6.5. Пултрузия

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Природные полимеры и их производные Эфиры целлюлозы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Резиновые материалы

- •10.1. Классификация каучуков

- •10.2. Компоненты резиновых смесей

- •10.3. Способы получения резинотехнических изделий

- •10.4. Прорезиненные ткани

- •10. 5. Применение резинотехнических изделий

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Клеевые материалы

- •11.1.Клеи на основе термопластичных полимеров

- •11.2. Клеи на основе эластомеров

- •11.3. Клеевые (липкие) ленты

- •11.4. Клеи на основе термореактивных смол

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Герметики

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 13. Лакокрасочные материалы

- •13.1. Требования к лакокрасочным материалам

- •13.2. Классификация и виды лакокрасочных материалов

- •13.3. Полимерные порошковые композиции и покрытия на их основе

- •Способы нанесения порошковых покрытий

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 14. Обивочные, прокладочные, уплотнительные и электроизоляционные материалы

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 15. Неорганические материалы

- •15.1. Технические керамики

- •Гексагональными слоями ( а и в) атомов кислорода

- •15.2. Неорганические стекла

- •Стекла с особыми свойствами

- •Стекла в автомобилестроении

- •15.3. Стеклокристаллические материалы

- •15.4. Слюда и слюдяные материалы

- •15.5. Асбест и материалы на его основе

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 16. Жидкокристаллические материалы

- •16.1. Классификация, структура и свойства жидких кристаллов

- •16.2. Жидкокристаллические композиты

- •Вопросы для самопроверки

- •Список литературы Основные литературные источники

- •Дополнительные литературные источники

Технология закалки

Температуру закалки выбирают по отношению к критическим точкам (линиям) на диаграмме состояния – Ас1, Ас3, Асm. Закалка от температур выше Ас3 и Асm называется полной закалкой, а закалка от температур в интервале Ас1 – Ас3 или Ас1 – Асm называется неполной закалкой.

К сталям доэвтектоидным применяют полную закалку, т.е. из аустенитной области. от температур выше Ас3 на 30 - 50ºС; к сталям заэвтектоидным применяют неполную закалку, т.е. из области «аустенит + цементит», от температур на 30 - 50ºС выше Ас1 .

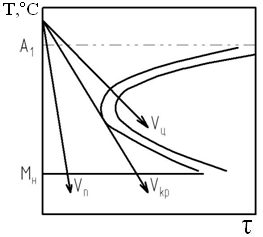

Скорость охлаждения при закалке для получения мартенсита выбирают в соответствии с термокинетической диаграммой (ТКД) распада переохлажденного аустенита. Скорость охлаждения при закалке должна исключить какое-либо равновесное превращение. Наименьшая скорость, при которой получается мартенсит, называется критической скоростью охлаждения при закалке Vкрит (на рис. 1.33 это скорость V4), поэтому их линии на ТКД должна находиться левее начала С - образной кривой распада (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Схема скоростей охлаждения из аустенитной области, дающих в центре

Образца(Vц), перлитную структуру на поверхности(Vп) – мартенситную

Критическая скорость охлаждения сталей (Vкрит) – минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в мартенсит.

Для мартенситного превращения характерен определенный температурный интервал превращения: существуют температуры начала и конца превращения: Мн и Мк, находящиеся ниже выступа С-образной кривой диффузионного распада (рис. 2.27).

Прокаливаемость – одна из важнейших технологических характеристик при термической обработке стали.

Прокаливаемость определяется темпом, с каким температура во время быстрого охлаждения распространяется по сечению детали конкретного размера с конкретной теплопроводностью. При высокой скорости охлаждения обеспечить мартенситное превращение в интервале температур Мн и Мк, т.е. «прокалить» деталь, возможно только при небольших ее размерах. На деталях больших размеров охлаждение с критической скоростью успевает произойти только в приповерхностных слоях. А в глубинных слоях охлаждение происходит с меньшей, чем критическая, скоростью, что приводит к распаду аустенита уже не сдвиговому, а диффузионному механизму. Результатом различия скоростей охлаждения по сечению детали является различие в фазовом составе: в приповерхностном слое – мартенсит, а в центре – феррит + цементит.

Прокаливаемость – это свойство стали приобретать в результете закалки мартенситную или мартенсито - трооститную структуру с высокой твердостью в слое определенного размера. Количественно прокаливаемость характеризуется критическим диаметром.

Критический диаметр – максимальный диаметр детали, при котором в результате закалки получается мартенситная или полумартенситная (50 % мартенсита + 50 % троостита) структура. Критический диаметр обратно пропорционален критической скорости охлаждения:

dкр = f (1/Vкр).

Для того, чтобы прокалить насквозь детали крупного сечения, их изготавливают их легированных сталей, потому что все легирующие элементы (кроме кобальта) снижают критическую скорость закалки.

Способы закалки разделяются по следующим признакам:

– по среде охлаждения (закалка в воде, масле, на воздухе, в полимерных средах);

– по объему детали, к которому применяется закалка, – объемная и поверхностная;

– по ступенчатости охлаждения (закалка в двух средах, ступенчатая закалка, изотермическая и др.).

Применение различных сред охлаждения при объемной закалке определяется критической скоростью охлаждения. Снижение критической скорости охлаждения сталей позволяет переходить к более «мягким» средам: от воды к маслу и далее к воздуху.

Применение объемной или поверхностной закалки диктуется требованиями, предъявляемыми к изделиям. Для большинства деталей применяют объемную закалку, когда мартенситная (мартенситно - трооститная) структура получается по всему сечению.

Поверхностную закалку применяют для деталей, в которых по условиям работы требуются высокая поверхностная твердость, износостойкость, а также высокий предел выносливости.

Применение ступенчатого охлаждения при объемной закалке вызвано стремлением к снижению того высокого уровня остаточных упругих напряжений, которые характерны для закаленных стальных деталей.

Для ослабления возникающих напряжений используют различные способы охлаждения (рис. 2.28).

«Тепловые» напряжения снижаются при понижении скорости охлаждения в интервале температур Мн - Мк (закалка в двух средах). Закалку в двух средах осуществляют при погружении детали сначала в воду – для быстрого прохождения температурного интервала минимальной устойчивости аустенита, а затем в масло – для охлаждения с меньшей скоростью в интервале мартенситного превращения.

а б

Рис. 2.28. Схемы различных способов объемной закалки сталей:

а – ступенчатая; б – изотермическая

«Тепловые» напряжения уменьшаются также при условии равномерности прогрева перед мартенситным превращением, что достигается при ступенчатой закалке (рис. 2.29).

-

а

б

в

г

Рис. 2.29. Схема изменения уровня остаточных напряжений при различных способах закалки: а – обычная; б – в двух средах; в – ступенчатая; г – изотермическая

При ступенчатой закалке деталь, нагретую до температуры закалки, переносят в жидкую среду с температурой на 50 - 100оС выше точки Мн, делают выдержку для выравнивания температуры по сечению и охлаждают на воздухе.

При изотермической закалке сталь не испытывает мартенситного превращения. Выдержку проводят при температуре, когда протекает не мартенситное, а другое фазовое превращение – бейнитное. При изотермической закалке почти полностью устраняются «структурные» напряжения. Однако бейнитное превращение протекает не во всех сталях.