- •Глава I. Основные понятия…………………………………………. 13

- •Глава I. Основные понятия.

- •§ 1.Множества и операции на множествах.

- •§2. Включение. Пустое множество.

- •Свойства включения.

- •§3. Законы сложения, умножения и вычитания.

- •§4. Свойства симметрической разности.

- •§5. Множество 1. Дополнение.

- •§6. Конституенты.

- •§7. Применение алгебры множеств к отношениям.

- •§8. Булевы алгебры.

- •Int[(a⊙b)](следует из (*))

- •Int[(a⊙b)](b⊙c) (следует из (**))

- •§ 9. Решетки.

- •Глава II. Аксиомы теории множеств. Отношения. Функции.

- •§ 1. Высказывательные функции. Кванторы.

- •§ 2. Аксиомы теории множеств.

- •§ 3. Простейшие следствия из аксиом.

- •§ 4. Декартовы произведения. Отношения.

- •§ 5. Отношение эквивалентности.

- •§ 6. Функции.

- •Функция 2-х и более аргументов.

- •§ 7. Образы и прообразы.

- •§ 8. Функции, согласованные с данным отношением эквивалентности. Булевы факторкольца.

- •§ 9. Отношение порядка.

- •§ 10. Реляционные системы, их изоморфизмы и типы.

§4. Свойства симметрической разности.

Симметрическая

разность

![]() была определена в §2 формулой

была определена в §2 формулой

(1)

(1)

Эта операция обладает свойствами:

коммутативности:

(2);

(2);ассоциативности:

(3)

(3)

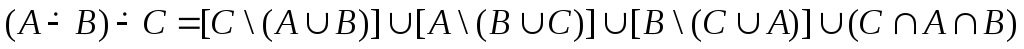

Для доказательства равенства (3) преобразуем его левую и правую части, затем с помощью (8), (9), (10), (11) §4 получим:

Таким образом,

множество

![]() состоит из элементов, принадлежащихили

всем трем множествам А,

В,

С,

или только

одному из них.

состоит из элементов, принадлежащихили

всем трем множествам А,

В,

С,

или только

одному из них.

Чтобы привести к такому же виду правую часть равенства (3), достаточно заметить, что в силу (2):

.

.

Тогда, заменяя в

правой части выражения для

![]() буквыА,

В,

С соответственно

на С,

А,

В получим:

буквыА,

В,

С соответственно

на С,

А,

В получим:

,

что совпадает с (х).

,

что совпадает с (х).

Из свойства (2), (3)

следует, что, принимая операцию «![]() »

к конечному числу множеств, можно

опускать скобки, указывающие порядок

действий.

»

к конечному числу множеств, можно

опускать скобки, указывающие порядок

действий.

в) Свойство дистрибутивности:

(4)

![]()

Согласно (6) —

![]()

(7) —

из §4 можем записать:

У операции «![]() »

аналогия с операцией «

»

аналогия с операцией «![]() ».

».

Пустое множество

является нулевым элементом (модулем)

для операции «![]() »,

то есть:

»,

то есть:

![]() (5)

(5)

В самом деле,

![]() .

.

Доказанные выше

теоремы не позволяют заметить различие

между операциями «![]() »

и «

»

и «![]() ».

Такое различие становится заметным в

последующих теоремах. Прежде всего:

».

Такое различие становится заметным в

последующих теоремах. Прежде всего:

![]() (6).

(6).

.

.

Сравнить:

![]() .

.

Операция сложения не имеет обратной.

Выше мы видели,

что операция вычитания множеств не

является обратной к сложению. Но операция

«–» имеет обратную: для произвольных

А

и С

существует одно и только одно такое

множество В,

что

![]() ,

а именно

,

а именно![]() .

.

Иначе говоря,

![]() (7)

(7)

![]() (8)

(8)

В самом деле, из

(3), (5), (6) следует, что

![]() ,

что и доказывает (7).

,

что и доказывает (7).

Если же

![]() ,

то

,

то и, следовательно,

и, следовательно,![]() в силу (7).

в силу (7).

Таким образом, из (7), (8) следует, что операция «–» имеет обратную и этой обратной операцией является она сама.

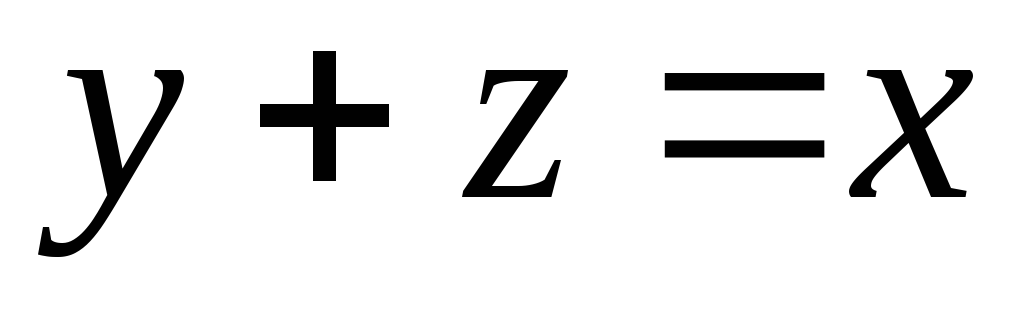

В алгебре и теории

чисел изучаются совокупности объектов,

обычно называемых числами с определенными

на них двумя операциями «+» и «![]() »

(сложение и умножение), обладающими

следующими свойствами:

»

(сложение и умножение), обладающими

следующими свойствами:

I. ![]() коммутативность;

коммутативность;

II. ![]() ассоциативность;

ассоциативность;

Существует число 0, такое, что

;

;Для произвольных x и y существует единственное число

(разность) такое, что

(разность) такое, что ;

; ;

; ;

; .

.

Такие совокупности называются кольцами (точнее, абелевыми или коммутативными кольцами).

Если существует число 1, такое, что

для каждогоx,

то говорят, что кольцо имеет единицу

или унитарное кольцо.

для каждогоx,

то говорят, что кольцо имеет единицу

или унитарное кольцо.

Алгебраические вычисления в кольцах выполняются точно так же, как в обычной арифметике. При доказательствах правил счета в арифметике, относящихся к сложению, вычитанию и умножению, мы используем только тот факт, что числа образуют коммутативное кольцо с единицей.

Формулы (2) — (8)

настоящего параграфа показывают, что

множества образуют кольцо (без единицы),

если роль «суммы» играет операция «![]() »,

а роль «произведения» — операция «

»,

а роль «произведения» — операция «![]() ».

».

Так как «![]() »

не имеет обратной операции, (

»

не имеет обратной операции, (![]() ,

но

,

но![]() ),

то

),

то![]() не образуют кольцо (так как условиеIV

не выполняется). Но

не образуют кольцо (так как условиеIV

не выполняется). Но

удовлетворяют условиямI

— VII.

удовлетворяют условиямI

— VII.

Если в качестве

основных операций применять операции

«![]() »

и «

»

и «![]() »,

то все вычисления в алгебре множеств

производятся точно так же, как в обычной

арифметике, но при этом можно опускать

все показатели степеней, а все коэффициенты

приводить по модулю 2 (то есть

»,

то все вычисления в алгебре множеств

производятся точно так же, как в обычной

арифметике, но при этом можно опускать

все показатели степеней, а все коэффициенты

приводить по модулю 2 (то есть![]() ).

).

Этот факт имеет

тем большее значение, что операции «![]() »

и «\» можно выразить через операции «

»

и «\» можно выразить через операции «![]() »

и «

»

и «![]() »,

благодаря чему всю развитую в предыдущих

параграфах алгебру множеств можно

истолковать в рамках арифметики

введенного вышекольца

множеств. В

самом деле, легко проверить равенства:

»,

благодаря чему всю развитую в предыдущих

параграфах алгебру множеств можно

истолковать в рамках арифметики

введенного вышекольца

множеств. В

самом деле, легко проверить равенства:

![]() (9)

(9)

.

.

Например: ![]()

![]()

![]() (10)

(10)

.

.

Из (9), (10) следует, что если множества А и В не пересекаются, то

![]() (11)

(11)

Применение симметрической разности проиллюстрируем на следующем примере.

Пусть X — множество, J — непустое семейство его подмножеств (то есть множество, элементами которого являются подмножества множества X), удовлетворяющее условиям

(12)

(12)

Семейство J, для которого выполнимы эти условия, называется идеалом (J).

Например ![]()

![]() .

.

Пусть ![]()

![]()

значит J

— идеал.

значит J

— идеал.

О двух подмножествах

А

и В

множества X

говорят, что они равны по модулю J,

если

![]() .

(Например.

.

(Например.![]() из предыдущего примера).

из предыдущего примера).

Это записывается в виде:

![]() ,

,

или просто

![]() ,

если идеалJ

зафиксирован.

,

если идеалJ

зафиксирован.

Поскольку

![]() ,

то в силу (6)

,

то в силу (6)

![]() ,

,

то есть отношение

«![]() »рефлексивно

(reflexio),

обращение назад — одно из свойств

отношений, когда каждый элемент множества

находится в данном отношении к самому

себе (например a=b

и

»рефлексивно

(reflexio),

обращение назад — одно из свойств

отношений, когда каждый элемент множества

находится в данном отношении к самому

себе (например a=b

и

![]() ).

).

Из (2) следует, что

![]() ,

то есть отношение «

,

то есть отношение «![]() »симметрично.

»симметрично.

Наконец из тождества

следует, что

следует, что ,

поскольку симметрическая разность двух

множеств содержится в их сумме. Тогда

в силу (12)

,

поскольку симметрическая разность двух

множеств содержится в их сумме. Тогда

в силу (12)

,

,

то есть отношение

«![]() »

—транзитивно.

»

—транзитивно.

Если заменить в

некоторых из предыдущих определений

знак «=» знаком «![]() »,

получим новые понятия. Например, два

множества А

и В

называются непересекающимися

по модулю

J,

если

»,

получим новые понятия. Например, два

множества А

и В

называются непересекающимися

по модулю

J,

если

![]() ;

множествоА

является подмножеством множества В

по модулю J,

если

;

множествоА

является подмножеством множества В

по модулю J,

если

![]() и тому подобные.

и тому подобные.