книги из ГПНТБ / Цылев Л.М. Процесс горения кокса в доменной печи

.pdfРис. 32. Изменение состава газа в зоне горения доменной печи Ново-Липецкого за вода (среднее за период с 9 по 30 августа 1955 г.):

а — при введении газоотборной трубки —через верхнюю часть фурмы; б — по оси фурмы; в — че-

' |

рез нижнюю часть фурмы |

Движение потока газов и материалов в зоне горения подчи няется определенным аэродинамическим закономерностям. Од ним из наиболее простых явлений, рассматриваемых в аэроди намике, является истечение свободной и затопленной струи из насадки в пространство, заполненное средой тех же физических

Рис. 33. Изменение состава газа в вертикальной плоскости потока дутья в доменной печи Ново-Липецкого завода (среднее за период с 9 по 30 ав густа 1955 г.; рассматривать совместно с рис. 32). Цифры на кривых—• содержание компонентов газа, °/о

свойств, что и вещество струи £39]. Изучение этого явления по

казало, что в начальном участке потока сохраняется конус по

стоянных скоростей, концентраций и температур (рис. 35). Вер шина конуса располагается на расстоянии, равном 5—7 диамет рам насадка. За пределами конуса наблюдается смешение ве-

'ществ струн и среды. Движение струи дутья в доменной печи

после истечения из фурмы является более сложным, чем явление истечения свободной струи. Движение свободной струи происхо дит вдоль оси насадка, тогда -как у фурм доменной печи -совер шается циркуляционное движение газов и кокса. После удара о плотную стену неподвижного кокса поток поворачивает вверх вместе со взвешенными в печи кусками кокса. Непрерывное па дение кусков кокса сверху также деформирует струю дутья на

4* |

51 |

диаметром f80

Рис. 34. Изменение состава газа в вертикальной плоскости потока

дутья в доменной печи Ново-Липецкого завода 30 |

августа |

1955 г. |

(количество дутья 2100—2150 мъ1мин\ давление |

дутья |

1,85 |

1,90 яти; температура дутья —800° С). Цифры на кривых |

содер |

|

жание компонентов газа, °/о |

|

|

Рис. 35. Схема свободной струи:

ш—скорость истечения; Со — начальная концентра ция; Ге — начальная температура

расстоянии 200—500 мм от устья фурмы. Легкие куски кокса уносятся потоком и совершают циркуляционное движение, тя

желые куски пробивают струю и располагаются ниже оси фурм.

Взвешенные в движущемся потоке куски кокса горят за счет кислорода дутья, при этом изменяется состав струи — она обо гащается углекислотой. Несмотря на .непрерывное воздействие

Рис. 36. Схема циркуляции газов и кокса и из менение состава газа в зоне горения (при отборе проб газа выше оси фурм)

механических (циркуляция кокса) и химических (окисление угле рода кокса) процессов, в ядре начального участка потока дол

жен дольше, чем в других сечениях, сохраняться свободный кис лород. Кислород этот обнаруживается газозаборной трубкой в

| центральной части потока при повороте его вверх (рис. 36).

В отличие от горения кокса в слое, процесс горения в зоне циркуляции происходит в потоке дутья, в котором куски кокса находятся во взвешенном состоянии. Процесс горения заверша ется в промежуточном слое у границы зоны циркуляции в усло виях, близких к горению в слое топлива. Более уплотненное в этом месте состояние кокса при наличии высоких температур

способствует быстрому исчезновению остатков кислорода и та кому же быстрому восстановлению СО2 с образованием окиси

53

углерода и восстановлению Н2О с образованием водорода. Та ким образом, только заключительная стадия горения— восста новление СО2 до окиси углерода— происходит в слое кокса.

Температуры в окислительной зоне

Измерений температуры в горне доменных печей произведено сравнительно немного, что объясняется значительными экспери ментальными трудностями: весьма высокими температурами, сильной окислительной атмосферой и наличием жидких продук тов плавки в зоне горения. В этих условиях обычные термопары

(например платина-платинородиевые) мало пригодны: трудно найти защитные чехлы для термопар, которые бы хорошо проти востояли совместному влиянию высоких температур, разъеда ющему действию чугуна и шлака и механическим ударам кусков

кокса.

Один из первых исследователей температурного состояния горна — Рейнлендер {4] для измерения температур пользовался ардометром, железной штангой (0,1% С), термоэлементом, от сасывающим и оптическим пирометром. Д. С. Хорунов и

А. П. Афанасьев [34], а также В. А. Сорокин [41] пользовались

платина-платинородиевыми термопарами. Сотрудники акад. М. А. Павлова применяли графит-вольфрамовые термопары [27,

32, 37, 38]. Все указанные способы измерения температур имеют известные недостатки, отражающиеся на точности измерений. Применявшийся, например, Рейнлендером, оптический пирометр

для измерения температур в отдаленных от устья фурмы точках

посредством визирования через водоохлаждаемую трубку не

мог давать правильных показаний в связи с наличием в атмосфе ре горна значительного количества паров металлов и возгонов окислов, искажающих показания оптического пирометра. Пла тина-платинородиевые термопары, которыми пользовались Д. С. Хорунов и А. П. Афанасьев, В. А. Сорокин и др., пригодны для измерения температур в пределах 1500—1550°; при наруше нии герметичности защитного чехла эти термопары легко наугле роживаются, и показания их становятся неправильными. В окислительной зоне защитный чехол быстро прогорает, к спаю

приваривается чугун, вследствие чего показания термопары ис кажаются.

Недостатком графит-вольфрамовых термопар является интен сивное горение графита в кислородной части зоны горения, иска жающее результаты измерений, а также и то, что свойства гра фита не являются вполне постоянными, поэтому э. д. с. пары

графит-вольфрам изменяется. В результате градуировочные кри вые, полученные для партии термопар, изготовленных даже из одного графитового электрода, дают довольно значительный раз брос точек. Правильные показания при пользовании графит-воль- фрамовыми термопарами можно получить, имея градуировочные кривые для каждой термопары в отдельности.

54

Критикуя 'работу Рейнлендера, И. 3. Козлович указывает, что колебания температур в одной точке в течение 5 мин., дости гавшие 300—350°, можно объяснить только недостатками приме нявшегося Рейнлендером прибора [38]. Такие колебания темпера тур, конечно, невозможны, если исходить из слоевого горения

кокса в доменной печи, но являются неизбежными при циркуля ции кокса, когда в сферу горения ссыпается кокс в различном количестве (в единицу времени) и различной степени нагрева.

Отмечаемые И. 3. Козловичем незначительные колебания температур (порядка 20—30° в ту или иную сторону, иногда до

50°) могут быть объяснены довольно значительной инерцией графит-вольфрамовой термопары, имевшей диаметр 23,5 мм

(для увеличения прочности).

Существенным недостатком при измерениях температуры прафит-вольфрамовой термопарой является то, что для ввода их в печь необходимо пользоваться водоохлаждаемыми трубка ми диаметром 63,5—76,0 мм, которые занимают значительную часть площади сечения воздушной фурмы.

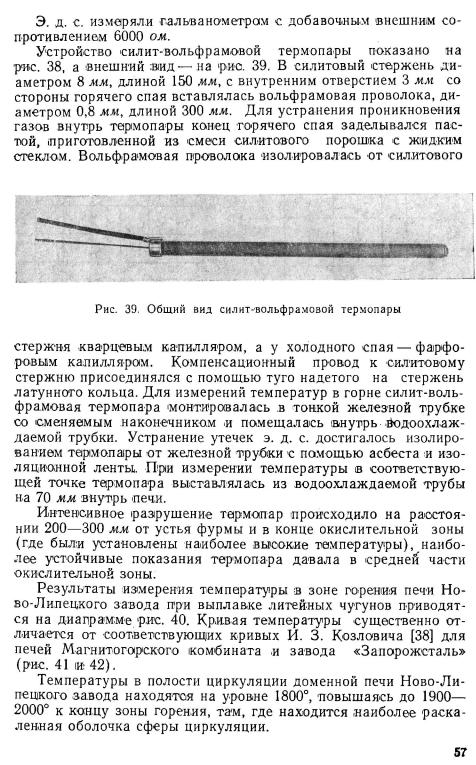

Во избежание нарушения циркуляции кокса в окислитель ной зоне нами применялись тонкие водоохлаждаемые трубки. Применение таких трубок потребовало для измерения темпера

тур в горне тонких и прочных термопар. С этой целью были из готовлены силит-вольфрамовые термопары. Пара силит-воль- фрам развивает большую э. д. с., равную 500 tnv при 2000°.

Недостатком силит-вольфрамовой термопары является окис ление вольфрамовой проволоки при нагреве выше 900°, вследст

вие чего нарушается контакт вольфрама с силитом.

Однако до образования на вольфраме пленки окислов уда валось получить устойчивые показания, позволявшие произвести замер температуры в одной точке.

Градуирование силит-вольфрамовой термопары производи лось посредством контрольной термопары в интервале от 600 до 1580°. На основании разовых показаний 34 силит-вольфрамовых термопар была построена градуировочная кривая (рис. 37). За висимость э. д. с. от температуры получилась линейной ’, в свя зи с чем для высоких температур данные были найдены экстра поляцией.

В связи с некоторым различием в физических свойствах ма териала, из которого были изготовлены силитовые стержни, по казания термопар иногда заметно отличались. Поэтому была произведена градуировка каждой из термопар, употреблявших ся при измерении температур в горне доменной печи, и опреде ление температур производилось не до общей градуировочной кривой (см. рис. 37), а по градуировочным кривым отдельных термопар.

1 Линейная зависимость была найдена также С. М. Волосовым и 3. И. Пеновой для силит-вольфрамовой термопары с длиной стержня 300 мм в интервале температур 1200—1800° [42]. Прим. авт.

55

Рис. 37. Градуировочная кривая си- лит-вольфрамовой термопары:

1 — термопара с |

наружным |

диаметром |

||||

8 мм, |

длина — 150 |

мм; |

2 —термопара |

с |

||

наружным |

диаметром |

12 мм, |

длина — |

|||

300 мм |

(по |

данным С. |

М. Волосова |

и |

||

|

|

3. И. Панова) |

|

|

||

Рис. 38. Устройство |

силит-вольфрамовой термопары: |

|||||

1 —силитовый стержень; |

2 — вольфрамовая |

проволока; |

3 — кварцевые капилляры: |

|||

4—паста из силитового |

порошка в |

смеси |

с жидким стеклом; 5 — компенсационный |

|||

провод; 6—фарфоровый |

капилляр; |

7— латунное |

кольцо; |

8 — чехол |

термопары (же |

|

лезная трубка); 9 — шнуровой асбест; |

10 — изоляционная |

лента |

||||

Полученная кривая температур находится в хорошем соот

ветствии с кривыми изменения состава газа. Максимальной температуре в -конце окислительной зоны соответствует макси

мальное содержание углекислоты в газе.

До настоящего времени широко распространено представле ние о фокусе горения, как о точке или ограниченном пространстве

Рис. |

40. |

Диаграмма |

изменения |

Рис. 41. Температура газов в горне |

|||

температуры в зоне |

горения до |

доменной печи |

ММК |

(по |

|||

менной печи Ново-Липецкого за |

И. 3. Козловичу): |

|

|||||

вода |

(по |

результатам измерений |

1 — измерения 1935 |

г.; |

2 — 1936 |

г.; 3 — |

|

|

в |

1954—1955 |

гг.) |

1937 |

г. |

|

|

внутри зоны, горения, где наблюдаются наивысшие температу ры. Скоростные киносъемки через фурменные гляделки, произве денные на доменной печи объемом 335 м3 (длина зоны горения

Рис. 42. Температура газов в горне доменной печи завода «Запорожсталь»

составляла 600—700 мм), показали, что куски кокса движутся на фоне ослепительно раскаленного экрана, представляющего собой сплошную стену кокса. Поскольку движение кусков кокса совершается в периферийной области зоны циркуляции (внут

ренняя полость свободна от кусков кокса), то оказывается невоз-.

можным определить место, где именно находится фокус горения. В связи с этим расположение места максимальных температур

.58

следует, по-видимому, относить не к фокусу, а к сфере горения вблизи малоподвижного слоя кокса, окружающего зону горе ния

Статическое давление газов

Значительное число измерений статического давления газов

вдоль радиуса горна было произведено сотрудниками акад.

М. А. Павлова [24, 38]. Целью подобных измерений было уста

новление противодавления горна, которое наряду с составом га за и температурой характеризует его проницаемость, в особен ности в центральной части. В большинстве случаев было уста новлено плавное падение давления газов по мере удаления от

|

Расстояние от устья фурмы, мм |

||

Рис. 43. |

Изменение |

статического давления газов |

|

в горне |

доменной |

печи |

Магнитогорского завода |

|

(по И. 3. |

Козловичу) |

|

При измерении статического давления в окислительной зоне

мы ставили задачу получить дополнительные данные для харак теристики циркуляции кокса у воздушных фурм. Представляло также интерес проверить наблюдавшийся Д. В. Ефремовым [22]

факт повышения статического давления газов в окислительной зоне (рис. 44).

Характерной особенностью кривых статического давления в

окислительной зоне доменной печи Ново-Липецкого завода яв

ляется крутой подъем его в конце окислительной зоны (рис. |

45). |

|

Отметим, что среди приводимых И. 3. Козловичем |

в его труде |

|

1 Относительно небольшое число измерений температуры |

(около |

30), |

произведенное авторами всего на одной доменной печи, еще не дает основа ний для определенных выводов об изменении температуры в окислительной зоне и расположении области с максимальной температурой газа. Измерения, произведенные В. А. Хромовым на доменной печи Ново-Тагильского завода в 1956 г., дали результаты, подобные полученным ранее сотрудниками акад. М. А. Павлова (см. «Кислород», 1958, № 4). Прим. ред.

59