книги из ГПНТБ / Цылев Л.М. Процесс горения кокса в доменной печи

.pdfИзучая разрыхленное пространство, образующееся перед фурмами под действием струи дутья, Д. А. Диомидовский [10] установил, что это пространство имело грушевидную форму, вы

тянутую к центру и несколько приподнятую кверху (рис. 7). Гра

ницей разрыхленного пространства, названного Д. А. Диомидовским «фурменным носком», является уплотненный слой ших ты, показывающий глубину проникновения дутья.

Движение |

кусков |

кокса пе |

|

|

|||

ред фурмами |

доменной печи |

|

|

||||

было подробно изучено амери |

|

|

|||||

канскими исследователями [11] |

|

|

|||||

посредством |

|

скоростной кино |

|

|

|||

съемки |

(800—3000 |

кадров в |

|

|

|||

секунду). Просмотр заснятых |

|

|

|||||

кадров |

показал, |

что |

частицы |

|

|

||

кокса движутся |

от |

фурмы и |

|

|

|||

попадают в |

довольно большую |

|

|

||||

полость с весьма яркой задней |

|

|

|||||

стенкой. Удаляясь от фурмы, |

|

|

|||||

они, как |

правило, |

несколько |

|

|

|||

отклоняются вверх, а более |

|

|

|||||

крупные из них как бы подни |

|

|

|||||

маются по наклонной плоскос |

|

|

|||||

ти. Эти наблюдения позволили |

|

|

|||||

исследователям сделать заклю |

Рис- 7- Схема фурменной струи |

по |

|||||

чение О ТОМ, ЧТО |

происходит |

||||||

циркуляция |

кусков |

кокса по |

Д' А' ДИ0МИД°ВСК0МУ |

|

|||

вертикальной окружности, ка |

|

|

|||||

сательной к нижней части которой служит струя дутья. |

у |

||||||

Иллюстрацией |

установленной циркуляции кусков кокса |

||||||

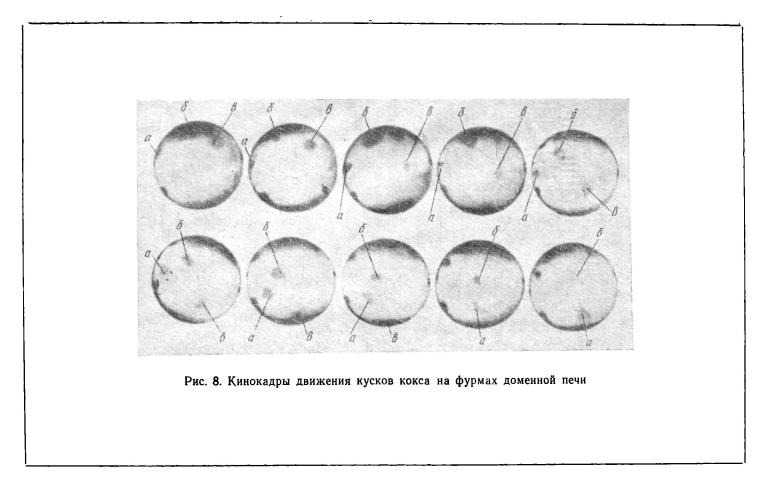

фурм доменной печи могут служить кинокадры, заснятые в Ин ституте металлургии им. А. А. Байкова АН СССР (рис. 8). На рис. 8 можно видеть, как темные куски кокса, появившиеся на ослепительно белом фоне сверху или сбоку фурмы, смещаются

потоком дутья книзу и постепенно светлеют в результате повыше ния температуры при горении. На последнем кадре один из кус ков (б) начинает подниматься вверх.

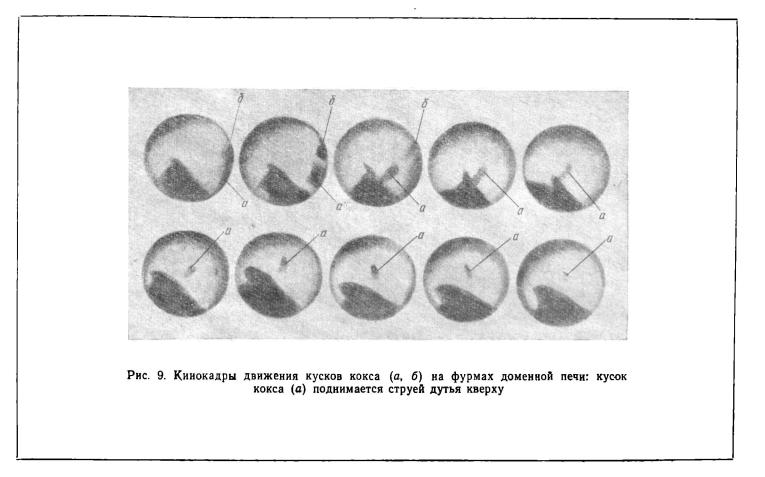

Кинокадры на рис. 9 более определенно свидетельствуют о том, что куски кокса, попавшие в струю дутья, сначала опу скаются, а затем начинают подниматься, исчезая из поля зре ния. Такая траектория движения кусков кокса (если только они не были крупны и тяжелы) обнаруживалась систематически на заснятых кадрах.

Наблюдения за движением кусков кокса у фурм доменной печи давали ограниченные возможности для изучения явления в целом. Поэтому американские исследователи в дальнейшем решили воспользоваться моделью для воспроизведения обнару

женной циркуляции кокса.

2* |

19 |

Изучение циркуляции кокса на моделях

В настоящее время уже опубликованы результаты несколь ких работ, выполненных на моделях и посвященных изучению движения кусков кокса под воздействием струи дутья [10, 11, 18, 19, 20], поэтому нет необходимости подробно останавливаться на методике подобных экспериментов. Одним из наиболее плодо творно работающих в этом направлении является американский физик Вэгстафф.

В процессе лабораторных исследований движения материа лов у фурм Вэгстафф использовал холодные модели различной формы (без горения кокса), стараясь по возможности соблю дать требования подобия (рис. 10). Однако по ряду причин, на

Рис. 10. Эскиз плоской модели фур

/ — решетка |

менной |

зоны [И]: |

|

|

||||

для |

|

выхода |

воздуха; |

2 — |

||||

деревянная |

опорная рама; |

3 — централь |

||||||

ная |

зона загрузки |

дубовых |

шашек; |

4 — |

||||

две |

плиты |

из |

толстого |

стекла (750Х |

||||

Х750 мм2) на расстоянии 100 мм одна |

от |

|||||||

другой; |

5 — фурма |

диаметром 30 |

мм; |

6 — |

||||

опорные |

ножки; |

7 — расходомер |

для |

воз |

||||

духа; 8 — верхнее |

положение для установ |

|||||||

|

|

|

ки |

фурмы |

|

|

|

|

которые Вэгстафф указывает в своих работах, это технически не всегда удается выполнить, поэтому в его исследованиях ценна

прежде всего качественная сторона, способствующая формиро ванию новых представлений о горении кокса в доменной печи. Опыты на моделях Вэгстафф производил с частицами различной формы и крупности, используя дробленый кокс, деревянные

кубики и бруски, кусочки изоляционного кирпича, гравий, ча стички из прозрачного полистирена др. Вэгстафф установил, что

зона циркуляции, если на нее не влияют смежные зоны, имеет почти правильную сферическую форму, слегка вытянутую по линии оси фурмы. Зона циркуляции в основном располагается выше струи дутья, которая является как бы касательной к ниж ней части этой зоны. Частицы материалов, подхваченные струей дутья, двигаются от фурмы, затем поднимаются, так как струя

отклоняется вверх плотной стенкой неподвижной части шихты.

Поднявшиеся куски двигаются далее в направлении стенки, где расположена фурма, а затем опускаются вдоль этой стенки,

22

вновь попадая в струю дутья. Часть кусков задерживается на границе зоны циркуляции. Другая часть кусков вовлекается в движение из неподвижной части шихты. Таким образом, проис

ходит непрерывный обмен частицами с окружающей полость циркуляции средой (рис. 11).

Рис. И. Схема зоны циркуляции кокса перед

фурмами:

о — вертикальный разрез; б — горизонтальный разрез

Детальное изучение циркуляции кокса, произведенное Вэгстаффом на модели [18], позволило уточнить характер этого яв

ления. Позднее Гарднер, экспериментируя на аналогичной мо дели с жидкостью [21], дополнил результаты Вэгстаффа, пока

зав, что плотность циркулирующих частиц существенно влияет на размер зоны циркуляции.

Опыты на моделях позволили установить полную аналогию движения частиц в модели и кокса в доменной печи. Как будет видно из дальнейшего изложения, наличие сферической цирку ляции в доменных печах подтверждается и составом газов в вертикальной плоскости воздушной струи.

23

Зависимость между размерами зоны циркуляции и количеством дутья

Размеры зоны циркуляции можно связать с величиной кине тической энергии струи дутья:

(П)

где D — диаметр зоны циркуляции, м;

т — масса дутья, поступающего через одну фурму в секун ду, кг ■ -*сек, /м

v—скорость струи дутья, м]сек.

7270

Данные для действующих доменных печей

ф- Завод в, фурма Ф 765мм

А-Завод 6, фурма Ф 727мм

а - Завод Б, фурма Ф 752 мм

-10-16

оДанные, полученные по пиниям одинакового содержания кислорода

впробах газа

£

у 762

и

5г

Данные для моделей.

Прямая срурма круглого сечения

5 508- о- Эллиптическая фурма

_ Фирма с отклонением• •/£» струи на 22°вниз

Фирма с отклонени- а ем струи на 22 °

вверх

<3

'Ч 25И

0\___ ,, |

, .__ I , I М I_____ ,___ ,__ , I . |

,. 11_____ , |

, . 1 , . . |

||

73,8 |

738 |

7380 |

|

73800 |

|

|

Кинетическая энергия дутья. кгм/сек |

||||

Рис. |

12. |

Зависимость диаметра |

зоны |

циркуляции |

|

кокса |

от |

количества дутья (расчет на |

основе прин |

||

ципа сохранения кинетической энергии дутья) |

|||||

Диаграмма |

(рис. 12), заимствованная |

из |

труда американ» |

||

ских исследователей, достаточно убедительно показывает нали» чие зависимости между диаметром зоны циркуляции и кинетш

ческой энергией дутья. Все экспериментальные точки уклады»

* Здесь и далее кг обозначает вес. Прим. ред.

24

ваются в узкой полосе, за исключением точек для низкого рас хода дутья, когда глубина его проникновения была незначитель ной и с трудом поддавалась точному измерению. На диаграмме нанесены также данные для доменных печей. Для определения глубины проникновения дутья в этих печах пользовались грани цей, соответствующей содержанию в газах 1 % О2.

Диаметр зоны циркуляции считался на 12% больше, чем это получалось при измерении зондом, так как полная величина диаметра не могла быть определена при вводе трубы в печь по линии оси фурмы. Расход дутья на фурму вычислялся по балансу углерода для каждой печи. Определенный таким образом расход дутья только приблизительно отражает действительное количе ство дутья, поступающего в каждую фурму, так как известно, что дутье недостаточно равномерно распределяется по фурмам. По-видимому, это обстоятельство послужило основной причиной

рассеяния точек на диаграмме.

Другой причиной рассеяния точек, как отмечают сами авто ры [11], могло явиться недостаточно точное соответствие между величиной зоны циркуляции и величиной зоны распрост ранения кислорода, определенной по 1 % О2. Тем не менее, дан ные для доменных печей также указывают на зависимость меж ду длиной зоны горения и величиной кинетической энергии.

Для оценки влияния кинетической энергии дутья на протя

женность окислительной зоны воспользуемся также данными со

ветских исследователей (табл. 3). Величина кинетической энер

гии дутья вычислялась на основании средних величин количест

ва, давления и температуры дутья. Количество и скорость про ходившего через фурму дутья определялись в соответствии с дей ствительным живым сечением фурмы (за вычетом площади, за

нятой газозаборной трубкой). Поправок на влажность не уда лось внести в связи с отсутствием сведений о содержании влаги в дутье. Длина окислительной зоны определялась по точке на кривой углекислоты, отвечающей содержанию 2% СО2, длина кислородной зоны — по точке на кривой кислорода, отвечающей

содержанию 2% О2.

Несмотря на некоторую неточность данных, послуживших для

построения графика (рис. 13), тенденция в расположении точек достаточно определенна и свидетельствует о том, что при увели чении кинетической энергии дутья длина окислительной зоны (по 2% СО2 и 2% О2) возрастает. Точки 2 и 7 несколько выпа дают из общей полосы — данные для этих точек, использованные для вычисления кинетической энергии, являются ориентировоч ными. Следует иметь в виду, что в печи Ашинского завода (точ ка /) в качестве горючего использовался древесный уголь — ма териал значительно более легкий, чем кокс. Этим объясняется большая протяженность окислительной зоны, почти равная дли

не зон горения |

для |

печей |

ММК (при фурме |

диаметром |

100 мм — точка 6) |

и |

КМК |

(точка 5), работавших |

со значи- |

25.

Таблица 3

Данные для определения кинетической энергии дутья и длина окислительной зоны по результатам некоторых исследований

Источник

И. 3. Козлович, Ашинский завод, 1936 г. [23] . . .

Н. И. Красавцев и А. П. Лю-

Режим работы |

Кинетическая энер гия секундного ко личества дутья кгм.сек |

Диаметр |

|||

|

печи |

|

|

мм |

|

количество дутья *нм/мин |

давление дутья, ати |

температура дутья, °C |

воздушной фурмы |

газозаборной трубы |

|

330 0,26 550 948 150 *57

Величина окисли тельной зоны по 2% СОг, мм |

Величина кислород ной зоны по 2% О, мм |

700 450

бан, |

Макеевский |

г. |

завод |

2300 |

1,27 |

580 |

1990 |

180 |

76 |

1100 |

800 |

||||||

им. |

Кирова, 19с6 |

[24] |

|||||||||||||||

Д. С. Хорунов и А. |

П. |

Афа |

2500 |

1,5 |

525 |

1780 |

180 |

63 |

800 |

500 |

|||||||

насьев, |

КМК [25] |

.... |

|||||||||||||||

И. 3. Козлович, Магнито |

3000 |

1,5 |

675 |

4840 |

175 |

57 |

1070 |

800 |

|||||||||

горский завод, 1936 г. [26] |

|||||||||||||||||

И. 3. Козлович, Я.М. Гольм- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

шток, В. Т. Басов |

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

И. П. Семик, ММК, 1934 г. |

2500 |

1,5 |

700 |

5170 |

150 |

51 |

1300 |

980- |

|||||||||

[27] |

................................ |

|

|

|

|

||||||||||||

То же.................................... |

|

|

|

|

2500 |

1,5 |

575 |

1540 |

100 |

51 |

750 |

400 |

|||||

М. Я. Остроухов, Ново-Та |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

гильский завод, |

1940 |

г. |

1850 |

1,65 |

500 |

1698 |

185 |

43 |

1200 |

710 |

|||||||

[28] |

................................ |

|

|

|

|

||||||||||||

* Диаметр трубки не указан в работе; размер трубки |

принят |

предположительно |

рав |

||||||||||||||

ным диаметру трубки, |

примененной тем же |

исследователем на |

|

ММК. |

|

|

|

||||||||||

тельно |

большей |

кинетической |

энергией |

струи |

дутья |

(1540 и |

|||||||||||

1780 кгм!сек. против 948 кгм!сек) |

[11] |

сделали |

попытку |

связать |

|||||||||||||

Американские |

исследователи |

||||||||||||||||

диаметр зоны циркуляции с количеством движения дутья

(12)

\Ф /

где А— площадь поперечного1 сечения фурмы, ж2; Р—плотность воздуха, выходящего из фурмы, кг • сек2/ж4

(при давлении 1 ата);

v—скорость воздуха, м!сек (при давлении 1 ата)-, Ф — давление в системе, ата.

1 Протяженность зоны горения в доменной печи Ашинского завода все же заметно меньше, чем в доменных печах ММК и КМК. Объясняется это, по-видимому, тем, что древесный уголь не только более легкое, но и более пористое горючее, обладающее значительно большей поверхностью, чем кокс.

Прим. ред.

26

Предполагается, что диаметр зоны циркуляции определяется соотношением между количеством движения струи дутья и про тиводействующей силой, которая принята равной произведению

давления в системе на величину поверхности циркуляционного потока

ФД~£> » Ари2, |

(13) |

где L — толщина модели.

Рис. |

13. Влияние |

кинетической энергии дутья на длину |

||||

|

|

|

окислительной -зоны: |

|

2 — Макеевский |

|

/ — Ашинский завод |

(плавка на древесном угле); |

|||||

завод; |

3 — КМК; |

4 — ММК; (диаметр фурмы |

175 |

мм); |

5 — ММК |

|

(диаметр фурмы |

150 |

мм); 6 — ММК (диаметр |

фурмы 100 |

мм); 7 — |

||

|

|

|

Ново-Тагильский завод |

|

|

|

Рис. 14. Зависимость зоны циркуля ции от количества дутья (расчет на

основе |

принципа сохранения количе |

|||||

|

|

ства |

движения |

дутья); |

диамет |

|

* — модель; |

о — завод |

А, |

фурма |

|||

ром |

165 |

мм; |

Д — завод |

Б, |

фурма диамет |

|

ром |

127 |

мм; |

■ — завод |

Б, |

фурма |

диамет |

|

|

|

ром 152 |

мм |

|

|

Соотношение между D и —— в логарифмическом масшта

бе представлено на диаграмме рис. 14.

Характер расположения точек для опытов на модели выяв ляет искомую закономерность с достаточной ясностью.

Данные, использованные для построения кривых по резуль

татам исследований на доменной печи, были получены непосред-

27

ственным зондированием границы зоны циркуляции посредством охлаждаемой трубки. Экспериментальные точки легли на диа

грамме с большим разбросом для доменной печи Б. Удовлетво рительного объяснения этому разбросу не найдено. Исследова тели связывают его с ненормальным поступлением кокса в зону циркуляции; зонд проникал внутрь горна глубже обычного

(1500 мм и более).

Рис. |

15. Стенд |

для |

моделирования |

явления |

|||

|

|

|

циркуляции: |

|

|

прок- |

|

1 — рама; 2— стекло |

из |

сталинита; 3— резиновая |

|||||

падка; 4 — стягивающие болты; 5 — верхний |

лючок |

для |

|||||

загрузки |

кокса; 6 — кокс; |

7 — нижний лючок |

для |

выг |

|||

рузки кокса; |

8 — фурма; 9 — регулировочный |

кран; |

10 — |

||||

патрубок |

для |

отвода воздуха из модели; |

11— дроссели |

||||

рующий |

кран |

пробковый; |

12— упорные |

планки; |

13— |

||

циафрагма для измерения расхода воздуха; 14 — щит с ртутными манометрами

Оба метода, примененные для установления зависимости между диаметром зоны циркуляции и количеством дутья, не позволяют учесть размеров частиц, совершающих циркуляци онное движение.

Опыты Д. А. Диомидовского показали, что пренебрегать раз мерами частиц топлива нельзя. В мелкой и поэтому более лег кой шихте зона разрыхленного состояния («фурменный носок»)

получается больше, чем в крупной и, следовательно, более тяже

лой шихте [10].

Влияние размеров кусков кокса на величину зоны циркуля ции (£>) изучалось авторами на частицах кокса размером 5, 10

и 15 мм1 при различных режимах, отличающихся диаметром фурм, количеством и давлением дутья.

Опыты проводились на модели (рис. 15), подобной по устрой ству ранее описанной (рис. 10). Расход воздуха замерялся с по-

1 Размер кусков кокса получен как средний из соответствующих фракций^ 4—6, 9—11 и 14—16 мм. Прим. ред.

28