книги из ГПНТБ / Сингер, С. Природа шаровой молнии

.pdf

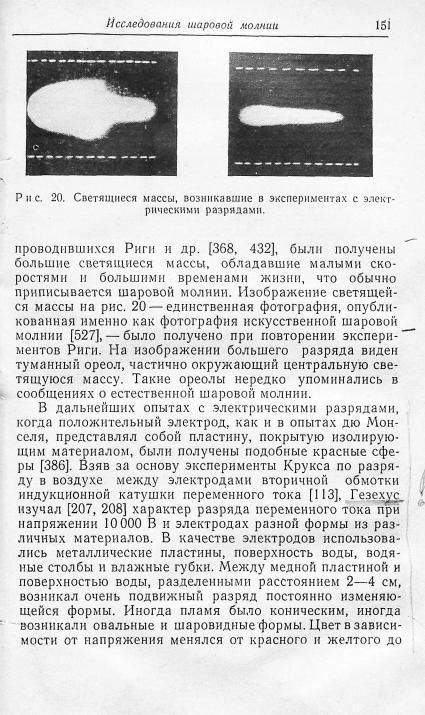

152 |

Глава 8 |

синего, фиолетового и белого. Огненный шар ни на мгно вение не оставался неподвижным, он двигался взад и вперед по пластине, издавая потрескивание. Часто он раз делялся на отдельные части, которые затем опять слива лись. В нескольких дюймах от разряда не ощущалось никакого тепла. В стеклянном колоколе, помещенном над прибором, собрались пары двуокиси азота. Особенно лег ко шаровидный разряд возникал между заостренным электродом и поверхностью воды, разделенными неболь шим расстоянием.

Согласно сообщению Гезехуса, при медленном умень шении расстояния после возникновения шара тот бес шумно исчезал; но если расстояние увеличивалось, шар превращался в обычную искру, издавая громкий треск, напоминающий взрыв. Воспроизведя в этих эксперимен тах многие свойства, проявляемые шаровой молнией, Гезехус пришел к выводу, что шаровая молния представля ет собой частный вид атмосферного разряда при перемен ном токе, при котором «сгорает» азот и образуются его окислы. С водяными столбами образовывались разряды, похожие на четочную молнию. Разряды, исследовавшие ся в этих экспериментах, по-видимому, заметно не отли чались от тех, которые получали более ранние исследова тели, из чего следует, что переменный ток создает светя щиеся сферы, очень похожие на те, о которых сообщал Планте, пользовавшийся такими же электродами, но ра ботавший с постоянным током. Де Яис [230] считал мало вероятным, чтобы естественная шаровая молния созда валась как разряд переменного тока.

Светящиеся сферы возникали на отрицательном электроде и в том случае, если два тонких металлических острия, соединенных с электростатической машиной, по мещались на светочувствительную эмульсию фотографи ческой пластинки [226, 273]. После отделения такого шара от ярко светящегося отрицательного электрода острие оставалось темным, а маленький шарик двигался к поло жительному электроду и медленно пересекал пластинку крайне сложным путем, иногда на мгновение останавли ваясь. Чтобы покрыть расстояние- 5—10 см, разделявшее электроды, шарику требовалось от 1 до 4 мин. Иногда ша- — рик разделялся на две-три также светившиеся части, пос-

Исследования шаровой молнии |

153 |

ле чего каждая часть продолжала двигаться к положи тельном}'' электроду. Когда шарик достигал этого электрода, свечение исчезало, а источник тока начинал вести себя так, словно его полюсы были соединены проводником. После проявления пластинки на ней был виден путь ша рика. Эксперимент был проведен с пластинкой, имеющей вуаль от экспонирования в свете, который не создавал проводимости в светочувствительном слое. Проводимость

появилась |

только после того, как |

по эмульсии |

прошли |

|||||

светящиеся |

шарики. |

|

|

|

|

|

|

|

Теплер провел несколько серий весьма детальных экс |

||||||||

периментов |

с |

электрическими |

разрядами |

постоянного |

||||

тока и значительно |

расширил |

достижения |

Планте в |

|||||

разработке |

основ теории шаровой |

молнии [514]. По |

ме |

|||||

ре увеличения |

силы |

тока между |

электродами |

в |

воз |

|||

духе возникали разряды пяти следующих типов: темный разряд, тлеющий разряд, кистевой разряд, кистевая дуга Теплера (слоистый разряд, в котором светящиеся области чередуются с темными слоями) и вольтова дуга, т. е. пламеобразный разряд. Теплер пришел к выводу, что все формы молнии представляют собой кистевые разря ды, различающиеся лишь силой тока [517]), и что шаровую молнию больше всего напоминает слоистый разряд — пе реходный между кистевым разрядом и вольтовой дугой. Положение возникшей между электродами светящейся области можно менять, варьируя ток. Перемещаясь меж ду электродами, эта область огибает пластины, поме щенные на прямой линии между электродами, и прони кает сквозь небольшие отверстия в этих пластинах [515]. Теплер ставил эксперименты для изучения зависимости свечения разряда от силы тока и пришел к выводу, что даже ток силой 0,01 А может дать очень слабое свечение в области размером с голову ребенка [514].

Исходя из этих наблюдений, Теплер предположил, что естественная шаровая молния возникает в канале, остав шемся после предшествовавшей вспышки обычной мол нии. Если во все еще проводящий канал начинает посту пать дополнительный ток из других частей грозового об лака, то может возникнуть сегментированный разряд, который образует либо четочную, либо шаровую молнию. Согласно описанным экспериментам, для создания хоро-

154 |

Глава 8 |

шо видимого разряда требуется сила тока всего в не сколько ампер. Отсюда следует, что энергия шаровой молнии должна быть очень невелика, а причиняемые ею повреждения могут объясняться или первоначальной ли нейной молнией, или тем, что в канале тут же происходит еще одна ее вспышка. Цвет шаровой молнии должен за висеть от силы тока в канале, так как в экспериментах слабый ток давал голубое свечение, при постепенном его усилении переходившее в темно-красное, кирпично-крас- ное, оранжево-красное и, наконец, в белое.

Движение шаровой молнии было объяснено взаимо действием двух причин: спуск с неба на землю происхо дит в канале в результате изменения тока, а смещение канала под воздействием ветра создает горизонтальное перемещение. Если поверхность земли, играющая роль катода, является лучшим проводником [65], светящаяся сфера ведет себя спокойно и остается стабильной до мо мента исчезновения, которое может сопровождаться взры вом. Если же лучший проводник — облако, то шар очень неустойчив и легко изменяет свою форму, он подпрыгива ет и испускает искры. Светящийся шар исчезает, когда ток уменьшается, например, из-за вспышки обычной мол нии в той же части облака. Наблюдения говорят в поль зу такого процесса [452]. О важности той роли, которую приписывала теория Теплера каналу молнии, свиде тельствует уже упоминавшееся выше наблюдение: шар, образовавшийся прямо под облаком, медленно опустил ся к земле по каналу, по которому перед этим прошло несколько разрядов молнии, причем один из них рас пался в четочную молнию [51]. Отмечавшееся в несколь ких случаях удлинение щаровой молнии, когда в верхней или нижней ее части появились выступы, придававшие ей сердцевидную или грушевидную форму, также согласу ется с идеей вертикального проводящего канала. Теория Теплера, как и теория Планте, утверждает, что сама по себе шаровая молния опасности не представляет, хотя яв ляется индикатором положения потенциально опасного пути, по которому может затем пройти разряд обычной молнии [518].

Предположения, что шаровая молния — это кистевой разряд, можно проследить по меньшей мере до Сноу Гар-

Исследования шаровой молнии |

155 |

риса; со сходным утверждением выступал и Лодж, указы вавший, что источником таких разрядов в присутствии грозовых потенциалов могут быть подземные металличе ские проводники [288]. После экспериментов с конденса торами в разреженных газах в качестве модификации те ории Теплера была выдвинута идея ионизации без свече ния в разреженных каналах в воздухе [527]. Светящаяся область в этом случае возникала бы при увеличении дав ления в канале.

Хотя вначале казалось, что теория Теплера |

объясняет |

||||||

ряд свойств шаровой |

молнии, |

вскоре |

выяснилось, |

что |

|||

многие наблюдения |

уложить |

в ее рамки |

невозможно. |

||||

В нескольких случаях шаровая |

молния |

появлялась |

без |

||||

предшествующей |

вспышки линейной молнии |

или же в |

|||||

стороне от места |

этой вспышки [181, 229, |

357, |

360, |

413]. |

|||

В подобных случаях приходилось предполагать |

присутст |

||||||

вие несветящегося канала или невидимого разряда, о чем упоминалось выше. Как указали де Янс и Бранд [65, 230], в отличие от экспериментальных разрядов, в которых образуется несколько ярких областей, в проводя щем канале должна возникать только одна светящаяся область. Для длительного существования шаровой молпни требуется, чтобы канал, созданный первоначальной молнией, сохранял проводимость столь же долго. Это означает гораздо более длительное время, чем обычно полагают, однако уже упоминавшиеся [512] наблюдения многократных вспышек молний в одном канале [51] пока зывают, что такое длительное сохранение проводимости возможно.

Эксперименты свидетельствуют, что для поддержания так называемого огненного шара, возникающего при ду говом разряде в парах ртути, достаточно даже очень сла бого непрерывного тока,-тогда как полное прекращение тока приводит к распаду шара за микросекунды [205]. Этот тип разряда возникает при низком давлении и ис пользовании металлических электродов с низкой точкой кипения и обычно считается самоподдерживающимся газовым разрядом. Разность потенциалов между электро д а м и при этом примерно равна потенциалу ионизации газа. При появлении огненного шара эмиссия электронов с катода, по-видимому, не определяется разогревом его

156 Глава 8

тепловыми нонами, а является результатом либо туннель ного эффекта, например из-за высокой напряженности поля у катода, либо уменьшения рабочей поверхности катода при накоплении вблизи пего паров или плазмы высокой плотности. В плазме разряда электроны облада ют только тепловой энергией. В дуге же электронный ток более чем в 50 раз превышает ионный. Сходную форму разряда дают низковольтные дуги при подогревном ка тоде. В этом случае разность потенциалов электродов может быть ниже потенциала ионизации газа [234, 300].

Разряд поддерживается тепловой |

энергией, |

получаемой |

от катода. Потенциал достигает |

максимума |

[в области |

положительного столба, отшнуровавшегося от стенок и имеющего шаровидную конфигурацию. — Перев]. Здесь и происходят возбуждение и ионизация. Типичный шар диаметром 1 мм с голубой сердцевиной и бледно-розовой оболочкой [300] образуется в аргоне при давлении 6 мм рт. ст. и расстоянии между электродами около 1 см. Однако при более высоких давлениях, и в частности при атмосферном, такого образования шара, по-видимому, не произойдет, па что указывает полученное в эксперимен тах почти постоянное произведение давления на критиче ское расстояние между электродами для данного газа при давлении вплоть до 13 мм рт. ст. Изучение вспышек молний с особенно длительным свечением (0,04—0,27 с) показало, что непрерывное свечение происходило в слу чае, когда имелся непрерывный слабый ток, поддержи вавший проводимость канала в разрядах с многократ ными импульсами [253].

Если, как утверждает теория Теплера, шаровая мол ния образуется как разряд в проводящем канале мол нии, тогда ее размеры должны быть сравнимы с ди аметром этого канала [65, 230]. Хотя размеры многих на блюдавшихся шаровых молний хорошо согласуются с типичными диаметрами каналов молнии в 3—12 см, некоторые из них не укладываются в эти пределы. Напри мер, в той же грозе с высокой частотой вспышек, когда наблюдалась шаровая молния, двигавшаяся по каналу предыдущего разряда, при ослаблении грозы у нижнего конца разряда образовались яркие сферы, диаметр кото рых втрое превосходил диаметр канала молнии [51]. Че-

Исследования шаровой молнии |

.157 |

точная молния как в горизонтальном, так и в вертикаль ном направлении перемещается очень мало, и четки сохраняют свое относительное положение. По теории Теплера это означало бы полное отсутствие ветра или же одинаковое движение воздуха вдоль всей линии че ток [458]. Шаровая же молния способна совершать значи тельные передвижения. Один исследователь [354] сделал на этом основании следующий вывод: теория Теплера приложима к четочиой молнии, но не к шаровой, которая представляет собой совсем другое явление. Согласно те ории Теплера, внутрь помещений шаровая молния попа дает потому, что ее несет туда ветер. Упоминаемое в не которых сообщениях движение против ветра этой теорией не объясняется. Не рассматриваются ни вращение сфер, ни их качение по земле.

В числе моментов, не укладывающихся в это объяс нение, часто указывается также на появление шаровой молнии в ясную погоду [579] и в закрытых помещениях. Теплер считал появление огней св. Эльма внутри зданий свидетельством в пользу гипотезы, что таким же спосо бом может возникнуть и кистевой разряд [514]. Пятьдесят лет спустя шаровая молния вновь была описана [440] как электрический разряд, стекающий с острия подобно огню св. Эльма, но образующийся в исключительно сильном поле. Сообщения [468] о том, что огонь св. Эльма преобра зовывался в движущуюся сферу, срываясь с неподвижно го острия, которое абсолютно необходимо для возникно вения первоначальной формы — коронного разряда,— дают интересное подтверждение этой теории. Возражения против теории Теплера натолкнули некоторых исследова телей на мысль, что представление о кистевом разряде не приложимо к проблеме шаровой молнии, п в поисках других возможностей [480] они обратились к работам Релея о возникновении при разрядах возбужденного азота. Возбужденный азот создает светящуюся массу, которая продолжает светиться и после исчезновения электрическо го разряда. Следует, однако, заметить, что сам-Релей не принял такого объяснения шаровой молнии.

Через 50 лет после исследований Теплера шаровую молнию вновь стали связывать с разрядом постоянного тока, отчасти из-за того, что вопрос об удержании плаз-

158 |

Глава 8 |

мы был весьма труден для исследования даже в теорети ческих моделях. Велось дальнейшее экспериментальное изучение разряда между положительно заряженным острием и плоским или кольцевым электродом [483]. Кроме обычного коронного разряда, удалось получить только один стабильный разряд — линейный. Со смочен ными водой или изолированными электродами, с которы ми работал Планте, эксперименты не проводились и ни каких шаровидных разрядов отмечено не было.

В дальнейшем теоретическом исследовании шаровой молнии рассматривались разряды постоянного тока, име ющие сферическую форму и существующие при малой величине тока в электрическом поле после разряда ли нейной молнии [151]. Такая сфера представляет собой об ласть с высокой проводимостью, что обусловливает боль шую плотность в ней токовых линий и силовых линий электрического поля, которые сходятся сюда из обшир ных близлежащих областей. Проводимость зависит от квадрата напряженности поля. Быстро убывающее с рас стоянием диполыюе поле в этой модели не может опреде лить какую-либо силу, способную уравновесить архиме дову силу, действующую на шар, более нагретый, чем' окружающий воздух, и удержать его тем самым на опре деленной высоте.

Светящиеся сферы, возникавшие при высокочастотном разряде и рассматривавшиеся как возможные экспери ментальные модели шаровой молнии [405], обладали тем пературой 2000—2500 К. Действие таких температур ис следовалось на мыльных пузырях, наполненных гелием, плотность которого при 2200° К приближается к плотно сти воздуха. Собственный вес пузырей крайне мал — на полненные воздухом, они опускаются очень медленно; на полненные же гелием, пузыри диаметром 20—35 см под нимались в воздухе, достигая максимальной скорости 120 см/с. Пузыри большего размера становились близки по форме сжатым сфероидам, что приводило к большему

их торможению в воздухе и не позволяло достичь |

более |

|

высоких |

скоростей. В этих условиях шару диаметром |

|

20 см для компенсации потерн энергии горячим |

газом-- |

|

требуется |

мощность примерно 10 000 Вт. |

|

Для получения модели, в которой подъемная сила бы-

Исследования шаровой молнии |

159 |

ла бы уравновешена и тлеющий разряд удерживался на постоянной высоте, Пауэлл и Финклстайн переработали теорию диполы-юй области тлеющего разряда в теорию положительно заряженной сферы [405]. В ней принима ется, что огненный шар возникает как остаток вспышки обычной молнии или в результате преобразования огня св..Эльма. Сама теория рассматривает процессы, благо даря которым сфера сохраняется на отмечаемый очевид цами долгий срок. Электроны, обладая по сравнению с нонами большей скоростью, покидают шар, в результате чего он заряжается положительно. Приземное электриче ское поле после удара молнии меняет знак на противо положный и воздействует в направлении, обратном подъ емной силе.

Сферы, полученные с помощью высокочастотных раз рядов в резонаторах, оставались видимыми в течение 0,5—1 с после отключения тока [404]. Для таких же раз рядов постоянного тока столь долгое свечение после от ключения тока экспериментально показано не было. Это время было сочтено длительностью жизни шаровой мол нии за счет внутренней энергии, полученной ею в момент образования, а в течение более долгого периода разряд предположительно удерживается за счет энергии изме нившего направление электростатического поля земли с градиентом 2000 В/см [405]. Это поле, которое может со храняться несколько секунд после удара молнии, обеспе чивает дополнительную ионизацию. Основным механиз мом ионизации является обычный процесс размножения электронов, предложенный Таунсендом и заключающий ся в том, что электрон, обладающий в электрическом по ле достаточной энергией, может ионизовать нейтральную частицу, порождая добавочный электрон и ион:

е- + А -> А+ + 2ег,

где

А= 02 , N 2 , NO или О,

Л+ = Of, N2, NO+ или 0 + .

Эксперименты показали, что для получения одного дополнительного электрона в поле 2000 В/см с помощью этого процесса необходимо, чтобы пробег электрона в

160 |

Глава 8 |

Облако

Высокая электропроводность, "высокая температура

Земля.

Р и с . 21. Модель шаровой молнии, полученная в результате пря мого электрического разряда.

воздухе составлял примерно 7 см. В воздухе при равно весном состоянии, соответствующем температуре 3500 К, для получения добавочного электрона достаточно пути менее 1 см, если имеют место процессы начальной иони зации. Предполагается, что предварительный разряд молнии (который эта теория считает необходимым) спо- " собен создать условия в атмосфере, благоприятные для таунсендовского размножения электронов. Достаточно интенсивно размножение происходит при температуре вы ше 2000 К.

Электроны вводятся в светящийся шар с обширного участка ниже него, как показывает направленное вверх движение тока на рис. 21. Положительные ионы оставля ют шар, стекая вниз, в поле, которое поддерживает поло жительно заряженный шар. На движение такой сферы должно воздействовать притяжение проводников. Это объяснение поведения шаровой молнии сходно с тем, которое выдвигается в плазменной теории — а именно что истечение электронов из естественных огненных ша ров в форме коронного разряда создает положительный заряд [128]. Взрыв может произойти при контакте с про-_- водником из-за быстрого нагревания в результате резкого увеличения потока электронов; увеличение ионизации при