книги из ГПНТБ / Любчик, М. А. Оптимальное проектирование силовых электромагнитных механизмов

.pdf1,0 1,5 2 ,0 2 ,5 3 ,0 3,5 м м

а )

' Г 7

г) €

Рис. 1-24.

кривых этого рисунка, способствует формированию тяго

вой |

характеристики требуемого вида. |

На рис. 1-24,г |

с |

целью сопоставления приведены |

характеристики |

с шунтом максимального диаметра при различных раз мерах нерабочего зазора, указанные характеристики на глядно демонстрируют совместное воздействие на формы тяговых характеристик ферромагнитных шунтов и разме ров нерабочих зазоров, что весьма перспективно для практического применения.

Тяговые характеристики СЭММ с ирямоходовым втяжным якорем

На рис. 1-25 приведены эскизы характерных исполнений СЭММ с тянущим (рис. 1-25,а, в) и толкающим (рис. 1-25,6) якорем.

Конструкция таких СЭММ состоит из магнитопровода-ярма: кор пуса КП, упорного и проходного фланцев ФЛ, стопа СП и под

вижного |

якоря |

Я. 'Втягиваю |

|

|||||

щая катушка размещается вну |

|

|||||||

три ярма |

и |

может |

полностью |

ФЛ2 |

||||

(рис. 1-25,а, 6) |

или |

частично |

у / / / // / / // / ) у ////;У ш £ |

|||||

(рис. |

1-25,а) |

охватываться |

2/НР |

|||||

сталью |

магнитопровода. |

|

|

|||||

Узлом, направляющим дви |

|

|||||||

жение якоря, может быть или |

|

|||||||

специальная немагнитная втул |

|

|||||||

к а-ги льза Г |

(рис. 1-25,а), или |

|

||||||

часть |

магнитопровода — ворот |

|

||||||

ничок |

ВР |

(рис. |

1-25,6). В зо |

|

||||

нах сочленения фланцев с кор |

|

|||||||

пусом и фланца со стопом об |

|

|||||||

разуются постоянные нерабочие |

|

|||||||

зазоры |

HP, которые в некото |

|

||||||

рых исполнениях |

могут |

отсут |

|

|||||

ствовать. |

Нерабочий зазор в зо |

|

||||||

не воротничка является особен |

|

|||||||

ностью данной конструкции. |

|

|||||||

Наиболее |

|

распространен |

|

|||||

ными формами опорных по |

|

|||||||

верхностей втяжных СЭММ яв |

|

|||||||

ляются плоская, коническая и |

|

|||||||

усеченно-коническая |

|

поверх |

|

|||||

ность. Значительное влияние на |

|

|||||||

форму |

тяговой |

характеристики |

|

|||||

оказывают, как и в случае |

|

|||||||

внешнего |

исполнения |

якоря, |

|

|||||

ферромагнитные шунты (1-18в), |

|

|||||||

подробный анализ |

влияния ко |

|

||||||

торых |

при |

исполнениях со |

Рис. ’1-25. |

|||||

втяжным |

якорем |

будет |

приве |

|

||||

ден ниже.

Исполнения с .плоским, коническим и усеченно-коническим яко рем широко используются в практике, а характер изменения их тяговых сил при движении якоря достаточно полно освещен

— 6 38 |

ИЗ |

в'[Л. 24, 82]. Укажем только, что увеличение Опорных поверхностей

вобласти основного зазора между якорем и стопом, как и наличие

полюсного наконечника у СЭММ с внешним якорем, увеличивает электромагнитную силу в начале хода якоря.

Сглаживание характеристик в конце хода (пологий характер) определяется относительным увеличением падения н. с. в нерабочих зазорах и участках стали (особенно при насыщении системы) и уменьшением н. с., падающей на рабочий зазор.

С целью исследования влияния на форму тяговой характеристи ки опорных поверхностей магиитопровода в рабочем зазоре втяж ных электромагнитных систем постоянного тока и исключения из

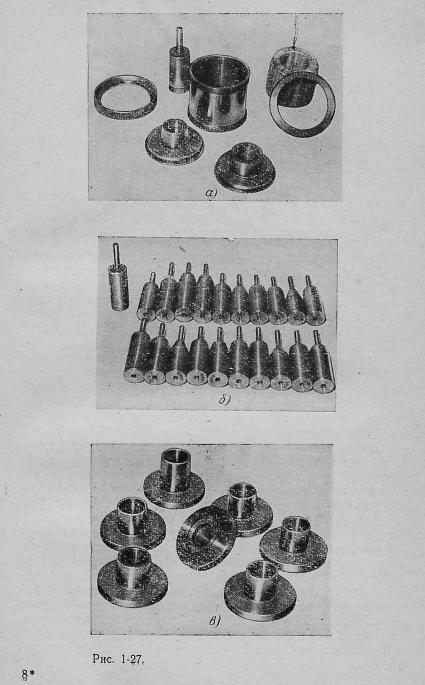

анализа других факторов в этих и других случаях был изготов лен специальный разборный электромагнит с малым рассея нием потока, размеры основных узлов которого приведены на рис. 1-26. Различные исполне ния втяжных якорей и стопов магиитопровода (рис.^ 1-27,а— в), которые устанавливались в

соответствующей комбинации, не изменяли при этом общие

размеры |

нерабочих |

заборов, |

примерное |

насыщение |

ютали |

и пр. |

|

|

Некоторые влияния на тя говую характеристику, а сле довательно, и критическую си лу оказывает изменение формы и величины воздушного зазора у поверхности воротничка (рис. 1-28). Нерабочий зазор в зоне движения якоря вызывает по

терн н. с. и уменьшает общую тяговую силу. С целью уменьшения сопротивления потоку в этой области уменьшают величину зазора бвр и увеличивают высоту Дпр поверхности стали в этой зоне.

Конструкция наружного воротничка, представленная на рис. 1-28,6, по сравнению с исполнением рис. 1-18,а уменьшает со противление нерабочего зазора на пути потока и не уменьшает обмоточное пространство окна намотки, но увеличивает габариты проходного фланца. Конструкция внутреннего воротничка (рис. 1-28,в) уменьшает сопротивление нерабочего зазора, уменьшает зону бо кового потока рассеяния, уменьшает обмоточное пространство, но при этом воротничок может быть использован в качестве направ ляющего узла для подвижного якоря. Конструкция рис. 1-28,г пред полагает исполнение подвижного якоря с полюсным наконечником. Внутренний воротничок уменьшает составляющую соленоидной силы и повышает силу в основном зазоре, вследствие чего характеристика проходит круче, т. е. несколько снижается на больших зазорах и поднимается на малых. Подробное исследование влияния на тяговую характеристику конусности, усечения, а также расположения стопа, размеров внутреннего воротничка и др. приведено в [Л. 51].

114

Анализ влияния на форму тяговой характеристики ферромагнитного шунта, установленного в зоне основного рабочего зазора втяжного электромагнита

При движении якоря втяжных электромагнитов можно получить рациональное перераспределение энер гии, запасенной в электромагнитной системе СЭММ, и тем обеспечить нужную по форме тяговую характеристи ку, если область основного зазора шунтировать участка ми ферромагнитного материала. Различные исполнения таких шунтов, охватывающих тело якоря, приведены на рис. 1-29,а—з. Ниже будем различать ферромагнитные шунты, у которых поверхность может быть принята маг нитно-эквипотенциальной; как правило, такие шунты слабо насыщены и имеют постоянное сечение (ненасы щенные шунты), шунты, у которых из-за различного на сыщения участков стали поверхность не эквипотенциаль на, имеют переменное сечение (насыщенные шунты).

Введение в область рабочего зазора дополнительных ферромагнитных масс увеличивает в начальном поло жении якоря проводимость рабочего зазора и обеспечи вает значительный по сравнению с плоским, коническим или усеченно-коническим зазором выигрыш по силе. При внедрении якоря в полость стопа при наличии шунта про водимость также резко увеличивается за счет появления радиальных потоков между боковыми поверхностями якоря и внутренней поверхностью шунта. При этом про исходит перераспределение н. с. между участками рабо чего зазора, стали и нерабочих зазоров, особенно в зоне воротничка. Падение н. с. на рабочем зазоре резко уменьшается, и тяговая характеристика круто спадает вниз. Некоторое возрастание силы в конце хода опреде-

116

ляется влиянием торцевой проводимости при малых за зорах. Уменьшение сечения участков стали, шунтирую щих основной зазор, например как в случае исполнения СЭММ, приведенного на рис. 1-30, 1-31,а, несколько уменьшает начальную силу, но значительно сглаживает провал силы при малых зазорах (рис. 1-31,6). Послед-

Рнс. 1-29.

нее определяется степенью насыщения шунта, в резуль тате чего уменьшается его проводимость и изменяется распределение и. с. участков магнитной системы, а сле довательно, и тяговая сила.

Применяя шунты с различным сечением, например седлообразные, как это показано на рис. 1-32,а, б, мож

117

в) |

г) |

Р и с . 1 - 3 3 .

цевая проводимость, производная которой очень быстро нарастает, что приводит к подъему тяговой характери стики.

Рассмотрим влияние толщины шунта. Тяговые харак теристики электромагнита при различных внутренних диаметрах шунта d0 и неизменных остальных размерах

(dc = const, dm = const, b= const, co = 0) изображены на рис. l-33,e.

Тяговые характеристики по форме напоминают кри вые, рассмотренные выше. Так как высота шунта не ме няется,, абсцисса максимума не смещается. При увеличе нии внутреннего диаметра шунта толщина его уменьша ется, а радиальный зазор между якорем и шунтом 6,= =i(do—dc)/2 растет.

Увеличение радиального зазора приводит к уменьше нию производной от проводимости и ординаты максиму ма тяговой характеристики. При достаточно больших радиальных зазорах и малой толщине шунта максимум сглаживается и характеристика становится монотонно возрастающей. Если изменять наружный диаметр шун

та dcn, оставляя остальные размеры |

неизменными (d0 — |

= const, dc — const, b= const, co = 0), |

то производная от |

проводимости основного зазора остается постоянной. Од нако при уменьшении толщины шунта он насыщается, что приводит к уменьшению падения н. с. на основном

зазоре, |

поэтому ордината максимума |

с |

уменьшением |

||

толщины шунта понижается. |

|

|

|

|

|

Некоторое изменение формы тяговой характеристики |

|||||

можно |

получить, применяя |

ступенчатый |

шунт |

||

(рис. 1-33,г), например, как показано |

на |

рис. |

1-29,а и |

||

1-33,а. |

|

|

|

|

|

Характер изменения силы по ходу якоря в приведен ных выше исполнениях (рис. 1-33) при ненасыщенном шунте при резком нарастании силы в начальных поло жениях якоря (больших зазорах) дает резкий спад (за вал) силы на конечных участках движения, что для со гласования с внешними характеристиками ряда СЭММ является рациональным, однако в ряде случаев такой «завал» нецелесообразен. Сглаживание характеристики на конечных участках движения можно получить за счет скоса на конце якоря (рис. 1-34).

Если на конце якоря проточить под углом со кониче скую поверхность, то по мере внедрения якоря в полость шунта радиальный зазор между якорем и шунтом будет

121