книги из ГПНТБ / Кузник, И. А. Гидрология и гидрометрия учебник для сельскохозяйственных техникумов по специальности гидромелиорация

.pdf4.Для построения кривой со = /(# ) вычисляем площади во

ного сечения со для уровней над нулем графика: 50, 100, 150, 200 и 228 см. Этим уровням соответствуют отметки: 23,0; 23,5; 24,0;

24,5 и 24,78 м. |

|

разных уровней |

определяется |

||

Площадь водного сечения для |

|||||

планиметром. Площадь coi при Н\ = 50 см равняется |

1,78 м 2. |

При |

|||

уровне Нч = 1 0 0 |

см над нулем графика площадь вычисляем |

как |

|||

сумму coi = 1,78 |

м2 1при # i = 50 см |

и |

Асог = 8 , 1 1 м2 между уровня |

||

ми 50 и 100 см. |

Эта площадь e f k d |

заштрихована |

на рис. |

110. |

|

Результаты расчетов приведены в табл. 59. |

|

|

|||

По данным таблицы построена |

кривая зависимости со = f(H) |

||||

(см. рис. 111). На оси д: отложены площади в масштабе 1 деле

ние— 10 м2, а |

на оси у — уровни в масштабе 1 деление — 25 см. |

Если русло |

в створе не размывается и не запляется, то, поль |

зуясь рис. 1 1 1 , можно определить площадь водного сечения без промерных работ для любых уровней в пределах 0—228 см над нулем графика. Так, при уровне Н = 190 см площадь водного се чения со = 40,5 м 2.

ТЕМА 16. ИЗМЕРЕНИЕ И ВЫЧИСЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВ ВОДЫ В РЕКАХ И КАНАЛАХ

56. Распределение скоростей в потоке и вы числение средних скоростей течения воды

Мгновенная и средняя скорость. Расход воды представляет собой произведение средней скорости на площадь живого сечения. Поэтому для определения расхода надо измерить каждую из этих величин. Измерение скоростей и их направления — самостоятель ная задача при изысканиях для проектирования мостов, мест во дозабора при орошении, водоснабжении, а также при регулирова нии русла и т. д.

Распределение скоростей в потоке разнообразно. В поперечном профиле скорости уменьшаются по направлению от поверхности воды к берегу и ко дну. Они замедляются вдоль потока при умень шении уклонов водной поверхности, при увеличении шероховатости в связи с зарастанием отдельных участков. В плесах и на перека тах, в основном русле и в пойме скорости различны. Они изме няются по величине и направлению при изменении уров ня в реке.

Если измерять скорость воды в одной и той же точке при по стоянном уровне, можно заметить, что она непрерывно меняется, несколько отклоняясь от средней величины. Иными словами, ско рость пульсирует. Исходя из этого, различают «мгновенную» и «осредненную» скорость. Осреднемная за более или менее продол

212

жительное время (2 — 1 0 мин) скорость в точке устойчива по вели чине.

Скорости в точках и на вертикалях. Скорости измеряют в разных точках на отдельных скоростных вертикалях. По данным этих измерений вычисляют среднюю

скорость |

на вертикали. |

|

|

|

|||

Для |

наглядности распределение |

|

|||||

скоростей по вертикали изобража |

|

||||||

ют |

графически |

построением |

эпюры |

|

|||

скоростей, |

или годографа (рис.1 1 2 ). |

|

|||||

На |

вертикальной линии ОС отложе |

|

|||||

ны глубины в метрах. |

В местах из |

|

|||||

мерения |

скоростей по |

горизонтали |

|

||||

отложены |

измеренные |

осредменные |

|

||||

скорости в м/с. |

Концы горизонталь |

|

|||||

ных линий |

соединены |

плавной кри |

|

||||

вой. |

Очертания |

кривых различны |

|

||||

для разных вертикалей в зависимо |

|

||||||

сти от характера русла |

и дна. |

Рис. 112. Эпюра скоростей на |

|||||

На рис. 113 показаны живое сече |

вертикали. |

||||||

ние |

реки |

и |

скоростные |

верти |

|

||

кали, на которых измерялись скорости. По вычисленным значениям осредненных скоростей вычерчены линии одинаковых скоростей,, или из от ахи. На рис. 113 а показаны изо-тахи в поперечном профиле открытого русла, а на рис. 113 б при наличии ледяного-

21$

.покрова. В открытом русле наибольшие скорости размещаются на поверхности самой глубокой вертикали. Дополнительная шерохо ватость, создаваемая ледяным покровом, является причиной пере мещения наибольшей скорости вглубь от нижней поверхности льда.

Средняя скорость на вертикали и в живом сечении. Для опре деления средней скорости на вертикали в зависимости от глубины водотока, условий производства работ и характера задания при меняют одноточечный, двух-, трех- и пятиточечный методы изме рения. При одноточечном методе скорость измеряют на 0,6 глуби ны от поверхности. Например, при глубине вертикали Я = 2,5 м точка измерения находится на расстоянии 0,6-2,5 = 1,5 м от по верхности воды. Опытом доказано, что скорость в этой точке близка к средней скорости на вертикали или

|

‘Ув ~ |

мо,б я . |

|

|

( 1 2 1 ) |

|

При двухточечном |

методе |

скорость |

измеряется на глубинах |

|||

0 ,2 Я и 0 ,8 Я от поверхности, а средняя скорость на вертикали |

||||||

|

и.0,2 Я + н 0,8| |

Я |

|

(122) |

||

|

VK |

|

|

|

||

При трехточечном способе измерения |

|

|

||||

|

“ о,2 Я + 2 ,/0,6 н |

+ |

Ы0 8 н |

(123) |

||

V ° |

= -------------------4------------------- |

|||||

|

||||||

и, наконец, при пятиточечном способе измерения |

|

|||||

!'о,о' |

■3и,0,2 Я + |

3 “ о,6 Я + |

-"о,;8 Я |

(124) |

||

|

|

10 |

|

|

||

|

|

|

|

|

||

где Uo, о и Ыдон — представляют скорости на поверхности и у дна. Легче всего измерять скорости на поверхности. Для перехода от поверхностной скорости к средней на вертикали вводится коэф фициент k, меньший единицы. В каждом отдельном случае коэф фициент k нужно определять опытным путем. Приближенно его

принимают равным 0,85.

Из всех приведенных формул наиболее точной является фор мула (124), т. е. пятиточечный метод измерения. Опыт показывает, что в большинстве случаев двухточечный метод точнее трехточеч ного.

При наличии ледяного покрова и водной растительности реко мендуется пользоваться формулой шеститочечного метода

' 0,0 |

2 "о,2 Я + 2г/0,4 Я + 2 “ о,6 Я + 2 " 0 , 8 Я + " л о н |

(125) |

|

10 |

|

|

|

или формулой трехточечного метода

, __ " о ,15 Я + И0,5 Я + и 0,8 Я |

(126) |

|

214

Изложенный метод расчета средней скорости на вертикали является аналитическим. При многоточечном методе измерения среднюю скорость можно определять графическим способом. Вы черчивают эпюру скоростей (рис. 1 1 2 ) и находят площадь эпюры планиметром. Средняя скорость на вертикали представляет част ное от деления площади эпюры на глубину Я

"в = - я - . |

(127) |

Площадь эпюры можно заменить равновеликой площадьюпрямоугольника, у которого ширина равна средней скорости, а вы сота— глубине вертикали.

57. Измерение скоростей поплавками и вычис ление расхода воды

Для измерения скоростей служат поплавки, батометры, вер тушки и динамометры.

Конструкции поплавков. Поплавки воспринимают скорость дви гающей их воды. Бывают поверхностные и глубинные поплавки,,

поплавки-интеграторы и |

гидро |

|

|

|||

метрические шесты. |

п о п |

|

|

|||

П о в е р х н о с т н ы е |

|

|

||||

л а в к и |

(рис. |

114 а ) — это |

дере |

|

|

|

вянные |

кружки |

диаметром |

1 0 — |

|

|

|

30 см, высотой 2—7 см, с флаж |

|

|

||||

ком яркого цвета. Для поплавков |

|

|

||||

используют и бутылки, погружен |

|

|

||||

ные так, что на поверхности на |

|

|

||||

ходится лишь горлышко с флаж |

|

|

||||

ком. На широких реках применя |

|

|

||||

ют деревянные поплавки с под |

|

|

||||

вешенным |

грузом. |

|

|

|

||

Г л у б и н н ы е п о п л а в к и |

|

|

||||

состоят из двух: одного крупно |

|

|

||||

го, погруженного в воду на опре |

|

|

||||

деленную |

глубину (рис. 114 б), и |

Рис. 114. Поплавки. |

||||

поверхностного |

мелкого, |

пере |

а — поверхностные |

(размеры — в сантимет |

||

двигающегося со скоростью глу |

рах); б — глубинные; о — гидрометриче |

|||||

ский шест. |

||||||

бинного |

и служащего указателем |

|

|

|||

хода. Глубинные поплавки состоят |

|

В этом случае |

||||

иногда из |

двух поплавков |

одинакового размера |

||||

средняя скорость |

|

|

|

|||

. ип,о + «гл

в2

где ио.о — поверхностная скорость; ыгл — скорость на глубине.

215

Отсюда |

|

мгл = 2 v B— а0,о. |

(128) |

Г и д р о м е т р и ч е с к и е ш е с т ы (рис. |

11'4е) применяют на |

участках рек с постоянной глубиной. Они служат для определения средней скорости на вертикали. Их свинчивают из металлических полых труб разной длины. Нижнюю часть трубы заполняют дробью для погружения поплавка на 0,95 глубины вертикали.

П о п л а в о к - и н т е г р а т о р более точно (чем шест) измеряет ■среднюю скорость на вертикали. Основная деталь его — шарик из парафина, целлулоида, дерева, воска или стеарина, удельный вес которого меньше единицы. Шарик прикрепляют ниткой, пропущен ной через кольцо в нижней части штанги. Нитка обрывается, а шарик всплывает через t с наверх на расстоянии I м от штанги. На одной вертикали запускают 4— 6 поплавков. Средняя скорость

.на вертикали

'Ll

Измерение скоростей течения поплавками. Для измерения ско ростей разбивают три створа на равном расстоянии друг от друга

|

|

(рис. 115) так, чтобы минимальная |

продол |

|

|

|

жительность хода поплавка при наибольшей |

||

|

|

скорости была |

30 с. Выше по течению разби |

|

|

|

вают пусковой |

створ на расстоянии |

5 —-20 м |

|

|

(в зависимости от скорости течения) |

от верх |

|

|

|

него створа. На этом участке до входа в ра |

||

|

|

бочий створ поплавок приобретает скорость |

||

|

|

течения струи. Каждый из створов закрепля |

||

Рис. 115. Расположе |

ют тремя вехами. Промеры русла выполняют |

|||

в соответствии с п. 54. |

|

|||

ние створов для из |

|

|||

мерения |

скоростей по |

Объем и характер работ зависят от скоро |

||

плавками. |

сти н ширины русла. При небольшой ширине |

|||

J — пусковой створ; 2 — |

русла через средний створ протягивают раз |

|||

верхний; |

3 — средний; |

|||

4 — НИЖНИЙ. |

меченный трос. С лодки запускают поплавок. |

|||

|

|

Наблюдатель передвигается вдоль по |

берегу, |

|

•опережая поплавок, и сигнализирует в момент прохождения его че рез створ. По размеченному тросу определяют место прохождения поплавка в створе.

При ширине русла, превышающей 50 м, время и место прохо ждения поплавка через створ наблюдатель фиксирует с лодки. При ширине русла, большей 200 м, работу ведут без тросов, а по-

.ложение поплавков засекают угломерным инструментом или мен зулой. Время прохождения поплавка через верхний и нижний ■створы засекают секундомером. Поплавки пускают с таким расче том, чтобы распределить их равномерно в среднем створе по 2—4 поплавка в точке. Во время ледохода поплавками служат отдель ные небольшие льдины. Скорости измеряют в тихую безветренную

216

погоду. Перед началом и по окончании измерений проводятся наблюдения за уровнем по водомерному посту.

Вычисление расхода воды. Расход воды вычисляют аналитиче ским способом. На клетчатку (рис. 116) по оси абсцисс наносят

.расстояния от постоянного начала, а по оси ординат — продолжи тельность хода поплавков. По журнальным данным наносят точки поплавков. Через центры тяжести отдельных групп точек на глаз проводят плавную эпюру распределения продолжительности хода поплавков по ширине реки.

В местах выраженных перегибов эпюры, а при отсутствии их через равные расстояния назначают скоростные вертикали, обяза тельно совмещая их с промерными. Для них определяют поверх-

Рис. 116. Эпюра распределения продолжительности хода по плавков по ширине русла.

L |

, |

ностную скорость течения ы0 = — , где L — расстояние между верх |

|

ним и нижним створами, a t — продолжительность хода, снятая |

|

с эпюры. |

воды между двумя смежными |

Частичный фиктивный расход |

|

скоростными вертикалями равен произведению средней скорости

на |

площадь между ними AQ/s>i= vCVl Доз. |

Среднюю поверхностную- |

|||

скорость |

принимаем равной |

полусумме |

скоростей на |

вертикалях |

|

и |

= и . |

и . , л . |

|

|

|

Отсюда |

|

|

|

|

|

|

|

Д5Ф.= |

Д 1 + ^ Д Ш., |

(129). |

|

Расход назван фиктивным потому, что он вычислен не по сред ней скорости на вертикали, а по средней скорости из поверхност ных. Действительный частичный расход несколько меньше фиктив ного.

Расходы воды прибрежных участков между левым урезом и первой скоростной вертикалью, а также между последней верти калью и правым урезом определяют по формулам:

Д<3Ф1 = А^Дш! и AQ$n = kunA<s>n. |

(130), |

21Г-

Величина k зависит от очертаний берега и характера движения воды в прибрежных участках. Если берег пологий, глубина воды у уреза равна нулю, то /г = 0,7, если берег обрывистый, то /е = 0,8; при наличии гладкой стенки /е = 0,9, а при наличии мертвого про странства (скорость в прибрежном участке отсутствует) k = 0,5.

Расход во всем поперечном сечении получается суммированием частичных расходов

С?Ф= 2Л<?Ф. |

(131) |

Действительный расход получается умножением Qtj, на попра вочный коэффициент k\, т. е.

= |

(132) |

Для определения k\ используют значения расходов воды, изме ренные при уровнях, близких к тем, при которых измерялись рас ходы поплавками. Расход, вычисленный по поверхностным скоро стям, равен <2ф, а по средним скоростям на вертикалях QK. От

сюда k\ = При отсутствии специальных наблюдений k\ при нимают по табл. 60.

Т а б л и ц а 60

Поправочные коэффициенты k t к фиктивному расходу

|

|

Средний глубина, |

Ч |

Характеристика русла |

< i |

1-5 |

>5 |

|

|||

Равнинные реки (большие и средние) |

0,78—0,86 |

0,87—0,88 |

0,89—0,90 |

с благоприятными условиями течения |

|||

Реки большие и средние, засоренные, |

|

|

|

частично заросшие, извилистые, ка |

0 ,7 0 -0 ,7 7 |

0,78—0,85 |

0,86—0,87 |

менистые, с неспокойным течением |

|||

.Реки с ухудшенными условиями: за |

|

|

|

росли, кочки, местами стоячая вода |

|

0,70—0,79 |

0,80—0,84 |

или горные реки с бурным течением |

|

58. Гидрометрические вертушки

Гидрометрическая вертушка — наиболее точный прибор для из мерения скоростей течения в отдельных точках.

Каждая вертушка состоит из следующих основных частей: кор пуса, оси, лопастей, счетно-контрольного механизма и хвоста или руля.

В к о р п у с е вертушки заключен счетный механизм. Корпус имеет приспособление для закрепления вертушки на штанге или для подвешивания на тросе.

О сь вертушки вместе с лопастями вращается на шариковых подшипниках или подшипниках из агата, сапфира или сплава. Вертушки бывают с вертикальной или горизонтальной осью, вра

218

Если N — число оборотов вертушки за время t секунд, то скорость вращения лопастей

н = - Г ’ |

' |

(133) |

где п — число оборотов в 1 секунду. |

|

меха |

Число оборотов лопастей определяют счетно-контактным |

||

низмом. В последнее время преобладает электрическая сигнализа ция. Сигналы через определенное число оборотов вертушки пере даются на электрический звонок, зуммер или электрическую лам почку.

Контактный механизм (рис. 119) состоит из червячной шестер ни 1, на которую насажен контактный штифт 2. Шестерня вра щается от червячной передачи на оси вертушки. Контактная пру

жина 3, соприкасаясь |

со штифтом, замыкает ток, |

подаваемый к |

||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Рис. 119. Счетно-контактный механизм.

/ — червячная шестерня; 2 — контактный |

штифт; 3 — кон |

тактная пружина; 4 — контактный вннт; |

5 — токопрово |

дящий стержень. |

|

вертушке от батареи, состоящей из двух гальванических элемен тов. Замыкание тока приводит в действие электрическую сигнали зацию. Ток замыкается через равное число оборотов в зависимости от числа штифтов и зубцов на шестерне.

Р у л ь , или |

х в о с т , |

служит |

для того, чтобы установить ло |

пасти вертушки |

против |

течения. |

У большинства вертушек руль |

в виде листа; у других руль выполнен из двух взаимно перпенди кулярных лопастей; горизонтальная служит для поддержания вер тушки в горизонтальном положении, а вертикальная удерживает ■ее в направлении течения.

Для у с т а н о в к и вертушки на нужную глубину служат штан ги и тросы. Вертушку крепят при помощи винта на штанге; плоский поддон препятствует погружению штанги в рыхлое дно.

При больших глубинах вертушку опускают при помощи лебед ки. В этом случае она помещается на вертлюге, к нижнему концу которого прикрепляется груз, а к верхнему трос, идущий к лебедке

(см. рис. 103).

Типы вертушек и их конструктивные особенности. Гидрометри- -ческая вертушка Ж-3 имеет в верхней части корпуса две клем мы. Из них одна изолирована от корпуса. К ней подключен отри цательный полюс батареи. Два зажимных винта в задней части корпуса служат для укрепления вертушки на штанге. Электриче

:220

ская цепь вертушки сконструирована следующим образом: изоли рованная клемма проводит ток от батареи к гнезду штепселя, да лее по токопроводящему стержню на контактную пружину, с пру жины на контактный штифт, на шестерню, ось, корпус вертушки и

на вторую клемму и далее по проводу на положительный |

полюс |

батареи. |

лопаст |

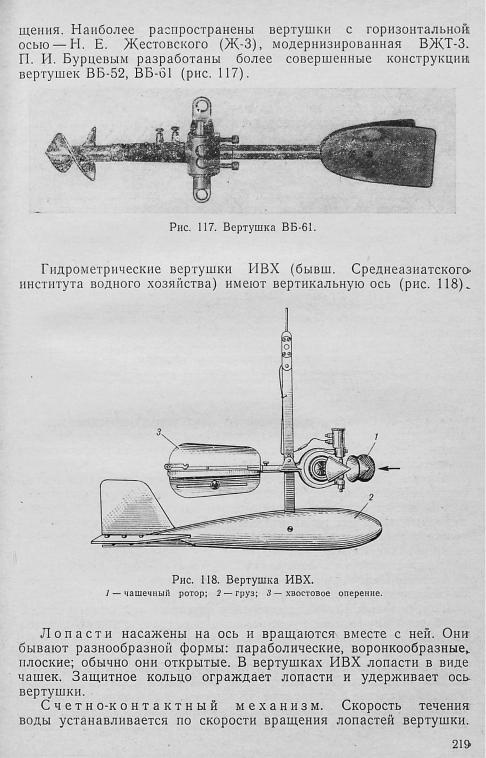

Г и д р о м е т р и ч е с к а я в е р т у ш к а ВБ-61 имеет |

ный винт особой формы: образующая винтовой поверхности пря молинейна. Погрешность измерения не превышает 3%. Вертушка измеряет скорости в большом диапазоне: от 0,05 до 5,0 м/с.

Г и д р о м е т р и ч е с к и е в е р т у ш к и с в е р т и к а л ь н о й о с ь ю применяют главным образом в ирригационной практике (вертушка ИВХ). Вертушка состоит из корпуса, ротора и хвоста.

Ротор состоит из шести |

конусообразных чаш, вращающих |

ся вокруг вертикальной оси. |

Контактная камера, размещенная |

в передней части корпуса, заполнена маслом и хорошо защи щена от воды.

Тарировка вертушки и пользование тарировочными таблицами и кривыми. Для определения скорости течения воды в точке необходимо установить зависимость между скоростью вращения лопастей и скоростью течения воды. Эта зависимость устанавли вается опытным путем в лабораторных условиях. Процесс опреде ления зависимости скорости движения воды и от числа оборотов п вертушки в 1 секунду или u — f(n) называется тарированием.

Вертушки тарируют в стоячей воде в прямоугольных лотках или круглых бассейнах. При этом вертушку перемещают в воде с определенной скоростью. Одновременно определяют число обо ротов вертушки и продолжительность ее передвижения. Обычно над лотком по отшлифованным рельсам с помощью электродвига теля катится тележка. Вертушка укреплена на тележке. Через оп ределенные расстояния устроены контакты, замыкаемые тележкой при ее движении, чем и определяется пройденный путь. Все дан ные записываются автоматически на ленте хронографа. Изменяя скорость движения тележки, получают значения п при разных скоростях.

Данные, полученные при тарировании, оформляют графически в виде тарировочных кривых n = f(n). Зависимость обычно выра жается кривой линией в нижней части, т. е. при малых скоростях, и прямой линией при больших значениях и. Поэтому нижнюю часть тарировочной кривой обычно вычерчивают в крупном масштабе (рис. 1 2 0 ), а прямую линию в более мелком масштабе.

Данные тарировки обрабатывают. Уравнения имеют следующий вид:

для кривой |

|

и = ап -ф У bii' + uq , |

(134) |

для прямой зависимости |

|

и = и0 -f- сп. |

(135 |

221