- •3. Динамика острого воспалительного процесса

- •3.1. Этиология воспаления

- •3.2. Патогенез и стадии острого воспалительного процесса

- •3.2.1. Первичная и вторичная альтерация

- •1/ Описание медиаторов воспаления и, в частности, медиаторов арахидонового каскада, смотри в разделе «3.2.1.1. Медиаторы воспаления»

- •3.2.1.1. Медиаторы воспаления

- •3.2.2. Экссудация

- •3.2.2.1. Сосудистая реакция при воспалении

- •3.2.2.2. Физико-химические изменения в очаге воспаления

- •3.2.2.3. Маргинация, адгезия и диапедез лейкоцитов

- •3.2.2.4. Механизмы фагоцитоза

- •3.2.3. Пролиферация

- •3.3. Изменения обмена веществ в очаге острого воспаления

- •3.4. Схема патогенеза острого воспаления

3.2.2.3. Маргинация, адгезия и диапедез лейкоцитов

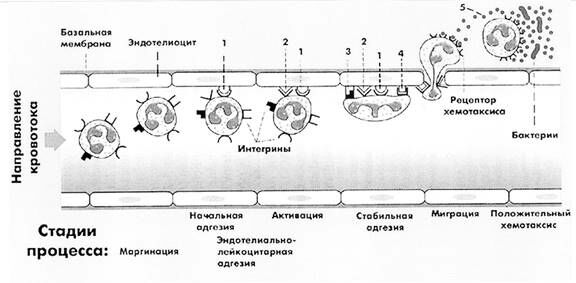

Нейтрофильные лейкоциты способны за 3 – 12 минут пройти через сосудистую стенку и двинуться к очагу воспаления. Массивное проникновение нейтрофилов через сосудистую стенку приходится на первые 2 часа после начала воспалительного процесса, а их максимальное накопление в очаге воспаления происходит через 4 – 6 часов. Движение нейтрофильных лейкоцитов к очагу воспаления начинается внутри кровеносных сосудов. Приближаясь к участку сосуда, расположенному в непосредственной близости от центра воспалительного очага, лейкоциты замедляют свое движение относительно скорости кровотока и начинают процесс проникновения (диапедеза) через сосудистую стенку. И движение лейкоцитов, и их адгезия к сосудистой стенке, и последующее проникновение через стенку сосуда – это сложный, многоэтапный процесс (Рис.3).

Появление на поверхности лейкоцитов и эндотелиоцитов молекул адгезии начинается только после контакта этих клеток с рядом медиаторов воспаления и цитокинов. До этого контакта молекулы адгезии (L-селектины и бета-2-интегрины в лейкоцитах; Р-селектины и Е-селектины в эндотелиоцитах) содержатся во внутриклеточных гранулах и не функционируют. При этом часть медиаторов и цитокинов действуют только на лейкоциты, а часть – на эндотелиоциты. В частности, такие вещества как лейкотриен В4 и факторы комплемента способствуют освобождению молекул адгезии у лейкоцитов, а интерлейкин-1 (ИЛ-1) и эндотоксины бактерий – у эндотелиоцитов. Другие цитокины (например, фактор некроза опухолей – ФНО) стимулируют адгезивность, как лейкоцитов, так и эндотелиоцитов.

Рис. 3. Маргинация, адгезия и миграции (диапедеза) лейкоцитов

(по W.Bocher, H.Denk, Ph.Heitz)

1 – Р-селектин; 2 – Фактор активации тромбоцитов; 3 – Е-селектин; 4 – иммуноглобу-

линовый комплекс; 5 – хемотаксические цитокины

На первых этапах и движение, и адгезия лейкоцитов и эндотелиоцитов обеспечивается в основном за счет селектинов и, частично, интегринов которые соединяются с соответствующими рецепторами на поверхности лейкоцитов и клеток эпителия сосуда. В последующем происходит «слущивание» (шеддинг) селектинов с поверхности лейкоцитов и их место занимают бета-2-интегрины, резко увеличивающие адгезию лейкоцитов к сосудистой стенке. Дополнительно адгезию усиливают и белки группы иммуноглобулинов, преимущественно экспрессируемые эпителием. Молекулы адгезии оказывают содействие лейкоцитам и при их прохождении через сосудистую стенку. В дальнейшем, при движении лейкоцитов к центру очага воспаления, их «привлечение» обеспечивают молекулы (цитокины) хемотаксиса.

Важнейшей составной частью воспалительного процесса является фагоцитоз, в котором принимают участие как фагоциты крови (лейкоциты), так и фагоциты, находящиеся вне сосудистого русла (например, тканевые макрофаги). Мы, рассматривая процессы фагоцитоза в разделе «Экссудация», основывались на следующих обстоятельствах. Во-первых, диапедез лейкоцитов и их выход в центр очага воспаления – это важнейшая компонента экссудации. Во-вторых, активация фагоцитоза и его завершение в основном осуществляется именно тогда, когда воспалительный процесс в целом проходит стадию экссудации. Рассмотрим механизмы и стадии фагоцитоза.