- •Глава I общие сведения о земле

- •Глава II литосфера и эндогенные процессы

- •Горные породы

- •Причины тектонических движений

- •Формы тектонических нарушений

- •Глава III

- •Археозойская и протерозойская !эры

- •Палеозойская эра

- •Мезозойская эра

- •Кайнозойская эра

- •Глава IV

- •Термический режим тропосферы

- •Давление воздуха и образование ветров

- •Внешний влагооборот

- •Пустыни и их типы

- •Особенности воздушного потока

- •Особенности рельефообразующей деятельности ветра в пустынных и во внепустынных областях и обусловленные ею характерные формы рельефа

- •Поверхности

- •Работах

- •Морские и озерные террасы

- •Псевдокарст

- •Влияние деятельности подземных вод на инженерные сооружения

- •Условия накопления снежного покрова

- •Сезонные и многолетние снега

- •Снеговая граница

- •Условия образования ледников

- •Основные типы ледников

- •Режим вечной мерзлоты

- •Наледи, их образование и типы

- •Мерзлоты

- •Глава I Общие сведения о Земле

- •Глава II Литосфера и эндогенные процессы

- •Глава III Основные этапы развития Земли

- •Глава IV Атмосфера, гидросфера и экзогенные процессы

Кайнозойская эра

Эта эра подразделяется на палеогеновый, неогеновый и антропо-геновый периоды. Существовало подразделение кайнозойской эры и на два периода — третичный и четвертичный, из которых третичный объединял палеоген и неоген, а четвертичный соответствовал антропогеновому периоду.

В палеогене и особенно в неогене происходит новое мощное складко- и горообразование, получившее название альпийской эпохи. Отмечается несколько фаз складкообразования, из которых наиболее напряженные приходятся на неоген. В эту эпоху сформировались крупнейшие горные страны (Атлас, Андалузские горы, Пиренеи, Апеннины, Альпы, Карпаты, горы Балканского полуострова, горы Малой Азии, Кавказ, горы Ирана, Памир, Гималаи, горы юго-восточной Азии и Малайского архипелага, горы Камчатки и Сахалина, продолжали формироваться Кор-

130

дильеры и Анды Северной и Южной Америки). Кроме того, в ряде более древних горных стран, уже сильно разрушенных к этому времени денудацией, возникли новые мощные разломы, произошли поднятия и погружения (центральная Европа, Тянь-Шань, Алтай и др.). Одновременно с горообразованием, происходившим в основном в северном полушарии, в южном полушарии произошло отделение Австралии от Азии, образовалась впадина Красного моря, глубокие разломы рассекли Восточную Африку, крупные разломы распространились и на северном полушарии, где происходило формирование северной части Атлантического океана, впадина которого приобрела очертания, близкие к современным. Области проявления вулканизма были близки к существующим и в настоящее время.

Горообразование, происходившее по окраинам ранее сформировавшихся платформ, вовлекало в свое движение и эти платформы, в связи с чем очертания морей сильно изменились. На территории СССР мощные трансгрессии охватили юг Русской равнины, Среднюю Азию, Западную Сибирь.

Климат в палеогене (до проявления напряженного горообразования) теплый, влажный без резких колебаний температур на обширных пространствах. В неогене климат становится более континентальным, с резко обозначающимися климатическими провинциями, но остается в целом более теплым, чем современный.

Флора палеогена и неогена, в которой господствовали покрытосеменные растения, очень похожа на растительность современных тропических и субтропических широт и эти виды растений распространялись в палеогене вплоть до северных островов Европы и Северной Америки. В неогене площадь влаголюбивых лесов сильно сократилась, в умеренных широтах появилась засухоустойчивая флора и степные пространства.

Фауна палеогена и неогена отличается богатством и разнообразием. На суше господствующее положение занимают различные млекопитающие и птицы. Морская фауна становится очень близкой к современной; появляются морские млекопитающие. В неогене с появлением степных пространств быстро начинают эволюционировать копытные (антилопы, лошади и т. п.). В это же время происходит и развитие человекообразных. В неогеновых отложениях о-ва Ява найдены остатки обезьяночеловека (питекантропа), а в Китае — человека (синатропа), употреблявшего каменные орудия и огонь.

Отложения палеогена и неогена богаты различными полезными ископаемыми, среди которых очень большое значение имеют месторождения нефти, газа и каменного угля.

Изменения климата, начавшиеся в неогене, привели в начале антропогенового (четвертичного) периода к значительному похолоданию, в результате которого сперва в горах, а затем и на равнинах развивается мощное оледенение. В антропогеновый период эти ледники то сильно разрастались, то резко сокращались приблизительно до современных размеров. В связи с этим принято выделять эпохи оледенений и эпохи межледниковые. Для Восточно-Европейской

131

равнины большинство исследователей указывает четыре оледенения: окское, днепровское, московское и валдайское. Границы двух оледенений указаны на рис. 28.

Значительные изменения климата сильно сказались на составе флоры и фауны. В антропогеновый период полярные и умеренные

широты заселяются животными и растениями, приспособленными к суровым климатическим условиям. Вместо теплолюбивой флоры неогена здесь развиваются леса таежного типа, а позднее появляется и тундровая флора.

В этот период, продолжительность которого сравнительно не велика (1 000 000 лет), больших изменений в очертаниях морей и континентов не произошло. Небольшие трансгрессии и регрессии моря происходили в береговой полосе Мирового океана в межледниковое и послеледниковое время. Более значительно изменялись размеры замкнутых бассейнов (Каспийское море). В связи с этим отложения морского происхождения на площади современных континентов пользуются весьма ограниченным распространением. Более широко распространены континентальные отложения (ледниковые, речные, озерные, болотные и т. д.).

132

После напряженного проявления горообразования, происшедшего в неогене, движения земной коры в антропогеновый период не прекратились и продолжаются до настоящего времени, о чем свидетельствуют сильные землетрясения, вулканизм, поднятия и погружения больших блоков земной коры, происходящие в зонах альпийской складчатости. Все эти процессы совместно с деятельностью внешних геологических агентов воздействуют на древний рельеф литосферы и отражаются в ее современном рельефе.

В целом кайнозойская эра ознаменовалась к настоящему времени весьма важными событиями. 1. Произошло новое — альпийское горообразование (см. рис. 27), поднялись горные сооружения, которые в настоящее время являются высочайшими горами Земли. 2. Горные страны, возникшие в палеозойскую и мезозойскую эры. к началу кайнозоя сильно разрушились. В эпоху альпийской складчатости они испытали повторные движения, были разбиты сбросами, подняты на большую высоту и вновь превратились в горные страны с резкими формами рельефа. 3. Произошло дальнейшее сокращение геосинклиналей и за их счет разрослись платформы. 4. Поднятие молодых горных цепей сопровождалось поднятием соседних участков платформ, что отразилось на распределении суши и моря. На это же повлияли разломы земной коры, разделившие континенты. 5. В результате вулканизма образовались обширные лавовые плато и равнины, возникли высокие вулканические горы и нагорья, в недрах Земли образовались новые месторождения полезных ископаемых (в настоящее время еще скрытые под мощным осадочным чехлом). 6. Сильно изменился климат. Из теплого и однообразного, характерного для начала кайнозойской эры, он стал резким, с большим количеством климатических зон и провинций. 7. Возникли большие ледники, неоднократно распространявшиеся на обширные пространства суши. 8. Животный и растительный мир приняли свой современный облик. 9. Появился и начал свою деятельность человек.

Заканчивая краткое описание геологической истории Земли, следует отметить ее сложность. Не касаясь развития органического мира, обратимся к вопросам развития литосферы и ее рельефа, взяв в качестве примера территорию СССР.

К началу палеозойской эры в пределах этой территории располагались две жесткие массы земной коры: Русская и Сибирская платформы с наиболее жесткими их частями, щитами. В результате повторявшихся неоднократно эпох складчатости и горообразования располагавшиеся между этими платформами податливые зоны (геосинклинальные пояса), заполнявшиеся мощными толщами отложений, сминались в складки и превращались в горные сооружения, причле-нявшиеся к окраинам платформ или соединявшие платформы друг с другом. Отчетливо этот процесс прослеживается на истории Урало-Тян-Шанской геосинклинали. В начале палеозойской эры, у южной окраины Сибирской платформы накопились мощные толщи осадков

133

и произошло горообразование (каледонская эпоха складчатости), в результате которого возникли горы в области современного Прибайкалья, в Саянах, на Алтае. Для остальной части геосинклинального пояса эта эпоха выразилась как предварительная, так как возникшие горы здесь быстро разрушились и вновь были в значительной мере залиты морем (Казахстан, Западный Алтай и др.). По окраинам возникших горных стран в активно прогибавшихся участках еще не замкнувшихся частей геосинклинали продолжалось накопление новых толщ осадков, завершившееся новым складко- и горообразованием, развившимся в конце палеозойской эры (герцинская эпоха). Образовались обширные горные страны: Урал, Тянь-Шань, Казахская горная страна и горы на месте значительной части Западно-Сибирской низменности. Дальнейшая история этих горных стран различна. Большая их часть была разрушена агентами денудации, испытала погружение и находится в настоящее время под мощной толщей мезо-кайнозойских отложений, слагающих осадочный чехол Западно-Сибирской низменности. Окраинная западная часть, испытавшая незначительные поднятия в результате новейших движений, протягивается вдоль края Русской платформы в виде невысоких Уральских гор. Значительные пространства древней горной страны, сильно разрушенной агентами денудации, не испытавшей значительных поднятий и погружений, наблюдаются в Центральном Казахстане. Самые южные части древней горной страны, когда-то уже разрушенные до состояния мелкосопочника и позднее оказавшиеся под воздействием мощных горообразующих движений эпохи альпийской складчатости, были разбиты на глыбы и подняты на большую высоту, что привело к образованию горного рельефа Тянь-Шаня.

Приведенный пример указывает на то, что земная кора, развивающаяся по общему плану от податливой геосинклинали, через горное сооружение к жесткой платформе с равнинным рельефом. в различных частях достигает этого различными путями. Эти пути часто отчетливо отражаются в рельефе и могут обяснять его многообразие.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПРОФИЛИ Общие сведения о геологических картах

Среди карт, отражающих природные явления, одно из первых мест занимают геологические карты, создаваемые в результате геологической съемки. Геологическая карта дает представление о геологическом строении участка земной поверхности и по существу является вертикальной проекцией выходов коренных пород, нанесенных на топографическую основу определенного масштаба. Такая карта называется собственно геологической, так как при ее построении в основу положен принцип выделения толщ горных пород, различных по возрасту.

134

Геологическая карта является основой для всех других карт, составляемых при комплексном геологическом картировании. Последнее предусматривает составление ряда карт, освещающих отдельные стороны геологического строения района. В отмеченный комплекс карт входят: литолого-петрографические, структурно-тектонические, гидрогеологические, фациально-палеогеографические, геоморфологические, инженерно-геологические, различные геофизические, полезных ископаемых.

В зависимости от масштаба все геологические карты делятся на обзорные, региональные среднемасштабные и крупномасштабные.

Обзорные карты освещают строение отдельных материков и государств. Наиболее крупный масштаб 1 : 1 000 000. Топографическая основа упрощена.

Региональные карты (мелкомасштабные) — отображают участок земной поверхности, характеризующийся единством геологического строения (Кавказ, Урал, Донбасс и др.). Масштаб карт от 1 : 1 000 000 до 1 : 200 000. Топографическая основа упрощена.

Среднемасштабные — подробно отображают геологию сравнительно небольшой площади. Масштаб их от 1 : 200 000 до 1 : 25 000. Топографическая основа упрощена.

Крупномасштабные геологические карты — составляются для месторождений полезных ископаемых. Масштабы от 1 : 1000 до 1 : 500. Топографическая основа нередко составляется специально.

Геологическую работу в поле обычно начинают с рекогносцировочных маршрутов, дающих возможность получить общее представление о районе и выявить особенности отдельных его частей. После рекогносцировки уточняется план полевых работ и исследований, распределяется время и намечается очередность проведения маршрутов. Большое значение при этом имеет степень обнаженности района, о которой с достаточной степенью достоверности можно судить и по аэрофотоснимкам.

Первоочередному исследованию подвергаются наиболее полные — опорные обнажения (разрезы) или скважины со сплошным отбором керна (образцов пород, получаемых из скважин в процессе бурения). Промежуточные обнажения, в которых вскрываются только части основного разреза, исследуются позднее.

Одновременно с описанием естественных и искусственных разрезов ведется высотная и плановая привязка выделенных в них, важных для взаимной увязки маркирующих (опорных) слоев и горизонтов. В зависимости от масштаба съемки привязка может быть инструментальной или глазомерной. При описании стратиграфической, последовательности слоев в разрезах обязательно производится замер их мощности и элементов залегания. В результате составляется сводный разрез (колонка).

Сопоставление разрезов и прослеживание на всей площади района выделенных стратиграфических подразделений дают возможность

135

составить представление о их структуре (формах залегания) и фа-циальных изменениях. Привязка выходов этих слоев к земной поверхности позволяет нарисовать на топографической карте контуры возрастных границ коренных (дочетвертичных) пород — создать геологическую карту.

Собственно геологические карты

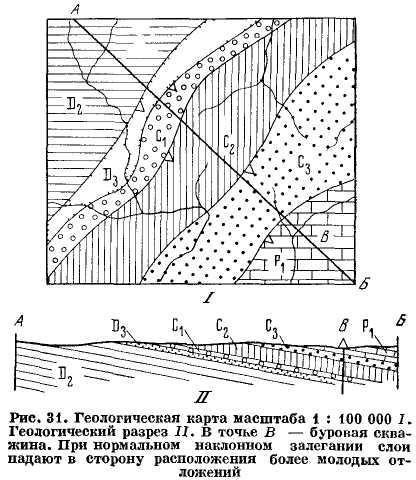

Методика составления геологической карты зависит от масштаба съемки, обнаженности и главным образом от геологического строения района. При горизонтальном, наклонном и складчатом залегании слоев она различна.

Горизонтальное залегание характеризуется близким значением абсолютных высотных отметок кровли или подошвы слоя. В зависимости от глубины расчленения картируемой местности при горизонтальном залегании на поверхности будет обнажен или только верхний слой (при неглубоком расчленении), или более глубокие слои (при глубоком расчленении). Горизонтальное залегание слоев легко определяется по совпадению или почти параллельному расположению выходов картируемого слоя и горизонталей топографической основы (рис. 29).

Если слои выведены из первоначального горизонтального положения и приобрели наклон в одну сторону, то их залегание называют моноклинальным (однонаклонным). Для определения положения моноклинально залегающих слоев в пространстве используется метод нахождения линий простирания и падения слоев. Прямая линия, которая получается при пересечении моноклинально залегающего слоя горизонтальной плоскостью, носит название линии простирания (рис. 30). Перпендикулярно к линии простирания расположена линия падения, направленная в сторону наибольшего наклона слоя. Определение элементов залегания, ориентирование линий простирания и падения по странам света производится при помощи горного компаса.

Как упоминалось выше, при горизонтальном залегании линии выходов слоев будут совпадать с горизонталями топографической карты или располагаться параллельно им. При вертикальном залегании рельеф местности не будет влиять на конфигурацию линий пересечения слоя плоскостью, так как все линии простирания проектируются в этом случае на плоскость в одну линию, которая будет прямой при прямом вертикальном слое и кривой при кривой вертикальной поверхности.

Кроме приведенных двух крайних случаев изображения на плоскости проекций горизонтально и вертикально залегающих слоев может быть бесчисленное количество вариантов проекций наклонно залегающих слоев, причем их конфигурация будет находиться в прямой зависимости от угла падения и рельефа местности. При сильно расчлененном рельефе и пологом падении слоев выход пласта будет иметь более сложный контур, чем при крутом залегании слоев и сла-

136

Складчатые формы залегания слоев значительно усло/княют рисунок геологической карты. Выходы выделенных возрастных подразделений располагаются полосами, замкнутыми округлыми или эллипсовидными контурами. Одновозрастные слои в пределах складки всегда располагаются симметрично по отношению к центральной (осевой) ее-части, не имеющей парного выхода. При чтении геологических карт с изображением складчатого строения в первую очередь необходимо определить возрастные соотношения слоев с тем, чтобы установить положение симметрично расположенных полос древних и молодых слоев по отношению к центральной не парной полосе. Положение последней определяет наличие осевой части антиклинали или синклинали. В ядре антиклинали всегда выходят более древние слои, окаймленные выходами слоев более молодых отложений. В ядре синклинали, наоборот, залегают более молодые слои, окруженные более древними (рис. 32).

Тектонические нарушения на геологической карте изображаются линиями, разрывающими геологические границы. Изображение смещений возрастных границ в плане и конфигурация линий разрывов находятся в зависимости от типа структуры, углов падения слоев, угла наклона сбрасывателя и других причин.

При геологическом картировании магматических пород учитывается взаимоотношение последних с вмещающими толщами. Взаимо-

138

отношения интрузий по-разному представляются при изучении интрузивных пород, внедрившихся в осадочную толщу земной коры и обнаженных вследствие денудационных процессов и магматических пород, образовавшихся на поверхности земли в результате процессов вулканизма. На геологических картах изображается контур выхода магматических тел и при помощи индексов указывается их возраст и геологический состав.

При составлении геологических карт используются установленные условные обозначения трех видов: цветные; индексы (буквенные и цифровые); штриховые.

Цветные условные обозначения определяют возраст пород, а при изображении выходов интрузий — их состав. Индексы — определяют возраст выделенных подразделений и иногда их происхождение (индексы интрузий и эффузий). Штриховые условные обозначения могут заменять цветовые или при нанесении их на цветовой фон указывать на состав пород. Стандарты цветовых условных обозначений для подразделения геохронологической шкалы были предложены русским геологом А. П. Карпинским и утверждены в 1881 г. II Международным геологическим конгрессом.

В геохронологической шкале применяются два вида подразделений. Одни отвечают отрезку времени выделенного подразделения, другие — толще пород, образовавшихся в это время. Соответственно эра параллелизуется с группой, период —с системой, эпоха — с отделом, век — с ярусом и время — с зоной.

139

Стандарты цветовых обозначений приняты для период систем.

о в и

Антропогеновый период, система —светло-серый цвет

Неогеновый » » —желтый

Палеогеновый » » —оранжевый

Меловой » » —зеленый

Юрский » » —синий

Триасовый » » —фиолетовый

Пермский » » —буро-красный

Каменноугольный » » —серый

Девонский » » —коричневый

Силурийский » » — оливковый светлый

Ордовикский » » —оливковый темный

Кембрийский » » — розовый

Выходы пород архейского (AR) и протерозойского (PR) возраста обозначаются различными оттенками красного цвета (крупномасштабные карты участков указанного возраста раскрашиваются цветами и штрихами, принятыми для изверженных пород и образований). Более дробные подразделения геохронологической шкалы (отделы, ярусы и т. д.) закрашиваются тонами основной окраски периода (системы), причем густота тона ослабевает от древних подразделений к молодым.

При составлении геологической карты в масштабе, крупнее 1 : 100 000, стандартной цветовой шкалы может не хватить. В этом случае добавляются условные обозначения в виде крапа, полосок и других, но в цветах, принятых для данного периода (системы).

Изверженные породы обозначаются яркими тонами с индексами, соответствующими названию пород. Кислые и средние породы обозначаются красным цветом, щелочные — оранжевым, породы основного состава — зеленым цветом, а ультраосновные породы — фиолетовым.

Эффузивные породы на картах старого издания обозначались различными цветами с индексами, проставленными в соответствии с составом пород. Кислые эффузивы раскрашивались оранжевым, основные — зеленым. На картах последних изданий эффузивы закрашиваются цветом, показывающим их возраст с добавлением индексов и штрихов, определяющих состав пород.

За основу буквенного и цифрового обозначения осадочных, магматических и метаморфических пород в геохронологической шкале и на геологической карте применяется индекс системы (периода). К нему при обозначении отдела добавляется цифра, соответствующая нижнему, среднему, верхнему отделам (эпохам), или при делении на две части — нижнему и верхнему. При подразделении отдела (эпохи) на ярусы (века) к индексу отдела (эпохи) прибавляются буквенные обозначения, составляющиеся из первой буквы названия яруса и первой согласной буквы в этом названии. Сказанное можно проиллюстрировать на примере индекса меловой системы (периода): индекс системы (периода) — (К), индексы отделов (эпох) — (K1) и (К2), индекс одного из ярусов (веков) — валанжин — К1v. Части

140

яруса указываются арабскими цифрами, проставляются справа внизу у индекса — К1v1.

На детальных геологических картах справа вверху, над индексом периода (системы), иногда проставляются индексы, обозначающие фациальный состав пород: т — морские отложения, J — озерные, h — угленосные, f — флишевые *.

Помимо возрастных часто возникает необходимость выделения местных подразделений, отвечающих определенным этапам геологического развития данного района. В этом случае породы разделяются на серии, свиты, подсвиты, горизонты. При возможности местные подразделения увязываются с общепринятой возрастной шкалой. Индексы местных подразделений образуются из двух строчных латннских букв (первой буквы названия и ближайшей согласной). Пишутся буквы справа от индекса группы, системы или отдела. Например: J1bg — нижнеюрский отдел, бежитинская свита.

Для подразделения, охватывающего два смежных отдела или системы, индекс образуется путем соединения их знаком + (плюс) или черточкой - (дефисом). Знак + ставится, если объединяется два соседних подразделения, представленных в полном их развитии J + К; черточка (дефис) употребляется во всех других случаях. Индекс J-K указывает на наличие в выделенном подразделении контакта мела и юры без определения их более точных возрастных границ.

На геологических картах в случае замены цветовых обозначений штриховыми последние выбираются произвольно. При изображении состава пород штриховые условные знаки имеют определенный стандарт.

Геологическим разрезом называется изображение последовательности напластования и структуры слоев поверхностных частей земной коры в вертикальном сечении. При построении разреза с любым залеганием слоев его горизонтальный масштаб должен соответствовать масштабу карты. Выбор вертикального масштаба зависит от мощности слоев. Самый тонкий слой в избранном масштабе не должен быть меньше 1 мм. В идеальном случае значение вертикального масштаба должно быть равно горизонтальному масштабу. В этом случае в углах падения и мощностях на профиле не будет искажений.

При наклонном и складчатом залегании слоев необходимо учитывать направление профильного сечения по отношению к линии простирания наклонно залегающих и складчатых слоев, для устранения искажения углов обязательно вводится поправка, вычисленная по специальным таблицам.

При горизонтальном залегании слоев наиболее полным будет разрез, линия которого проходит через высшую и низшую точки рельефа. Для построения разреза с горизонтальным залеганием

* Флиш — мощные однообразные и ритмичные

по строению осадочныетолщи

мелководных морских отложений.

Флиш — мощные однообразные и ритмичные

по строению осадочныетолщи

мелководных морских отложений.

141

слоев по геологической карте следует места пересечения геологических границ с линией профиля на карте перенести на профиль рельефа местности и соединить полученные точки горизонтальными линиями.

При построении геологического разреза с наклонным залеганием слоев необходимо помнить, что разрез, построенный в направлении падения, при равнозначном вертикальном и горизонтальном масштабах всегда будет иметь истинный угол наклона слоев и мощность. В том случае, когда разрез проходит в направлении простирания, слои имеют горизонтальное положение.

При построении профильного разреза по геологической карте, отражающей складчатое залегание слоев, так же как и при горизонтальном и наклонном залегании, прежде всего строится топографический профиль в масштабе, принятом для вертикальных построений. На топографический профиль наносят выходы геологических границ и углы падения на крыльях складок. Затем производят рисовку геологического разреза с учетом положения осевых поверхностей складок в плане.

Составление профильных разрезов, пересекающих территорию с выходами секущих интрузий, требует решения задач, не рассматриваемых в программе данной книги. В общем случае при прохождении разреза через интрузию ее следует показать как тело, прерывающее залегание слоев так же, как и при разрывных нарушениях.

Инженерно-геологические карты

Инженерно-геологические карты отражают инженерно-геологические условия картируемой территории и дают всестороннюю природную оценку, необходимую при строительстве. Задачей инженерной геологии является определение геологических особенностей исследуемой территории для установления ее пригодности для возведения и эксплуатации инженерных сооружений.

Геологическое строение оказывает влияние на выбор места, компоновку, конструкцию сооружения и на методы производства строительных работ.

Инженерно-геологическая карта вместе с профильными разрезами, стратиграфическими колонками и всесторонней характеристикой грунтов является основным документом, получаемым в результате инженерно-геологических изысканий. Среди инженерно-геологических карт различного назначения обычно выделяют общие обзорные, специальные обзорные, схематические и детальные карты. Общие обзорные карты служат для проектирования различных видов строительства и составляются в мелком масштабе (1 : 200 000 и мельче). Остальные категории карг используются для проектирования конкретного вида инженерных сооружений и составляются в масштабах, соответствующих требованиям строительства.

При инженерно-геологических изысканиях и составлении карты обязательно учитывается характер рельефа, геологическая струк-

142

тура, состав пород, гидрогеологические условия и динамика современных процессов. Сведения о рельефе необходимы для выбора строительной площадки, оценки объема земляных работ, прокладки подъездных путей и других проектных данных. Геологическая структура дает представление о залегании коренных пород и положении их кровли по отношению к современной гидрографической сети. Состав пород (грунтовые условия ) подлежит особенно тщательному изучению и изображается на карте в соответствии с установленной геолого-петрографической классификацией.

Существенное значение имеет исследование водоносности. На картах условными знаками отмечается глубина залегания подземных вод, водообильность, напор, химическая характеристика. В некоторых случаях (на картах крупного масштаба) поверхность грунтовых вод изображается изолиниями. Динамика современных геологических процессов отражается на картах крупного масштаба условными знаками и границами, оконтуривающими площади, на которых развиваются те или иные процессы (оползни, карст, мерзлота, просадки пород, различные формы эрозии и т. д.). Отмечается на картах качественная и количественная оценка динамических процессов, указывается интенсивность развития процесса.

При оформлении инженерно-геологической карты существенным является подбор цветов и условных знаков, определяющих ее наглядность и легкость чтения.

Тектонические карты

На тектонических картах изображаются структурные элементы различных масштабов, категорий и возраста.

Составление тектонических карт является одним из главнейших и активных способов изучения и анализа развития структур земной коры. В зависимости от размеров территории, на которую составляется карта, масштаба и условных обозначений принято различать общие (сводные) и региональные тектонические карты. Кроме того, для отображения морфологии тектонических структур составляются так называемые структурные карты. На общетектонических картах изображаются структурные элементы крупного масштаба, являющиеся главными структурами земной коры. Условные обозначения (легенда), применяемые при составлении таких карт, являются общими для всей поверхности Земли и могут быть использованы в любых ее районах. Региональные карты отражают структуру конкретного участка земной коры; принятые для него условные обозначения могут быть малопригодны для использования их при составлении карты другого района.

Рельеф поверхности той или иной структуры, изображаемой на тектонической карте, передается при помощи изолиний (горизонталей), соединяющих точки с равным значением отметок залегания, исчисляемых от уровня Мирового океана.

Отправным пунктом при общем тектоническом картировании является установление возраста складчатости основных структур,

143

время образования геосинклинали, т. е. по времени

окончания геосинклинального и начала платформенного этапов развития изучаемой территории. Момент превращения геосинклинальной складчатой системы в платформу является естественным рубежом в развитии земной коры.

В пределах Европы и соседних с ней частях других континентов выделяются территории, пережившие следующие основные эпохи складчатости, возраст которых определяется временем завершения геосинклинального этапа развития: докембрийские (архейская и протерозойская), байкальская, каледонская, герцинская и альпийская. Более крупные подразделения (циклы) в развитии земной коры, объединяющие многие эры и периоды (этапы) складчатости, носят название мегахронов. В истории формирования земной коры можно выделить несколько мегахронов, но наиболее изученным является последний, получивший название н е о г е й. В этом новом, последнем, мегахроне произошла радикальная перестройка земной коры и образование ее современной структуры. Возраст этих структур и отражается на тектонических картах особыми индексами и цветом.

На тектонических картах территории СССР для байкальской складчатости (протерозой) принят синий цвет, для каледонской — лиловый, для герцинской (варисцийской) — коричневый, для альпийской — желтый. Более древние мегахроны изображаются оттенками красного цвета.

При изображении различных зон геосинклинальных областей — эвгеосинклиналей и миогеосинклиналей, применяются оттенки красок, определяющих возрастную принадлежность той или иной складчатой структуры и ставится буквенный индекс. Например, эвгеосин-клинальная зона каледонской складчатости обозначается индексом — еС. Структурные этажи в складчатых сооружениях также выделяются при помощи густоты тона принятой возрастной окраски, причем нижние структурные этажи закрашиваются более интенсивным оттенком. Буквенные индексы дополняются цифрами. К1, например, обозначает нижний этаж карельской складчатости (протерозой), С2 — средний этаж каледонской складчатости, А3 — верхний структурный этаж альпийской складчатости и т.д. Существуют буквенные и цифровые обозначения и для более дробных подразделений — подэтажей. Например, А21 — верхний подэтаж нижнего структурного этажа альпийской складчатости.

Краевые прогибы обозначаются полосчатой горизонтальной окраской цвета верхнего структурного этажа данной складчатости. В случае перекрытия краевого прогиба платформенным чехлом употребляется просвечивающая штриховка под краской платформенного чехла. Внутренние межгорные впадины, развивающиеся одновременно с краевыми прогибами, обозначаются цветом верхнего структурного этажа с крапом молассы *. Срединные массивы закраши-

*Молассы — обломочные породы, заполняющие

глубокие прогибы геосин-клинальных

зон в

главные

эпохи горообразования.

144

ваются цветом складчатости, превратившей их в жесткие глыбы (например, герцинские массивы среди структур альпийской складчатости на Кавказе и др.).

С введением в легенду общетектонических карт обозначений эв- и миогеосинклиналей, структурных этажей и внутренних впадин при соответствующей детальности контуров эти карты поднимают свою точность до уровня региональных карт.

В пределах платформенных структур на общетектонических картах выделяются области выходов на поверхность складчатого фундамента (щиты) и плит, на площади которых фундамент закрыт осадочным чехлом. На щитах и обнаженных сводах антеклиз складчатый фундамент расчленяется соответственно с эпохами складчатости с выделением структурных этажей. На территории плит поверхность складчатого фундамента изображается с помощью изогипс и ступенчатой раскраски, оттеняющей области погружений и поднятий. (Погруженные участки более светлые, чем приподнятые.) Возраст платформ подчеркивается на тектонических картах определенным цветом, отличающимся от складчатых областей более бледным тоном. Для обозначения осадочного чехла платформ приняты следующие тона окраски: осадочный чехол древних платформ обозначается коричневато-розовым цветом, эпикаледонских — фиолетово-зеленым, герцинских — буровато-серым.

Выходы на поверхность интрузивных массивов изображаются так же, как и на геологических картах, в пределах их современного эрозионного среза. Подразделение интрузий производится по их принадлежности к определенным стадиям тектогенеза (раннеороген-ные, позднеорогенные и анорогенные). Возраст интрузий обозначается индексами, состав — цветом и значками, принятыми для геологических карт.

Крупные разрывные нарушения изображаются на общетектонических картах сплошными и пунктирными линиями красного цвета. Кроме того, на тектонических картах показываются зоны интенсивного развития метаморфизма и центры современного и древнего вулканизма.

Очень подробно разработаны условные знаки для обозначения складчатых и разрывных нарушений, отображенных на тектонических картах, а также обозначения границ и линий, разделяющих структуры различного порядка и возраста.