- •Глава I общие сведения о земле

- •Глава II литосфера и эндогенные процессы

- •Горные породы

- •Причины тектонических движений

- •Формы тектонических нарушений

- •Глава III

- •Археозойская и протерозойская !эры

- •Палеозойская эра

- •Мезозойская эра

- •Кайнозойская эра

- •Глава IV

- •Термический режим тропосферы

- •Давление воздуха и образование ветров

- •Внешний влагооборот

- •Пустыни и их типы

- •Особенности воздушного потока

- •Особенности рельефообразующей деятельности ветра в пустынных и во внепустынных областях и обусловленные ею характерные формы рельефа

- •Поверхности

- •Работах

- •Морские и озерные террасы

- •Псевдокарст

- •Влияние деятельности подземных вод на инженерные сооружения

- •Условия накопления снежного покрова

- •Сезонные и многолетние снега

- •Снеговая граница

- •Условия образования ледников

- •Основные типы ледников

- •Режим вечной мерзлоты

- •Наледи, их образование и типы

- •Мерзлоты

- •Глава I Общие сведения о Земле

- •Глава II Литосфера и эндогенные процессы

- •Глава III Основные этапы развития Земли

- •Глава IV Атмосфера, гидросфера и экзогенные процессы

Формы тектонических нарушений

Первичным, нормальным, залеганием слоев осадочных горных пород, отложившихся в морях, озерах и т. п., считают горизонтальное или близкое к нему. Такие спокойно залегающие слои можно видеть в обнажениях в пределах обширных равнинных пространств. Однако посетив любую горную страну, обязательно встретим толщи слоев, изогнутые в разнообразные складки, разбитые трещинами и обнаруживающие следы других сложных деформаций. Все нарушения первичного залегания слоев называют д и с л о к а ц и я м и. Если при этом слои не разрушены, дислокации называют склад-ч а т ы м и (пликативными); если же нарушения сопровождались

разрывом слоев, — разрывными (дизъюнктивными). Формы складчатых нарушений разнообразны. Их можно разделить на складки выпуклые — антиклинальные и складки вогнутые — синклинальные. Те и другие складки можно подразделить по форме и расположению их элементов в пространстве на ряд видов, которые приводятся на рис. 20.

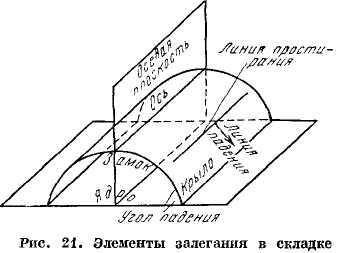

При описании складки и определении ее положения в пространстве различают следующие элементы (рис. 21): замок — место перегиба слоев; ядро — внутренняя часть складки; крылья — боковые части складки; угол и направление линии падения крыльев — боковых поверхностей складки; осевую плоскость — воображаемую поверхность, проходящую через точки перегиба слоев, составляющих складку; ось —• направление, в котором складка простирается (представляет собой линию пересечения осевой плоскости с горизонтальной поверхностью или с поверхностью пласта).

Определение азимута простирания складки и направления падения ее крыльев определяется при помощи компаса, а угол падения крыльев при помощи отвеса. Для удобства пользования компасом

10')

и отвесом их объединяют в одном приборе, который называется горным компасом (рис. 22).

В зависимости от распространения элементов складок в пространстве различают складки: прямые, у которых осевая

плоскость располагается вертикально и образует прямые углы с горизонтальной поверхностью; косые — осевая плоскость наклонена, но крылья падают в разные стороны; опрокинутые — одно крыло перешло через вертикальное положение, и оба крыла оказались наклоненными в одну сторону; лежачие — осевая плоскость расположена горизонтально; перевернутые (у антиклинальной складки этого вида замок располагается ниже, чем ядро), сундучные, веерообразные и т. д. (см. рис. 20).

Кроме складок, имеющих сильно вытянутые оси, встречаются складки укороченные и округлых очертаний. Они получили название брахискладок; простейшим видом брахиантиклинали является купол.

Складки сравнительно редко встречаются поодиночке, гораздо чаще наблюдаются их различные комбинации. Если сочетание простых антиклиналей и синклиналей образует общее вздутие, то получается антиклино-р и й, а если прогиб —с и н к л и -норий. При сильном сжатии пластов образуются изоклинальные складки (одинаково наклоненные), крылья которых тесно соприкасаются друг с другом и имеют одинаковый угол падения (см. рис. 20).

При смятии мощных толщ в складки в горных породах развиваются очень большие напряжения и совершенно очевидно, что на каком-то пределе породы теряют способность деформироваться без разрывов. В этом случае возникают разрывные (дизъюнктивные) дислокации. Формой нарушения первичного залегания слоев, т. е. переходной формой от складки к разрывной дислокации — сбросу, является гак называемая флексура. Особенность флексуры в том, что в одном крыле слои сильно растянуты.

106

Следя за флексурой по простиранию, иногда можно обнаружить постепенный переход ее в нормальный сброс.

К разрывным нарушениям относят различные виды сбросов, сдвигов, надвигов и их комбинации. У сбросов различают следующие части и элементы: крылья (поднятое и опущенное); сбрасыватель (сместитель) — разлом или трещину, по которой произошло смещение; угол и направление падения сбрасывателя; простирание (азимут) линии сброса; фас сброса — часть поверхности сбрасывателя, выступающая на местности над опущенным крылом; амплитуду смещения и т. д. (рис. 23). В приведенной терминологии понятие сместитель является универсальным и может быть применено к другим видам разрывных нарушений — взбросам и сдвигам. Действительно, разрывные нарушения отличаются одно от другого в основном направлением движения сместившихся частей и амплитудой смещения. Терминология, разработанная для сбросов, может применяться и для других дизъюнктивных дислокаций. В природе сместитель всегда представляет собой не плоскость, а зону шириной в десятки и сотни метров, а иногда и километров.

Разрывные нарушения, как и складки, сравнительно редко встречаются поодиночке, гораздо чаще отмечаются различные комбинации сбросов, сдвигов и т. д. Такие комбинации приводят к образованию горстов, грабенов и ступенчатых сбросов (рис. 24).

В случае развития в толщах пород очень сильных напряжений могут возникнуть нарушения, представляющие собой сложное сочетание складок и сбросов. Примером таких нарушений могут служить чешуйчатые складки и надвиги. Амплитуда больших надвигов может достигать 2—5 км, даже 20 км и более.

Образование складок и разрывных нарушений в толщах горных пород всегда сопровождается большими или меньшими деформациями самой породы и минеральных зерен, входящих в ее состав. Важнейшими видами деформаций твердых тел, которыми следует считать горные породы, являются однородные — сжатия, растяжения и простой сдвиг и неоднородные — изгиб и кручение. При однородных деформациях все участки тела деформируются одинаково; при неоднородных — величина и характер деформаций меняются и в разных частях тела различны (рис. 25).

107

С тепень

деформации определяется физическими

свойствами тела и напряжением, которому

данное тело подвергается. Если напряжение

невелико, в теле возникают упругие

деформации, т. е. такие, которые

могут быть обратимыми, не разрушающими

деформируемого

тела. При увеличении напряжения деформации

становятся необратимыми

(хрупкими), разрушающими тело. Напряжение,

при котором

начинает разрушаться тело, называется

пределом прочности.

Изучая толщи слоев, подвергшихся

дислокациям, можно видеть

множество примеров пластических

и хрупких деформаций.

тепень

деформации определяется физическими

свойствами тела и напряжением, которому

данное тело подвергается. Если напряжение

невелико, в теле возникают упругие

деформации, т. е. такие, которые

могут быть обратимыми, не разрушающими

деформируемого

тела. При увеличении напряжения деформации

становятся необратимыми

(хрупкими), разрушающими тело. Напряжение,

при котором

начинает разрушаться тело, называется

пределом прочности.

Изучая толщи слоев, подвергшихся

дислокациям, можно видеть

множество примеров пластических

и хрупких деформаций.

Большинство горных пород на земной поверхности обладает очень малой способностью деформироваться пластично (кроме глин и некоторых других пород), но в условиях всестороннего сжатия, высоких температур и длительно действующей нагрузки в недрах земной коры, пластическая деформация у пород резко возрастает. Однако и в этих условиях возникающие в породах напряжения так велики, что пластические деформации сменяются хрупкими и в породах возникают трещины различных размеров и разной формы. Физические особенности пород, подвергающихся тектоническому воздействию, могут быть различны, а потому форма нарушений в породах также разная. Например, если деформируются слои песчаников, чередующиеся со слоями глин, в глинах возникают деформации пластические, а в песчаниках хрупкие. Часто в интенсивно дислоцированных породах наблюдается бесчисленное количество мелких (иногда трудно различимых простым глазом) трещин, ориентированных параллельно одна другой, но обычно под углом к поверхности напластования слоев. Этот вид трещиноватости, обусловленный тектоническими процессами, называют кливажем. Кливаж не следует путать с трещиноватостью, возникающей в некоторых

108

породах и в отдельных пластах в результате изменения их объема при охлаждении (базальты), высыхании и подобных им процессах. Такая трещиноватость бывает распространена и в породах, не подвергшихся воздействию тектонических процессов, иногда ее называют первичной трещиноватостью.

Основная масса форм нарушения первичного залегания слоев (складки, сбросы, сдвиги и т. д.) обусловлена действием внутренней энергии земного шара, и лишь небольшое число их может быть вызвано местными причинами. Такими причинами могут быть оползни (см. ниже), деформации залежей каменной соли и некоторые другие (проседание кровли над горными выработками и т. д.).

Относительно широким распространением пользуются деформации слоев осадочных пород, залегающих на толщах каменной соли. Эти деформации получили название соляной тектоники и наибольшего развития достигают, например, в Северном Прикаспии, где под песчано-глинистыми отложениями мезо-кайнозоя залегают мощные толщи каменной соли пермского возраста. Обладая меньшим удельным весом (около 2,1—2,15), чем обычные обломочные осадочные породы, и имея способность пластично деформироваться под давлением, каменная соль, оказавшись под неравномерной нагрузкой вышележащих слоев, устремляется в места меньшего давления и здесь образует подземные купола, поднимающиеся иногда до поверхности земли. При внедрении в вышележащие слои осадочных пород соль деформирует их, вызывает образование куполовидных складок, брахиантиклиналей, имеющих поперечник до нескольких километров и высоту до нескольких десятков, а иногда и до 150 — 200 ж. Если складки разрушаются внешними агентами, то процесс поднятия соли проходит быстрее (в результате уменьшения нагрузки), и соль выходит на поверхность, как бы протыкая вышележащие слои. Такие складки называют диапировыми.

По расположению в плане складки могут быть прерывистые и линейные. Прерывистыми складками являются уже разобранные выше купола и брахискладки, а линейными — складки, имеющие сильно вытянутую форму. Прерывистые складки, встречающиеся на местности поодиночке или группами, имеют округлые или овальные очертания. Линейные складки чаще располагаются группами, в которых антиклинали чередуются с синклиналями и имеют прямолинейные или сложные очертания в плане.

Основные структурные элементы литосферы, особенности их развития и размещения

Главными структурными элементами земной коры принято считать: 1) геосинклинальные области и возникшие на их месте складчатые системы (пояса); 2) древние платформы (к р а т о н ы); 3) молодые платформы (к в а -зиплатформы).

109

Геосинклинальные области характеризуются высокой тектонической активностью, большой амплитудой перемещений, выдержанностью формаций и типа движений по простиранию и резкой сменой этих факторов вкрест простирания.

В развитии геосинклинальной области выделяются два этапа. В первую, начальную стадию своего развития геосинклинальная область испытывает общее прогибание (обычно в морских условиях), осложненное дифференцированными движениями, которые приводят к расчленению всей прогибающейся зоны на целый ряд более узких прогибов, разделенных вытянутыми вдоль них хребтами (рис. 26). Подвергаясь воздействию экзогенных факторов, приподнятые хребты разрушаются и питают обломочным материалом глубокие понижения. При частой смене знака колебаний, происходящих на фоне общего погружения, прогибающиеся и воздымающиеся участки геосинклинальной области могут менять знаки движения на обратные. В применяемой для геосинклинальных областей терминологии, проги-

110

бающиеся зоны получили название — интрагеосинкли-налей (внутренних прогибов), а воздымающиеся участки — и н -трагеоантиклиналей (внутренних возвышений). В целом, для развития геосинклинальной области в первый этап ее существования характерно интенсивное накопление осадков большой мощности. Этому нередко способствует так называемое компенсированное прогибание, т. е. погружение, непрерывно восполняющееся накоплением осадков. Второй этап в развитии геосинклинальной области характеризуется процессом инверсии, заключающимся в интенсивном воздымании ранее существующего прогиба. Этот процесс происходит также дифференцированно в отношении знака движений отдельных частей геосинклинали, но общая тенденция движений имеет положительное значение.

Заключительной стадией этого этапа развития геосинклинальной области является образование сложнопостроенного горного рельефа. Особенности дифференцированных движений в развитии геосинклинальной области находят отражение в составе накапливающихся осадков и их мощностей.

Вытянутость прогибов и разделяющих их хребтов в начальной стадии развития геосинклинали обеспечивает зональность в распределении типов разрезов одновозрастных отложений по простиранию и резкую их смену в поперечном направлении. Кроме того, во внутренних частях геосинклинальной области встречаются так называемые срединные массивы, представляющие собой жесткие, малоподвижные глыбы складчатого строения, в меньшей степени поддающиеся воздействию дифференцированных движений. Образование срединных массивов чаще всего связывают с процессами более раннего складкообразования, консолидировавшего породы в прошлые орогенические фазы. Срединные массивы, как правило, разделяют геосинклинальную область на геосинклинальные системы, обладающие в своих пределах одинаковым возрастом складчатости. В заключительную стадию развития геосинклинальной области —■ в стадию замыкания — срединные массивы или втягиваются в процесс воздымания, образуя приподнятые массивы, или погружаются, разделяя горные хребты межгорными впадинами.

Развитию геосинклинальной области сопутствует магматическая деятельность, неодинаково выраженная в различных частях и стадиях развития геосинклинали. В зависимости от развития метаморфизма, магматизма и других присущих развитию геосинклинали процессов выделяют два типа геосинклинальных зон: эвгеоси н-клинали и миогеосинклинали.

Эвгеосинклинальной зоной называют участки гео-сннклинального прогиба, в которых в течение длительного времени осадконакопление сочеталось с интенсивным проявлением магматизма. Эвгеосинклинальные зоны, как правило, располагаются во внутренних частях геосинклпнальных областей или систем.

Миогеосинклинальные зоны в противоположность эвгеосннклинальным располагаются в краевых частях геосинклинали

111

и отличаются менее интенсивным, кратковременным проявлением магматизма или полным его отсутствием.

Развитие эвгеосинклинали и миогеосинклинали, совпадающее с начальной стадией возникновения геосинклинали, характеризуется излиянием основных лав и внедрением основных и ультраосновных интрузий. Конечным стадиям развития эвгеосинклинали и миогеосинклинали присущи внедрения магматических масс кислого и среднего состава и излияния соответствующих лав. Как эвгео-синклинальные, так и миогеосинклинальные зоны характеризуются определенными закономерностями в последовательности накопления осадков и образовании различных формаций.

Геосинклинальным областям присущи складчатые и разрывные нарушения, вызванные одновременным проявлением вертикально и горизонтально направленных сил. Характерным для геосинклинальных областей является и наличие линеа ментов — систем длительно живущих глубинных разломов, с которыми нередко связано образование определенных тектонических зон, различных по своему строению и проявлению магматизма.

Образовавшаяся в результате орогенических процессов складчатая система представляет собой сложное сооружение, которое может носить название или мегантиклинорий, или м е г а-синклинорий. Мегантиклинорием называется крупная складчатая система, в центральной приподнятой части которой выходят наиболее древние образования, обнаружившиеся в результате процессов денудации (мегантиклинорий Главного Кавказского хребта). Мегасинклинорий характеризуется тенденцией к прогибанию центральной части складчатой системы и выходом в ее пределах самых молодых отложений.

В течение всего времени развития геосинклинальной области, системы или элементарной геосинклинали * тектонические процессы создают благоприятную обстановку для проявления метаморфизма. При этом отчетливо проявляется зависимость и связь между тектоническими и метаморфическими процессами, выраженная в однородности степени метаморфизма вдоль структурных зон и резкой изменчивостью вкрест их простирания. В эвгеосинклиналях метаморфизм выражен сильнее, чем в миогеосинклиналях. Процесс замыкания геосинклинали обычно начинается в эвгеосинклиналь-ных зонах.

В результате развития геосинклинали в момент ее замыкания возникают малоподвижные складчатые структуры. Под воздействием экзогенных процессов поверхность их постепенно разрушается, нивелируется, превращаясь в слабоволнистые пространства, испытывающие медленные поднятия и опускания. Наступающие моря заливают поверхность складчатого основания, покрывают его осадками. Образуется двухъярусная структура — платформа.

* Элементарная геосинклиналь — минимальная

отрицательная структура, способная к

обращению знака тектонических движений

—инверсии.

Элементарная геосинклиналь — минимальная

отрицательная структура, способная к

обращению знака тектонических движений

—инверсии.

112

Нижним этажом платформы является складчатый фундамент, а верхним — осадочный чехол, залегающий на складчатом основании с размывом и часто с угловым несогласием. Таким образом, платформенные структуры земной коры образуются как следствие заключительной стадии развития геосинклинали. В противоположность последней они характеризуются относительно медленными движениями, незначительной их амплитудой, меньшей тектонической активностью, выдержанностью литологического состава осадков, их относительно малой мощностью, слабым проявлением магматизма, пониженным значением сейсмичности, монотонностью магнитного и гравитационного полей.

Время образования платформы, или ее возраст, определяется по моменту замыкания геосинклинали. Платформы, фундамент которых имеет возраст допалеозойский, принято называть древними, или докембрий с к ими. У таких платформ основание чехла представлено осадками кембрийской системы. Платформы, складчатое основание которых имеет палеозойский возраст и моложе, называют молодыми платформами.

В истории формирования геологических структур земной коры могут быть выделены два этапа. Первый — магматический (нуклеарный), второй — геосинклинальный и платформенный. Геологический возраст земной коры начинается с момента кристаллизации первых минералов, т. е. с момента образования твердых масс. Появление слоистых горных пород служит критерием времени появления воды на поверхности земли. В эпохи, предшествующие появлению слоистых пород (2,9 млрд. лет назад), происходило формирование только магматических масс. Это г этап в развитии Земли и получил название нуклеарного. Нуклеарный этап, завершившийся на Земле 2,5—3,0 млрд. лет назад, характеризовался интенсивным проявлением эффузивного магматизма, выразившегося в образовании мощных покровов основных лав. В это же время сформировалась базальтовая оболочка и изометричные зеленокаменные ядра континентов.

Первые геосинклинальные прогибы так называемые протогео-синклинали возникли или в виде громадных вытянутых желобов, в которых длительное время накапливались мощные толщи осадков, или в качестве узких грабенов, заполняющихся грубообломочным материалом. Развитие протоплатформ, начавшееся в конце протерозоя, осуществлялось, с одной стороны, в результате медленных поднятий, вызывавших пластичные деформации, а с другой — в результате интенсивных складчато-разрывных нарушений, приводивших к превращению протогеосинклиналей в относительно жесткие, приподнятые участки (горы) со складчатым строением. В течение протерозоя складчатые структуры протоплатформ разбивались разломами на отдельные блоки, разделенные геосинклиналями. Древние платформы, возникшие в результате дальнейшего развития земной коры, отличались от протоплатформ большей жесткостью и стабильностью, проявившейся за счет соединения раздробленных

8 Заказ 2 113

блоков протоплатформ в единые жесткие ядра. В пределах Восточно-Европейской платформы время возникновения таких жестких ядер устанавливается как протерозойское.

Очертания древних платформ ограничены краевыми швами или перекратонными разломами, представляющими собой глубинные-разломы древнего заложения и длительного развития. В поверхностной части краевые швы нередко фиксируются в виде краевых прогибов, возникающих над краевыми швами в заключительную стадию развития геосинклинали. В своем развитии краевые прогибы накладываются или на внешний край платформы, или на краевую часть геосинклинали. Со стороны платформы краевые прогибы ограничены ступенеобразными складками (флексурами) и разломами. Со стороны геосинклинали краевые прогибы оконтурены надвигами, направленными в сторону прогиба. Протяженность краевых прогибов достигает сотен и тысяч километров при ширине от десятков до сотен километров (Предуральский прогиб и др.). Многоугольные контуры платформ на отдельных участках, как правило, прямолинейны.

Основными структурными элементами древних платформ являются щиты и плиты. Щитами называются участки фундамента платформ, выступающие на дневную поверхность и испытывающие в течение длительных отрезков времени преимущественное воздыма-ние, вследствие которого накопление морских осадков на поверхности щитов или не происходит, или они присутствуют в очень небольших количествах. В пределах Восточно-Европейской (Русской) платформы такими участками являются Балтийский и Украинский щиты.

На Восточно-Сибирской платформе — Алданский щит, на Се-веро-Китайской платформе — Шаньдунский и Ляодунский щиты, на Африканской — Арабо-Нубийский щит, на Индостанской — Ин-достанский щит и т. д. Плитами называются наибольшие площади древних платформ, на которых фундамент закрыт осадочным чехлом. В противоположность щитам плиты характеризуются преобладанием нисходящих движений. Участки плит, на которых в результате экзогенных процессов осадочный чехол был уничтожен и на поверхности обнажился фундамент, носят название массивов (Ана-барский массив в северной части Восточно-Сибирской платформы). Мощность осадочного чехла на плитах увеличивается по мере удаления от края щитов. На юго-востоке Русской платформы, в пределах Прикаспийской синеклизы, мощность осадочного чехла превышает 16 км. Такая мощность может быть соизмерима с одновоз-растными осадками, накапливающимися в геосинклиналях. Сине к л и з а м и — называются пологие, иногда замкнутые со всех сторон вогнутые структуры, заполненные осадочными образованиями. Площадь синеклиз определяется сотнями тысяч квадратных километров. Синеклиза является структурой первого порядка и может быть осложнена структурами низших порядков —■ валами, куполами, мелкими прогибами и пр.

114

В противоположность синеклизам в пределах платформ выделяются антеклизы, представляющие собой выпуклые структуры с полого падающими крыльями, которые одновременно являются склонами прилегающей синеклизы. В сводовой части антеклиз мощность осадочного чехла значительно меньше, чем на склонах и в центральной части синеклизы. В некоторых случаях осадочный чехол может быть частично или даже полностью размыт (Воронежская антеклиза). Тектонические движения в пределах си-неклиз имеют преимущественную тенденцию к погружению, а антеклиз — к воздыманию. Антеклизы, так же как и синеклизы, осложнены платформенными структурами меньшего порядка. На территории Русской платформы наряду с Прикаспийской выделяются Московская, Балтийская, Печорская синеклизы. Крупными антекли-зами являются Волго-Уральская, Воронежская и Мозовецко-Бело-русская.

Выше указано, что фундамент древних платформ имеет блоковую структуру. Разломы-швы, которые разделяют блоки (глыбы), по мнению Н. С. Шатского, образовались за счет вращения Земли и имеют, таким образом, планетарное происхождение. Основное направление этих швов совпадает с долготами и широтами или расположено диагонально, т. е. ориентировано за северо-восток и северо-запад. Этими направлениями и обусловлены, с одной стороны, очертания древних платформ, а с другой — простирание основных тектонических структур.

К молодым платформам относятся части земной коры, завершившие геосинклинальный цикл развития в течение различных оро-генических фаз палеозойской эры и в последующее время. Эти участки коры характеризуются в последующее время платформенным режимом развития.

В течение палеозойской эры выделяются две основные орогени-ческие эпохи: каледонская (силурийский период и начало девонского периода) и герци нcкая (варисцийская) (каменноугольный и пермский периоды). Платформы, образовавшиеся в результате замыкания каледонской и герцинской геосинклинален, соответственно называются эпикаледонскими и эпигерцинскими (пос-лекаледонские и послегерцинские).

Геосинклинали, замкнувшиеся в мезозое и кайнозое, не образовали платформенного чехла, в связи с чем и не могут быть с полным правом названы платформами. Эпимезозойские платформы можно выделить только в шельфовых морях на востоке Азии, где на складчатом основании мезозойского возраста накопилась сравнительно мощная толща позднекайнозойских и современных осадков.

Предполагается, что в мезозое и кайнозое часть молодых платформ, возникших в течение палеозоя, подверглась глубоким опусканиям и процессам океанизации, превратившись в ныне существующие впадины Атлантического, Индийского, Ледовитого океанов и Средиземного моря. В это же время другие участки молодых платформ испытывали интенсивное дробление и поднятие. Так,

8* 115

например, в кайнозое в результате эпиплатформенного орогенеза произошло поднятие Центрального Казахстана. Такие участки молодых платформ могут быть сопоставлены со щитами древних платформ и названы щитами молодых платформ.

Внутри молодых платформ выделяются такие структуры меньших порядков, как синеклизы, впадины, прогибы, моноклинали, зоны ступеней, своды, седловины и зоны поднятий.

Решение вопросов, касающихся общих закономерностей в развитии структур земной коры в целом, невозможно без знания основных тектонических процессов, протекающих на пространствах, покрытых водами океана.

Возможности проникновения в тайны глубин океанов и изучения строения дна в настоящее время очень ограниченны. Если при изучении тектонических процессов на континентах представляется возможным производить анализ движений земной коры в различных формах их проявлений, учитывая направленность, скорость и ритм, то при современных методах изучения океанического дна удается решить этот вопрос только в самом общем виде и то только в отношении направленности перемещений. Только лишь приблизительно можно судить и о времени проявления тектонических движений, процессах магматизма и метаморфизма, протекающих на дне океана.

Еще очень мало сведений и о стратиграфии осадочных толщ дна океанов. Применяемые методы исследований только в отдельных случаях дают возможность проникнуть глубже кайнозойских отложений. О возрастной последовательности более древних пород судят по косвенным данным, которые собирают в прибрежных зонах материков и островов. Вместе с тем по возрасту осадочных толщ, обнаженных по берегам океанов, может быть установлено время образования океанических впадин. Так, наличие допалеозойских и раннепалеозойских образований на побережье Тихого океана может указывать на древность значительных частей его впадины и ее стабильность во времени. Исследования, произведенные в Атлантическом, Ледовитом и Индийском океанах, также позволяют предположить существование некоторых их частей еще в доме-зозойское время.

Основными методами, которыми пользуются геологи при изучении океанического дна, является геоморфологический анализ данных, получаемых с помощью эхолотов-самописцев. Короткие ультразвуковые сигналы, посылаемые в направлении дна, отражаются от него и возвращаются к поверхности, где и улавливаются специальной аппаратурой. Время, которое затрачивается на прохождение сигналов, прямо пропорционально глубине океана. По времени прохождения сигнала прибор автоматически определяет глубину и вычерчивает профиль дна. Большое значение в изучении геологического строения дна океана имеет непосредственное изучение пород, добываемых при помощи различных снарядов. Наибольшее распространение имеют полые трубы, захватывающие колонку осадков. Применяются также створчатые ковши, черпаки, торпедообразные про-

116

боотбиратели и другие приборы. В последние годы широко применяется бурение дна океанов с судов. Проникнуть в строение более глубоких зон земной коры под дном океана позволяют геофизические методы, среди которых наибольший эффект дает глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ) по методу преломленных волн. C помощью этого метода удается получить представление о наличии в земной коре слоев с различными динамическими показателями. Гравиметрические методы позволяют получить сведения о плотности слоев. Магнитометрические исследования намечают пути к определению форм и размеров интрузивных тел. Исследование теплового потока дает материал для суждения о физических процессах в коре и верхней мантии.

Суммирование всех данных, полученных в результате изучения дна океанов, дает возможность выделить в его пределах участки с различными динамическими характеристиками, позволяющими наметить связь их тектонического развития с развитием земной коры в целом.

Основными типами земной коры, выделяемыми в пределах дна океанов, принято считать материковую (континентальную) кору, развитую главным образом в зоне шельфа, субматериковую и субокеаническую, располагающиеся в переходной зоне, и кору океаническую, слагающую ложе океанов. Материковая кора в области развития шельфа отличается большой мощностью, достигающей 30—35 км, содержит типичный для материков гранитный слой и подстилающий его базальтовый. Шельфовая зона окаймляет материки, прослеживаясь до глубины 200 м. Рельеф шельфа преимущественно равнинный, наклоненный в сторону океана.

По возрасту платформ, образующих дно океанов и морей в зоне шельфов, последние подразделяются Д. Г. Пановым: на допалео-зойские (шельфы Африки, Бразилии, Западной Австралии, Антарктиды, п-ова Индостан, Гренландии и др.); палеозойские (шельфы Баренцева, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и др.); мезо-кайнозойские (Тихоокеанское побережье Северной Америки), а также шельфы, развитые в краевых прогибах материков (побережье Аляски, Патагонии, западной Европы, Атлантическое побережье Северной Америки) и в областях современных геосинклинальных прогибов.

Переходная зона, занимающая значительные площади, чрезвычайно сложно построена и в настоящее время еще плохо изучена. Мощность земной коры в переходной зоне уменьшается по мере удаления от шельфовой зоны, достигая минимального значения в 8 км. Одновременно отмечается постепенное выклинивание гранитного слоя. Признаки, характерные для материкового типа земной коры, постепенно утрачиваются в направлении центральной части океанической впадины, а черты, присущие океаническому типу коры, проявляются более отчетливо. Тектоническое строение переходной зоны характеризуется напряженным состоянием земной коры. Очень большую роль в формировании переходной зоны играют

процессы вулканизма, способствующие разрастанию континентальных блоков земной коры в области островных дуг. Глубоководные желоба, окаймляющие островные дуги, располагаются уже в зоне распространения океанической коры, но, будучи генетически тесно связаны с переходной зоной, образуют естественную границу с ложем океана.

Ложе океанов — располагается в среднем на глубине 4,5— 5,0 км. Основной особенностью этой части океанического дна является отсутствие в его пределах тектонических образований, имеющих аналоги на суше. Комплекс таких образований составляет океанические платформы. Характерной чертой последних является общая, относительно малая мощность земной коры, преобладание в ней плотных базальтов и отсутствие гранитного слоя. Такое строение накладывает определенный отпечаток на морфологию структурных элементов, проявление вулканизма и характер осадконакопле-ния. В пределах этой части дна океанов отмечаются большие контрасты высот и проявление вулканизма, выраженного не только в рамках линейно вытянутых структур, но и на больших площадях за счет проплавления верхних слоев коры (А. В. Живаго, Рельеф Земли, 1967). Большую роль в образовании морфоструктур океанического ложа играют глубокие разломы земной коры — л и н е а -менты, отличающиеся длительностью своего развития. Вдоль линий простирания этих разломов располагаются очаги глубокофокусных землетрясений.

Значительные структуры ложа океанов — срединно-океанические хребты. Они представляют собой высокие поднятия, имеющие амплитуду расчленения 3—4 км п протяженность тысячи километров при ширине от 300 до 1000 км. Наиболее рельефно срединно-океанические хребты представлены в Атлантическом и Индийском океанах. Характерными признаками большинства рассматриваемых структур является наличие глубокого желоба, занимающего примерно центральную часть хребта и расположенного по простиранию структуры. Желоба эти получили название рифтовых впадин. Глубина их достигает 5 км и с ними связаны многочисленные очаги землетрясений. Срединные хребты нельзя сравнивать с горными сооружениями континентов, образовавшимися в результате геосинклинального процесса развития, так как они характеризуются обратными значениями основных признаков. Породы, слагающие срединные хребты, имеют главным образом основной и ультраосновной состав (т. е. являются магматическими) при очень незначительной мощности осадочных образований, в то время как развитие геосинклинали, в первую очередь характеризуется накоплением громадных толщ пород осадочного происхождения и их последующей ме-таморфизацией. Граниты в пределах типичных срединных океанических хребтов отсутствуют (за редким исключением). Следует отметить, что существуют и другие суждения в отношении сравнения срединных океанических хребтов с наземными горными сооружениями, сводящиеся к отождествлению их структур и происхождения.

118

В отношении причин образования срединных хребтов имеются также различные мнения. Одно из них, принимаемое большинством исследователей, предусматривает вначале образование глубоких разрывов, возникших вследствие общего расширения Земли и последующего наращивания масс пород, слагающих хребет за счет поднятия по разломам ультраосновных масс из мантии. Океанические котловины, разделенные подводными хребтами, представляют собой огромные вогнутые пространства, обладающие в противоположность хребтам относительно большими мощностями осадков. Характерным для океанических котловин является малая мощность земной коры, сокращающаяся от 7 до 8 км на окраинах, до 5 км в центральных частях. Именно для этих частей океанического дна наиболее характерен океанический тип коры. Океанические платформы (талас-сократоны) различаются между собой по возрасту и характеру структур. Наиболее древними считаются талассократоны Тихого океана, возраст которого определяется как докембрийский. Исследования, произведенные в Атлантическом, Северном Ледовитом океанах и в западной части Индийского океана, доказали более позднее возникновение их впадин. Окончательное их формирование в современных пределах завершилось в мезо-кайнозое.

Среди структур талассократонов наиболее характерными являются зоны дробления, вытянутые в виде узких полос, разделенных разломами. Кроме того, выделяются плоскодонные котловины, получившие название плит, это пологие вогнутые впадины (синек-лизы), выпуклые (антеклизы) и др.

Проблема образования океанических впадин так же, как и основных структур материков, чрезвычайно сложна. Решение ее связано с изучением вопроса о различии в строении материковой и океанической земной коры, выяснением направления эволюции океанических впадин и определением их возраста. Подобные задачи стоят перед геологами, изучающими основные структуры континентов.

Рельефообразующее значение движений земной коры

Движения земной коры, как медленные, так и относительно быстрые, играют определяющую роль в формировании современного рельефа земной поверхности. Они проявляются в опускании или поднятии отдельных частей (блоков) материков и океанического дна, в перемещениях береговой линии океанов, в формировании крупных прогибов и горных систем. В результате движений земной коры возникают все основные, наиболее крупные формы рельефа материков и океанических впадин.

На фоне влияния движений земной коры на формирование рельефа отчетливо проявляется роль складчатых и разрывных нарушений. Складчатые структуры находят как прямое отражение в рельефе в виде положительных форм, совпадающих с антиклинальными структурами, так и в виде обращенного рельефа, образующегося [вследствие более интенсивного размыва сводов антиклинальных

119

структур по отношению к синклинальным занимающим командные высоты. Прямой рельеф, как правило, характерен для молодых горных сооружений, обратный — для переживших длительную историю развития.

Разрывные нарушения бывают разных масштабов и соответственно по-разному влияют на формирование рельефа. Крупные разломы планетарного масштаба (линеаменты) определяют контуры крупнейших форм рельефа, направление горных систем, а иногда и конфигурацию материка. Разломы меньших масштабов оказывают соответственное влияние на морфологию мега-, макро- и мезорельефа. Большую роль в формировании рельефа играют разломы, образующие горсты и грабены, разломы, осложняющие рельеф материкового склона, разломы в срединных океанических хребтах и т. д. Многие разломы земной коры, возникшие в прошлые геологические эпохи, продолжают жить и в настоящее время, существенно влияя на современное развитие рельефа. Следует также отметить и то, что к линиям разломов глубокого заложения относятся зоны распространения вулканов и землетрясений, создающих характерные формы рельефа и существенно влияющих на его преобразование.

Из сказанного видно, что движениями земной коры обусловлено образование и развитие ее основных структур, носящих название согласно классификации, разработанной И. П. Герасимовым, гео-тектур и морфоструктур. По этой классификации к геотекстурам относятся материки, величайшие положительные формы рельефа земного шара, или океанические впадины, О1рица-тельные формы. Кроме того, к геотектурам относят крупные горные системы, платформенные равнины, впадины морей и т. д. [43]. Осложняющие их тектонические образования меньшего порядка являются морфоструктурами. Примерами последних могут служить крупные формы рельефа: горные хребты, кряжи, массивы, плато, возвышенности, низменности, впадины на поверхности суши и дна океана.

Геотектуры и морфоструктуры являются той основной поверхностью, на которой развивается геологическая и рельефообразу-ющая деятельность внешних геологических агентов, создающих при этом формы морфоскульптуры, к которым относят балки, овраги, речные долины, формы ледникового, эолового и дру-хого денудационного рельефа.