- •Глава I общие сведения о земле

- •Глава II литосфера и эндогенные процессы

- •Горные породы

- •Причины тектонических движений

- •Формы тектонических нарушений

- •Глава III

- •Археозойская и протерозойская !эры

- •Палеозойская эра

- •Мезозойская эра

- •Кайнозойская эра

- •Глава IV

- •Термический режим тропосферы

- •Давление воздуха и образование ветров

- •Внешний влагооборот

- •Пустыни и их типы

- •Особенности воздушного потока

- •Особенности рельефообразующей деятельности ветра в пустынных и во внепустынных областях и обусловленные ею характерные формы рельефа

- •Поверхности

- •Работах

- •Морские и озерные террасы

- •Псевдокарст

- •Влияние деятельности подземных вод на инженерные сооружения

- •Условия накопления снежного покрова

- •Сезонные и многолетние снега

- •Снеговая граница

- •Условия образования ледников

- •Основные типы ледников

- •Режим вечной мерзлоты

- •Наледи, их образование и типы

- •Мерзлоты

- •Глава I Общие сведения о Земле

- •Глава II Литосфера и эндогенные процессы

- •Глава III Основные этапы развития Земли

- •Глава IV Атмосфера, гидросфера и экзогенные процессы

Особенности воздушного потока

Уже указывалось, что на движущуюся массу большое влияние оказывает подстилающая поверхность, на преодоление трения о которую поток расходует часть своей живой силы. Наибольшее трение испытывает слой воздуха, непосредственно соприкасающийся с подстилающей поверхностью. В более высокие слои тормозящее действие этой поверхности передается за счет внутреннего трения в самом воздухе. С высотой влияние трения о подстилающую поверхность ослабевает и скорость движения воздуха увеличивается. Предельная высота, до которой сказывается влияние подстилающей поверхности, различна и зависит от многих причин: размера и формы препятствий на самой поверхности, ориентировки этих препятствий по отношению к направлению ветра, расстояния между препятствиями, скорости ветра и ряда других. Большие осложнения в движение воздушного потока вносят турбулентные (вихревые) токи, возникающие в результате влияния различных препятствий и вследствие разностей температур как в самой воздушной массе, так и в различных частях подстилающей поверхности. Возникающие вихри имеют различное положение осей (вертикальное, наклонное, горизонтальное) и в некоторых случаях обладают огромной подъемной силой. Наибольшую работу по захвату и переносу материала осуществляют приземные слои воздуха, в которых сосредоточено до 90% переносимого вещества. Мощность этого слоя различна и при ветрах средней силы редко превышает 1 м. Она зависит еще от степени турбулентности, формы и размера препятствий, размера переносимых частиц. При сильных песчаных бурях песок и особенно пыль могут быть подняты в огромных количествах на высоту

189

3—5 км и перенесены на очень большие расстояния. Слой воздуха, в котором осуществляется основной перенос песчаного материала, называют ветропесчаным потоком, но при сильных ветрах в этом слое может переноситься и крупная галька, способная нанести тяжелые повреждения людям и животным.

Работа ветра (дефляция, корразия и аккумуляция)

Захват ветром (выдувание) рыхлого материала называют дефляцией. При помощи переносимого песка ветер обтачивает и полирует поверхности твердых пород, производит корразию. Перенос ветрами (транспортировка) рыхлого материала завершается его отложением — аккумуляцией. Все процессы, формы рельефа и отложения, образующиеся под действием ветра, называют эоловыми.

Особенности рельефообразующей деятельности ветра в пустынных и во внепустынных областях и обусловленные ею характерные формы рельефа

Разрушительная деятельность ветра начинается с захвата рыхлого материала, лежащего на поверхности земли и доступного ветру данной силы. При небольшом слое рыхлых отложений и большой скорости ветра весь песок и мелкие обломки могут быть унесены полностью, нижележащая скальная поверхность окажется обнаженной — каменистой. Многие участки каменистых пустынь образовались именно этим путем. При большой мощности рыхлых наносов, при наличии относительно стойких пород, но уже разрушенных местами процессами выветривания (например, путем выделения солей из водных растворов — солевому выветриванию), при частично сохранившейся растительности, препятствующей равномерному развеиванию поверхности, иногда в результате систематического возникновения в одних и тех же местах сильных конвективных вихрей, дефляция сосредоточивается на относительно небольших участках и здесь возникают различные полые формы рельефа, получившие общее название котловины выдувания. Таким путем на поверхности тундры, где растительность уничтожена человеком или вытоптана оленьими стадами, выдуваются пески и образуются котловины-яреи. Площади яреев могут достигать одного и даже нескольких гектаров, глубина 2—4 м. Дно яреев неровное, среди развеиваемой поверхности встречаются бугры с обрывистыми краями и остатками тундровой растительности на вершине. Такие бугры называют останцами развевания. В районах с засушливым климатом большие котловины выдувания образуются там, где периодически появляется соленая (поверхностная или грунтовая) вода, после высыхания которой выделившаяся соль разрыхляет грунт и делает его доступным ветру. В песчаных пустынях путем выдувания образуются некоторые раз-

190

новидности ячеистых и лунковых песков, происходит преобразование некоторых в а д и.

Ячеистые пески возникают в результате выдувания части основной песчаной поверхности ветрами переменных направлений, равномерно формирующих впадины округлых очертаний. Размеры ячей различны и изменяются от нескольких до сотен метров в диаметре, при глубине 5—10м и более.

Лунковые пески образуются под действием ветров одного преобладающего направления, сезонно сменяющихся ветрами противоположного направления. В плане лунки имеют форму полумесяца. Обращенный к ветру склон — крутой, другой — пологий. В Аравии формы рельефа, аналогичные лункам, называют ф у л ь д ж и, напоминают они след гигантского лошадиного копыта. Глубина больших фульджи достигает 70 м, поперечное сечение 150—250 м. Лунки и ячеи часто располагаются на местности рядами. Под названием в а д и известны извилистые понижения, имеющие значительное протяжение (до нескольких десятков и сотен километров) и очень сходные с речными долинами и речными руслами. Одни вади являются, действительно, эрозионными формами рельефа, выработанными временными потоками и когда-то протекавшими здесь реками, другие представляют собой впадины тектонического происхождения, и, наконец, некоторые образовались, по-видимому, под действием ветра. Независимо от происхождения понижения, оказавшиеся в условиях пустынного климата, в дальнейшем преобразуются под действием ветра. Ветер подтачивает и делает крутыми наветренные склоны и засыпает песком подветренные. Многие вади углублены почти до уровня подземных вод. Если пресные подземные воды выходят на поверхность, то в этих местах возникают оазисы. При засолении грунтовых вод на дне вади образуется солончак. Долины пересохших рек и временных водотоков, имеющие резкие поперечные профили, скалистые склоны и дно, заваленное обломками скал, типичны для горных каменистых пустынь.

В горных пустынях и на выходах твердых (скальных) горных пород можно видеть результаты другого типа разрушительной работы ветра — корразии. Под действием песка, гонимого ветром, в поверхности скал вытачиваются углубления, напоминающие ячейки сот; в менее стойких слоях вытачиваются углубления в форме ниш и борозд, а более стойкие слои выступают в форме гребешков и карнизов. Покрытые таким сложным рисунком поверхности скал получили название каменных решеток и кружевных скал. Характерной особенностью корразии является то, что она с наибольшей силой проявляется в нижней части скалистых выступов, что объясняется особенностями ветропесчаного потока. Благодаря этой особенности, сочетающейся часто с солевым выветриванием и неравномерным сопротивлением разрушению слоистых толщ, одиноко стоящие скалы часто принимают грибовидную форму, а в основании скалистых стенок вытачиваются и выдуваются глубокие ниши, над которыми нависают тяжелые, источенные ветром

191

карнизы. Перегоняя струйки песка по более или менее горизонтальным поверхностям сильно уплотненных глин или известняков, ветер вытачивает в этих горных породах длинные узкие желоба, разделенные относительно узкими гребешками. Такие коридоры выдувания называют ярдангами. Обломки горных пород (камни), лежащие на поверхности земли в пустынях, также подвергаются действию песка, гонимого ветром, и постепенно обтачиваются. На поверхности неоднородных по прочности горных пород при этом вытачиваются сложные рисунки, а обломки пород более однородных часто принимают форму трехгранных пирамид, за что их называют трехгранниками. У таких трехгранников поверхности, обрабатываемые ветром, гладкие и блестящие, а нижняя грань, обращенная к земле, шероховатая и матовая.

Транспортирующая деятельность ветра очень велика и имеет одну существенную особенность по сравнению с транспортирующей деятельностью других внешних агентов. Особенность эта заключается в том, что ветер может заносить массы песка и пыли на поверхности, расположенные значительно выше тех пространств, с которых этот материал захвачен. Ветер может переносить массы пыли с одного материка на другой, т. е. через достаточно широкие моря (например, из Африки в Западную Европу). Примеры мощной транспортирующей деятельности ветра — хорошо известные пыльные бури, во время которых огромные массы пыли переносятся на большие расстояния. Такие бури наблюдались на Северном Кавказе и Украине в 1928, 1960 и 1969 гг., в Сев. Казахстане и Башкирии, известны в Аравии, Сахаре, Северной Америке, в Центральной Азии и других местах. Пыль из Сахары уносится от берегов Африки на расстояние 2000—3500 км. Во время песчаной бури, охватывающей район диаметром 500—650 км, во взвешенном состоянии в воздухе может находиться до 100 млн. т пыли.

Аккумулятивная деятельность ветра и обусловленные ею формы рельефа в значительной степени зависят от тех условий, в которых они развиваются. В одних случаях принесенный ветром материал отлагается равномерно распределенным на местности слоем, в других — наметается в виде гряд, холмов, бугров и других неровностей. В том случае, когда на пути переносимого ветром материала оказывается поверхность, способная равномерно задерживать поступающую на нее пыль, образуется покровный эоловый лесс. Это возможно на местности, покрытой плотной растительностью, при среднегодовой скорости ветра не более 1,5 м/сек и увлажнении дождями. При более сильных ветрах пыль накапливается неравномерно и возникает увалистый и грядовый рельеф, обычно также закрепляемый степной растительностью, так как с обнаженной поверхности пыль сдувается ветром.

Перевевание и накопление более грубого материала приводит к образованию различных песков. Большие исследования, проведенные в нашей стране Б. А. Федоровичем, а зарубежными учеными в Сахаре, в Аравии, в Австралии, дали возможность свя-

192

зать образование различных типов «песков» с режимом ветров, циркуляцией и динамикой атмосферы. В настоящее время выделено большое количество типов песчаного рельефа, основные из которых представлены на рис. 46.

Режим ветров подразделен на три типа: I пассатный: весь год удерживается ветер одного, или близкого к нему, направления; II муссонно-бризный: происходит закономерная смена ветров одного направления ветрами диаметрально противоположного направления;

193

III конвекционный и интерференционный: характерна частая смена ветров разных направлений (сменяющихся по кругу при прохождении циклонов, резко пересекающихся при отражении воздушных течений от горных преград и т. д.). На рис. 46 направление ветров показано в левой колонке стрелками.

По типу рельефа пески подразделены на барханные, полузаросшие и дюнные. Первые развиваются на территориях с наиболее засушливым климатом, наиболее характерны для тропических пустынь, но могут быть встречены и во внетропических пустынях. Вторые наиболее типичны для внетропических пустынь, где более низкие температуры и систематическое (хотя и малое) увлажнение позволяют развиваться пустынной растительности. Дюнные пески распространены во внепустынных зонах, часто оказываются сильно увлажненными, быстро связываются растительностью. Возникают они на берегах морей, озер, в степях, в тундре, в лесной зоне.

Для барханных песков характерна большая подвижность материала, обусловленная его сухостью и отсутствием растительности. Простейшей формой накопления, возникающей на ровной поверхности при ограниченном поступлении песка, является песчаный щит (рис. 46, А, I, 1). Образуется он на месте случайного торможения или завихрения ветропесчаного потока, имеет овальные очертания в плане и слабовыпуклую поверхность. Такое скопление песка является уже препятствием на пути ветра, задерживает и накапливает на себе новые массы приносимого материала. При увеличении высоты щита до 35—40 см за ним возникает завихрение и в подветренном склоне образуется углубление в форме полуворонки. Постепенно разрастаясь, песчаное накопление приобретает форму полумесяца (серповидный бархан), которая обусловлена усиливающимся по мере роста бархана завихрением над подветренным склоном и переносом песка обтекающими бархан потоками воздуха. Выдвигающиеся по ветру концы бархана называют рогами. Барханы имеют асимметричный профиль. Наветренный склон, по которому ветер гонит песок к гребню бархана, пологий (10—15°), а подветренный — крутой (30—33°), и уклон его соответствует углу естественного откоса осыпающегося песка. Небольшие барханы высотой 1—15 м сравнительно быстро перемещаются по ветру. В случае небольшого изменения направления ветра один из рогов бархана может сильно выдвинуться вперед и бархан превращается в параллельную ветру барханную гряду (рис. 46, А, I, 5), простую при перестройке одного бархана или сложную при слиянии рогов нескольких, расположенных друг за другом барханов (рис. 47).

При муссонно-бризном режиме ветров барханы движутся в сторону направления более сильных ветров, но при ветре обратного направления рога и форма бархана сравнительно быстро перестраиваются в соответствии с ветром. Если на местности имеется несколько смежных барханов, то в момент такой перестройки рога их могут соединиться и барханы превращаются в поперечные ветру групповые барханы и барханные цепи (см. рис. 46, А, II, 1 и 2). Мощные ком-

194

плексные барханные гряды (продольные ветру) и комплексные барханные цепи (поперечные ветру) образуются при больших массах песка, длительное время (десятки и сотни тысяч лет) перерабатываемых ветром. Наибольшим распространением пользуются комплексные барханные гряды (см. рис. 46, А, I, 6).

При частой смене ветров разных направлений и при явлениях интерференции возникают сложные формы барханного рельефа, в которых котловины выдувания чередуются с грядами различной ориентировки; иногда большие комплексные барханы накладываются друг на друга под различными углами (см. рис. 46, А, III).

Наличие хотя бы и слаборазвитой пустынной растительности сильно влияет на подвижность песков, которые частично скрепляются корневой системой растений, задерживаются стеблями трав и кронами кустов. У пучков травы и кустов обычно возникает элементарная форма рельефа, прикустовая косичка. Образуется она в результате торможения ветропесчаного потока стеблями растений, среди которых происходит отложение песка. Песок отлагается и за кустом, в ветровой тени, где ветер ослаблен и куда обтекающие куст воздушные струи и их завихрения забрасывают песок. В отдалении от куста косичка постепенно снижается и заканчивается неустойчивым песчаным шлейфом (рис. 46, Б, I,1). На ровной местности часто образуются небольшие, вытянутые по ветру песчаные грядки. При устойчивых ветрах одного направления на больших песчаных массивах формируются песчаные параллельные ветру гряды протяженностью до нескольких километров, высотой 40— 150 м и расстоянии между грядами 1,5—2,5 км (рис. 46, Б, I, 3 и 4).

При муссонно-бризном типе ветров могут возникнуть как продольные, так и поперечные ветру гряды. Первые возникают при преобладании ветров одного направления, и здесь между грядами часто образуются дефляционные впадины правильных очертаний — лунки. Вторые характерны для территорий, над которыми переменные ветры противоположных направлений мало различаются по силе и продолжительности. У поперечных ветру гряд часто возникают вытянутые по направлению основного ветра выступы. Благодаря им такие гряды в плане напоминают грабли (рис. 46, Б, II, 3); часто поперечные сложные гряды имеют асимметричный профиль, крутым обычно является подветренный (по отношению к основному ветру) склон. В условиях часто меняющихся ветров разных направлений в полузаросших песках возникают уже упомянутые выше дефляционные котловины-ячеи, которые в сочетании с разделяющими

195

их друг от друга повышениями образуют характерный рельеф ячеистых песков. При интерференционных ветрах могут возникнуть пески пирамидальные и решетчатые (рис. 46, Б, III, 3 и 4).

Развивающиеся во внепустынных зонах дюнные пески резко отличаются ориентировкой элементов своих форм по отношению к ветру, по сравнению с песками пустынь. У дюнных песков наветренный склон пологий (7—12°), как и у песчаных форм пустыни (здесь ввиду сухости песка этот склон может быть несколько более крутым), но у большинства дюн этот склон обращен вогнутостью к господствующему ветру (в плане), тогда как у барханов гребень обращен выпуклостью против ветра. Соответственно рога бархана направлены по ветру, в то время как за движущейся дюной тянется песчаный шлейф, направленный против ветра. Обусловлено это тем, что пески пустынь практически одинаково сухи во всех частях аккумулятивной эоловой формы и скорость их перемещения по ветру зависит при прочих равных условиях от массы. Следовательно, краевые пониженные и менее массивные части песчаного холма в пустыне должны перемещаться ветром быстрее, чем его более высокая и массивная центральная часть. Условия перемещения дюнных песков существенно иные, поскольку, как уже указано выше, на них сильно влияет растительность и особенно систематическое увлажнение. После выпадения росы или дождей вершины дюн высыхают быстрее, чем основание их склонов, раньше начинают перевеваться ветром и быстрее перемещаются вперед, чем края дюн. Движение краев задерживается еще часто за счет капиллярного поднятия грунтовых вод и развития растительности. Выдвигающаяся вперед основная масса дюны придает подветренному склону выпуклые в плане очертания, позволяющие легко отличать внепустыпные эоловые формы от эоловых форм пустынь.

При ветрах, устойчиво дующих с моря, на низменных побережьях часто образуются песчаные пляжи, сложенные песками, выброшенными морем. Эти пляжи являются поставщиками песка, который перевевается ветром, и из него вдоль пляжей образуется несколько дюнных гряд, ориентированных поперек направления господствующих ветров, но параллельно источнику питания (пляжу). Подвергаясь дальнейшей переработке ветром, наиболее удаленная от пляжа гряда в силу какой-либо из разобранных выше причин, обусловливающих неравномерность ее передвижения в глубь суши, искривляется, расчленяется на части. Наиболее крупные скопления песка продвигаются по ветру быстрее, краевые части их задерживаются, и дюна приобретает дугообразную форму. Такая дюна называется параболической. При дальнейшем продвижении центральной части дюны эта дюна превращается в шпилько-видную, а при прорыве далеко ушедшей вперед головной части остаются только две параллельные песчаные гряды (рис. 46, В, I, 4).

При муссонно-бризном типе ветров чаще всего формируются различных размеров полукруглые дюны, ориентированные выпуклостью по направлению господствующего ветра (рис. 46, В, II).

196

Ветры часто и сильно меняющихся направлений благоприятствуют образованию простых и комплексных кольцевых дюн (рис. 46, В, III). В тундре кольцевые дюны часто формируются вокруг яреев. У кольцевых дюн область дефляции обычно находится в центре.

Размеры эоловых дефляционных и аккумулятивных форм весьма различны. Размеры лунок и ячей уже указаны выше, как и размеры бархан. Они редко превышают 100—200 м в поперечнике при высоте (для полых форм — глубине), редко превышающей 100—150 м. Комплексные барханные цепи и гряды могут достигать протяженности до нескольких километров, при высоте 200—300 м, иногда более. Наиболее миниатюрными формами песчаного рельефа является песчаная рябь, возникающая на песке при слабом ветре. Высота гребешков этой ряби около 3—5 мм при расстоянии между ними 30—35 мм. Определенный шаг (расстояние между гребнями) характерен не только для мельчайших форм эолового рельефа, что можно видеть на аэрофотоснимках. Поверхность грядовых песков, барханных гряд и мощных барханных цепей располагается обычно правильными рядами и свидетельствует о том, что образование их обусловлено единым волновым процессом, развивающимся в воздухе, движущемся над подстилающей поверхностью.

Особенности проведения инженерных и геодезических работ на территориях, подверженных деятельности ветра

Учитывая большую подвижность эоловых форм рельефа и отрицательное влияние работы ветра на народное хозяйство, при всех полевых исследованиях и составлении карт надлежит обращать внимание на направление развития эоловых процессов. С точки зрения их динамики следует различать: 1) барханные, естественно оголенные подвижные пески, с интенсивно развивающимися процессами дефляции и аккумуляции; 2) полузаросшие слабо подвижные пески;

заросшие неподвижные пески (обычно внепустынных зон);

вновь развеваемые пески, пришедшие в движение в результате климатических изменений, нарушения условий орошения, неразум ного нарушения растительного покрова человеком и по другим при чинам. Учет динамики эоловых процессов имеет не только научное, но и очень важное практическое значение. Проведение всякого рода работ, в том числе и геодезических, постройка и эксплуатация дорог, возведение различных сооружений, рассчитываемых на долгий срок службы, установка геодезических сигналов сопряжено с большими затратами и требует специальных и сложных по выполнению меро приятий. Переносимые ветром пески засыпают дороги и культурные земли, при постройке сооружений (например, геодезических сигна лов) на пути ветра возникает препятствие, вокруг сооружения резко усиливается дефляция и вскоре сооружение оказывается разру шенным (выдутым).

197

Закрепление подвижных песков (особенно барханных) очень трудоемко и требует больших материальных затрат, только при больших масштабах работы дают необходимый эффект. Следует помнить, что создать условия для активизации эоловых процессов гораздо проще, чем с этими процессами бороться. В нашей стране изучению, закреплению и освоению песков уделяется очень большое внимание.

При изучении и освоении песков требуются хорошие топографические карты. Изображение форм песчаного рельефа на топографических картах достигается путем проведения горизонталей, нанесения высотных отметок вершин аккумулятивных форм (желательно нанесение отметок и в понижениях), использования условных знаков различных песков (см. прилож. III). Очень хорошие результаты получаются при впечатывании на карту фотоизображения песчаного рельефа с аэрофотоснимков. Эоловый рельеф отличается большой подвижностью, это приводит к тому, что карты территорий с эоловыми формами рельефа быстро стареют и их приходится часто обновлять.

ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Все процессы, обусловленные стекающими по поверхности суши водами, принято называть флювиальными. Текучими водами являются дождевые, талые снеговые, воды временных и постоянных ручьев и рек. Текучие воды, как и все другие внешние геологические агенты (кроме выветривания), производят разрушение той поверхности, по которой они стекают, путем растворения, смыва и линейного размыва — эрозии, переносят (транспортируют) и отлагают (аккумулируют) принесенный материал. Характер и масштабы этой работы зависят от многих причин, в том числе и от формы стока поверхностных вод.

Формы стока поверхностных вод

Во время сильных дождей на небольших участках пологих, однообразных (без неровностей) склонов может возникать тонкий слой воды, равномерно стекающий по поверхности склона (плоскостной сток). Во время небольших дождей и наличия мелких препятствий на склоне сток осуществляется в виде мелких струек, блуждающих по поверхности склона, отклоняемых случайными временными препятствиями, но имеющих общее направление вниз, в сторону общей покатости. Такой сток называют струйчатым. И в первом, и во втором случае стекающая вода не имеет постоянных русел, сток является нерусловым.

На менее однообразных склонах стекающие воды образуют разорванный слой, так как устремляются во встречаемые на пути понижения (ложбины) и движутся по их дну в виде потоков. Воздействуя на дно ложбин, потоки могут выработать себе русла, и в этом случае сток становится русловым. Возникая только в периоды выпаде-

198

ния дождей и таяния снега и прекращаясь в сухое время года, сток со склонов является временным.

Большие массы воды движутся по поверхности литосферы в виде ручьев, речек и больших рек, имеющих воду в русле круглый год (постоянный русловой сток). Питаются ручьи и реки водами атмо- ! сферных осадков, а в засушливое время — водами источников (подземными водами). Ввиду разнообразия форм и режимов стока масштабы работы, совершаемой текучими водами, изменяются в очень больших пределах.

Нерусловой сток, плоскостной смыв и образование делювия

Струйки дождевой и талой снеговой воды, стекающие по склонам и лишенные постоянных русел, захватывают на своем пути мелкие частицы горных пород, задерживаются у местных мелких препятствий, отклоняются то в одну, то в другую сторону, то распластываются по склону, то собираются в струи и влекут вниз по склону захваченный материал. Таким путем развивается процесс, получивший название плоскостного смыва.

На интенсивность плоскостного смыва большое влияние оказывают следующие факторы: 1) свойства грунта и крутизна склона; ~ 2) характер и степень развития растительного покрова; 3) количество и характер выпадения осадков; 4) скорость таяния снега; 5) условия просачивания и испарения; 6) ориентировка склонов относительно стран света и направления ветров, несущих осадки, и ряд других особенностей местности. Геологическим строением определяется водопроницаемость и степень прочности горных пород, слагающих склон. Смыву благоприятствуют водоупорные, но несцементированные горные породы (например, супеси, суглинки). Породы водопроницаемые впитывают большое количество воды, и это препятствует смыву; породы, сцементированные и механически прочные, слабо разрушаются мелкими струйками, и смыв здесь ослаблен. От крутизны склона зависит скорость стекающих струй и, следовательно, их живая сила, потери на испарение и просачивание. На более крутых склонах смыв (при прочих равных условиях) происходит интенсивнее, чем на пологих склонах. Растительный покров препятствует развитию смыва, задерживая и испаряя дождевую воду, скрепляя склон корневой системой, увеличивая своими стеблями и стволами шероховатость склона. При сомкнутом растительном покрове смывается только растворенное вещество и частицы менее 0,0001 мм. При отсутствии, слабом развитии или уничтожении растительного покрова смыв со склонов может происходить очень интенсивно и даже принимать катастрофические размеры (около 20—50 т с гектара). Количество осадков, характер выпадения дождей, скорость таяния снега, испарение, ориентировка и крутизна склонов определяют количество воды, стекающей по единице поверхности склона за единицу времени. Чем больше количество осадков и скорость стекания, тем интенсивнее происходит плоскостной смыв.

199

Стекая к подножию склона, переходящего в ровную поверхность, воды растекаются по ней, застаиваются в западинах в виде луж, впитываются в грунт и испаряются, а принесенный этими водами материал отлагается. В результате отложения материала у подножия склона переход от склона к расположенной у его основания поверхности становится более плавным, склон приобретает вогнутый профиль, на более пологой — нижней части склона стекающие воды начинают двигаться медленнее и отложение материала может распространиться и на этот участок склона. В таком случае в образующихся отложениях возникает некоторая сортировка материала, выражающаяся в том, что выше по склону отлагаются более крупные частицы, ниже — более мелкие и еще дальше — самый тонкий пыле-ватый материал. Образующиеся таким путем отложения называют делювием. При широком распространении на местности делювий как плащом покрывает основания склонов и прилежащие к ним пространства, образуя делювиальный плащ (шлейф).

За счет смыва с верхних частей и отложения материала у основания склоны становятся более пологими, местность постепенно выравнивается. Однако следует отметить, что делювиальный процесс на склонах очень часто осложняется химическим выносом растворимых солей проникающими в грунт водами, развитием микрооползней, сползанием оттаивающих грунтов и другими процессами, степень выраженности которых в очень большой степени определяется климатом, а часто и воздействием человека.

В местах выпадения сильных дождей на крутых склонах, сложенных неоднородными по механическому составу грунтами, например суглинками с отдельными крупными валунами, могут образоваться оригинальные формы рельефа — земляные пирамиды. Возникают они путем смыва дождевыми каплями и стекающей по склону водой мелкого грунта вокруг лежащих на склоне валунов. Находящийся под валунами грунт предохранен ими от размыва и при снижении (за счет смыва) общей поверхности склона сохраняется в виде земляной пирамиды, на которой часто можно увидеть венчающий ее валун (см. прилож. III).

В условиях сильно пересеченной местности при скоплении на склонах больших масс рыхлых продуктов выветривания, поверхность которых плохо скреплена растительностью или растительность уничтожена человеком (вырублен лес, склоны вытоптаны стадами и т. п.), ливневые дожди могут вызвать смыв, приобретающий катастрофический характер. Производя интенсивный смыв (часто переходящий в размыв), массы воды смешиваются с захваченным мелким и крупным материалом (мелкозем, щебень, валуны), превращаются в грязе-каменную массу и устремляются к подножию склонов, производя сильные опустошения. Обычно движение грязевых и грязе-каменных масс не прекращается у подножия склонов, а продолжается по дну горных долин, где массы камней и грязи смешиваются с водами реки и приобретают большую подвижность, превращаясь в грязе-каменные потоки — сели. Выходя на предгорную равнину,

200

грязе-каменная масса распространяется на обширную площадь, заливает культурные земли, производит сильные разрушения в селениях и городах (например, селевой поток 8 июля 1921 г. в г. Алма-Ате). Процесс развития селевого потока слагается из нескольких звеньев и не может быть связан только с нерусловым стоком, за счет которого осуществляется только захват материала на склонах. Спустившись со склона и собравшись в русле, грязе-каменная масса движется уже как русловой поток, крайне перенасыщенный обломочным материалом, в котором крупные глыбы и валуны как бы плывут в массе жидкой грязи. При выходе из горной долины весь этот материал распределяется в виде пологого конуса (конус выноса), обращенного вершиной к устью долины, в котором наиболее крупный материал расположен ближе к горам (5—7 км), а наиболее мелкий — вынесен далеко (40—50 км) на предгорную равнину. Образующиеся таким путем отложения бурных (в том числе и селевых) потоков называют пролювием.

Селевые потоки широко распространены в горных местностях и наносят большой вред народному хозяйству. На борьбу с ними расходуются большие средства. Борьба осуществляется путем постройки мощных защитных дамб, плотин, отвода русел потоков в сторону от культурных земель, закрепления размываемых склонов растительностью. Примером может служить мощная дамба в долине р. Малой Алмаатинки, созданная при помощи сильных направленных взрывов. Назначение дамбы — преградить путь селям, скатывающимся по долине этой реки и производящим большие опустошения в г. Алма-Ате и его окрестностях.

Временный русловой сток (временные потоки)

Плоскостной смыв, развивающийся спокойно при малых количествах стекающей воды и на сравнительно однородных склонах, может легко перейти в линейный размыв — эрозию там, где однородность склона нарушена (на склонах появились неровности, нарушен растительный покров, в грунтах имеются трещины и т. д.). Стекающие воды собираются в понижениях, сосредоточивают здесь свою энергию и размывают грунт. В месте начинающегося размыва сначала образуется рытвина, углубление неправильной формы и небольших размеров, затем — промоина, которая имеет уже удлиненную форму, но небольшую глубину (до 2 м), и более крупная эрозионная форма — овраг. Глубина оврагов может достигать 40—50 м, ширина 150—300 м, длина 3—5 км.

Разрастание в глубину, ширину и длину первичной эрозионной формы рельефа обусловлено, в первую очередь тем, что собравшиеся в русло массы воды сосредоточивают свою энергию на узкой полосе земной поверхности и взаимодействие их с прилежащими средами резко изменяется. При нерусловом стоке вода движется по склону мелкими струйками и тонким распластанным слоем, во всей ее массе сказывается тормозящее влияние трения о поверхность склона и о

201

непосредственной русловой эрозии. К низовьям оврага течение потока обычно становится медленнее, что связано с уменьшением уклона. Живая сила потока уменьшается и часть переносимого материала при перегруженности потока может оседать на дно. Окончательное отложение принесенного материала происходит там, где поток вытекает из оврага к подножию склона и разбегается небольшими струйками (распластывается), резко теряя свою живую силу. Заканчиваясь на суше, поток у устья оврага формирует конус выноса. Если текущий по оврагу поток достигает реки, текущей у подножия склона, то вынесенный материал поступает в эту реку и в зависимости от ее живой силы может быть унесен ею (рекой) дальше или отло-жится на дне реки. При бурном росте оврагов во время сильных ливней известны случаи, когда выносы временных потоков полностью перегораживали русла даже судоходных рек. «В мае 1915 г. возле Мамоновского переката Дона конус выноса оврага в течение двух часов полностью перегородил русло реки, имевшее здесь ширину 200 м. Вместе с песком было вынесено около 300 деревьев, армировавших естественную запруду» [31]. При впадении потока в озеро (или реки в море) образуется дельта, которая может заполнить залив (дельта заполнения) или выступить за линию основного берега в виде широкого плоского пространства, по которому блуждают русла разветвившегося здесь потока (дельта выступания). У потоков и рек, несущих большое количество взвешенного материала, отложение наносов происходит вдоль русел и протоков даже тогда, когда поток выходит за пределы внешнего края основной площади дельты. В этом случае в приемном бассейне (озере, море) возникают валы, сопровождающие русло и пути движения потоков (ветвистая, или лопастная, дельта) (см. прилож. III).

Схема распределения деятельности потока по продольному профилю (от истоков до устья) достаточно отчетливо может быть прослежена в природе на развитии оврагов и подобных им эрозионных формах рельефа (например, саи в горах Средней Азии).

Развитие оврага и расположенного в нем русла обусловлено живой силой текущего потока. Живая сила потока определяется количеством воды, разностью уровней между истоками и устьем и расстоянием, которое поток должен пройти от истоков до устья. Вместе с тем разность отметок истоков и устья и длина пути определяют возможный уклон ложа потока, а следовательно, и его возможную предельную скорость. В самой ранней стадии развития русла, пока еще не начался интенсивный размыв склона, продольный уклон его совпадает с уклоном поверхности склона (линия А—В, рис. 49). По мере врезания русла и выработки эрозионной формы рельефа (оврага) уклоны меняются и в низовьях становятся меньше, а в верховьях больше первоначального уклона склона. Если размыв начался в нижней части склона, то последовательное развитие продольного профиля потока может быть схематически изображено кривыми В—I, Б—II, В—III и В—IV рис. 49. Рассматривая эти кривые, можно видеть, что все они сходятся у подножия склона в точке В,

203

воздух. Вода, собравшаяся в русле и движущаяся более мощным слоем, затрачивает меньше энергии на преодоление трения о ложе и воздух, так как на внутренние части мощного потока влияние трения о пограничные среды распространяется слабо, и поток движется быстрее. За счет увеличения скорости течения резко возрастает живая сила потока и он начинает размывать склон.

Основные этапы этого процесса можно наблюдать, подойдя к вершине оврага во время сильного дождя и проследив, как меняется скорость струй, стекающих по склону к оврагу, сливающихся в овраг,

движущихся потоком по его дну, и, наконец, там, где поток выходит из оврага и заканчивается. Выше оврага вода стекает тонким распластанным слоем, прокладывает себе путь среди стеблей растений, захватывает и переносит только мелкие частицы грунта. В вершину оврага вода стекает, образуя небольшой водопад (вершинный перепад оврага), и под водопадом усиленно размывает дно, образуя водобойный колодец. В месте падения струй возникают волны и брызги, подмывающие основание уступа (рис. 48), вершина которого образует нависающий карниз, периодически обрушивающийся. Край уступа постепенно перемещается вверх по склону против течения воды, за счет чего весь разобранный процесс называют регрессивной, или пятящейся, эрозией. За счет пятящейся эрозии происходит резкий врез русла потока в глубину и постепенное удлинение оврага вверх по склону. Аналогичным путем происходит отступание водопадов на реках.

Ниже вершинного перепада и водобойного колодца вода течет уже по дну оврага в русле. Течение здесь быстрое, извилистость русла небольшая, поток быстро разрушает всякие возникающи& на его пути препятствия (например, массы грунта, обваливающиеся с крутых склонов), размывает дно на большом протяжении и весь захваченный материал несет вниз по течению. Здесь мы имеем пример

202

положение которой остается постоянным и является наинизшей точкой продольного профиля потока. Этой точкой (точнее уровнем, на котором она находится) определяется возможный эрозионный врез русла, в силу чего ее называют базисом эрозии. Уровень моря, следовательно, является базисом эрозии для всех, впадающих в это море рек. Абсолютные отметки поверхности потока закономерно увеличиваются от базиса эрозии к верховьям. Вместе с тем необходимо помнить, что отметки дна русла могут быть часто значительно ниже отметки базиса эрозии, даже на больших расстояниях от устья потока. Это зависит от сложной динамики текущей в русле воды, объясняется распределением скоростей и возникновением водоворотов в русле, геологическим строением ложа, распределением наносов

и рядом других причин, влияющих на продольный профиль дна, всегда имеющий вид сложной ломаной линии.

В процессе углубления и удлинения эрозионной формы рельефа (оврага) продольный профиль потока, соответственно и характер производимой потоком работы перераспределяются. Выбрав какой-либо отрезок пути, например С—D на рис. 49, можно видеть, что до начала размыва на этом участке уклон ложа потока соответствует уклону склона. Позднее на этот участок распространяется место наибольших уклонов (см. кривую В—I на рис. 49) и интенсивной глубинной эрозии. Средний уклон I, выраженный в градусах и полученный путем простых вычислений 1Х = 90° — i1 на этом участке, может быть много круче уклона склона. Позднее вырабатываются кривые В—II, В—III и В—IV, места наибольших падений перемещаются выше по продольному профилю потока, а на отрезке С—D в результате глубинной русловой эрозии уклоны становятся меньше первоначального уклона склона соответственно I3 = 90° — i2, I3 = = 90° — i3, I4 = 90° — i4. Уменьшение уклонов сопровождается уменьшением скорости и живой силы потока, интенсивный размыв, происходящий на выбранном нами участке течения при выработке

20!

профиля В—I, должен постепенно ослабевать и даже вообще прекратиться, поскольку медленно текущий поток, перегруженный материалом, поступающим с верховьев, на этом участке расходует свою энергию только на транспортировку, которая при дальнейшем снижении скорости может смениться аккумуляцией (отложением избытка материала в русле). Продольный профиль потока, при котором достигается относительное равновесие между живой силой текущей воды и производимой ею работой, называют профилем равновесия. При достижении его, в верхнем течении, где падение и скорости велики, преобладает эрозия, в среднем — перенос, а в низовьях — аккумуляция. Состояние равновесия крайне неустойчиво и может быть нарушено даже небольшим изменением количества протекающей в русле воды, случайным поступлением (например, со склонов) избыточного материала и др. Таким образом, поток, его русло, склоны его долины, вся водосборная площадь и совершающиеся на ней процессы (развитие растительности, смыв, испарение и т. д.), количество и режим осадков представляют собой сложную динамическую систему, малейшие нарушения которой обязательно найдут свое отражение в продольном профиле потока и в особенностях его русла.

Изучая развитие эрозионных процессов и форм на местности (хорошие карты и аэрофотоснимки при этом являются весьма ценным материалом), можно судить о том, какие звенья сложного процесса нарушены и какие меры необходимо принять для устранения вредных для народного хозяйства последствий. Интенсивный рост оврагов разрушает культурные земли, приводит к снижению уровня грунтовых вод, выносы из оврагов засоряют луга, русла рек. Рост оврагов устанавливается путем изучения их вершин, склонов и устий. Наличие резких вершинных перепадов, обнаженные осыпающиеся склоны, часто расчлененные промоинами и боковыми оврагами (отвертками), мощные выносы против устий свидетельствуют об активности эрозионных процессов. Закрепленные растительностью вершины, склоны и днища эрозионных форм являются свидетелями затухающей эрозии.

Активизация эрозионных процессов в руслах временных потоков и на склонах обычно связана с уничтожением растительного покрова, неправильной распашкой склонов, неправильным выпасом скота и другими случаями неосмотрительной деятельности человека, так как в природных условиях эрозионные процессы обычно в значительной степени уравновешены и большой активности достигают только при сильно пересеченном горном рельефе. Большое значение может иметь нарушение режима стока по руслам рек, когда путем регулирования срезается уровень воды в половодье, к которому обычно привязаны продольные профили временных потоков. В периоды таяния снегов временный сток наиболее активен, и в это время временные потоки формируют свой продольный профиль. Если уровень реки в это время понижен, то в устьевых частях русел временных потоков возникает перепад, резко усиливается глубинная

205

эрозия, которая затем начинает распространяться против течения потока, вырабатывая врезанный в дно закрепившегося оврага (балки, ложбины стока) новый донный овраг. Изучая расположение мест активизации эрозионного процесса на местности, сравнивая карты и аэрофотоснимки, полученные в разные годы, можно сделать вывод о причинах этой активизации и выработать план мероприятий по борьбе с ней.

Для борьбы с оврагами проводятся большие работы. Склоны и днища оврагов закрепляют растительностью (травы, кусты, деревья), верховья для борьбы с развитием вершинного перепада — растительностью и различными сооружениями (бетонные лотки-быстротоки, бетонированные водобойные колодцы и т. п.), в руслах строят запруды. Хорошие результаты дает обвалование вершин оврагов, препятствующее поступлению воды к вершинному перепаду с вышележащей части склона. Дамбами вода отводится от вершины оврага на закрепленные участки склона, у дамб возникают большие пруды, задерживающие сток. Борьба с эрозией требует больших материальных затрат, специальных механизмов, очень трудоемка и дает положительный эффект спустя много лет после проведения основных работ. Для получения устойчивых положительных результатов все работы должны проводиться по тщательно разработанному плану и на больших площадях, с учетом возможных последствий и в смежных районах, поскольку эти работы, влияя на режим стока, сказываются на режимах постоянных потоков (рек) и вызывают нежелательные последствия в далеко отстоящих районах.

Постоянный русловой сток (ручьи, реки)

В отличие от временных потоков реки являются потоками, действующими непрерывно очень длительные отрезки времени (исключая своеобразный тип пересыхающих рек засушливых районов). Уровень воды в реке изменяется в зависимости от времени года, количества атмосферных осадков, таяния снега, испарения и других причин, обусловливающих режим стока. В зависимости от режима стока изменяются характер работы реки и размеры той поверхности, на которой непосредственное воздействие потока сказывается. У подавляющего большинства рек различают меженное русло и пойму. В меженном русле вода протекает круглый год, пойма заливается водой только во время половодий. Пойма отсутствует только у рек, текущих по дну узких горных долин.

Отсутствие хорошо выраженной поймы у быстро текущих горных рек, изобилующих порогами и водопадами, обусловлено тем, что основная энергия их направлена на глубинную эрозию. Медленнее текущие реки холмистых и равнинных стран значительную часть своей живой силы расходуют не на глубинною, а на боковую эрозию, т. е. на подмыв берегов русла (но глубинная эрозия и в этом случае не исключается). В результате подмыва берегов русло становится извилистым, берега и склоны долины развиваются

206

неравномерно, процессы эрозии и аккумуляции сложно сочетаются друг с другом.

Выработка извилистого русла обусловлена гидродинамическими особенностями потока, разбор которых выходит за рамки данного курса, но одной из причин искривления русла может явиться возникновение препятствия у одного из берегов. Отклонившись от этого препятствия, поток пересекает русло вкось, устремляется к противоположному берегу и подмывает его. Отразившись от этого берега,

поток вновь наискось пересекает русло и подмывает противоположный берег. Ниже по течению процесс повторяется, и русло становится извилистым. Образующиеся извилины русла называют излучинами и меандрами. При образовании излучин подмываемые берега становятся вогнутыми и крутыми, крутым становится в этом месте и склон долины, если его основание подмывается рекой. Наоборот, берега и склоны в тех местах, где река от них отклоняется, становятся выпуклыми, более пологими и у их основания в русле начинается отложение речных наносов (аллювия). Обусловлено это тем, что в излучине возникает сложная вихре-образная система течений, поверхностные струи как бы набегают на основание подмываемого берега, а в придонных слоях возникает течение, направленное к выпуклому берегу и несколько вкось по отношению к оси русла выносящее сюда наносы. Поскольку отложение наносов происходит в русле, их называют русловым аллювием (рис. 50 и 51). Благодаря такому распределению процессов размыва и отложения в излучинах русло становится асимметричным, у подмываемого берега оно имеет большие глубины, а у противоположного — малые. При сильном понижении уровня

207

воды в межень на выпуклом аккумулятивном берегу располагается побочень, или в житейском смысле пляж.

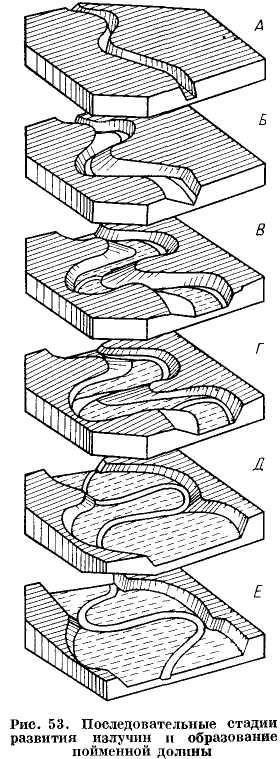

При дальнейшем развитии излучин извилистость русла увеличивается (рис. 52) и, если в этот период развивается еще и глубинная эрозия, то и русло, и долина становятся извилистыми, образуются врезанные излучины (рис. 53, А, Б, В). Если глубинная эрозия будет проявляться в дальнейшем слабо, что частично объясняется удлинением пути потока и уменьшением падения при развитии излучин, то излучины, имеющие общую тенденцию смещаться вниз по течению, срезают выступы коренных берегов и вырабатывают плоское дно долины (см. рис. 52 и 53, Г, Д, Е). При развитии крутых излучин возможно резкое сужение и прорыв их шеек в местах сильного сближения русла. В месте прорыва формируется новое русло, а отделившаяся излучина превращается в старицу.

При выработке плоского дна долины излучины, не стесненные коренными склонами, смещаются, перестраиваются, блуждают по

нему. Такие излучины называют блуждающими. На месте сместившейся излучины остается прежнее русло реки, заполненное русловым аллювием, лежащим на коренном дне долины. Поскольку в периоды обильных осадков и таяния снега по руслам рек устремляются большие массы воды, переполняющие меженные русла, постольку плоское дно долины подвергается периодическому затоплению и представляет собой пойму.

В развитии поймы и меженного русла реки имеется ряд существенных различий. Первым из них является то, что пойма только на короткий отрезок времени переходит на положение дна потока, а большую часть года не покрыта водой. Это дает возможность обычной наземной растительности, способной выдержать периодическое затопление и специфические условия поймы, заселять поверхность поймы. Во время половодий вода в пойме течет среди стеблей трав, кустарников и деревьев, что сильно уменьшает скорость течения. Вторым фактором является малая глубина и распластывание потока на пойме по сравнению с глубинами и потоком, идущим в русле. Все это приводит к тому, что скорости течения над поймой меньше, чем в основном русле, и на пойме должно происходить накопление наносов (пойменный аллювий).

Основная масса материала поступает на пойму путем выноса его разливающейся водой из русла реки. Ввиду резкого изменения скорости течения на берегу русла происходит наиболее быстрое отложение вынесенного материала и образуется характерная форма пойменного рельефа — прирусловой вал. Меньше материала заносится водой дальше от русла, на центральную

208

пойму, и наименьшее поступает в удаленные части, тыловую пойму, в силу чего накопление пойменного аллювия происходит здесь медленно и эта часть поймы обычно понижена. Благодаря накоплению наносов в пойме разрез аллювиальных отложений на дне долины получает двухъярусное строение. Основание разреза слагает русловой аллювий (более грубый по механическому составу, часто с резко выраженной косой слоистостью), а верхнюю часть разреза — пойменный аллювий (обычно илистые осадки). Микрорельеф поймы осложняется неравномерным отложением осадков, часто обусловленным различными препятствиями (пучками трав, кустарниками, деревьями) на пути текущей воды, неравномерным распределением скоростей водного потока и другими причинами. Микрорельеф поймы осложнен и старицами, находящимися на разных

стадиях развития и заполнения наносами. После ухода вод половодья в основное русло поверхность поймы осушается и вода остается только в старицах поймы. Устойчивое увлажнение поймы наблюдается при большой выровненности ее микрорельефа, наличии слоя илистых отложений и увлажнении ее поверхности источниками, вытекающими из-под вышележащих склонов долины. В этих случаях пойма заболачивается и зарастает растительностью, характерной для низинных болот (осока, тростники и т. п.).

209

Нормальное развитие русла и поймы (дна долины) возможно при длительном и устойчивом положении продольного профиля реки, привязанного к устойчивому базису эрозии. Если после выработки поймы произойдет значительное понижение базиса эрозии, сопровождающееся резким усилением глубинной (а на определенных этапах и боковой) эрозии, то через некоторое время меженное русло может быть так сильно углублено (врезано в дно долины), что воды в период половодий будут проходить только в этом русле и перестанут заливать пойму. Позднее река расширяет долину и формирует новую пойму применительно к новому положению базиса эрозии, а прежняя пойма превращается в надпойменную террасу (рис. 54).

На подмываемых рекой участках этой террасы можно будет видеть ее строение: слои руслового и пойменного аллювия. Такая терраса называется аллювиаль-н о й. Если врез реки был глубокими распространился не только на древние аллювиальные отложения, но и на слагающие дно долины коренные горные породы, которые видны в разрезе под слоями аллювия, то такую террасу называют ц окольной. При глубоком врезе русла и интенсивном смыве рыхлых отложений древний аллювий может быть смыт и тогда в разрезах террасы будут видны только выходы коренных пород и терраса будет называться коренной.

Нами разобрана очень упрощенная схема образования надпойменной террасы и указана одна из весьма многочисленных причин их появления (понижение базиса эрозии). Образующиеся таким путем террасы называют цикловыми, потому что их появление связано с определенной сменой эрозионных и аккумулятивных процессов в русле и долине реки. Цикл слагается из углубления русла и вреза его в дно долины за счет глубинной эрозии, последующего расширения дна долины и выработки поймы путем боковой эрозии и накопления руслового и пойменного аллювия. Следующий цикл начинается с нового вреза русла и углубления дна долины, обусловленных понижением базиса эрозии. Цикловые террасы пользуются широким распространением в долинах современных рек и прослеживаются на очень большом протяжении по склонам долин. Характерной особенностью террас, возникших в результате понижения основного базиса, является то, что они более отчетливо выражены, имеют большую высоту над поверхностью нижележащей террасы (или поймы) ближе к устью реки и постепенно выклини-

210

ваются к верховьям. Обусловлено это тем, что при понижении базиса эрозии врез русла начинается в устье и постепенно распространяется вверх по течению.

Террасы могут образоваться и в результате значительного поднятия верховьев реки. В этом случае в верховьях усиливается глубинная эрозия и выработанная ранее пойма превращается в надпойменную террасу. Образовавшиеся таким путем террасы постепенно снижаются и выклиниваются к низовьям.

В долинах многих рек встречаются так называемые локальные террасы, образование которых обусловлено местными причинами. Одной из таких причин может явиться разрушение крутого порога или водопада. Резкие перегибы продольного профиля потока (пороги, водопады), точнее верхние части этих перегибов, являются местными базисами эрозии для вышележащих участков течения рек. Применительно к этим базисам реки и формируют свои долины. После разрушения местного базиса эрозионный врез распространяется вверх по течению и сформированная ранее пойма превращается в надпойменную террасу.

Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех причин образования речных террас. Террасы могут возникнуть в результате изменения режима стока, нарушения баланса поступающего в русло материала и т. д. Изучению террас уделяется большое внимание, так как они характеризуют этапы развития речных долин, террасовые аллювиальные отложения часто обогащены полезными ископаемыми (россыпи золота, касситерита, алмазов и др.), поверхности террас удобны для орошения и т. д. Располагаясь на склонах речных долин, террасы выражаются на поперечных профилях в виде ступеней (см. рис. 54 и прилож. III, рис. 36). При описании террас их счет ведут от поймы: 1-я, 2-я и т. д. надпойменные террасы. В подавляющем большинстве долин современных рек наблюдаются две, три и даже пятнадцать террас.

Типы речных долин и асимметрия междуречий

При описании и изучении флювиальных процессов большое внимание уделяется речным долинам и, в частности, их поперечным профилям.

По форме поперечного профиля речные долины подразделяют на: теснины, каньоны, ущелья, V-образные, U-образные, корытообразные, ящикообразные, трапециевидные и террасированные. Кроме того, долины можно подразделить еще на симметричные и асимметричные.

Теснины образуются в результате глубинной эрозии, имеют отвесные склоны, отстоящие один от другого иногда всего на несколько метров, глубину от нескольких десятков до нескольких сотен метров, напоминая, таким образом, узкие щели, как бы пропиленные в стойких горных породах. Встречаются теснины в горных

211

районах, реже среди холмистой местности и всегда служат указанием на сильно развивающуюся глубинную эрозию. Каньоны образуются так же, как и теснины, имеют глубину, иногда во много раз превышающую ширину (в придонной части между основанием склонов); русло реки занимает все дно каньона. Склоны чаще всего представляют собой чередование скалистых обрывов с горизонтальными площадками (при горизонтальном или слабо наклонном залегании слоев горных пород) и участками, покрытыми крутыми осыпями. Каньоны типичны для плато и возвышенностей, имеющих засушливый климат. Сильная глубинная эрозия в сочетании со стойкостью горных пород и слабо развивающимся плоскостным смывом способствует сохранению крутизны склонов. Ущелья в отличие от каньонов имеют относительно однообразные прямые или выпуклые склоны, крутизна которых в нижней части увеличивается, что объясняется сильной глубинной эрозией реки, занимающей все дно ущелья. Верхняя часть склонов становится пологой за счет интенсивного выветривания горных пород, сползания, осыпания и плоскостного смыва продуктов выветривания. Долины, напоминающие ущелья, но имеющие прямолинейные (в вертикальном разрезе) склоны, называют V-o б р а з н ы м и. Образуются они в условиях влажного климата и при относительном равновесии между глубинной эрозией и процессами разрушения склонов. Эти долины очень разнообразны по размерам и могут встречаться в горной и холмистой местности. Долины с вогнутыми склонами называются [/-образными. В отличие от ущелий склоны этих долин имеют большую крутизну в верхней части. Образуются такие долины тогда, когда река, занимающая только часть поперечного профиля дна долины, не успевает полностью удалять продукты, накапливающиеся в виде осыпей у подножия склонов (в некоторых случаях U-образные долины возникают в результате работы ледников). Корытообразные долины (троги) по форме поперечного профиля являются разновидностью долин предыдущего типа, отличающиеся от них только большей шириной дна, которая может превышать глубину. Эти долины обычно образуются в результате деятельности больших ледников и используются реками после ста-ивания льда. Ящикообразные долины образуются при развитии боковой эрозии, имеют крутые, относительно невысокие склоны и плоское дно, представляющее собой пойму, т. е. поверхность, заливаемую водой во время половодья. При низком уровне воды русло потока занимает только незначительную часть поперечного профиля дна долины. Трапециевидные долины напоминают долины предыдущего типа, с которыми их часто объединяют, но имеют более раскрытый профиль, так как склоны их не обрывисты, часто имеют небольшой наклон, а дно сравнительно плоское и широкое. Сложный поперечный профиль имеют долины террасированные, на склонах которых наблюдается чередование относительно ровных (горизонтальных) площадок и крутых скатов. Образуются такие долины в результате чередования периодов,

212

усиления глубинной эрозии с периодами преобладающего значения боковой эрозии и даже усиленной аккумуляции наносов. Помимо долин, имеющих симметричный профиль, в природе широко распространены долины асимметричные, сохраняющие эту асимметрию на большем или меньшем расстоянии. О причинах асимметрии долин и водоразделов, выдержанной на значительных пространствах, создано много гипотез. Асимметрия, выраженная иногда очень ярко на коротких отрезках долин, часто наблюдаемая в природе, объясняется неравномерным подмывом склонов долины рекой. Долины U-образные, корытообразные, ящикообразные, трапециевидные, многие асимметричные и террасированные являются пойменными, т. е. обладают более или менее широким плоским: дном.

Асимметрия речных долин и междуречных пространств с давних пор привлекала внимание исследователей, и для их объяснения предложено несколько гипотез.

Гипотеза Бера. В XIX в. академик Бер предложил гипотезу, объясняющую асимметрию речных долин, положив в основу известную теорему Кориолиса. Бер считал, что основной причиной асимметрии речных долин является сила, возникающая в результате вращения Земли вокруг оси и вызывающая отклонение всех движущих тел в северном полушарии вправо, а в южном — влево oi направления движения. Согласно законам физики эта сила, действуя на текущие воды, вызывает в северном полушарии отклонение струй к правому берегу, который, таким образом, усиленно подмывается рекой и становится крутым. Под влиянием ускорения Кориолиса асимметрия склонов может выработаться только за сотни тысяч лет и при наличии водного потока шириной не менее 100 м.

Климатическая гипотеза. Академик А. Д. Архангельский и Н. А. Димо считали, что основной причиной асимметрии склонов внеморенных областей территории СССР является неодинаковое нагревание склонов солнечными лучами, особенно ярко выраженное в долинах, имеющих широтное простирание и более крутые склоны южной экспозиции, сильнее подмываемые в половодье.

Гипотеза А. А. Борзова. Профессор А. А. Борзов, изучая долины рек и формы междуречных пространств, пришел к выводу, что причиной асимметрии склонов может явиться первоначальный наклон местности. «Представим себе, — писал он, — равнинную поверхность, слабо наклоненную, положим, с севера на юг, по которой, следуя этому наклону, стекает река. Если от этой основной артерии начнут отходить боковые ветви в виде оврагов, балок, речек, то они прорежут наше гипотетическое плато так, как это показано на чертеже (рис. 55), где АВ ~ уровень главной реки, CD — поверхность первичного плато, abcd, a'b'c'd', a"b"c"d" — вторичные долины. Очевидно, уже с самого начала оба склона каждой из этих новых долин независимо от ориентировки и условий инсоляции, от наклона слоев и т. п. будут поставлены не в одинаковые условия формирования: склон, противолежащий общему наклону местности (cd, c'd',

213

c"d"), очевидно, будет получать несравненно меньше воды, чем противоположный, здесь могут возникать только короткие и кратковременные бурно сливающиеся потоки, которые должны производить редкие, но довольно ощутительные разрушения и тем поддерживать свежесть обнаженных коренных пород. На противоположном склоне (ab, а'b', а"b") условия размывания существенно иные: здесь есть возможность развиваться более длинным водотокам, которые, собирая воду с более обширных бассейнов, вносят в долину гораздо большие количества воды и, несомненно, более значительные массы обломочного материала. С течением времени длинные склоны смываются и по направлениям к долинам bd, b'd', b"d" и по направлению к их боковым притокам с сохранением общего первичного уклона. Параллельно с формированием пологого склона идет отжимание реки к короткому склону выносами притоков с длинного пологого склона. Таким образом, крутым, коротким и обрывистым будет скат, противолежащий общему наклону местности» *.

За последние годы все более и более отчетливо начинает выявляться роль вертикальных движений земной коры в выработке асимметрии долин и междуречий. Подвергаясь влиянию медленных вертикальных движений, сопровождающихся перекосом земной поверхности, реки смещаются к одному из берегов, подмывают его и делают более крутым.

Одним из частных случаев образования асимметричного профиля долин и водоразделов является образование к у э с т — асимметричных гряд, бронируемых твердыми пластами. Возникают они на моноклинальных геологических структурах (например, на крыле антиклинали) при продольном (по простиранию) ориентировании речных долин. Образование куэст является одним из примеров взаимодействия работы текучих вод с геологическим строением местности.

Развитие речных систем и их взаимодействие с водосборным бассейном

Закладываясь на поверхности, выходящей из-под уровня моря, или вступая на нее с ранее поднятых участков суши, реки в начальной стадии расчленения этой поверхности прокладывают свои русла по тем понижениям рельефа, которые обеспечивают наиболее беспрепятственный сток. В этот период рельеф, еще не преобразованный эрозией поверхности, может быть обусловлен тектоническим строением или другими причинами (морскими течениями, абразией,

*А. А. Борзов. К вопросу об асимметрия

междуречных плато. Сб. статей в честь

семидесятипятилетия проф. Д. Н. Анучина.AI.,

1913

г.

214

проявлением вулканизма и т. д.). Если тектонические структуры погребены под толщами спокойно залегающих осадочных слоев, формирование русел рек и речных долин происходит независимо от этих структур. Только позднее, когда местность поднимается достаточно высоко над базисом эрозии и долины рек врежутся на соответствующую глубину, реки, встретив погребенные структуры и не имея возможности покинуть свои русла и долины, вынуждены врезаться в эти структуры, вырабатывая в них так называемые эпигенетические (наложенные сверху) долины. При этом, если до вскрытия сложных геологических структур, развитых в стойких по отношению к размыву горных породах, русло реки извилисто, то вырабатываются наложенные излучины, которые затем при продолжающемся углублении долины превращаются во врезанные меандры. По мере дальнейшего врезания рек происходит выявление геологических структур в рельефе. Начинается перестройка эрозионной сети применительно к геологическим структурам. На этой стадии развития рельефа большое значение приобретают участки поверхности, сложенные легко поддающимися размыву породами (рыхлыми или раздробленными сбросами, сдвигами, разрывами). Постепенно на эти участки переносится разрушительная работа текучих вод; сюда перемещаются долины рек, приобретающие часто-своеобразные очертания в плане и профиле, обусловленные геологическими структурами и формами залегания слоев, и только эпигенетические долины, наложенные на выходы твердых пород, продолжают развиваться без особых смещений. Взаимодействие речной системы с водосборным бассейном не ограничивается приспособлением сети водотоков к рельефу и геологическому строению местности. Оно-включает в себя еще условия стока, поступление продуктов смыва с водосборных площадей в русла потоков, взаимодействие с подземными водами и ряд других процессов, уже рассмотренных нами выше.

Взаимодействие смежных речных систем (борьба за водоразделы и явления перехвата)

Приспосабливаясь к рельефу, геологическому строению и природным особенностям местности, реки и речные системы оказываются во взаимодействии со смежными реками и их бассейнами. На обширных равнинах часто развивается процесс, известный под названием борьба за водоразделы. Развивается он между двумя речными системами, имеющими общий водораздел, склоны которого' асимметричны. В этом случае река, к которой обращены более крутые склоны водораздела, за счет интенсивно развивающейся овражной эрозии и плоскостного смыва, смещающих линию водораздела в сторону более пологого склона, постепенно увеличивает свою водосборную площадь; питание смежной реки ослабевает и вообще может прекратиться. Теряющая свою водосборную площадь река постепенно отмирает. Захвату способствует наличие под орографическим, т. е. выраженным в рельефе, водоразделом водопроницаемых

215

и растворимых пород, дренируемых одной из смежных рек. В этом случае вода одной реки уходит под землю и выходит в виде источников в долине смежной реки. В случае сильного развития этого процесса и полного ухода под землю воды, собирающейся на значительной площади, развивается так называемый подземный перехват.

В наземных условиях перехват одних рек другими — широко развитое явление. Происходит это тогда, когда приток одной из смежных рек развивает глубинную эрозию и его вершина прорезает водораздел, подходит к долине смежной реки и в период разлива ее часть воды, а затем и вся река уходит в «подкравшуюся» реку. Оставшаяся нижняя часть перехваченной реки лишается верховьев, русло заполняется наносами, намытыми со склонов долины, вместо полноводной реки остается небольшая река или ручей. Перехватившая река, получив дополнительные большие массы воды, усиливает свою работу, углубляет и расширяет долину, захватывает новые водосборные площади.

Роль флювиальных процессов в преобразовании рельефа земной