- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

Мозжечок расположен в задней черепной ямке над продолговатым мозгом и мостом, сверху отделен от затылочных долей наметом мозжечка. Анатомически мозжечок состоит из филогенетически более древнего червя и двух полушарий

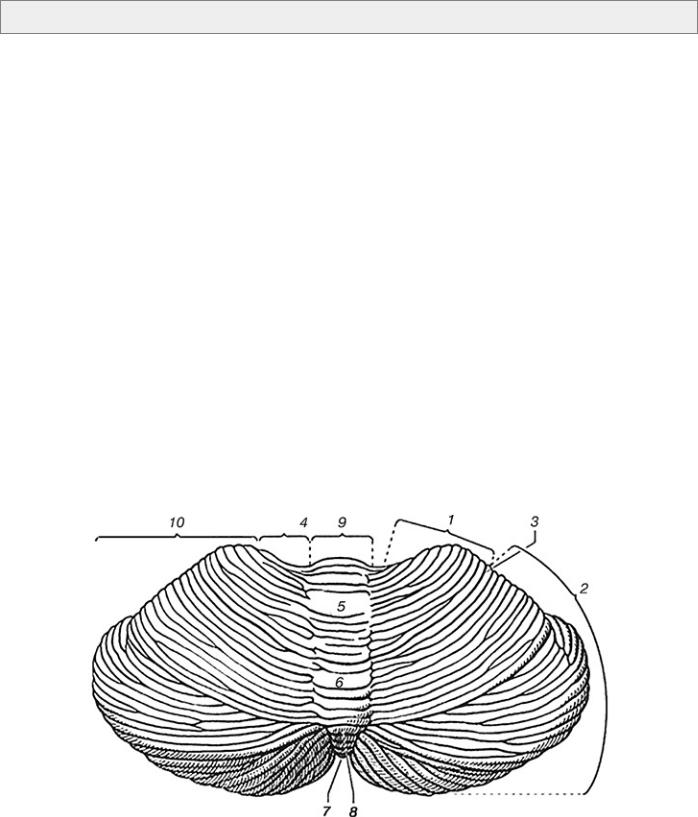

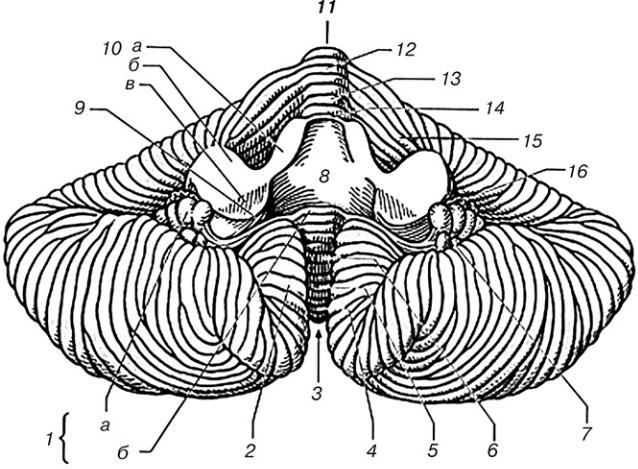

(рис. 11, 12).

Червь мозжечка связан с туловищем и определяет статическую координацию (управление позой, тонусом, равновесием тела и поддерживающими движениями), а полушария связаны с конечностями и координируют их движения. Мозжечок получает копию афферентной информации, передаваемой из спинного мозга в кору полушарий головного мозга (мышечный тонус, положение тела и конечностей в пространстве), а также копию эфферентной информации от двигательных центров коры полушарий к спинному мозгу (необходимое положение тела или конечностей в пространстве) и сопоставляет их. Если выявляются отклонения, мозжечок тут же сообщает о них в двигательные центры, непрерывно корректируя, таким образом, произвольные и автоматические движения.

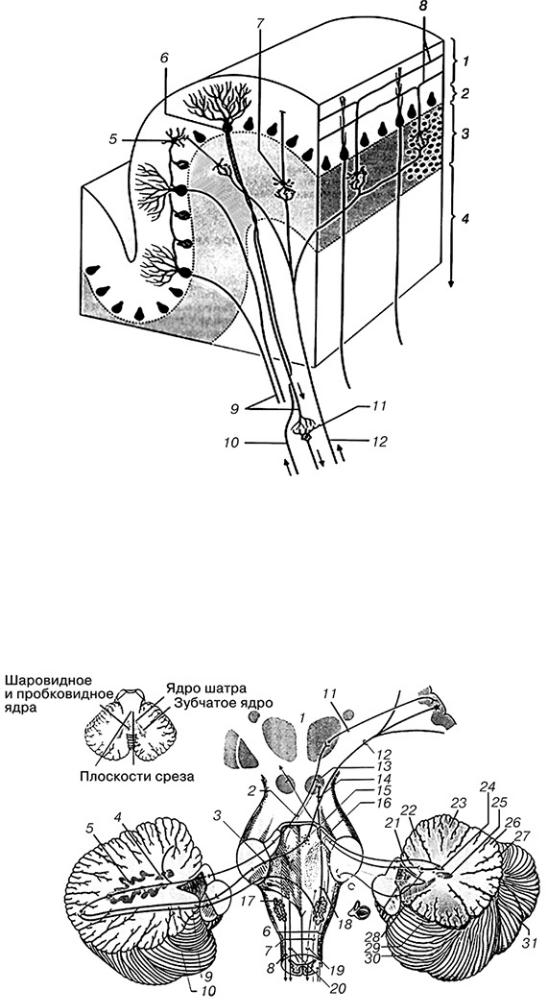

В мозжечке имеется кора (серое вещество), белое вещество и группа ядер – скопление серого вещества в глубине белого (рис. 13). Выделяют зубчатое ядро

(nucl. dentatus), шаровидное ядро (nucl. globosus), пробковидное ядро (nucl. emboliformis) и ядро шатра (nucl. fastigii).

Рис. 11. Мозжечок, вид сверху (по П. Дуусу):

1 – передняя доля; 2 – задняя доля; 3 – первичная (предскатная) щель мозжечка; 4 – верхний червь; 5 – вершина червя; 6 – скат; 7 – бугор червя; 8 – листок; 9 – промежуточная часть (паравермиальная зона); 10 – латеральная часть

Рис. 12. Мозжечок, вид снизу (по П. Дуусу):

1 – клочково-узелковая доля (а – клочок, б – узелок); 2 – миндалина мозжечка; 3

– нижний червь; 4 – бугор; 5 – пирамида; 6 – язычок; 7 – заднелатеральная щель; 8 – IV желудочек; 9 – латеральная апертура IV желудочка; 10 – мозжечковые ножки (а – верхняя, б – средняя, в – нижняя); 11 – скат; 12 – центральная долька; 13 – язычок мозжечка; 14 – верхний мозговой парус; 15 – передняя доля; 16 – околоклочковая долька

Рис. 13. Структура коры мозжечка с афферентными и эфферентными связями (по П. Дуусу):

1 – молекулярный слой; 2 – слой клеток Пуркинье; 3 – зернистый слой; 4 – белое вещество; 5 – корзинчатые клетки; 6 – клетки Пуркинье; 7 – зернистые клетки; 8 – параллельные волокна; 9 – аксоны клеток Пуркинье; 10 – лазающие волокна; 11 – нейроны зубчатого ядра; 12 – мшистые волокна

Рис. 14. Афферентные и эфферентные связи мозжечка (плоскости среза: слева – через зубчатые ядра, справа – через червь мозжечка):

1 – таламус; 2 – зубчато-красноядерный и зубчато-таламический пути; 3, 10 – мостомозжечковый путь; 4 – пробковидное ядро; 5 – зубчатое ядро; 6 – передний и задний спиномозжечковые пути; 7 – спинооливный путь; 8 – красноядерноспинномозговой путь; 9 – оливомозжечковый путь; 11 – таламокорковый путь; 12 – корково-мостовой путь; 13 – красные ядра; 14 – центральный покрышечный путь; 15

–ядра ствола; 16 – ретикулярная формация; 17 – олива; 18 – вестибулярные ядра; 19

–вестибулоспинальный путь; 20 – ретикулоспинальный путь; 21 – язычок мозжечка; 22 – центральная долька; 23 – вершина червя; 24 – пробковидное и шаровидное ядра; 25 – ядро шатра; 26 – скат червя мозжечка; 27 – листок; 28 – узелок; 29 – язычок; 30 – пирамида; 31 – бугор червя

Мозжечок имеет три пары ножек: верхние ножки соединяют его со средним мозгом на уровне четверохолмия, средние – с мостом, нижние – с продолговатым мозгом. В верхних ножках мозжечка проходят афферентный путь от спинного мозга (передний спиномозжечковый путь, или путь Говерса) и нисходящий (зубчато- красноядерно-спинномозговой) путь, идущий от зубчатого ядра полушария мозжечка через красное ядро к переднему рогу спинного мозга.

В наиболее крупных средних ножках мозжечка проходят мостомозжечковые волокна, являющиеся частью корково-мостомозжечкового пути от верхней лобной извилины и нижних отделов затылочной и височной долей в коре мозжечка. В нижних ножках мозжечка проходят афферентные пути (задний спиномозжечковый путь, или путь Флексига), вестибуломозжечковый, бульбомозжечковый (от ядер тонкого и клиновидного пучков), ретикуломозжечковый, оливомозжечковый и эфферентные тракты (мозжечково-ретикулоспинальный, мозжечкововестибулоспинальный, мозжечково-оливоспинальный) (рис. 14).

Следует обратить внимание на то, что полушария мозжечка связаны с противоположными полушариями головного мозга (перекрест корковомостомозжечкового пути) и с половинами спинного мозга на своей стороне (двойной перекрест зубчато-красноядерно-спинномозгового пути). Поэтому при половинном поражении самого мозжечка или одностороннем поражении ножек мозжечка соответствующая симптоматика будет выявляться на своей стороне (гомолатерально).

Функции мозжечка

–Антигравитационная функция – поддержание и перераспределение мышечного тонуса для удержания тела в равновесии.

–Антиинерционная функция – координация движений в отношении их точности, плавности и соразмерности.

–Реципрокная иннервация – поддержание и перераспределение мышечного тонуса в мышцах-синергистах и агонистах.

–Вегетативная функция – максимально экономное расходование энергии при работе мышц за счет недопущения их избыточных сокращений.

–Когнитивная функция – участие в механизмах синаптической пластичности, которая лежит в основе двигательного обучения и других познавательных процессов (мышечная память).

Симптоматика поражений мозжечка (мозжечковая атаксия)

Статическая атаксия: нарушения функции поддержания равновесия в покое (пациент не может стоять или стоит пошатываясь) и при ходьбе (ходит пошатываясь, широко расставляя ноги, при этом его «бросает» из стороны в сторону), мозжечковые асинергии.

Динамическая атаксия: интенционное дрожание (кинетический тремор, усиливающийся при приближении конечности к объекту), гиперметрия/дисметрия (избыточность/несоразмерность движений), мимопопадание, адиадохокинез (затруднение при выполнении быстрых попеременно противоположных движений), асинергия (нарушение согласованности в действиях мышц-агонистов/антагонистов).

Кроме нарушений, выявляемых с помощью вышеперечисленных проб, при поражении мозжечка возникают расстройства других простых и сложных двигательных актов: речь больного в результате инкоординации речедвигательной мускулатуры замедляется (брадилалия), теряет плавность, приобретает взрывчатый характер (скандированная речь); почерк становится неровным и чрезмерно крупным (мегалография); при взгляде в стороны или вверх может появляться нистагм – ритмичное подергивание глазных яблок как проявление интенционного тремора глазодвигательных мышц; при поражении мозжечковых систем часто наблюдается мышечная гипотония – мышцы становятся вялыми, возможна гипермобильность суставов; глубокие рефлексы снижаются.

Пробы для выявления поражений мозжечка.

Статические нарушения

Проба Ромберга – больной стоит со сдвинутыми стопами, вытянутыми вперед руками и закрытыми глазами. При наличии атаксии он пошатывается или падает.

Усложненная проба Ромберга (сенсибилизированная) – в дополнение к предыдущей пробе пациент ставит стопы на одной линии одна перед другой («поза канатоходца»).

Стояние и ходьба по прямой линии – становятся практически невозможными, поскольку при ходьбе больной вынужден широко расставлять ноги или он отклоняется (падает) в сторону преобладания статической атаксии.

«Фланговая ходьба», ходьба приставными шагами – туловище отстает от конечностей, невозможна резкая остановка (пациента «бросает» в сторону преобладающей статической атаксии).

Проба Панова – используется для определения латерализации мозжечковых расстройств у пациентов с нерезко выраженной статической атаксией. Пациент выполняет три шага вперед и три шага назад – вначале с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Пациента с мозжечковыми расстройствами после закрывания глаз разворачивает в сторону латерализации мозжечковых расстройств.

Асинергия Бабинского в положении лежа. Пациент резко садится из положения лежа с руками, скрещенными на груди, что в норме сопровождается синергичным сокращением части мышц туловища и задней группы мышц бедра (физиологическая синергия Бабинского в положении лежа). При статической мозжечковой атаксии пациент не сможет сесть из положения лежа вследствие падения назад, а также поднятия ноги (ног) на стороне латерализации мозжечковых расстройств.

Асинергия Бабинского в положении стоя. Пациент прогибается назад,

запрокинув при этом голову. В норме данное действие сопровождается сгибанием в коленных и разгибанием в тазобедренных суставах (физиологическая синергия Бабинского в положении стоя). При положительном симптоме подобные синергии распадаются, что приводит к падению пациента назад.

Проба Стюарта – Холмса, или феномен отсутствия обратного толчка. Больной с силой сгибает руку в локтевом суставе, а врач оказывает противодействие движению. Затем противодействие резко прекращается, что у здорового человека сопровождается так называемым обратным толчком за счет сокращения мышцантагонистов. При наличии положительной пробы синергичное сокращение мышцразгибателей не возникает, вследствие чего пациент с силой ударяет себя кулаком в грудь.

Пробы для выявления поражений мозжечка.

Динамические нарушения

Пальце-носовая проба – пациент вначале с открытыми, а затем с закрытыми глазами из положения выпрямленной и отведенной руки попадает в кончик носа кончиком указательного пальца. Характерны гиперметрия (дисметрия), мимопопадание, интенционное дрожание.

Пальце-пальцевая проба – пациент с закрытыми глазами должен попасть кончиками указательных пальцев друг в друга. Характерны гиперметрия (дисметрия), мимопопадание, интенционное дрожание.

Пальце-молоточковая проба – пациент «догоняет» указательным пальцем резинку молоточка и точно прикасается к ней, в то время как молоточек быстро перемещают в различных направлениях. Характерны гиперметрия (дисметрия), мимопопадание, интенционное дрожание.

Проба с молоточком (проба Панова) – пациент удерживает неврологический молоточек за рукоятку одной рукой, а I и II пальцами другой руки сжимает поочередно то узкую часть рукоятки, то резинку молоточка. Характерны гиперметрия (дисметрия), мимопопадание.

Пяточно-коленная проба – в положении лежа на спине пациент поднимает выпрямленную ногу, затем попадает пяткой в колено другой ноги и, чуть касаясь, проводит ею вдоль голени до стопы, сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Характерны интенционное дрожание, мимопопадание.

Проба на избыточность и соразмерность – руки пациента вытянуты вперед в состоянии супинации, далее пациент по команде врача резко поворачивает руки ладонями книзу. На стороне мозжечковых расстройств определяется избыточная ротация.

Проба на диадохокинез – руки согнуты в локтевых суставах и слегка подняты, а кисти как бы «удерживают крупное яблоко». Далее пациент быстро и последовательно совершает пронацию и супинацию кистей, как бы «вкручивая электрические лампочки». На стороне динамической мозжечковой атаксии движения становятся замедленными, неловкими («корявыми»), асинхронными.

Пальцевой феномен Дойникова – пациент в положении сидя удерживает кисти рук в положении супинации с широко разведенными пальцами (кисти могут лежать на коленях). На стороне динамической мозжечковой атаксии как при открытых, так и при закрытых глазах отмечается сгибание пальцев и ротация кисти. Возникновение этого феномена обусловлено мышечной дистонией мозжечкового генеза.

Дифференциальная диагностика атаксий

В клинической практике иногда приходится проводить дифференциальный диагноз между мозжечковой атаксией и другими видами расстройств координации движений (сенситивной, вестибулярной, лобной, височной, истерической атаксиями).

Сенситивная атаксия наблюдается при поражении проводников глубокой, в частности, мышечно-суставной чувствительности на разных уровнях (периферические нервы, задние корешки, задние канатики спинного мозга, зрительный бугор и т. д.). Таким образом, в отсутствие контроля зрения двигательные центры перестают получать информацию о положении тела и конечностей в пространстве. Типичной является атактическая походка: больной широко расставляет ноги, несоразмерно сгибает и разгибает их, ударяет пяткой о пол («табетическая», «штампующая» походка). В пробе Ромберга неустойчивость проявляется только с закрытыми глазами, в пальцах вытянутых рук при закрытых глазах может появляться псевдоатетоз – медленные непроизвольные червеобразные движения. Суть данных избыточных движений – в попытке задействовать как можно большее количество проприорецепторов и получить информацию о положении тела и конечностей в пространстве. При объективном неврологическом обследовании выявляются нарушения мышечно-суставного, вибрационного чувства, координации движений при пальце-носовой и пяточно-коленной пробах, гипотония мышц.

Вестибулярная атаксия обусловлена поражением лабиринта, вестибулярных ядер или путей и носит характер статической. В позе Ромберга больной теряет равновесие, отклоняется или падает в сторону поражения. Кроме того, для нее

характерно системное головокружение, усиливающееся при резких движениях головы или изменении положения тела, которое сопровождается тошнотой и рвотой. Нередко наблюдаются понижение слуха и шум в ухе. Глубокая чувствительность и мозжечковые функции не страдают.

Лобная атаксия встречается при поражении лобно-мостомозжечковой системы и проявляется на стороне, противоположной очагу поражения (перекрест корковомостомозжечкового пути). Проявляется мимопопаданием при пальце-носовой пробе, отклонением (падением) больного в противоположную от очага сторону в пробе Ромберга. Лобная атаксия сочетается с другими симптомами поражения лобной доли (хватательный рефлекс, «лобный» паркинсонизм и пр.). Мышечная гипотония, характерная для поражения мозжечка, отсутствует.

Височная атаксия, как правило, является следствием опухоли височной доли и проявляется группой симптомов (триада Шваба): промахиванием при пальценосовой пробе на стороне, противоположной очагу поражения (опухоли); тенденцией к падению назад и в сторону, противоположную опухоли; развитием гемипаркинсонизма на противоположной опухоли стороне.

Истерическая атаксия может быть как моносимптомом истерического невроза, так и встречаться в сочетании с другими симптомами истерии. Наиболее характерное проявление атаксии – функциональные расстройства походки. Эти расстройства весьма многообразны и носят причудливые формы с оттенком чего-то искусственного, вычурного, показного. Походка может иметь характер то спастической, то церебеллярной, то скачущей и т. п. Характерна явная диссоциация между степенью нарушения функции ходьбы и отсутствием симптомов органического поражения нервной системы (нарушений глубокой чувствительности, мозжечковых симптомов и т. д.).