- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

28.2. Фронтотемпоральная деменция

Заболевание представляет собой фокальную корковую дегенерацию лобной и височной долей, которая проявляется характерными клиническими, нейропсихологическими и нейровизуализационными признаками. Первые симптомы болезни обычно появляются в 40–60 лет. Патоморфологически заболевание характеризуется выраженной атрофией лобных и височных долей.

В клинической картине фронтотемпоральной деменции доминирует прогрессирующий на протяжении всей болезни синдром «лобной» дисфункции; характерными клиническими признаками являются нарушение ядра личности и социального поведения; отсутствуют первичные дефекты праксиса, нарушения пространственной ориентации и грубые расстройства памяти. Первые клинические признаки – постепенно нарастающие расстройства в эмоционально-волевой сфере, которые проявляются апатией, отсутствием инициативы, интереса к происходящему. Больные достаточно быстро утрачивают способность к ведению своих дел, становятся бездеятельными, вялыми, безразличными ко всему, хотя при этом сохраняют способность к действиям под влиянием внешних стимулов. Создается впечатление, что больные совершенно не беспокоятся о своем состоянии. Иногда дебют заболевания сопровождается депрессией, немотивированной тревогой, возможны психотические расстройства (бред, галлюцинации). Нарушаются пищевые привычки (достаточно характерно предпочтение сладкой пищи), появляется прожорливость, склонность к чрезмерному курению или употреблению алкоголя. Характерны пренебрежение правилами личной гигиены, склонность к немотивированным поступкам, часто наблюдаются персеверации, которые варьируют от простых повторных движений (потирание рук) до сложных ритуалов. Отличительной особенностью являются «стоячие симптомы» – бессмысленное повторение одних и тех же слов или фраз. Изменения личности выражены в эмоциональном притуплении, снижении морально-этических качеств, расторможенности влечений, беспечности, эйфории, отсутствии критики к своему поведению.

Рис. 112. Магнитно-резонансная томография головного мозга. Выраженная

атрофия коры головного мозга

Нарушения в мыслительной сфере проявляются изменением способности к абстрагированию, обобщению; снижаются продуктивность и подвижность мышления. Речь становится конкретной и бледной. Снижается продуктивность речи, наблюдаются трудности с подбором подходящих слов или фраз, характерны повторения сказанного другими (эхолалия), а также собственных ответов (персеверации).

В неврологическом статусе отмечаются очаговые симптомы, связанные с поражением лобной доли. Наблюдаются положительные аксиальные рефлексы, симптомы противодержания, хватательные феномены; походка становится шаркающей, мелкими шажками, отмечается неустойчивость при ходьбе, затруднена инициация движения («лобная атаксия»), нарушается функция тазовых органов (недержание мочи).

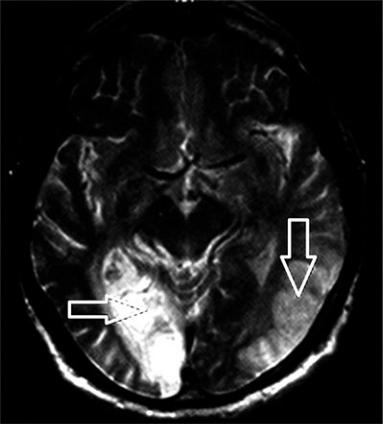

При компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии у больных с лобно-височной деменцией выявляется выраженная атрофия лобных и передних отделов височных долей, расширение передних рогов боковых желудочков. При использовании методов функциональной нейровизуализации определяется снижение регионарного мозгового кровотока и метаболизма в передних отделах мозга – орбитофронтальных и префронтальных отделах, передних отделах поясной извилины, базальных ганглиях.

28.3. Деменция с тельцами Леви

Тельца Леви – это эозинофильные цитоплазматические белковые образования внутри нейронов (впервые описаны немецким неврологом Ф. Леви в 1912 г.). Деменция с тельцами Леви представляет собой заболевание, характерное для пожилого возраста, в типичных случаях – спорадическое. Этиология заболевания остается неизвестной. Клиническая картина характеризуется сочетанием экстрапирамидных нарушений, когнитивных расстройств и психотической симптоматики. Экстрапирамидные расстройства представлены симметричной ригидностью, брадикинезией, нарушением походки; тремор покоя нехарактерен. Когнитивные нарушения развиваются до или после появления ригидности. Когнитивный дефицит при деменции с тельцами Леви в целом напоминает деменцию альцгеймеровского типа и включает первичные нарушения памяти, речевые расстройства, апраксию и агнозию (преимущественно сложных видов). Тем не менее для деменции с тельцами Леви более характерны выраженные нарушения внимания, инициативы, замедленность психических процессов. Наиболее важная в диагностическом плане особенность деменции – значительные колебания когнитивного дефекта, которые отмечаются в 80–90 % случаев. Доминирующий признак болезни – изменение психического состояния со зрительными и слуховыми иллюзиями и галлюцинациями, которые приводят к вторичным нарушениям. Наиболее часто наблюдаются зрительные галлюцинации, параноидальные идеи. При структурной нейровизуализации отсутствуют четкие отличительные признаки заболевания, при функциональной нейровизуализации изменения метаболизма в целом напоминают болезнь Альцгеймера, однако, помимо лобно-височных и теменных отделов, могут быть вовлечены затылочная кора и мозжечок.

28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

Цереброваскулярные заболевания занимают второе место среди всех состояний, приводящих к развитию когнитивных нарушений.

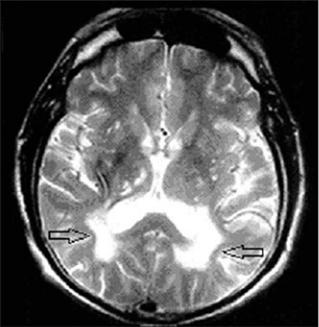

Морфологической основой сосудистых когнитивных нарушений деменции чаще всего являются инфаркты (точнее, постинфарктные кисты) или диффузная ишемическая деструкция области подкоркового белого вещества (субкортикальная лейкоэнцефалопатия). Сосудистые когнитивные нарушения представляют собой неоднородную группу состояний и могут быть классифицированы по этиологии, локализации поражения мозга, клиническим характеристикам, возрасту начала заболевания и обратимости. Выделяют следующие основные варианты: 1) поражение малых сосудов, приводящее к диффузному поражению белого вещества (лейкоареоз) и развитию множественных лакунарных инфарктов; 2) мультиинфарктная деменция вследствие множественных корковых инфарктов при поражении крупных и средних артерий; 3) инфаркт в стратегически значимых для когнитивной деятельности структурах мозга (таламус, базальные ганглии, гиппокамп, базальные отделы лобной коры).

Сосудистые когнитивные расстройства характеризуются «пятнистостью» когнитивного дефицита, непостоянным паттерном когнитивных расстройств, а также флюктуацией симптомов.

Ведущую роль в формировании когнитивного дефицита при недостаточности мозгового кровообращения играет поражение глубинных отделов белого вещества головного мозга и базальных ганглиев, что приводит к нарушению связей лобных долей головного мозга и подкорковых структур (феномен разобщения) и определяет особенности клинической картины. Наряду с нейродинамическими нарушениями, проявляющимися замедленностью психических процессов, ригидностью мышления, расстройством внимания, у пациентов наблюдается вторичная дисфункция лобных долей головного мозга, что приводит к нарушениям планирования, последовательности выполнения тех или иных действий, переключения с одного вида деятельности на другой, контроля результатов действий; также страдают профессиональные и бытовые навыки. Мнестические функции повреждены в меньшей степени, чем воспроизведение, поэтому в ряде случаев может помочь подсказка.

Нарушения других высших корковых функций – речи, гнозиса, праксиса, мышления – возникают, как правило, на более поздних этапах развития когнитивного дефицита и, с одной стороны, могут быть обусловлены развитием очага поражения в определенных зонах головного мозга, с другой – развиваться вследствие разладившихся межнейрональных связей при поражении глубинных отделов мозга.

На разных стадиях сосудистого поражения аффективные и поведенческие расстройства достаточно характерны и разнообразны по форме. На начальных стадиях они носят в основном характер так называемых псевдоневротических нарушений и проявляются преимущественно субъективными симптомами. На более

выраженных стадиях наблюдаются стойкие нарушения эмоциональной сферы, замедленность, ригидность психических процессов. Критика к своему состоянию снижается, пациенты перестают замечать свои дефекты и склонны переоценивать себя. В последующем присоединяются поведенческие расстройства, оказывающие существенное влияние на качество жизни пациента.

Важнейшими особенностями сосудистых когнитивных расстройств у лиц старческого возраста являются выраженный полиморфизм клинических проявлений и нередкое сочетание нескольких неврологических и нейропсихологических синдромов у одного больного.

Для диагностики сосудистых когнитивных нарушений обязательным критерием является подтвержденное наличие цереброваскулярного заболевания и его связь с развитием и течением деменции. Для подтверждения сосудистого генеза когнитивного дефицита используются лабораторные, инструментальные и нейровизуализационные исследования. При лабораторном обследовании выявляются сосудистые факторы риска. Нейровизуализация показывает множественные постинсультные очаги, лакунарные очаги в белом веществе и сером веществе базальных ганглиев, очаги в стратегически важных областях, распространенный лейкоареоз (рис. 114, 115, 116).

Рис. 114. Магнитно-резонансная томография головного мозга. Мультиинфарктная деменция (множественные постишемические кисты в левой и правой затылочных долях)

Рис. 115. Компьютерная томография головного мозга. Постишемическая киста в проекции левого таламуса

Использование методов функциональной нейровизуализации позволяет выявить неравномерные, «пятнистые» зоны гипоперфузии и гипометаболизма (рис. 117 на цв. вкл.).

Профилактика когнитивных нарушений должна проводиться у всех лиц пожилого возраста и включать общие мероприятия – активную интеллектуальную и физическую деятельность, питание («средиземноморская диета» с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот), витаминную поддержку, ограничение курения, приема алкоголя, уменьшение потребления соли, борьбу с избыточным весом.

Лечение когнитивных нарушений представляет сложную задачу и во многом определяется этиологией заболевания, стадией, наличием сопутствующей патологии. Необходимо придерживаться следующих принципов в терапии: стадийность (применение различных препаратов в зависимости от выраженности нарушений), непрерывность, преемственность (соблюдение режима лечения в различных лечебных учреждениях), индивидуальный подбор препаратов каждому пациенту, комплексность.

В первую очередь лечение должно быть направлено на этиопатогенетические механизмы заболевания. Данный подход включает выполнение хирургического вмешательства по показаниям (опухоль, нормотензивная гидроцефалия, хроническая гематома, стенозирующий процесс церебральных сосудов), коррекцию метаболических нарушений, антибактериальную и противовирусную терапию при

инфекционных поражениях, детоксикацию, изменение сопутствующей терапии. У пожилых лиц большое значение приобретают коррекция сопутствующей соматической патологии, правильный уход за пациентом.

Рис. 116. Магнитно-резонансная томография головного мозга. Выраженное изменение белого вещества (субкортикальный и перивентрикулярный лейкоареоз)

Наибольший эффект в терапии когнитивных нарушений нейродегенеративной и сосудистой этиологии продемонстрировали препараты, влияющие на различные нейротрансмиттерные системы. В настоящее время используются центральные ингибиторы ацетилхолинэстеразы (донепезил, галантамин и ривастигмин). Обязательным условием их назначения является медленный и индивидуальный подбор дозы. Высокой эффективностью обладает препарат мемантин, регулирующий глутаматергическую передачу и оказывающий нейропротективное действие.

При сосудистом генезе когнитивных нарушений одним из основных направлений является коррекция выявленных факторов риска (назначение гипотензивных средств, антиагрегантов, статинов, витаминов и т. д.). В повседневной практике широко используют различные вазоактивные препараты, хотя их эффективность еще не вполне доказана.

В качестве препаратов, оказывающих ноотропное и нейротрофическое действие, используют пирацетам, церебролизин, холина альфосцерат, цитиколин, актовегин.

При наличии у пациентов аффективных и поведенческих расстройств показана симптоматическая терапия. Коррекция депрессивных нарушений предполагает назначение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Категорически не рекомендуется назначение трициклических антидепрессантов. При возбуждении возможно назначение короткого курса антипсихотиков. Целесообразнее

использовать небольшие дозы атипичных нейролептиков. При тревожности и расстройствах сна назначают небольшие дозы бензодиазепинов.

Упражнения по тренировке памяти малоэффективны на развернутых стадиях деменции, однако могут помочь больным в начальной фазе заболевания. Для тренировки используют главным образом упражнения для повышения концентрации внимания, быстроты реакции, умственной работоспособности и психомоторной координации. Необходимо помнить, что лечение деменции представляет собой комплекс мероприятий, включающий не только медикаментозную терапию, но и социальную и психологическую поддержку больного и его родственников. Следует всемерно поощрять социальную активность больного, его интерес к происходящим вокруг событиям, к семейным делам, участие в играх, конкурсах. Больные лучше чувствуют себя в привычном кругу, поэтому смена обстановки, в том числе не всегда обоснованная госпитализация, может приводить к декомпенсации состояния.