- •1 Билет

- •2 Билет

- •3 Билет

- •4 Билет

- •Диагностика заболеваний:

- •Методика

- •5 Билет

- •Патогенез

- •Клиника

- •6 Билет

- •7 Билет

- •Этиология и патогенез

- •Лечение

- •8 Билет

- •9 Билет

- •Билет 10

- •11 Билет

- •12 Билет

- •13 Билет

- •14 Билет

- •Билет 15

- •Билет 16

- •Билет 17

- •Билет 18

- •Билет 19

- •20 Билет

- •21 Билет

- •Билет 22

- •Билет 23

- •Билет 24

- •Билет 25

- •Билет 26

- •Билет 27

- •Билет 28

Патогенез

Сдавление головного мозга происходит за счет уменьшения внутричерепного пространства объемными образованиями. Сдавление головного мозга условно можно разделить на "нарастающее" и "ненарастающее". Следует иметь в виду, что любое ненарастающее сдавление при ЧМТ может стать нарастающим и привести к выраженной компрессии и дислокации мозга.

К ненарастающим сдавлениям относят сдавление отломками костей черепа при вдавленных переломах и давление на мозг другими инородными телами. В этих случаях само сдавливающее мозг образование не увеличивается в объеме.

В генезе сдавления мозга ведущую роль играют вторичные внутричерепные механизмы. Так, вокруг костных фрагментов или инородных тел образуется зона отека, которая может привести к сдавлению.

К нарастающим сдавлениям относятся все виды внутричерепных гематом (эпидуральные, субдуральные, внутримозговые) и ушибы мозга, сопровождающиеся масс-эффектом (масс-эффект - наличие клинических и МРТ-признаков компрессии мозга, наличие деформации базальных цистерн, смещение срединных структур мозга более 5 мм).

Клиника

В зависимости от тяжести повреждения и других факторов, приведших к сдавлению головного мозга, нарастание симптоматики может быть быстрым (непосредственно после травмы), либо отсроченным во времени.

Симптоматика складывается из:

общемозговых (различные виды нарушений сознания, головная боль, многократная рвота, психомоторное возбуждение);

очаговых (появление/углубление гемипареза, одностороннего мидриаза, парциальных эпилептических припадков);

стволовых симптомов (появление/углубление брадикардии, повышение АД, ограничение взора вверх, тонический спонтанный нистагм, двухсторонние патологические знаки);

Диагностика

Для диагностики сдавления головного мозга использую компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, а при невозможности выполнить эти диагностики прибегают к диагностической трепанации.

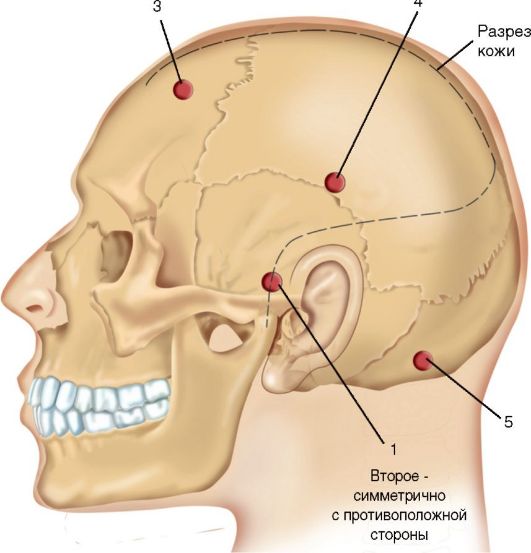

Поисковые фрезевые отверстия

Начальную сторону наложения фрезевого отверстия определяют:

- по широкому зрачку (на стороне расширения) или по парезу конечностей (с противоположной стороны), а у больных в коме — по ротированной кнаружи стопе;

- если зрачки одинаковые и нет других неврологических нарушений — по стороне наружных признаков травмы;

- если нет признаков локализации повреждения, выбирают левую сторону (для декомпрессии доминантного полушария).

.

6 Билет

Нейрогенный мочевой пузырь.

Нейрогенный мочевой пузырь-состояние, связанное с невозможностью осуществления произвольно-рефлекторного накопления и выделения мочи из-за органического и функционального поражения нервных центров и путей, регулирующих данный процесс. Выделяют гиперрефлекторный нейрогенный мочевой пузырь, проявляющийся в фазу накопления гиперактивностью детрузора (при надсегментарных поражениях нервной системы) и гипорефлекторный - со сниженной активностью детрузора в фазу выделения (при поражении сегментарно-периферического аппарата регуляции мочеиспускания). Нарушения мочеиспускания по надсегментарному(центральному) типу- задержка мочи и императивные позывы, периодическое недержание мочи. Причины надсегментарного нарушения - болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт, болезнь Альцгеймера, дисциркуляторная нейропатия, энцефалит. Нарушения мочеиспускания по периферическому типу- парадоксальная ишурия, истинное недержание мочи с сохранным тонусом или атонией детрузора. Причины: полинейропатией(диабетической, поствакцинальной и токсической), полирадикулоневритом, туберкуломой, холестеатомой.Нейрогенный мочевой пузырь может иметь в основе рассинхронизацию деятельности детрузора и сфинктера мочевого пузыря (внутренняя и наружная детрузорно-сфинктерная диссинергия). Диагностика:сбор анамнеза, ОАК,ОАМ, по Нечипоренко, функциональную пробу Зимницкого, биохимическое исследование мочи и крови(для исключения воспалительных заболеваний мочевыделительной системы). УЗИ почек и мочевого пузыря,цистоскопия, МРТ, рентгенологическое исследование мочевыводящих путей (обычная и микционная уретроцистография, экскреторная урография, восходящая пиелография, радиоизотопная ренография,КТ и МРТ головного мозга, электорэнцефалографии, рентгенографии черепа и позвоночника. Дифференцировать от аденомы простаты.Лечение: при гипертоническом типе -снижающие тонус мышц мочевого пузыря, активизирующие органное кровообращение и устраняющие гипоксию: антихолинергические препараты (бускопан, пропантелин, оксибутинин), трициклические антидепрессанты (мелипрамин), антагонисты кальция (нифедипин), альфа-адреноблокаторы (регитин, дибензиран),L-карнитин, пантогам, пикамилон, коферментные формы витаминов, обладающие антигипоксическим и антиоксидантным действием. Параллельно применяют немедикаментозные методы лечения нейрогенного мочевого пузыря: лечебную физкультуру (специальные упражнения для тазовых мышц), физиотерапию (электростимуляцию, лазеротерапию, гипербарическую оксигенацию,диадинамотерапию, тепловые аппликации, ультразвук). Гипорефлекторный- непрямые и М-холиномиметики (бетанехол хлорид, дистигмина бромид, ацеклидин, галантамин), позволяющие усиливать моторику мочевого пузыря, снижать его эффективный объем и количество остаточной мочи.

Ликворея

истечение спинномозговой жидкости (ликвора). Спинномозговая жидкость может вытекать из носа, уха при одновременном повреждении костей основания черепа и твердой мозговой оболочки, а также после нейрохирургических операций в результате неплотного смыкания краев кожного шва или образования вторичных ликворных свищей

.Ликворея проявляется промоканием повязки и подушки под головой больного прозрачной или кровянистой жидкостью (явная ликворея). При повреждении основания черепа спинномозговая жидкость может попадать в носовые ходы и оттуда аспирируется или заглатывается больным (скрытая ликворея). Следует также различать:

1) первичную, или раннюю (наступает непосредственно после травмы или операции);

2) вторичную, или позднюю (ликворный свищ, возникает после инфекционных осложнений в более поздние сроки)

Клиника

Ликворея сопровождается следующими проявлениями:

- истечением спинномозговой жидкости (истечение ликвора может наблюдаться из носа, из ушей, а также из дефектов костей позвоночника или черепа);

- возникновением головной боли (обусловлено снижением внутричерепного давления вследствие истечения ликвора);

В некоторых случая наблюдается истечение спинномозговой жидкости, смешанной с кровью. Это имеет место, когда ликворея выступает последствием черепно-мозговой травмы.

При возникновении ликвореи необходимо избегать высмаркивания и натуживания. Пациенту требуется обеспечить приподнятое положение головы.диуретики ,аб,причину устранить.

Наследственные мотосенсорные невропатии.

Тип I: клинический симптомокомплекс: атрофии и слабость в дистальных отделах конечностей, нарушение чувствительности по полиневритическому типу(перчатки и носки), походка «степпаж», «когтистая лапа», ноги «аиста», «стопа Фридрейха». При аутосомно-рецессивной форме характерныатаксия, сколиоз. Дебют 1-2 десятилетие. Тип течения: медленно прогрессирующее, прогрессирующее. Дополнительные методы диагностики: генеалогический, морфологическое исследование мышечных биоптатов, ЭМГ- снижение скорости проведения импульса по моторным и сенсорным волокнам. Тип II: атрофии и слабость в дистальных отделах конечностей, нарушение чувствительности по полиневритическому типу, походка «степпаж», деформация стоп. Атаксия, сколиоз - нетипичны. Дебют на втором десятилетии. Тип течения медленно прогрессирующее, быстро прогрессирующее. Прогноз относительно благоприятный. Лечение: аминокислоты( кальция глутаминат), анаболические препараты (инозин), препараты стимулирующие метаболические процессы, антихолинэстеразные препараты (прозерин).

Менингеальный синдром.

Раздражение мозговых оболочек, особенно выраженное при их воспалении (менингите) или при субарахноидальном кровоизлиянии, ведет к развитию менингеального синдрома, который характеризуется интенсивной диффузной головной болью, нередко тошнотой, повторяющейся рвотой, другими признаками внутричерепной гипертензии, а также общей гиперестезией и менингеальными симптомами. Уточнение клинического диагноза в таком случае диктует необходимость поясничного прокола с определением при этом ликворного давления и с последующим анализом ЦСЖ. Менингизм

Следует иметь в виду, что признаки менингеального синдрома возможны и при нормальном составе ЦСЖ. В таких случаях принято говорить о менингизме. Проявления менингизма обычно обусловлены эндогенной или экзогенной интоксикацией и могут наблюдаться при общих инфекциях, отравлениях, некоторых формах тяжелых метаболических расстройств; отдельные проявления менингеального синдрома возможны при внутричерепной гипертензии, в частности вследствие отека головного мозга.

|

Менингиты

Менингит - обобщенное название генерализованного воспаления мозговых оболочек, точнее - мягкой мозговой оболочки (генерализованный лептоменингит).

Ригидность затылочных мышц - следствие рефлекторного повышения тонуса мышц-разгибателей головы. При проверке этого симптома обследующий осуществляет пассивное сгибание головы больного, лежащего на спине, приближая его подбородок к грудине. Симптом Кернига. Проверяется этот симптом следующим образом: нога больного, лежащего на спине, пассивно сгибается под углом 900 в тазобедренном и коленном суставах (первая фаза проводимого исследования), после чего обследующий делает попытку разогнуть эту ногу в коленном суставе (вторая фаза)..

Широко известен менингеальный скуловой симптом Бехтерева (В.М. Бехтерев, 1857-1927): перкуссия скуловой кости сопровождается усилением головной боли и тоническим напряжением мышц лица (болевой гримасой) преимущественно на той же стороне.

Брудзинского:

1) щечный симптом - при надавливании на щеку под скуловой дугой на той же стороне приподнимается надплечье, рука сгибается в локтевом суставе;

2) верхний симптом - при попытке согнуть голову лежащего на спине больного, т.е. при попытке выявления ригидности затылочных мышц, ноги его непроизвольно сгибаются в тазобедренных и коленных суставах, подтягиваясь к животу;

3) средний, или лобковый, симптом - при давлении кулаком на лобок лежащего на спине больного ноги его сгибаются в тазобедренных и коленных суставах и подтягиваются к животу;

4) нижний симптом - попытка разогнуть в коленном суставе ногу больного, согнутую до этого в тазобедренном и коленном суставах, т.е. проверка симптома Кернига, сопровождается подтягиванием к животу и другой ноги.

|

При менингите у детей первого года жизни французский врач A. Lesage описал симптом «подвешивания» : если здорового ребенка первых лет жизни взять под мышки и приподнять над постелью, то при этом он «семенит» ногами, как бы ища опору. Ребенок, больной менингитом, оказавшись в таком положении, подтягивает ноги к животу и фиксирует их в этой позиции.

У детей больных менингитом, нередко наблюдаются сонливость, прогрессирующее исхудание и нарушение ритма сердечной деятельности (синдром Лесажа-Абрами).