Кислов. атомная физика

.pdf

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

Считая, что Е > Uo, напишем стационарное уравнение Шредингера для области 1:

|

|

d 2 |

Ψ (x) + k 2 |

Ψ (x) = 0 , |

где k 2 = 2m E ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

dx2 |

1 |

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

для области 2: |

|

|

|

|

|

|||

|

|

d 2 |

Ψ (x) + q2 |

Ψ (x) = 0 , |

где q2 = 2m (E −U |

o |

) ; |

|

|

|

|

|

|||||

|

dx2 |

2 |

2 |

2 |

|

|||

|

|

|

|

|

||||

для области 3: |

|

|

|

|

|

|||

|

|

d 2 |

Ψ (x) + k 2Ψ (x) = 0 . |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

dx2 |

3 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Имеем три однородных дифференциальных уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение этих уравнений запишем в виде

Ψ1(x) = a1eikx +b1e−ikx , Ψ2 (x) = a2eiqx +b2e−iqx ,

Ψ3 (x) = a3eikx +b3e−ikx = a3eikx .

=0

Общее решение есть суперпозиция двух частных решений, каждое из которых представляет плоскую волну де Бройля. Причем, если экспонента со знаком «+», то волна распространяется в положительном направлении оси х, если с «–», то в отрицательном направлении. Например, в выражении для Ψ1 первое слагаемое определяет падающую волну с амплитудой а1, а второе слагаемое – отраженную волну с амплитудой b1. В области 3 нет отраженной волны, поэтому второе слагаемое в выражении для Ψ3 равно нулю.

Исходя из определения коэффициентов D и Rотр, запишем для них следующие равенства:

|

|

a |

|

|

|

2 |

|

|

|

b |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

D = |

|

|

3 |

|

|

|

и Rотр = |

|

|

1 |

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

a1 |

|

2 |

|

|

|

|

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

a1 |

|

|

|

|||||

Таким образом, для вычисления коэффициентов D и Rотр необходимо найти коэффициенты а1, b1 и а3. Для этого используем граничные условия (5.10), которые позволяют найти четыре уравнения.

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 91 из 142 |

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

Для х = 0:

a1 +b1 = a2 +b2 ,

ka1 − kb1 = qa2 − qb2 .

Для х = l:

a2eiql +b2e−iql = a3eikl ,

a2eiql −b2e−iql = a3 kq eikl .

Решая эти уравнения, найдем коэффициенты D и Rотр:

|

|

(k 2 |

− q 2 )2 sin 2 ql |

−1 |

||||||||||||||

D = 1 + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

4k |

q |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

4k 2 q 2 |

|

|

|

|

|

−1 |

|||||||

Rотр = 1 |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

||

|

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|

||||||

|

|

|

(k |

− q |

) |

sin |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ql |

|

|||||||||

(5.11а)

(5.11б)

Из этих выражений следует, что при выполнении неравенства Е > Uo имеем D ≠ 1 и Rотр ≠ 0. Этот результат для квантовой частицы отличается от того, что получается для классической частицы, для которой D = 1 и Rотр = 0. Если же справедливо неравенство Е < Uo, то получим D ≠ 0 и Rотр ≠ 1 (для классической частицы: D = 0 и Rотр = 1).

5.4. Квантово-механическая теория атома.

Электрон в водородоподобном атоме. Энергетический спектр электрона. Квантовые числа: главное, орбитальное и магнитное орбитальное

Результаты, такие как дискретность энергетического спектра водородоподобного атома, полученные в теории Бора с использованием ряда постулатов, в квантовой механике выводятся без применения каких-либо постулатов. Покажем это.

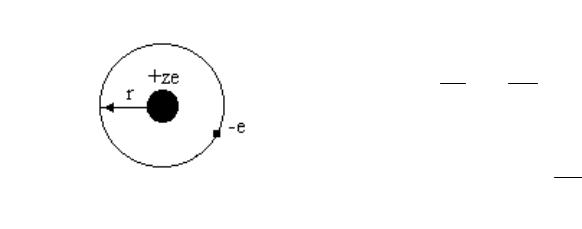

Рассмотрим водородоподобный атом с зарядом ядра +ze и электроном с зарядом –е и массой m, двигающимся в кулоновском поле неподвижного ядра по круговой орбите радиуса r (рис. 5.6).

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 92 из 142 |

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

Задача состоит в решении стационарного уравнения Шредингера вида

∆Ψ(r ) + 2m2 (E + zer2 )Ψ(r ) = 0 .

Отметим, что с таким видом потенциальной энергии U(r) = − zer2 стацио-

нарное уравнение Шредингера допускает точное решение.

Из-за сферической симметрии силового поля U(r) проще всего решить задачу в сферической системе координат (r, θ, φ), центр которой совмещен с ядром атома. Таким образом, волновая функция Ψ(r) для электрона является

функцией трех переменных Ψ(r) = Ψ(r, θ, ϕ) . Воспользуемся выражением

оператора Лапласа ∆, записанным в сферических координатах (r, θ, стационарное уравнение Шредингера примет вид

1 |

|

∂ |

∂Ψ |

|

|

|

1 |

|

∂ |

∂Ψ |

|

|

|

1 |

|

|

∂2Ψ |

|

2m |

ze2 |

|||||

|

|

|

|

r 2 |

|

+ |

|

|

|

|

|

sin θ |

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

E + |

|

r |

2 |

|

r |

2 |

|

|

|

r |

2 |

sin |

2 |

θ ∂ϕ |

2 |

2 |

r |

||||||||||

|

∂r |

∂r |

|

sin θ ∂θ |

∂θ |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

φ), тогда

Ψ = 0 .

Решим это уравнение методом разделения переменных. Ищем волновую функцию Ψ(r, θ, ϕ) в виде произведения функции R(r), зависящей только от

радиуса r, и функции Y(θ, φ), зависящей только от угловых координат θ и φ (сферическая функция): Ψ(r, θ, ϕ) = R(r)Y(θ, φ). Подставляя это равенство в

стационарное уравнение Шредингера и умножая все члены на множитель r2/(RY), перепишем уравнение в виде

1 |

|

d |

dR |

|

2m |

ze |

2 |

|

1 |

|

∂ |

∂Y |

|

1 |

|

|

∂2Y |

|

||||||

|

|

|

r 2 |

|

|

+ |

|

E + |

|

|

r 2 |

= − |

|

|

|

sin θ |

|

− |

|

|

|

|

|

= λ . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

||||||||||||

R dr |

∂r |

|

2 |

r |

|

|

|

Y sin θ ∂θ |

∂θ |

|

Y sin |

θ ∂ϕ |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

Левая часть выражения зависит от r, правая часть – от θ и φ, поэтому их равенство при всех значениях переменных r, θ и φ возможно, когда каждая из частей будет постоянной величиной. Обозначим ее через λ. Таким образом, стационарное уравнение Шредингера распалось на два уравнения – уравне-

ние для радиальной части R(r) и угловой части Y(θ, φ) волновой функции

Ψ(r, θ, ϕ) :

1 |

|

d |

dR |

|

2m |

ze |

2 |

|

λ |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

r 2 |

|

|

+ |

|

E + |

|

|

|

− |

|

R = 0 , |

(5.12) |

|

|

r 2 |

|

|

|

r |

|

r 2 |

||||||||||

|

|

dr |

∂r |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Стр. 93 из 142 |

||

Кислов А.Н. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Атомная физика |

||

1 |

|

∂ |

∂Y |

|

1 |

|

∂2Y |

+ λY = 0 . |

|

||

|

|

|

|

sin θ |

|

+ |

|

|

|

(5.13) |

|

|

|

|

|

sin 2 |

θ ∂ϕ2 |

||||||

|

sin θ ∂θ |

∂θ |

|

|

|

||||||

Уравнение для сферической функции Y(θ, φ) также методом разделения переменных разделим на два уравнения. Для этого функцию Y(θ, φ) представим в виде произведения функции Θ(θ) и функции Ф(φ): Y(θ, φ) = Θ(θ)Ф(φ). Подставляя это равенство в уравнение для Y(θ, φ) и умножая все члены на множитель sin2θ/(ΘФ), получим уравнение

sin |

θ d |

dΘ |

+ λsin 2 |

|

1 |

|

d 2Ф |

= ml |

2 . |

||||

|

|

|

|

sin θ |

|

|

θ = − |

|

|

|

|||

Θ |

|

|

|

Ф dϕ2 |

|||||||||

|

|

dθ |

dθ |

|

|

|

|

||||||

Левая часть этого выражения зависит от θ, правая часть – от φ, поэтому равенство частей при всех значениях переменных θ и φ возможно, когда каждая из них будет постоянной величиной. Обозначим ее через ml2. Итак, уравнение для сферической функции Y(θ, φ) распалось на два уравнения – уравнение для функции Θ(θ) и функции Ф(φ):

1 d |

dΘ |

|

|

|

|

m 2 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

sin θ |

|

|

|

+ |

λ − |

|

|

l |

|

Θ = 0 |

, |

(5.14) |

||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

||||||||||

sin θ dθ |

dθ |

|

|

|

|

sin |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

θ |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

d |

2Ф |

|

+ ml |

2 |

Ф |

= 0 . |

|

|

|

(5.15) |

|||

|

|

|

|

dϕ2 |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Следовательно, чтобы найти волновую функцию Ψ(r, θ, ϕ) = R(r)Θ(θ)Ф(φ),

надо решить три представленных выше уравнения – (5.12), (5.14) и (5.15). Решения однородного дифференциального уравнения второго порядка с

постоянными коэффициентами (5.15) для функции Ф(φ) с учетом нормировки этой функции имеет вид

Фm (ϕ) = |

1 |

eimlϕ . |

(5.16) |

l |

2π |

|

|

|

|

|

Из этого следует, что для однозначности функции Ф(φ) она должна быть периодической с периодом 2π: Фml (ϕ) =Фml (ϕ + 2π) , а это возможно, когда

число ml принимает такие значения, как 0, ±1, ±2, … Число ml называют магнитным орбитальным квантовым числом.

Решениями уравнения (5.14) для функции Θ(θ) будут нормированные присоединенные функции Лежандро Plml (θ). При нахождении этого решения

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 94 из 142 |

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

учитывали, что λ = l(l+1), причем │ml│≤ l, т. е. ml = 0, ±1, ±2,... …,±l. Число l называют орбитальным квантовым числом. Следовательно, сферическая функция Y(θ, φ) с учетом ее нормировки

2π |

π |

2 sin θdθdϕ =1 |

|

∫ |

∫ |

Yl,ml (θ, ϕ) |

|

0 |

0 |

|

|

запишется в виде |

|

|

|

Y |

(θ, ϕ) = |

1 Pml (θ)eimlϕ . |

(5.17) |

l,ml |

|

2π l |

|

Решая уравнение (5.12) для радиальной части R(r) волновой функции Ψ(r, θ, ϕ) с учетом того, что R(r) должна быть конечной при стремлении r к

бесконечности или нулю, получают для нее такой вид

n |

|

Rn,l (r) = e−Ar rl ∑r aαr α , |

(5.18) |

α=0

где A = − |

2mE |

, Е < 0 . |

|

2 |

|

Подставляя (5.18) в уравнение (5.12) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях r, получают рекуррентную формулу для коэффициентов аα, из которой находят значения энергии Еn электрона водородоподобного атома в стационарных состояниях:

En = −z |

2 me4 |

1 |

|

= −z |

2 me4 |

1 |

. |

(5.19) |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

2 |

2 (nr + l |

+1)2 |

2 |

2 |

|

n2 |

|||||||

|

|

|

|

|

||||||||||

Таким образом, собственные значения Еn энергии, являющиеся дискретными величинами и зависящие от главного квантового числа n = nr + l + 1, где nr – это радиальное квантовое число, получены без новых гипотез, а только последовательным решением уравнения Шредингера.

Главное квантовое число n = nr + l + 1 принимает такие значения: n = 1, 2, 3,… Наименьшее значение для орбитального квантового числа l есть нуль, а наибольшее (при заданном n) равно n – 1 и соответствует случаю, когда nr = 0, поэтому l = 0, 1, 2,…,(n – 1). Отметим, что для заданного квантового числа n существует n различных значений квантового числа l. Для магнитного орбитального квантового числа ml возможны следующие значения: ml = 0, ±1, ±2,…,±l. Для заданного квантового числа l существует (2l + 1) различных значений квантового числа ml.

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 95 из 142 |

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

С учетом полученных решений для функций R(r), Θ(θ) и Ф(φ), волновая функция Ψ(r )= Ψ(r, θ, ϕ) для электрона водородободобного атома, соответ-

ствующая стационарным состояниям, записывается в виде

|

n |

1 Pml (θ)eimlϕ . (5.20) |

Ψ(r ) = Ψn,l,m (r, θ, ϕ) = e−Ar r l ∑r aαr α |

||

l |

α=0 |

2π l |

Следовательно, различные стационарные состояния электрона в атоме характеризуются тремя квантовыми числами: n, l и ml.

Главное квантовое число n характеризует номер стационарной орбиты, т.е. положение электрона вокруг ядра, зависящее от расстояния r, при котором вероятность обнаружения электрона максимальна. Орбитальное квантовое число l характеризует форму стационарной орбиты: l = 0 – круговая орбита, l = 1 – эллиптическая орбита, l = 2 – гантелеобразная орбита, … В атомной физике приняты такие буквенные обозначения: если l = 0, то это соответствует s-состоянию электрона , l = 1 – p-состоянию электрона , l = 2 – d- состоянию электрона, …. Магнитное орбитальное квантовое число ml характеризует ориентацию плоскости стационарной орбиты в пространстве относительно выбранного направления. В атомной физике для того, чтобы указать состояние электрона, используют следующее обозначение: n(s, p, d, f ,...) .

Из формулы (5.19) для энергии Еn электрона, находящегося в кулоновском поле водородоподобного атома, видно, что все энергетические уровни электрона c определенным значением числа n, за исключением n = 1, являются вырожденными. Каждый n-й уровень вырожден по квантовому числу l с кратностью n, а каждый l-й уровень вырожден по квантовому числу ml с кратностью (2l + 1). Общая кратность вырождения энергетического уровня с квантовым числом n равна

n−1 |

= n2 . |

∑(2l +1) |

l=0

Это означает, что электрон в состояниях с одинаковым значением n и различными значениями l и ml имеет одинаковое значение энергии Еn. Для лучшего понимания того, о чем было сказано, на рис. 5.7 схематически представлены несколько энергетических уровней электрона в водородоподобном атоме.

Испускание и поглощение излучения атомом происходит с изменением его стационарного состояния, т.е. при переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую. На эти переходы различные законы сохранения накладывают некоторые ограничения. Следовательно, и на изменение кван-

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 96 из 142 |

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

Рис. 5.7

товых чисел, описывающих стационарные состояния атома, накладываются ограничения, называемые правилами отбора.

Правило отбора для главного квантового числа n вытекает из закона сохранения энергии. Атом испускает и поглощает фотон, энергия которого hν соответствует разности любых двух энергетических уровней (энергий стационарных состояний) атома, поэтому ∆n – любое.

Правило отбора для орбитального квантового числа l является следствием закона сохранения момента количества движения. Фотон обладает собственным моментом количества движения, равным 1ħ, который добавляется или вычитается из момента атома при поглощении или испускании фотона, поэтому ∆l = ± 1.

Правило отбора для магнитного орбитального квантового числа ml:

∆ml = 0, ± 1.

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 97 из 142 |

Кислов А.Н. Атомная физика

Глава 6. Орбитальный, спиновый и полный механический и магнитный моменты электрона в атоме

6.1. Орбитальный момент количества движения, магнитный орбитальный момент

В квантовой механике при изучении движения в сферически-

симметричном поле, например вращения электрона вокруг ядра, |

важную |

|

роль играет оператор орбитального момента количества движения l |

|

|

= r × p . |

||

|

|

|

Одним из свойств этого оператора является то, что оператор квадрата момента количества движения l 2 коммутирует с оператором каждой из проекций lx , ly и lz момента количества движения, например l 2 lz – lz l 2 = 0. Данное

равенство означает, что операторы l 2 и lz имеют общие собственные функции, а их собственные значения могут одновременно иметь определенные

значения. Вместе с тем операторы проекций lx , ly |

и lz не коммутируют друг |

|||||||||||||

с другом, а это значит, что проекции lx , l y и lz |

не могут одновременно иметь |

|||||||||||||

строго определенные значения. |

|

l 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рассмотрим два оператора |

|

и lz , которые в сферической системе ко- |

||||||||||||

ординат (r, θ, φ) имеют вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

∂ |

|

|

∂ |

1 |

|

|

∂2 |

|

||||

l 2 = − 2 |

|

|

|

|

sin θ |

|

|

+ |

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

sin 2 |

θ ∂ϕ2 |

|||||||

sin θ ∂θ |

|

|

∂θ |

|

||||||||||

|

|

|

lz |

= −i |

|

∂ |

. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

∂ϕ |

|

|

|

|

|

|||

Запишем для них уравнения на собственные значения и собственные функции:

l 2 Ψ = ll2 Ψ , |

(6.1) |

lz Ψ = lz Ψ . |

(6.2) |

Из сравнения уравнения (6.1) и уравнения (5.13), полученного ранее для сферической функции Y(θ, φ), следует, что эти уравнения совпадают, если собст-

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 98 из 142 |

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

венными функциями Ψ оператора l 2 будут сферические функции Y(θ, φ) (5.17): Ψ = Y(θ, φ), а его собственные значения ll2 определяются как

ll2 = 2l(l +1) ,

где l – это орбитальное квантовое число: l = 0, 1, 2,…(n – 1). Из этого равен-

ства следует, что абсолютная величина |

l |

момента количества движения l , |

||||

равная значению ll, может вычисляться по формуле |

|

|||||

|

l |

|

=ll = |

l(l +1) . |

(6.3) |

|

|

|

|||||

Таким образом, орбитальное квантовое число l определяет абсолютную величину l момента количества движения, или, другими словами, длину вектора

l , которая является квантованной величиной.

Если в уравнение на собственные значения и собственные функции оператора проекции lz момента количества движения на ось z подставить собст-

венные функции Ψ в виде сферических функций Y(θ, φ) (5.17), то получим собственные значения lz , для которых справедливо равенство

lz = ħml , |

(6.4) |

где ml – это магнитное орбитальное квантовое число: ml = 0, ±1, ±2, …±l. Следовательно, проекция lz орбитального момента на ось z является кванто-

ванной величиной и кратна постоянной Планка ħ. Магнитное орбитальное

квантовое число ml |

определяет ориентацию вектора l относительно оси z и |

||||||

возможные значения его проекции lz на ось z. |

|

|

|

||||

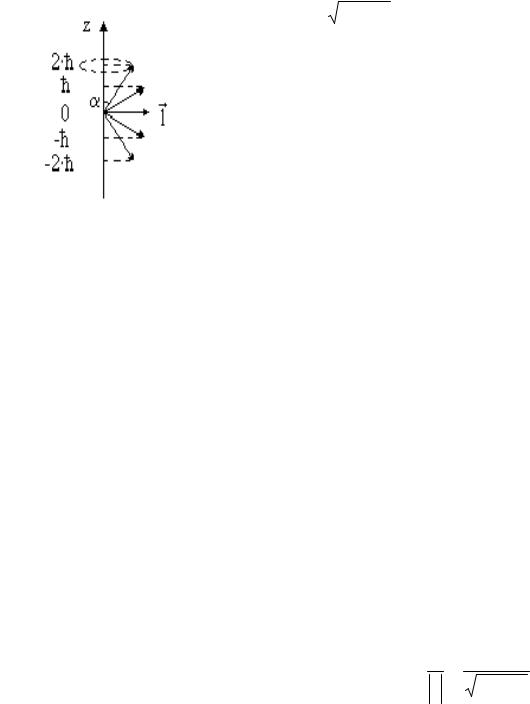

|

|

|

Представленное |

выше |

квантование |

||

|

|

|

(6.3) и (6.4) длины |

l |

и проекции lz ор- |

||

|

|

|

битального момента количества движе- |

||||

|

|

|

ния l называется |

пространственным |

|||

|

|

|

квантованием. Из квантования проекции |

||||

|

|

|

lz следует, что вектор l может состав- |

||||

|

|

|

лять с осью z только определенные углы |

||||

|

|

|

α (рис. 6.1): |

|

|

|

|

|

|

|

cos α = lz = |

ml |

. |

|

|

|

Рис. 6.1 |

|

|

||||

|

|

l |

l(l + |

1) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

|

|

|

Стр. 99 из 142 |

|||

Кислов А.Н. |

Атомная физика |

Отметим, что если известно значение проекции lz , то из-за некоммута- |

|

тивности операторов проекций lx , ly и lz |

значения проекций lx и l y не оп- |

ределены. В этом случае следует говорить только об ориентации вектора l относительно оси z. Наглядно это можно представить таким образом. Вектор

l как бы прецессирует вокруг оси z по поверхности конуса с углом раствора, равным α (рис. 6.1).

Электрон, вращаясь вокруг ядра, должен обладать помимо орбитального момента количества движения l еще и магнитным орбитальным моментом

µl . Причем эти векторы связаны соотношением |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

µl = −γl l = − |

e |

|

l = −gl |

e |

l |

, |

|

|

(6.5) |

|||

|

|

|

2mc |

2mc |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

где γl = gl |

|

e |

– орбитальное гиромагнитное отношение. Здесь ввели обо- |

||||||||||||

2mc |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

значение gl |

= 1. Поскольку величина |

l |

|

и проекция lz |

момента количества |

||||||||||

движения l |

являются квантованными величинами, то и величина |

|

µl |

|

и про- |

||||||||||

|

|

||||||||||||||

екция µlz |

магнитного орбитального момента µl будут квантованными вели- |

|||||||

чинами, а правила квантования для них имеют вид |

|

|

||||||

|

|

µl |

= γl l = γl l(l +1) = gl |

|

e |

l(l +1) = gl µb |

l(l +1) , |

(6.6) |

|

|

2mc |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

µlz = −γl lz = −γl ml = −gl |

|

e |

ml = −gl µb ml |

, |

(6.7) |

|

|

|

|

2mc |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где µb = |

|

e |

– магнетон Бора. |

|

|

|

|

|

2mc |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

6.2. Опыт Штерна и Герлаха. Собственный момент количества движения электрона, магнитный спиновый момент.

Спиновое и магнитное спиновое квантовые числа

Вначале рассмотрим элементы теории, которую можно использовать при анализе опыта Штерна и Герлаха. Возьмем частицу, имеющую энергию Ео и обладающую магнитным моментом µ, и поместим ее в постоянное магнит-

ное поле с напряженностью H . Тогда, во-первых, магнитный момент µ будет

ориентироваться относительно направления вектора H , прецессируя при этом вокруг этого направления с частотой, связанной с величиной напряжен-

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ − 2005 |

Стр. 100 из 142 |