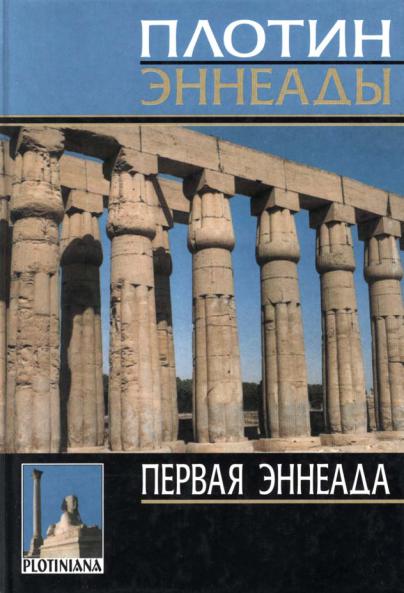

Плотин. - Первая эннеада. - 2004

.pdf

плотин

ПЕРВАЯ ЭННЕАЛА

Перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии

Т.Г. Сидаша,

Р.В. Светлова

Н а у ч н о е и з д а н и е

и з д а т е л ь с τ в о о л е г/а^етбы ш к о

Санкт-Петербург 2004

УДК 141.333(38) ББК 87.22:87.3(0)

П39

Плотин

П39 Первая эннеада / Пер., вступ. ст., коммент. Т. Г. Сидаша, Р. В. Светлова. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 320 с. — (Серия «Plotiniana»).

ISBN 5-89740-042-3

Плотин (ок. 204-270) — один из самых выдающихся мыслителей, единственный наследник великого Плато на — этого «бога философов». Создатель собственной оригинальной системы философии, жизни и миросозер цания, Плотин широко известен русскому думающему читателю, но и практически не знаком ему. Данная книга призвана заново открыть саму тему Плотина. Первое из дание полного корпуса сочинений Плотина на русском языке открывает первая эннеада — девять трактатов, объединенных антропологической тематикой, впервые переведенных и откомментированных, с приложением оригинального греческого текста.

В серии «Plotiniana» в течение 2004 г. будут изданы все шесть эннеад великого Плотина, а также целый ряд исследований зарубежных и русских ученых по различ ным отдельным проблемам его творчества.

ISBN 5-89740-042-3 |

© «Издательство Олега Абышко», |

|

переводы, подготовка текста |

|

к изданию, художественное |

|

оформление, 2004 |

|

© Р. В. Светлов, вступительная |

|

статья, перевод трактата 1.9, |

|

комментарии, 2004 |

La cJ La cJ La cJ LacJ LacJLacJ Е Э EcJ EcJ Ë E E O ГД ci удел ГД ci ГД ci |Д ci |Д ci [Д ci ГД ci ГД ciГД ci [5_3

LacJLacJ ΕΊ3 LacJ ЕПЗЕГЭ LacJ lacJ Ε"Ξ ΕΓ3 ΕΓΞ

ГД С] [Д С] |Д С] ГД Cl ГД CI [Д Cl ГД С] ГД Cl ГД CI [Д CI [Д CI

ПРОСТРАНСТВО САМОПОЗНАНИЯ (ПЛОТИН. ПЕРВАЯ ЭННЕАДА)

«Пусть боги ко мне приходят, а не я к ним!»

С удовлетворением можно констатировать, что дав нее предубеждение против «темного мистицизма» позд ней античности наконец-то исчерпало себя. Ямвлих, Прокл, Дамаский все чаще публикуются в нашей стра не, и с каждой вышедшей книгой разрушаются мифы, которыми успел обрасти неоплатонизм за десятилетия «полуподпольного» интереса к нему.

Однако Плотину, основателю неоплатонической философии, по прежнему фатально не везет. После выхода большого тома «Русского Плотина» в издатель стве «Алетейя» (СПб., 1995), несколько раз объявля лось о попытках издать все трактаты этого мыслите ля, однако до настоящего момента подобные проекты так и не были реализованы. Отдельные трактаты вы ходили в различных журналах, обычно же дело огра ничивалось переизданием все тех же допотопных пе реводов «под редакцией профессора Малеванского». Между тем настоятельная необходимость публикации

6 |

Р. В. Светлое |

полного свода сочинений Плотина ясна всем. Именно эту задачу и пытается решить настоящее издание.

Для организации публикуемого материала можно было использовать две стратегии. Первая — издание трактатов Плотина в хронологическом порядке их на писания, благо, что из биографии своего учителя, со ставленной Порфирием, мы знаем последовательность создания текстов. При таком порядке чтения видна эволюция, которую претерпели взгляды Плотина на самые важнейшие темы платонической философии. В этом случае, например, становится понятно, что фи лософия Плотина не являлась простой «трансляцией» идей его учителя Аммония Саккаса, но прошла опре деленный путь развития от идей, близких Нумению из Апамеи, этого законодателя мод в платонизме ру бежа II—III столетий, к собственно неоплатоническо му дискурсу.

Впрочем, существуют плюсы — и не меньшие — при традиционном порядке публикации сочинений Плоти на, избранном нами. Как известно, его трактаты до нас дошли в редакции Порфирия, который разделил их на шесть «девяток». Вот как он сам говорит о принципах такого разделения: «Что же касается расположения и порядка его книг, позаботиться о котором он мне пору чил, а я ему и другим нашим друзьям обещал еще при жизни, то прежде всего я почел невозможным сохра нить тот случайный порядок, в котором он выпускал свои книги одну за другой, а вместо этого взял за образец Аполлодора Афинского и перипатетика Андроника,

Пространство самопознания... |

7 |

из которых первый распределил сочинения Эпихарма по десяти сборникам, а второй распределил сочинения Аристотеля и Феофраста по предметам, схожие к схо жим; так и я разделил пятьдесят четыре книги Плоти на на шесть эннеад, радуясь совершенству числа шесть и тем более девятки. В каждой девятке я постарался соединить предметы родственные, в каждой начиная с вопросов менее значительных.

Итак, первая эннеада заключает сочинения пре имущественно этические... Вторая эннеада, напротив, посвящена предметам физическим и объемлет то, что относится к космосу... Третья эннеада, также посвя щенная космосу, обнимает смежные с нею предметы рассмотрения... Эти три эннеады мы расположили в од ном сборнике... После книг о космосе четвертая эннеада охватывает книги о Душе... следующая за ней пятая — об Уме, причем каждая книга здесь касается и того, что выше Ума, и того ума, который в душе, и наконец, идей... Остальные книги составили шестую эннеаду, образующую отдельный сборник» {De vita Plot., 24).l

При первом же взгляде на предложенный Порфирием порядок становится понятно, что ученик Плотина хотел указать на самое, по его мнению, главное в идеях учителя: на путь восхождения, который тот предла гал свои последователям. Человеческая душа должна вспомнить о своем подлинном истоке, о занебесной

1 Порфирий. Жизнь Плотина. Здесь и далее — пере вод М. Л. Гаспарова.

8 |

Р. В. Светлов |

отчизне. Хотя это воспоминание приходит сразу, по добно откровению, оно еще не может быть условием спасения и перерождения. Необходима кропотливая работа по самопознанию и очищению от всего излиш него, привнесенного чуждыми душе формами бытия (телом, социальными мнениями и привычками). А это и есть восхождение, упорное и непростое, — к нача лу, являющемуся причиной и смыслом всего сущего, более того, божественной бездной, которую душа мо жет обнаружить лишь обратившись к себе.

Прежде всего здесь возникает этический вопрос о начале философии. После Сократа она стала отожде ствляться с самопознанием и выступать как высшая форма «заботы о себе», то есть врачевания собствен ной натуры, которое позволяло не просто избавиться от моральных травм или заблуждений, но и открыть некие мистические стороны своей души. Таким обра зом, этическая философия в античном мире была не просто средством сформировать портрет идеального человека («мужа благого», как у стоиков), но почти ре лигиозным призывом обратиться к себе, кардинально изменить свою жизнь.

Порфирий подобрал в первую эннеаду те трактаты, где его учитель наиболее проникновенно говорит об опасности быть поглощенным телом, о результатах заб вения бессмертной души, с одной стороны являющей ся его подлинным «я», с другой же стороны — своеоб разным онтологическим и гносеологическим мостиком к спасению.

Пространство самопознания... |

9 |

Вторая и третья эннеады представляют собой цикл физических сочинений (некоторые из них, вроде Про тив гностиков, П. 9, есть пример физики, конечно же, совсем не в аристотелевском смысле этого слова).

После этого можно было бы ожидать сборника ло гических трактатов Плотина. По крайней мере такова была традиция систематизировать философские нау ки, принятая в эллинистических школах. Спустя не сколько десятилетий ее воспроизведет в своей школе Ямвлих Халкидский, «прибавив» к эллинистическим этике, физике и логике еще теологию. Однако, как мы видим, в варианте Порфирия после физики идут трак таты, посвященные метафизической психологии (мно гие из них имеют скорее гносеологический, чем соб ственно философско-психологический характер), и пятая эннеада, охватывающая тему Ума.

Объединенные здесь тексты более всего хочется назвать метафизическими. Плотин касается в них и принципиальной онтологической структуры сущего, и касается почти исчерпывающего для того времени круга проблем познания. Вполне в античной (и даже аристотелевской) традиции вопросы «что есть?» и «как знать?» оказываются сплетены настолько, что мы лишь условно выделяем здесь онтологическую и гносеологи ческую тематики.

Таким образом, совершив моральный выбор, «при помнив» о своей далекой внутренней отчизне, душа во второй и третьей эннеадах познает, какова физическая структура мира, после чего добирается до важнейших