- •Оглавление

- •Предисловие

- •Строение тела человека (уровни организации от биомолекул до организма)

- •Уровни организации живой материи

- •Нервная система Общий обзор нервной системы

- •Классификация нервной системы

- •Строение нейрона

- •Механизм возникновения и проведения нервного импульса

- •Движение пд по аксону

- •Центральная нервная система Принципы координации в деятельности цнс

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Вегетативная нервная система

- •Влияние симпатической и парасимпатической системы на эффекторные органы

- •Эндокринная система Общий обзор эндокринной системы

- •1 Эпифиз; 2 гипофиз; 3 паращитовидные железы; 4 печень;

- •5 Двенадцатиперстная кишка; 6 корковое вещество почки;

- •7 Семенник; 8 щитовидная железа; 9 вилочковая железа; 10 желудок;

- •11 Надпочечник; 12 поджелудочная железа; 13 яичник

- •Гипоталамо-гипофизарная система

- •Гипофиззависимые железы

- •Гипофизнезависимые железы

- •Периферические эндокринные железы Щитовидная железа

- •Паращитовидные железы

- •Тимус (вилочковая железа)

- •Надпочечники

- •Половые железы

- •Поджелудочная железа

- •Регуляция деятельности желез внутренней секреции

- •ИммунНая систеМа Общий обзор иммунной системы

- •Органы иммунной системы

- •Клетки иммунной системы

- •Иммунитет Биологический смысл

- •Виды иммунитета

- •Антигены

- •Иммунный ответ

- •Неспецифический иммунный ответ

- •Специфический иммунный ответ

- •Взаимосвязь неспецифического и специфического иммунитета

- •Система крови и крообращение Система крови

- •Клетки крови

- •Сердечно-сосудистая система

- •Регуляция работы сердечно-сосудистой системы

- •Дыхательная система и дыхание Краткая характеристика органов дыхательной системы

- •Физиология дыхания

- •Механизм вдоха и выдоха

- •Легочные объемы

- •Регуляция дыхания

- •Дыхание при различных функциональных состояниях организма

- •Методы изучения дыхания

- •Обмен веществ и энергии

- •Пищеварение

- •Органы пищеварительной системы

- •Пищеварение в полости рта

- •Всасывание

- •Регуляция работы пищеварительной системы

- •Выделительная система

- •Мочевыделительная система

- •Механизм мочеобразования

- •Регуляция деятельности почек

- •Опорно-двигательный аппарат

- •Строение и функции костей

- •Соединение костей

- •Отделы скелета

- •Мышечное сокращение

- •Физиология трудовой деятельности Труд. Виды труда

- •Физиологические изменения при мышечной работе

- •Приспособление мышц к статической и динамической работе

- •Синтез атф и потребление кислорода при мышечной работе

- •Сенсорные системы

- •Орган зрения

- •Орган слуха и равновесия

- •Органы вкуса и обоняния

- •Высшая нервная деятельность

- •Образование условных рефлексов

- •Торможение условных рефлексов

- •Аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга

- •Свойства нервных процессов Типы высшей нервной деятельности

- •Первая и вторая сигнальные системы

- •Высшие психические функции

- •Функциональная система поведения

- •Тестовый контроль Задания для самоподготовки

- •Библиографический список

- •Физиология человека

Пищеварение

Для нормальной деятельности организма человека необходимо постоянное поступление пищи – белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, воды. Питательные вещества (белки, жиры, углеводы) являются строительным материалом и источником энергии в организме.

Пища в том виде, в каком она поступает в организм, не может всосаться в кровь и лимфу и быть использована для выполнения различных функций. Только вода, минеральные соли, витамины усваиваются в их натуральном виде. Все остальные компоненты пищи в органах пищеварительной системы подвергаются механической и химической обработке.

Механическая и химическая обработка пищи, превращение ее в усвояемые организмом вещества называется пищеварением. Основу химической обработки пищи составляют реакции гидролитического расщепления белков, жиров, углеводов под действием ферментов с образованием соответственно аминокислот, жирных кислот, глицерина, моносахаридов (главным образом, глюкозы). Гидролиз идет ступенчато в зависимости от условий в том или ином отделе ЖКТ.

Органы пищеварительной системы

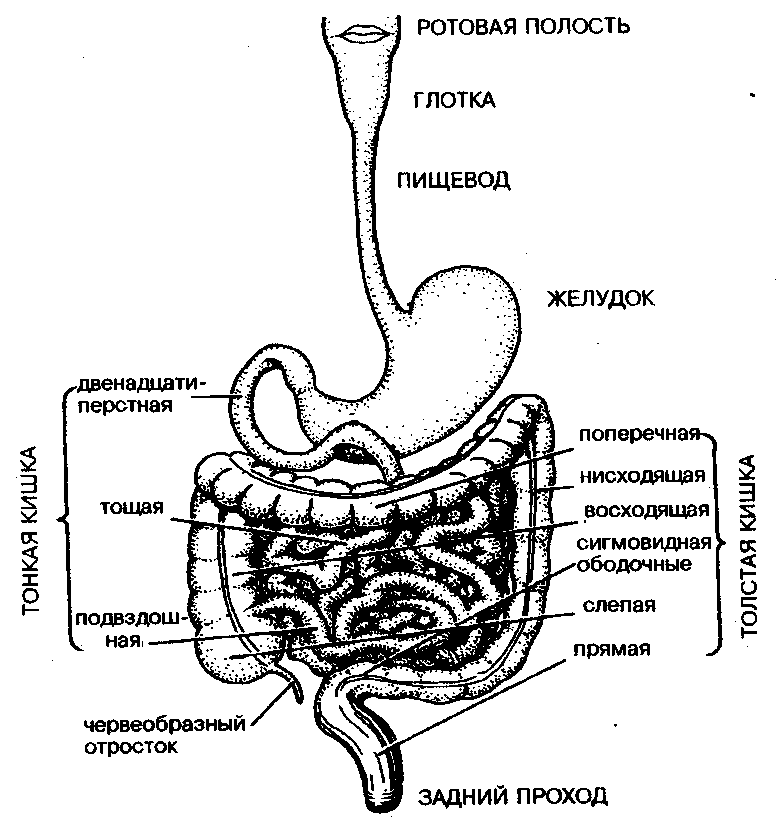

К органам пищеварительной системы относятся желудочно-кишечный тракт (ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник) и пищеварительные железы (печень, поджелудочная железа, слюнные железы и железы ротовой полости) (рис. 27).

Пищеварение в полости рта

В ротовой полости начинается переваривание углеводов (крахмала, гликогена) под действием амилазы слюны. В слюне, которая на 98,5-99,5 % состоит из воды, содержатся также ионы Na+, K+, Ca2+, Cl-. Основную часть сухого вещества составляет слизь – белок муцин. Ее роль – формирование пищевого комка, облегчение его проглатывания. Чем больше слизи, тем более вязкая слюна. Количество и состав слюны зависит от состава пищи.

Отделение слюны происходит рефлекторно. При раздражении пищей вкусовых, механических (тактильных), температурных рецепторов, находящихся в слизистой оболочке языка и стенок полости рта, происходит выделение слюны слюнными и другими мелкими железами ротовой полости. Это безусловно-рефлекторная деятельность. Сигналы от рецепторов поступают в слюноотделительные центры мозга, откуда по симпатическим и парасимпатическим нервным волокнам направляются ответные сигналы к слюнным железам. Слюна отделяется и условно-рефлекторно, в ответ на запах, цвет пищи, разговоры о еде.

Рис. 27. Схема желудочно-кишечного тракта

Из ротовой полости пищевой комок попадает в ротовую часть глотки, находящуюся позади полости рта, оттуда в пищевод. Пищевод представляет собой мускулистую трубку, которая проходит через грудную полость, пронзает диафрагму и входит в желудок. Волнообразное сокращение мышц пищевода продвигает пищу в желудок. Весь путь от ротовой полости до желудка твердая пища проходит за 6-8 с, жидкая – за 2-3 с.

Пищеварение в желудке

Пища, поступившая из пищевода в желудок, находится в нем 4-6 ч. В это время под действием желудочного сока пища переваривается. Желудочный сок, вырабатываемый железами желудка, представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. За сутки выделяется 1,5-2,0 л желудочного сока, поэтому пища в желудке превращается в жидкую кашицу.

Состав желудочного сока:

вода;

соляная кислота (вырабатывается обкладочными клетками слизистой желудка). Желудочный сок содержит до 0,5 % НСl, поэтому его рН 1,5-2,5. Соляная кислота денатурирует белки пищи, подготавливая их к действию ферментов, обеспечивает образование активного фермента пепсина, обусловливает бактерицидные свойства желудочного сока (в условиях повышенной кислотности многие болезнетворные микробы погибают);

пищеварительные ферменты: пепсин, гастриксин, у детей – реннин. Эти ферменты относятся к протеолитическим ферментам, расщепляющим пептидные связи в белках. Они секретируются главными клетками слизистой желудка в неактивной форме, под действием соляной кислоты в полости желудка происходит переход в активную форму, что предотвращает самопереваривание стенки желудка:

слизь предохраняет слизистую желудка от самопереваривания, содержит белок, так называемый фактор Касла, который способствует всасыванию витамина В12, участвующего в процессе кроветворения.

Выделение желудочного сока начинается через 5-10 мин после начала еды и продолжается, пока пища находится в желудке. Состав сока, скорость его отделения зависит от количества и качества пищи. Жиры, крепкие растворы сахара, кислоты тормозят образование желудочного сока, мясные и овощные бульоны ускоряют выделение желудочного сока. При попадании в желудок спирта создаются благоприятные условия для образования язвы желудка и возникновения воспалительных процессов – гастритов.

Выделение желудочного сока, как и слюны, происходит в результате рефлекторной и условно-рефлекторной деятельности организма.

В желудке главным образом идут начальные стадии гидролиза белков, при этом образуется смесь пептидов и незначительное количество аминокислот.

Амилаза в кислой среде неактивна, поэтому переваривание углеводов в желудке приостанавливается, продолжаясь лишь внутри пищевого комка. Расщепления жиров практически не происходит, так как для их переваривания необходимо предварительное эмульгирование.

В процессе переваривания пищи важную роль играет моторика (двигательная активность) желудка. При поступлении пищи в желудок его гладкая мускулатура сокращается и стенки желудка плотно охватывают пищевые массы, при этом выделяемый слизистой оболочкой желудочный сок сразу же смачивает прилежащую к его стенкам пищу. Волновые сокращения мускулатуры желудка способствуют перемещению пищи в тонкую кишку.

При попадании в желудок недоброкачественной пищи, сильно раздражающих веществ происходит обратная перистальтика. При этом возникает рвота, которая является защитной рефлекторной реакцией организма.

Пищевая кашица выбрасывается в начальный отдел тонкого кишечника – двенадцатиперстную кишку порциями. Слизистая оболочка 12-перстной кишки раздражается кислым содержимым, поступающим из кишечника, и сфинктер рефлекторно закрывает отверстие, ведущее из желудка в кишечник. После нейтрализации кислой пищевой кашицы кишечным соком, имеющим щелочную среду, сфинктер открывается и следующая порция пищи проталкивается в кишечник.

Пищеварение в ротовой полости и желудке относится к полостному перевариванию.

Пищеварение в тонком кишечнике

Тонкий кишечник – это основное место переваривания, длина тонкого кишечника около 4 м. Начальным отделом тонкого кишечника является 12-перстная кишка. В нее открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря, по которым в нее поступают панкреатический сок и желчь, играющие важную роль в пищеварении.

Панкреатический сок (секрет поджелудочной железы) – бесцветная жидкость, имеет слабощелочную среду (рН 7,3-8,7). Он содержит различные пищеварительные ферменты. Секреция поджелудочного сока происходит рефлекторно в ответ на сигналы, идущие от рецепторов в слизистой полости рта, и начинается через 2-3 мин после начала еды, затем она стимулируется раздражением слизистой кишечника пищевой кашицей.

Желчь выделяется в просвет 12-перстной кишки из желчного пузыря рефлекторно в ответ на принятие пищи. Желчь имеет золотистый цвет и содержит желчные кислоты, желчные пигменты, холестерин и ряд других веществ. В течение суток образуется до 1,2 л желчи. Желчь эмульгирует жиры (расщепляет их на более мелкие капли, не позволяя сливаться), способствует всасыванию жирных кислот, образующихся при расщеплении жиров, усиливает двигательную активность мышц стенок кишечника.

В 12-перстной кишке под влиянием фермента панкреатической амилазы углеводы расщепляются до дисахаридов; пептиды – под действием трипсина и химотрипсина гидролизуются до низкомолекулярных пептидов; жиры под влиянием фермента липазы превращаются в смесь жирных кислот, моноглицеридов и свободного глицерина.

Из 12-перстной кишки благодаря ее перистальтике пищевая кашица продвигается дальше по тонкому кишечнику. За счет ферментов кишечного сока (до 2,5 л в сутки, содержит 22 фермента) пептиды окончательно расщепляются до аминокислот, сахара – до глюкозы, фруктозы и галактозы.

Переваривание в кишечнике носит смешанный характер: частично полостное, частично пристеночное. Пристеночное переваривание в тонком кишечнике является заключительным этапом пищеварения, после чего начинается всасывание.

Пищеварение в толстом кишечнике

Из тонкого кишечника не всосавшиеся в кровеносные и лимфатические сосуды стенки кишечника остатки пищи поступают в толстую кишку. В толстой кишке переваривания практически не происходит. За счет ферментов микрофлоры толстого кишечника происходит частичное разрушение клетчатки, синтез некоторых витаминов (витамин К, витамины группы В).