- •Оглавление

- •Предисловие

- •Строение тела человека (уровни организации от биомолекул до организма)

- •Уровни организации живой материи

- •Нервная система Общий обзор нервной системы

- •Классификация нервной системы

- •Строение нейрона

- •Механизм возникновения и проведения нервного импульса

- •Движение пд по аксону

- •Центральная нервная система Принципы координации в деятельности цнс

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Вегетативная нервная система

- •Влияние симпатической и парасимпатической системы на эффекторные органы

- •Эндокринная система Общий обзор эндокринной системы

- •1 Эпифиз; 2 гипофиз; 3 паращитовидные железы; 4 печень;

- •5 Двенадцатиперстная кишка; 6 корковое вещество почки;

- •7 Семенник; 8 щитовидная железа; 9 вилочковая железа; 10 желудок;

- •11 Надпочечник; 12 поджелудочная железа; 13 яичник

- •Гипоталамо-гипофизарная система

- •Гипофиззависимые железы

- •Гипофизнезависимые железы

- •Периферические эндокринные железы Щитовидная железа

- •Паращитовидные железы

- •Тимус (вилочковая железа)

- •Надпочечники

- •Половые железы

- •Поджелудочная железа

- •Регуляция деятельности желез внутренней секреции

- •ИммунНая систеМа Общий обзор иммунной системы

- •Органы иммунной системы

- •Клетки иммунной системы

- •Иммунитет Биологический смысл

- •Виды иммунитета

- •Антигены

- •Иммунный ответ

- •Неспецифический иммунный ответ

- •Специфический иммунный ответ

- •Взаимосвязь неспецифического и специфического иммунитета

- •Система крови и крообращение Система крови

- •Клетки крови

- •Сердечно-сосудистая система

- •Регуляция работы сердечно-сосудистой системы

- •Дыхательная система и дыхание Краткая характеристика органов дыхательной системы

- •Физиология дыхания

- •Механизм вдоха и выдоха

- •Легочные объемы

- •Регуляция дыхания

- •Дыхание при различных функциональных состояниях организма

- •Методы изучения дыхания

- •Обмен веществ и энергии

- •Пищеварение

- •Органы пищеварительной системы

- •Пищеварение в полости рта

- •Всасывание

- •Регуляция работы пищеварительной системы

- •Выделительная система

- •Мочевыделительная система

- •Механизм мочеобразования

- •Регуляция деятельности почек

- •Опорно-двигательный аппарат

- •Строение и функции костей

- •Соединение костей

- •Отделы скелета

- •Мышечное сокращение

- •Физиология трудовой деятельности Труд. Виды труда

- •Физиологические изменения при мышечной работе

- •Приспособление мышц к статической и динамической работе

- •Синтез атф и потребление кислорода при мышечной работе

- •Сенсорные системы

- •Орган зрения

- •Орган слуха и равновесия

- •Органы вкуса и обоняния

- •Высшая нервная деятельность

- •Образование условных рефлексов

- •Торможение условных рефлексов

- •Аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга

- •Свойства нервных процессов Типы высшей нервной деятельности

- •Первая и вторая сигнальные системы

- •Высшие психические функции

- •Функциональная система поведения

- •Тестовый контроль Задания для самоподготовки

- •Библиографический список

- •Физиология человека

Обмен веществ и энергии

Неотъемлемым свойством живого является обмен веществ (метаболизм). Благодаря пищеварению и дыханию из окружающей среды в организм поступают необходимые для жизнедеятельности энергоресурсы (белки, липиды, углеводы), а также витамины, минеральные вещества, кислород и вода. Метаболизм – это совокупность химических превращений, протекающих от момента поступления питательных веществ в живой организм до момента, когда конечные продукты этих превращений выделяются во внешнюю среду. К метаболизму относятся все реакции, в результате которых строятся структурные элементы клеток и тканей, и процессы, в которых из содержащихся в клетках веществ извлекается энергия. Метаболизм включает две фазы – анаболизм и катаболизм, то есть процессы синтеза органических веществ и процессы их разрушения. Анаболические процессы связаны с затратой энергии и приводят к образованию сложных молекул из более простых, катаболические – сопровождаются высвобождением энергии и завершаются образованием конечных продуктов метаболизма, таких как углекислый газ, вода и аммиак. Передача энергии в живых системах осуществляется посредством специальных высокоэнергетических (макроэргических) соединений. Универсальным макроэргическим соединением во всех клетках является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Гидролитический разрыв ангидридных связей между остатками фосфатов в молекуле АТФ сопровождается выделением энергии, необходимой для жизнедеятельности организма.

При катаболизме органических веществ энергия выделяется порциями на различных его этапах, достаточно эффективно запасается при синтезе АТФ, а процесс регулируется потребностью клетки в энергии. Установлено, что КПД системы синтеза АТФ в клетке составляет 40-45 %. Баланс между синтезом и расходом АТФ строго соблюдается, поэтому количество АТФ в клетке в каждый момент времени, невелико. Зато масса АТФ, образующаяся и расходующаяся за сутки в организме взрослого человека, сравнима с массой его тела!

Известно два способа синтеза АТФ: аэробный и анаэробный. Анаэробный катаболизм представляет собой неполное окисление органических веществ без потребления кислорода, характерен только для углеводов (гликолиз), сопровождается образованием молочной кислоты и малым энергетическим выходом – 2 молекулы АТФ на 1 молекулу глюкозы. В физиологических условиях анаэробный катаболизм дает не более 10 % всей АТФ в клетке. Исключением из этого общего правила являются скелетные мышцы: в белых мышечных волокнах основное количество АТФ синтезируется анаэробным путем. Кроме того, гликолиз становится единственно возможным путем продукции АТФ в любой клетке при дефиците кислорода – гипоксии. Однако анаэробный катаболизм в большинстве случаев не способен длительно поддерживать жизнедеятельность клеток. Так, хорошо известно, что самые чувствительные к гипоксии клетки – нейроны коры больших полушарий головного мозга – могут выжить без кислорода не более 5 минут.

Большинство клеток получает свыше 90 % необходимой АТФ за счет аэробного катаболизма. Это высокоэффективный биохимический процесс полного окисления органических веществ в присутствии кислорода. Аэробное окисление 1 молекулы глюкозы дает возможность синтезировать 38 молекул АТФ, похожие значения дает окисление аминокислот, а полное окисление липидов поставляет клетке сотни молекул АТФ на 1 молекулу вещества. Большинство клеток могут использовать все три класса питательных веществ (углеводы, липиды, белки) как источник энергии. Тем не менее, в их использовании наблюдается очередность: углеводы служат первым энергетическим «топливом», при исчерпании запасов которых клетки переходят на катаболизм липидов. Что касается белков, то их клетки подвергают катаболизму в последнюю очередь, только в экстремальных ситуациях, например при длительном голодании.

Весь синтезируемый фонд АТФ клетки расходуют на совершение различных видов полезной работы. Во-первых, это химическая работа – реакции анаболизма, требующие затраты АТФ. Сюда относится весь биосинтез в клетках, в особенности самый «дорогостоящий» – синтез биополимеров (белков, ДНК и РНК, полисахаридов) и липидов. Во-вторых, это механическая работа – процессы перемещения клеток и их органелл в пространстве, в том числе и мышечное сокращение. Наконец, это осмотическая работа – процессы активного транспорта веществ через биологические мембраны, направленные на создание разности концентраций этих веществ внутри клетки и во внеклеточной жидкости. Если в роли таких веществ выступают заряженные частицы – ионы К+, Na+, Ca2+, Cl-, то формируется не только разность концентраций, но и разность потенциалов. В таком случае говорят о совершении электрической работы. Однако следует помнить, что КПД всех перечисленных видов работы существенно ниже 100 %. Оставшаяся доля энергии АТФ переходит в тепло. В этом заключается еще одна важная функция процессов распада АТФ – функция теплопродукции.

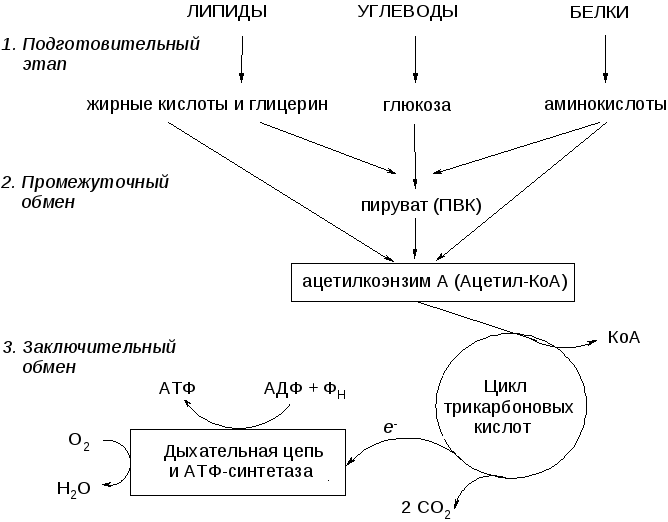

В энергетическом обмене принято различать 3 основных этапа (рис. 26).

Рис. 26. Схема биологического окисления

Подготовительный этап включает в себя реакции гидролиза в желудочно-кишечном тракте питательных веществ до их мономеров: белков – до аминокислот, полисахаридов – до моносахаридов (в основном глюкозы), липидов – до жирных кислот и глицерина. Данный этап необходим, чтобы сделать питательные вещества доступными для каждой клетки, поскольку крупные молекулы не способны всасываться в кровь.

Промежуточный обмен включает многочисленные биохимические реакции аминокислот, глюкозы, жирных кислот и глицерина, направленные на их превращение в ограниченный круг «малых» молекул – пировиноградной кислоты, ацетилкоэнзима А (Ацетил-КоА) и ряда других. Реакции промежуточного обмена не требуют затраты кислорода и протекают с синтезом небольшого количества АТФ.

Заключительный этап подразумевает полное окисление продуктов промежуточного обмена до неорганических веществ. Этот этап протекает в митохондриях клеток, именно здесь происходит потребление кислорода и образование углекислого газа и воды, синтезируется основное количество АТФ.