- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Минералы, их свойства и порядок определения

- •1.1. Свойства кристаллических веществ

- •1.1.1. Основные понятия о кристаллографических свойствах минералов

- •1.1.2. Элементы ограничения кристаллов

- •1.1.3. Кристаллографическая симметрия

- •1.1.4. Кристаллографические сингонии

- •Сравнительная характеристика сингоний

- •1.2. Диагностические признаки минералов

- •1.2.1. Морфологические особенности минералов

- •1.2.2. Физические свойства минералов

- •Шкала твердости минералов Мооса и результаты испытаний на твердомере пмт-3, кг/мм2

- •1.3. Классификация минералов

- •1.4. Характеристика основных породо- и почвообразующих минералов

- •1.4.1. Самородные элементы

- •1.4.2. Сульфиды

- •1.4.3. Галогениды

- •1.4.4. Оксиды и гидрооксиды

- •1.4.5. Соли кислородсодержащих кислот

- •1.4.6. Силикаты

- •Химический состав некоторых цеолитов, %

- •1.5. Порядок определения минералов

- •Характеристика породо- и почвообразующих минералов

- •2. Изучение и определение горных пород

- •2.1. Магматические (изверженные) горные породы

- •2.1.1. Диагностические признаки магматических горных пород

- •Химический состав горных пород

- •2.1.2. Характеристика основных типов магматических пород

- •2.1.3. Порядок определения магматических горных пород

- •Магматические горные породы

- •2.2. Осадочные горные породы

- •2.2.1. Состав и свойства осадочных пород

- •Классификация осадочных горных пород

- •2.2.2. Описание основных подгрупп осадочных пород

- •Определение минерального состава глин по фигурам растрескивания

- •2.2.3. Порядок определения осадочных пород

- •Осадочные горные породы

- •2.3. Метаморфические горные породы

- •2.3.1. Важнейшие особенности метаморфических горных пород

- •2.3.2. Характеристика основных метаморфических пород

- •2.3.3. Порядок определения метаморфических пород

- •Метаморфические горные породы

- •Задания для самостоятельной работы

- •2.4. Почвообразующие (материнские) породы

- •Деление почвообразующих пород по способу отложения и влиянию на процессы почвообразования

- •2.4.1. Порядок определения почвообразующих пород

- •Свойства основных почвообразующих пород

- •Задания для самостоятельной работы

- •2.5. Агрономические руды

- •Агрономические руды

- •Задания для самостоятельной работы

- •3. Изучение и определение основных гидрологических и гидрохимических характеристик водных объектов суши и подземных вод

- •3.1. Изучение гидрологии поверхностных вод

- •3.1.1. Определение основных гидрологических характеристик рек

- •Расчет падения и уклонов реки на продольном профиле

- •Определение площади живого сечения реки

- •3.1.2. Определение основных гидрологических показателей озер

- •Данные промеров глубины озера по створам

- •Задания для самостоятельной работы

- •3.2. Изучение и определение гидрологических

- •3.2.1. Химический состав подземных вод

- •Коэффициенты для пересчета ионов в миллиграмм-эквивалентную форму

- •Классификация подземных вод по химическому составу (по с.А. Щукареву, 1934; с видоизменениями н.Н. Славянова) [12]

- •3.2.2. Способы представления результатов химического ананиза природных вод

- •3.2.3. Практические задания по расчетам химического состава

- •Условия применения минеральных вод для орошения

- •4. Геологические карты

- •4.1. Геохронологическая шкала

- •Геохронологическая таблица

- •4.2. Изучение геологической карты

- •Выходы горных пород различного возраста

- •Районы распространения четвертичных отложений

- •Районы интенсивных интрузий

- •4.3. Карты четвертичных отложений

- •4.3.1. Изучение карты четвертичных отложений

- •Районы распространения аллювиальных отложений

- •4.4. Гидрогеологические карты

- •4.4.1. Изучение гидрогеологической карты

- •4.5. Геоморфологические карты

- •4.5.1. Требования, предъявляемые к изображению рельефа на топографических картах

- •4.5.2. Особенности составления геоморфологических карт

- •4.5.3. Работа с геоморфологической картой

- •Заключение

- •Методика работы с определителем

- •Определение минералов а. Блеск металлический и металловидный

- •Б. Блеск неметаллический

- •Указатель минералов

- •Определитель горных пород Методика работы с определителем

- •Определение горных пород

- •1. Структура зернистая (равномерно или неравномерно зернистая)

- •2. Структура порфировая

- •3. Порода из сцементированных обломков

- •3. Текстура массивная, порода плотная

- •5. Текстура рыхлая, землистая

- •6. Текстура пористая, ноздреватая, ячеистая

- •7. Текстура полосчатая

- •8. Текстура сланцеватая

- •9. Порода из растительных остатков

- •10. Порода из раковин морских животных

- •11. Несцементированные (нескрепленные) обломки

- •12. Жидкие, маслянистые породы

- •Указатель горных пород

- •Библиографический список

- •644008, Омск, ул. Сибаковская, 4, тел. 65-35-18.

Расчет падения и уклонов реки на продольном профиле

|

Длина отрезка русла, км |

Высота над уровнем моря, м |

Падение реки на данном отрезке, м |

Уклон реки на данном отрезке |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

|

|

|

Уклон реки рассчитывается по формуле

I = H1 – H2/L,

где I – уклон реки;

Н1 – начальная точка высоты уреза воды, м;

Н2 – последующая точка уреза воды, м;

L – длина участка реки между высотами Н1 и Н2, м.

Для всей реки уклон равен отношению величины падения высот от истока до устья к длине всей реки. На профиле выделить участки верхнего, среднего и нижнего течения реки. Верхнее течение (вер-ховье) быстрое, среднее – течение скорости средней величины и нижнее течение – где вода движется медленно.

7. Определить площадь живого сечения реки. В соответствии с данными, приведенными в табл. 17, вычертить схему поперечного сечения реки.

Таблица 17

Определение площади живого сечения реки

|

Расстояние от начала створа, м |

Глубина реки, м |

Расстояние между промерными точками, м |

Площадь элементарной фигуры, м2 |

Площадь жи-вого сечения реки, м2 |

|

1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 12,5 |

0,4 0,7 0,9 1,5 2,3 1,3 0,0 |

|

|

|

Площадь живого сечения вычисляется как сумма элементарных геометрических фигур. Крайние фигуры А1А2В1 и А8А9В7 представ-ляют собой треугольники, площади которых равны половине осно-вания на высоту. Остальные фигуры – трапеции. Площадь каждой из них равна произведению полусуммы оснований на высоту.

![]()

Рис. 17. Поперечное сечение реки

Точки, в которых производились измерения, называются промер-ными. Начальная точка А1, от которой производят измерения, называ-ется постоянным началом створа.

Расход и сток рек

1. Определить расход воды в реке, если средняя скорость движения воды в ней 0,8 м/с. Расчет произвести по формуле

Q = V · S,

где Q – расход воды, в м3/с;

V – средняя скорость движения воды, м/с;

S – площадь живого сечения реки, м2.

2. Определить расход взвешенных наносов, если мутность воды составляет 2,3 г/м3 и 17,8 г/м3. Расчет призвести по формуле

R = P · Q/1000,

где R – расход взвешенных наносов, кг/с;

P – мутность воды, г/м3;

Q – расход воды в реке, м3/с.

3. Рассчитать модуль стока наносов. Модулем стока наносов называют сток наносов с 1 км2 за год. Расчет провести по формуле

Мr = 31,54 · 103 · R/S,

где Mr – модуль стока наносов, м/км2 год;

R – расход взвешенных наносов, проносимых рекой через поперечное сечение, кг/с;

31,54 – коэффициент размерности;

S – площадь водосбора до замыкающего створа, км2.

3.1.2. Определение основных гидрологических показателей озер

Озерами называются замкнутые впадины на поверхности суши, затопленные водой. Площадь озер на Земле 2,7 млн км2, или 1,8% поверхности суши.

Геологическая роль озер значительно меньшая, чем роль морей и рек. Однако изучение закономерностей их географического распре-деления, характера котловин, солености воды, зарастания водной растительностью и т.п. даст ключ к пониманию процессов и изменений в земной коре и на ее поверхности. Геологическая деятельность озер зависит от их площади, глубины, минерализации воды и т.п.

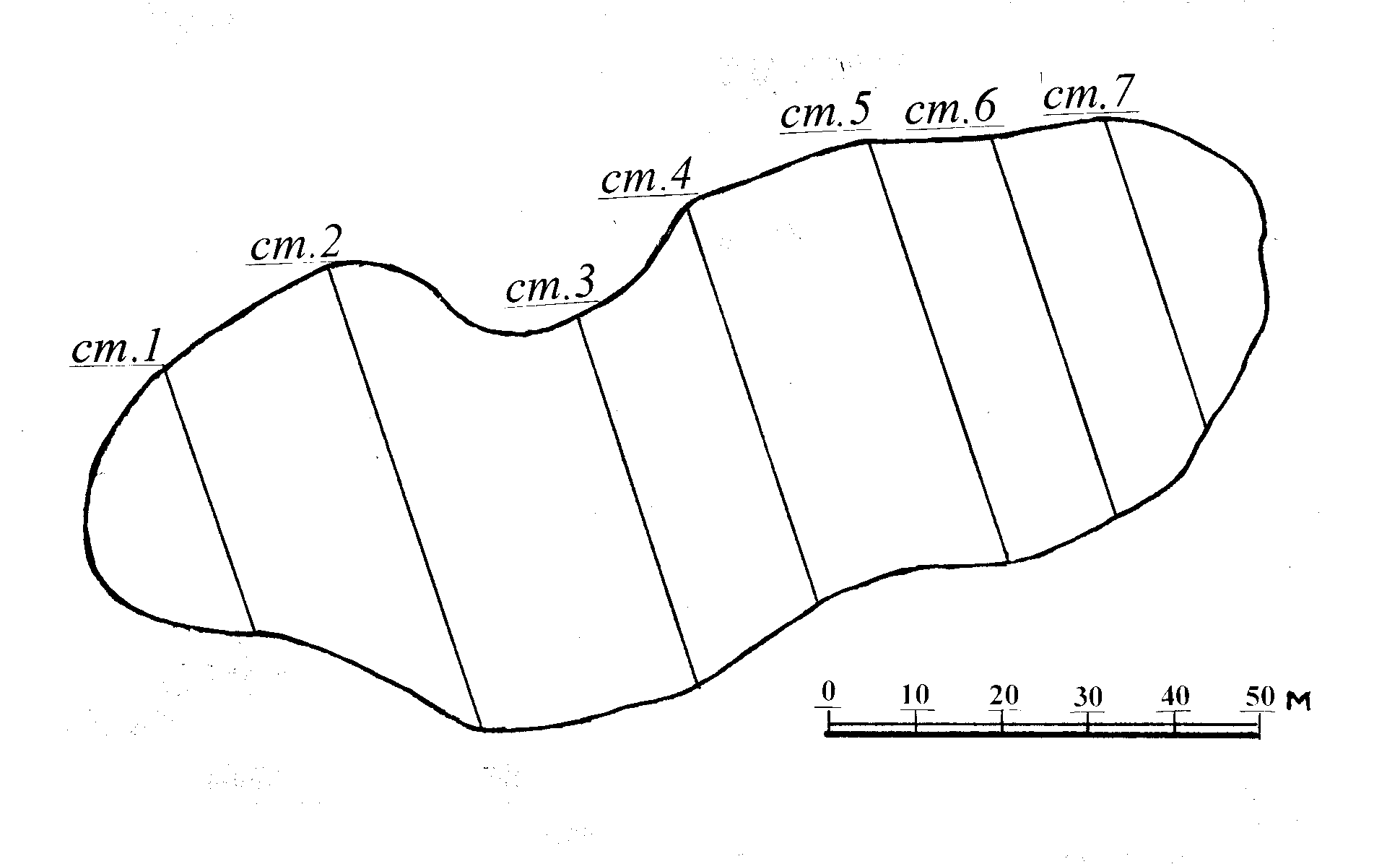

1. При помощи палетки определить площадь озера, представлен-ного на рис. 18, его длину, наибольшую и среднюю ширину. Длина озера определяется как расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками озера. Максимальная ширина – наибольшее расстояние между противоположными берегами в направлении, перпендикулярном длине. Средняя ширина определяется отношением площади озера к его длине.

2. Для озера, представленного на рис. 18, составить таблицу промеров его глубины по семи створам (табл. 18). Данные глубин указать как вероятно-возможные величины (допускается с учетом того, что работа выполняется в учебных целях).

Рис. 18.План озера с промерными створами

При составлении таблицы можно использовать следующие при-держки: 1) промеры глубин по створам производятся через каждые 6 м от начала створа; 2) максимальная глубина озера по створу 1 – 3,30 м; створу 2 – 3,80 м; створу 3 – 5,11 м; створу 4 – 7,15 м; створу 5 – 7,92 м; створу 6 – 9,00 м; створу 7 – 4,08 м.

Таблица 18