4 курс / Фак. Педиатрия, эндокринология / Кафедра №1 / Рентген (1)

.pdf

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» ГБОУДПОРО «ЦПК»

Пискунова С.Г., Беседина Е.А., Ермолаева Е.В., Инкина Е.В.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ПНЕВМОНИЙ

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Учебно-методическое пособие

Ростов-на-Дону 2019

1

УДК 616.24-002-073.75-053.2(075.9) ББК 54.12:57.3я7

Пискунова С.Г., Беседина Е.А., Ермолаева Е.В., Инкина Е.В.

П 34 Клинико-рентгенологическая диагностика осложненных форм пневмоний в педиатрической практике : Учебно-методическое пособие. — Ростов-на-Дону, 2019. — 42 с.

ISBN 978-5-98615-

© Пискунова С.Г., Беседина Е.А., Ермолаева Е.В., Инкина Е.В., 2019

© ГБОУДПОРО «ЦПК», 2019

2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

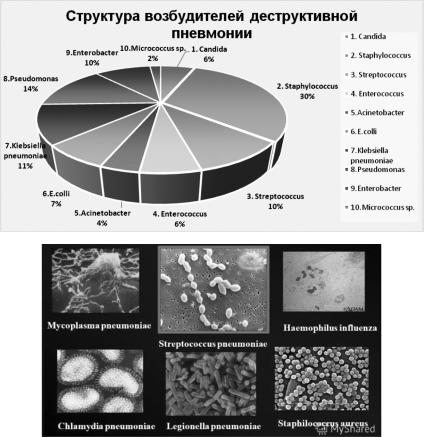

Острая гнойная деструктивная пневмония (ОГДП) — это очаговая или сливная пневмония, вызываемая стафилококками, которая характеризуется некрозом и гнойным расплавлением ткани легкого.

Острые гнойные деструктивные пневмонии составляют 10% общего числа пневмоний у детей. Удельный вес деструктивной пневмонии в общей структуре прочих летальных исходов при гнойно-септической патологии достигает 50%. Неадекватное лечение часто приводит к хронизации процесса у детей.

3

ПАТОГЕНЕЗ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Основные факторы |

Предрасполагающие факторы |

|

ОРВИ (иммунодепрессия, |

Нерациональная а/б терапия |

|

микробная колонизация, |

Респираторный дисбактериоз |

|

вирусный токсикоз) |

Отягощенный преморбидный фон |

|

|

|

Нарушение бакт. проходимости |

|

|

Расстройства гемокоагуляции |

|

|

и микроциркуляции |

|

|

|

Вирусно-бактериальная |

Аутоиммунные процессы |

|

Мембранодеструкция |

||

пневмония(воздействие факторов патогенности, бактерий, вирусно-микробный токсикоз, иммунодепрессия)

Вирусно-бактериальная деструкция легких

ДН |

Бакт. токсемия |

|

|

|

Эндотоксикоз |

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

КОДЫ МКБ-10

J47.0. Бронхоэктазия. Бронхиолэктазы. Исключены: врожденные бронхоэктазы (Q33.4)

туберкулезные бронхоэктазы (текущее заболевание) (A15-A16)

J85.0. Гангрена и некроз легкого J85.1. Абсцесс легкого с пневмонией J85.2. Абсцесс легкого без пневмонии J98.4. Другие поражения легкого:

Обызвествление легкого. Кистозная болезнь легкого (приобретенная). Болезнь легкого БДУ Пульмолитиаз

4

Q33.0. Врожденная киста легкого.

Q33.4. Врожденная бронхоэктазия .

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПНЕВМОНИЙ

I. Острая бактериальная деструкция

По этиологии: стафилококковая, грамотрицательная флора, вирусно-микробные ассоциации, представленные вирусами гриппа и парагриппа

По генезу: первичная (аэробронхогенная) — 80%, вторичная (гематогенная, септическая) — 20%.

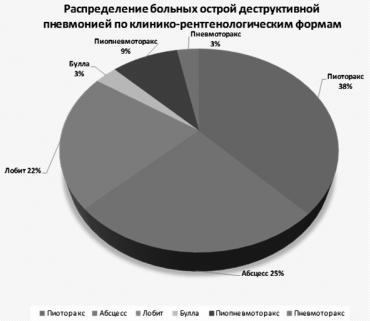

По клинико-рентгенологическим формам:

1.Деструкции без плевральных осложнений:

а) абсцессы; б) буллы; в) инфильтрат.

2.Деструкция с плевральными осложнениями:

Пиоторакс:

а) тотальный; б) ограниченный;

в) плащевидный (преимущественно экссудативный); г) плащевидный (преимущественно фибринозный).

Пневматоракс:

а) напряжённый; б) без напряжения; в) ограниченный.

Пиопневмоторакс:

а) напряжённый; б) без напряжения; в) ограниченный.

Эмпиема плевры.

Прогрессирующая медиастинальная эмфизема.

По течению:

а) острое;

5

б) затяжное; в) септическое.

По периодам:

а) острое прогрессирование; б) относительная стабилизация; в) остаточные изменения.

II. Хронические формы (исходы острой стафилококковой деструкции):

а) хронический абсцесс; б) приобретённые кисты лёгких; в) хроническая эмпиема.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА СТАФИЛОКОККОВОЙ ДЕСТРУКЦИИ

Клиническая картина стафилококковой пневмонии обусловлена грубыми морфологическими изменениями в паренхиме легкого. Характерна сезонность заболевания.

6

По времени возникновения и течению стафилококковой пневмонии больных можно разделить на две группы.

В первой группе заболевание начинается остро и протекает с высокой температурой.

Эти больные поступают в стационар чаще всего в первые сутки заболевания. Уже на 3–5-й день заболевания отмечается тенденция к образованию абсцессов и возникновение плевральных осложнений.

Начало заболевания у абсолютного большинства больных острое, внезапное.

Во второй группе заболевание начинается медленно. Появлению пневмонии предшествует затяжной катар верх-

них дыхательных путей, который плохо поддается традиционному лечению.

Через 7–14 дней состояние больного ухудшается и появляются симптомы пневмонии.

Прогрессирующее ухудшение общего состояния, несмотря на проводимую терапию, заставляет думать о стафилококковой пневмонии. В дальнейшем течение стафилококковой пневмонии тяжелое в обеих группах. Оно протекает с высокой температурой, которая нередко носит гектический характер.

Кожа приобретает серый оттенок, и прогрессивно нарастают явления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Характерной особенностью стафилококковой пневмонии является разнообразие клинических форм. Иногда на первое место выступают явления дыхательной недостаточности с астматическим компонентом.

Физикальное исследование у пациентов с деструктивной пневмонией позволяет определить отставание в дыхании пораженной половины грудной клетки, притупление при перкуссии грудной клетки, аускультативно — ослабление дыхания или его отсутствие.

Методы исследования у больных

сострой деструктивной пневмонией

•Жалобы и данные клинического исследования;

•общие клинические анализы крови и мочи;

7

•рентгенография легких в 2 проекциях — прямой и боковой на стороне поражения;

•контрастное исследование желудочно-кишечного тракта;

•ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей;

•бронхоскопия;

•бактериологическое исследование мокроты, смывов с бронхов, содержимого из плевральной полости;

•компьютерная томография;

•дифференциальная диагностика деструктивной пневмонии.

Рентгенологическое исследование грудной клетки при деструк-

тивной пневмонии позволяет обнаружить следующие патогномоничные признаки:

•отсутствие дифференциации купола диафрагмы и синуса плевры за счет наслоения экссудата;

•гомогенное затенение в соответствующей половине грудной клетки различной степени протяженности;

•отсутствие легочного рисунка;

•смещение сердца в противоположную сторону;

•пневматоракс.

УЗИ плевральной полости позволяет определить наличие

жидкости, ее количество, расположение жидкости в случаях ее осумкования. Ценность УЗИ повышается, если оно используется для выбора анатомической области дренирования плевральной полости.

Исследование плевральной жидкости проводят для определения клеточного состава (цитология), определения характера микрофлоры (бактериология) и биохимического исследования уровня белка, глюкозы, лактагдегидрогеназы, pH экссудата.

Показания к компьютерной томографии органов грудной клетки:

•патологическое образование (очевидное или предполагаемое) в грудной полости, включая лёгкие, средостение, плевру и грудную стенку;

•увеличение лимфатических узлов средостения и корней лёгких (очевидное или предполагаемое);

8

•долевые и сегментарные инфильтраты в лёгком, природа которых неясна по данным обзорной рентгенографии;

•распространённые двусторонние изменения в лёгких (очевидные или предполагаемые), в том числе при интерстициальных заболеваниях лёгких;

•плевральный выпот неясного генеза;

•травмы и ранения груди;

•несоответствие клинической и рентгенологической картины

•трудности интерпретации рентгенографической картины, в том числе осложнения (ателектаз, плеврит, абсцесс);

•рецидивирующая пневмония;

•затяжная пневмония.

Рентгенологические признаки на ранних стадиях развития деструктивных изменений в лёгких

Инфильтраты в лёгких, захватывающих сегмент, группу сегментов, долю или доли лёгкого. У детей грудного и ясельного возраста данная рентгенологическая картина позволяет заподозрить стафилококковый генез воспаления. Обширная инфильтрация не характерна, так как в данном возрастном периоде превалируют мелкоочаговые пневмонии, а крупозная пневмония в данной возрастной группе вообще является исключением. В хирургическое отделение на стадии инфильтрации поступают редко.

Буллы (воздушные полости в лёгком) чаще возникают в начале заболевания на 7–10-й день и сопровождаются симптомами пневмонии. Реже буллы появляются в процессе выздоровления при разрешении воспалительных изменениях в лёгких и им соответствует улучшение общего состояния больного. Рентгенологическая картина: на фоне инфильтрации лёгкого появление одной или нескольких воздушных полостей без уровня, круглой или овальной формы.

При первичной деструкции а рентгенограмме органов грудной клетки на фоне значительного инфильтрата в одной-двух долях легкого через 3–7 дней определяют полость округлой формы, с уровнем жидкости, окруженную широкой зоной ин-

9

фильтрации (абсцесс) или же тонкостенную округлую полость без жидкости (буллу). Последняя может достигать больших размеров, сдавливать окружающую легочную ткань, создавая внутриклеточное напряжение. Для септической, или вторичной, пневмонии характерно формирование в обоих легких небольших полостей на фоне множественных инфильтратов. Одни полости более толстостенные, имеют уровень жидкости (мелкие абсцессы), другие — с тонкими стенками жидкости не содержат (мелкие буллы). Переход воспалительного процесса на плевру контактным путем или прорыв очагов деструкции (абсцессов и булл) в плевральную полость характеризуется соответственно клинико-рентгенологическими признаками пиоторакса, пиопневматоракса, пневмоторакса.

ОСЛОЖНЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Острые гнойные деструктивные процессы в легких при несвоевременном и неправильном лечении могут осложняться, что усугубляет течение патологии и закончится летально.

Осложнения острого деструктивного воспаления легких у детей:

•легочные;

•внелегочные.

Выделяют следующие формы легочной деструкции: Пиоторакс — развивается вследствие прорыва в плевральную полость абсцессов, образовавшихся при инфильтративно-де- структивной форме пневмонии.

Пиопневмоторакс — возникает в результате прорыва гнойного лобита или абсцесса.

Пневмоторакс — происходит при прорыве в плевральную полость буллы. При наличии клапана из разорвавшейся стенки буллезной полости развивается напряженный пневмоторакс. Фибриноторакс — на их основе формируются спайки.

Острые гнойные деструктивные пневмонии сопровождаются:

•острой дыхательной недостаточностью;

•инфекционно-токсическим шоком;

•септикопиемией;

10