- •Министерство образования и науки

- •1 Растворы

- •1.1 Основные понятия и определения

- •1.2 Способы выражения состава раствора

- •1.3 Закон Рауля. Идеальные растворы

- •1.4 Следствия из закона Рауля

- •1.4.1 Повышение температуры кипения идеального раствора

- •1.4.2 Понижение температуры замерзания раствора

- •1.5 Осмотическое давление

- •1.6 Реальные растворы

- •1.6.1 Отклонения от закона Рауля

- •1.6.2 Активность. Коэффициент активности

- •1.7 Растворимость

- •1.7.1 Растворимость твердых веществ в жидкости

- •1.7.2 Растворимость газов в жидкости

- •1.7.3 Взаимная растворимость жидкостей

- •1.8 Равновесие жидкий раствор – насыщенный пар в различных жидких смесях

- •1.8.1 Неограниченно смешивающиеся жидкости

- •1.8.1.1 Состав пара и жидкости. Законы Коновалова

- •1.8.1.2 Разделение бинарных смесей путем перегонки

- •1.8.2 Равновесие жидкость - пар для практически несмеши-вающихся жидкостей

- •1.8.3 Равновесие жидкость – пар для ограниченно смешивающихся жидкостей

- •1.9 Закон распределения Нернста. Экстракция

- •1.10 Примеры решения задач

- •1.11 Вопросы для самоконтроля

- •2 Электрохимия

- •2.1 Электрическая проводимость растворов электролитов

- •2.1.1 Сильные и слабые электролиты

- •2.1.2 Удельная электрическая проводимость

- •2.1.3 Молярная и эквивалентная электрические проводимости

- •2.1.4 Числа переноса

- •2.2 Кондуктометрия

- •2.2.1 Определение растворимости труднорастворимой соли

- •2.2.2 Определение предельной эквивалентной электрической проводимости растворов сильных электролитов

- •2.2.3 Кондуктометрическое титрование

- •2.3 Электродные процессы

- •2.3.1 Основные понятия и определения

- •2.3.2 Классификация электродов

- •2.3.3 Типы гальванических элементов

- •2.3.4 Диффузионный потенциал

- •2.3.5 Потенциометрическое титрование

- •2.4 Скорость электрохимической реакции

- •2.4.1 Поляризационные кривые

- •2.4.2 Перенапряжение

- •2.4.3 Электролиз

- •2.4.3.1 Электролиз водного раствора CuCl2

- •2.4.3.2 Электролиз водного раствора к2sо4 с использованием инертных анодов

- •2.4.3.3 Законы Фарадея

- •2.5 Примеры решения задач

- •2.6 Вопросы для самоконтроля

- •Кинетика

- •3.1 Скорость химической реакции

- •3.2 Кинетическая классификация химических реакций

- •3.2.1 Молекулярность реакции

- •3.2.2 Порядок реакции

- •3.3 Влияние температуры на скорость реакции. Энергия активации

- •3.4 Методы определения порядка реакции

- •3.5 Сложные реакции

- •3.5.1 Параллельные реакции

- •3.5.2 Обратимые реакции

- •3.5.3 Последовательные реакции

- •3.5.4 Сопряженные реакции

- •3.5.5 Метод стационарных концентраций

- •3.6 Примеры решения задач

- •3.7 Вопросы для самоконтроля

- •Литература

1.7 Растворимость

Растворимость – это способность веществ образовывать гомогенные системы. Количественно она выражается в виде концентрации насыщенного раствора. Раствор считается насыщенным, если он находится в равновесии с избытком растворяемого вещества.

Жидкие растворы могут быть образованы растворением в жидком растворителе твердого вещества, газа или жидкости.

1.7.1 Растворимость твердых веществ в жидкости

На растворимость любых веществ, прежде всего, влияет природа растворителя и растворенного вещества. Идеальные растворы образуются веществами, сходными по химическому составу и по физическим свойствам. Часто сходство и различие выражается в виде полярности молекул и отражается на растворимости: полярные вещества лучше растворяются в полярных растворителях, а неполярные вещества - в неполярных растворителях.

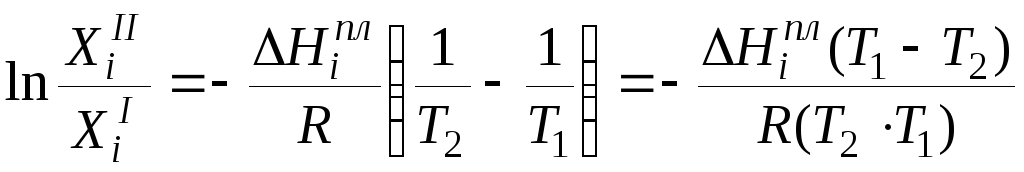

Из внешних факторов наиболее значимым является температура. При образовании идеальных растворов твердого вещества в жидкости влияние температуры определяется уравнением И. Ф. Шредера:

![]() ,

(1.7 )

,

(1.7 )

где Хi

- растворимость

i

–го компонента (молярная доля i

–го компонента в насыщенном растворе);

![]() - его молярная теплота плавления.

- его молярная теплота плавления.

Поскольку

![]() > 0, то и

> 0, то и![]() > 0, следовательно, идеальная растворимость

твердого вещества в жидкости при

повышении температуры всегда увеличивается.

> 0, следовательно, идеальная растворимость

твердого вещества в жидкости при

повышении температуры всегда увеличивается.

Интегрирование

уравнения (1.7) в пределах от

![]() до

до![]() и от Т1

до Т2 приводит

к уравнению:

и от Т1

до Т2 приводит

к уравнению:

.

.

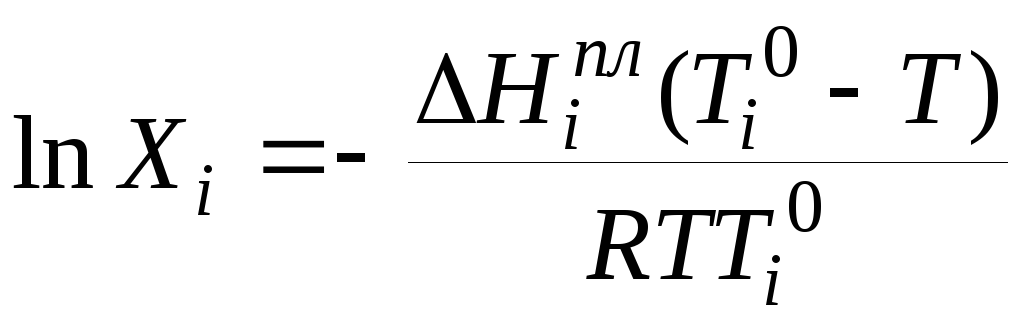

Если взять

![]() =1

(чистый компонент),Т1

=

=1

(чистый компонент),Т1

=

![]() ,

тогда:

,

тогда:

.

.

Для реальных растворов уравнение (1.7) имеет иной вид:

![]() ,

(1.8)

,

(1.8)

где аi

– растворимость, выраженная в виде

активности растворенного вещества;

![]() - молярная теплота растворения вещества

в насыщенном растворе.

- молярная теплота растворения вещества

в насыщенном растворе.

Поскольку

![]() может иметь и положительные, и отрицательные

значения, и даже равняться нулю, то и

первая производная,

может иметь и положительные, и отрицательные

значения, и даже равняться нулю, то и

первая производная,![]() ,

так же может иметь разные знаки:

,

так же может иметь разные знаки:

![]() > 0, с ростом

температуры растворимость увеличивается;

> 0, с ростом

температуры растворимость увеличивается;

![]() < 0, с ростом

температуры растворимость уменьшается;

< 0, с ростом

температуры растворимость уменьшается;

![]() = 0, изменение

температуры не влияет на растворимость.

= 0, изменение

температуры не влияет на растворимость.

1.7.2 Растворимость газов в жидкости

Влияние давления газа на растворимость выражается законом Генри:

«Парциальное давление пара растворенного вещества пропорционально его молярной доле в растворе»:

![]() ,

,

где Р2 – парциальное давление растворенного газа; К – константа Генри; Х2 – молярная доля растворенного газа в растворе.

Закон Генри получен для газов, не вступающих в химическое взаимодействие с растворителем, применим при постоянной температуре и невысоких давлениях.

Он может быть применен и для растворов летучих жидкостей при образовании бесконечно разбавленного раствора.

Для бесконечно разбавленного реального раствора парциальное давление растворителя вычисляется по закону Рауля, а растворенного вещества – по закону Генри. Это иллюстрируется рисунком 1.5.

Рассмотрим линию

парциального давления компонента А. В

области растворов с большим содержанием

компонента А он является растворителем,

и зависимость

![]() выражается прямой, совпадающей с прямой

выражается прямой, совпадающей с прямой![]() (по закону Рауля, пунктирная линия). В

области больших содержаний компонента

В, компонент А является растворенным

веществом, зависимость

(по закону Рауля, пунктирная линия). В

области больших содержаний компонента

В, компонент А является растворенным

веществом, зависимость![]() на этом участке так же прямолинейна, но

подчиняется закону Генри

на этом участке так же прямолинейна, но

подчиняется закону Генри![]() и идет по прямой, не совпадающей с

пунктирной линией, поскольку в реальных

растворах

и идет по прямой, не совпадающей с

пунктирной линией, поскольку в реальных

растворах![]() .

.

С расширением

интервала концентраций идеального

состояния раствора прямолинейные

отрезки кривых увеличиваются. Если же

раствор будет идеальным при всех

концентрациях, то уравнения законов

Рауля и Генри будут тождественными, а

![]() .

В этом случае кривые становятся прямыми

линиями (пунктирные линии на рисунке

1.5).

.

В этом случае кривые становятся прямыми

линиями (пунктирные линии на рисунке

1.5).

Закон Генри может быть записан в другой форме:

![]() .

.

«Растворимость газа, не вступающего в химическое взаимодействие с растворителем, прямо пропорциональна его парциальному давлению в газовой фазе»

Растворимость может быть выражена не только в виде молярной доли, Х, но и через концентрацию:

![]() ,

,

где С,

![]() .

.

Какую из форм

уравнения Генри следует применять,

можно определить по размерности константы

Генри:

![]() .

.

Мерой растворимости газа служит также α – коэффициент поглощения (коэффициент абсорбции). Это объем газа, приведенный к нормальным условиям (Т = 273 К, Р = 1 атм.), растворенный в одном объеме растворителя:

![]() .

.

Тогда закон Генри можно записать в виде уравнения:

![]() (1.9)

(1.9)

Величина α не зависит от давления. Если объем газа измеряется при температуре опыта, то уравнение (1.9) примет вид:

![]() ,

,

где β – коэффициент растворимости, также не зависит от давления.

![]() .

.

На растворимость газа влияет температура по уравнению:

![]() ,

,

где К

– константа Генри;

![]() - теплота растворения газа в насыщенном

растворе.

- теплота растворения газа в насыщенном

растворе.

Для большинства

газов

![]() <

0 (экзотермический эффект), следовательно,

при увеличении температуры растворимость

газа уменьшается.

<

0 (экзотермический эффект), следовательно,

при увеличении температуры растворимость

газа уменьшается.

На растворимость газов влияет присутствие третьего компонента. Так, в водных солевых растворах растворимость газов меньше, чем в чистой воде. Это явление называется «высаливанием».

Зависимость растворимости газа в водном растворе от концентрации соли выражается уравнением Сеченова:

![]() ,

,

где Х0, Х – молярные доли газа в чистой воде и солевом растворе, соответственно; С – концентрация соли, моль/л; К – константа, характерная для данной соли.

При совместной растворимости нескольких газов каждый газ растворяется в жидкости независимо от других газов (в соответствии со своим парциальным давлением и коэффициентом растворимости).

Состав растворенной газовой смеси отличается от состава газовой смеси над раствором. Так, если в воздухе содержится 78 % азота и 21 % кислорода, то в растворенном в воде воздухе содержится 63 % азота и 35 % кислорода.