Хирургическая стоматология. Дунаевский

.pdfного (Угростка и возместить дефект зубного ряда мостовидным протезом. При выраженных формах прогнатии, когда простое удаление зубов не дает желаемых результатов, производят опе рацию компактостеотомии или декортикации небной пластинки по Катцу. Под инфильтрационной анестезией удаляют первые премоляры с обеих сторон. Со стороны твердого неба произво дят разрез слизистой оболочки от 4| до |4 зубов, отступя 2— 3 мм от шеек зубов. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, на альвеолярном отростке в пределах переднего отдела верхней челюсти круглым бором просверливают множественные углуб ления, проникающие через всю толщу компактного слоя кости. Слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место, фиксируя 2—3 швами и придавливают пропитанным йодоформом тампо ном и защитной пластинкой. Через 12—16 дней приступают к ортодонтическому лечению. Перемещение зубов достигается в течение месяца с помощью вестибулярной дуги Энгля.

В случаях выраженной прогнатии с резким выступанием ©перед чрезмерно развитой верхней челюсти производят опера цию Поля в модификации Семенченко. Она заключается в мо билизации всего выступающего вперед участка верхней челюсти и установления его путем перемещения кзади в анатомически правильное положение. Под эндотрахеальным наркозом или про водниковой и местной анестезией в преддверии полости рта рас секают слизистую оболочку и надкостницу двумя вертикальными разрезами в области 515 зубов и горизонтальным — по десневому

краю. Слизисто-надкостничный лоскут отслаивают от кости и сдвигают кверху до нижнего края грушевидного отверстия. На небе разрез слизистой оболочки и надкостницы проводят по дес невому краю от боковых резцов до первых моляров. Затем с обеих сторон отслаивают от кости слизисто-надкостничный лос кут к срединной линии и приподнимают его в виде ленты на уровне 414 зубов, после чего удаляют 4|4 зубы. Пилой или бо

ром справа и слева выпиливают участки кости от бокового на ружного угла грушевидной вырезки до альвеолярного отростка в области удаленных зубов. Ширина выпиливаемой полости ко сти обусловливается необходимым объемом ретротранспозии переднего отдела альвеолярного отростка. На твердом небе вы пиливают полоску кости такой же ширины. После надсечения спонгиозного слоя кости участок верхней челюсти смещают кза ди, устанавливают в анатомически правильное положение и фиксируют его при помощи назубных проволочных шин и рези новой тяги. Слизисто-надкостничные лоскуты укладывают на место и рану зашивают кетгутом.

Микрогнатия — недоразвитие верхней челюсти, выражающее ся в западении всего среднего отдела лица. При осмотре боль ного отмечается западение верхней губы, нижняя губа перекры вает верхнюю, нос выступает вперед. Среди многих предложен-

451

пых операций наиболее целесообразной следует признать опера цию Семенченко.

Она заключается в выдвигании вперед значительной част» верхней челюсти после горизонтальной остеотомии этой челю сти. Под эндотрахеальным наркозом или двусторонней провод никовой анестезией делают горизонтальный разрез слизистой оболочки и надкостницы по переходной складке на всем протя жении альвеолярного отростка справа и слева. Второй разрез слизистой оболочки и надкостницы проводят перпендикулярно первому по уздечке верхней губы вниз до горизонтального разре за. Распатором слизистую оболочку отделяют от лицевых поверх ностей обеих верхнечелюстных костей спереди до уровня нижне глазничного края орбиты и скуловой кости, а сзади — до крылонебной ямки. Затем круглой дисковой пилой рассекают кость верхней челюсти от нижнего края грушевидного отверстия гори зонтально кзади через скулоальвеолярный гребень под скуловую кость до верхнего края бугра верхней челюсти. Такую же опера цию производят на другой стороне.

Осторожными движениями без большого усилия отламыва ют нижний отдел верхней челюсти от крыловидных отростков основной кости. После этого подвижную часть верхней челюсти легко удается выдвинуть вперед и поставить зубы в правильный прикус. В этом новом положении нижний отдел верхней челю сти надежно закрепляют с помощью внутриротовых шин и меж челюстной резиновой тяги. Слизисто-надкостничные лоскуты укладывают на место. Рану слизистой оболочки ушивают швами из кетгута. Срок фиксации не менее 2 мес. В результате опера ции контуры лица приобретают нормальную форму, устраняет ся западение в среднем отделе лица и верхней губы, восстанав ливается нормальное соотношение зубов верхней и нижней че люстей.

Прогения — чрезмерное увеличение всех отделов нижней че люсти. Характеризуется развертыванием нижнечелюстного угла

ивыступлением подбородка и нижних зубов вперед по отношению

кнормально развитой верхней челюсти. Прикус имеет обратное соотношение фронтальных зубов. При внешнем осмотре обра щает на себя внимание нарушение пропорциональности лица за счет удлинения его нижней трети, которое развивается вследст вие выстояния массивного подбородка и развернутых углов. Нижняя губа выстоит под верхней, создавая ложное представ ление о западении средней трети лица. Вследствие увеличения истинного размера тела челюсти образуется сагиттальная щель— расстояние от центра режущего края верхнего резца до центра режущего края нижнего резца в горизонтальном направлении, которое иногда может достигать 15-^20 мм. Альвеолярная дуга нижней челюсти значительно шире, чем зубная дуга верхней че люсти. Функциональные нарушения выражены довольно значи тельно. Откусывание пищи передними зубами затруднено или

452

невозможно. Эффективность жевания снижается на 25—80%. Речь у больных с прогенией вследствие затрудненного смыкания губ, отсутствия контакта между фронтальными зубами верхней: и нижней челюстей нарушена (невнятна и шепелява).

Хирургическое лечение показано при сформировавшемся при кусе в возрасте старше 15 лет, когда имеются выраженные нару шения акта жевания и обезображивание лица, которые не могут быть исправлены ортодонтическими методами.

Выбор метода оперативного вмешательства определяется сте пенью патологических изменений различных отделов нижней че люсти. Существует большое количество разнообразных методов оперативного лечения прогении, которое проводят на теле челю сти, в области угла, ветви, шейки и на височно-нижнечелюстном суставе.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ТЕЛЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

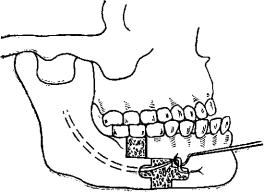

Цель оперативных вмешательств в этой области — устране ние деформации, выражающейся в чрезмерном удлинении тела нижней челюсти, особенно в области горизонтального отдела. А. Э. Рауэр предложил двустороннюю остеотомию горизонталь ной части тела нижней челюсти с резекцией костных сегментов на уровне 6—7-го зуба и сохранением сосудисто-нервного пучка (рис. 97, 98). Под эндотрахеальным наркозом (или проводнико вым и инфильтрационным обезболиванием через разрез в под челюстной области обнажают тело челюсти (справа и слева), удаляют в заранее намеченной области остеотомии 6|6 или 7|7 зубы. Выше нижнего края нижней челюсти на 3—4 мм желобо ватым долотом вскрывают нижнечелюстной канал, выделяют сосудисто-нервный пучок и для предохранения его от травмы приподнимают кверху на крючке. После этого в области удален ных зубов выпиливают куски кости так, чтобы концы костных отломков имели ступенчатую форму. После двусторонней остео томии сближают концы костных отломков, устанавливают их по прикусу и фиксируют швом из проволоки или назубными шина ми с межчелюстным вытяжением. Фиксация фрагментов при этом весьма надежна, так как ступенчатая форма распила по зволяет тесно соединить отломки. К тому же задний отломок не может смещаться кверху вследствие того, что на переднем отломке остается выступ.

А. Я. Катц предложил производить компатостеотомию ниж ней челюсти, которая применяется в тех случаях, когда предше ствующее ортодонтическое лечение не дало желаемого эффек та. В области определенного отдела тела нижней челюсти с обе их сторон удаляют кортикальную пластинку со всех ее сторон, после чего применяют межчелюстное вытяжение (рис. 99).

453

|

|

|

В. |

А. |

|

Богацкий |

|||

|

|

|

(1971) |

|

рекомендует |

||||

|

|

|

производить |

ступенча |

|||||

|

|

|

тую |

остеотомию |

на |

||||

|

|

|

уровне зачатков 8-х зу |

||||||

|

|

|

бов с последующим их |

||||||

|

|

|

удалением |

и резекцией |

|||||

|

|

|

участка |

кости |

в |

этом |

|||

|

|

|

отделе. Отломки |

фик |

|||||

|

|

|

сируют или с помощью |

||||||

|

|

|

шин |

и |

резиновых ко |

||||

|

|

|

лец, |

или |

наложением |

||||

|

|

|

проволочного |

шва, или |

|||||

|

|

|

пластмассой. |

|

|

|

|||

|

|

|

Оперативные |

вме- |

|||||

Рис. 97. Ступенчатая остеотомия |

по |

методу |

шательства |

на |

ветви |

||||

Р а у э р а |

|

нижней челюсти. |

|

Суть |

|||||

|

|

|

всех |

операций |

в |

этой |

|||

области — рассечение ветви |

на |

разных |

уровнях |

и |

сдвиг |

тела |

|||

кзади. Остеотомия ветви производится горизонтальная, косая или ступенчатая.

В 1924 г. Костечко предложил производить горизонтальную остеотомию ветвей нижней челюсти без разреза мягких тка ней — «вслепую». Под местной анестезией, отступя от мочки уха вниз на 0,5—0,6 см, делают вкол иглой Керпера и продвигают ее по внутренней поверхности ветви нижней челюсти, все время ощущая кость, в направлении к нижнему краю скуловой кости. Иглу выкалывают в области щеки под скуловой костью. При таком продвижении игла проходит выше нижнечелюстного от верстия и латеральнее сосудисто-нервного пучка. После обнаже ния из прокола кончика иглы в ее ушке укрепляют один конец пилы Джигли и протягивают иглу с пилой в обратном направле нии. На пилу надевают ручки и перепиливают ветвь челюсти. Направление распила должно соответствовать плоскости прикуса. То же проделывают с другой стороны. Нижнюю челюсть сдви гают кзади, устанавливают в положении правильного прикуса и фиксируют к верхней челюсти с помощью проволочных шин и межчелюстной резиновой тяги на срок до 2 мес.

Операция в техническом отношении легко выполнима, но не всегда успешна, так как в послеоперационном периоде трудно предотвратить смещение малого костного фрагмента с суставным

отростком вверх и внутрь под воздействием височной и лате ральной крыловидной мышц. Вследствие этого костные фраг менты не срастаются, формируется ложный сустав, после опе рации нередко образуется открытый прикус. Иногда наблюдает ся повреждение сосудисто-нервного пучка и лицевого нерва. Ука занные недостатки в последнее время заставили многих хирур гов отказаться от ее применения.

454

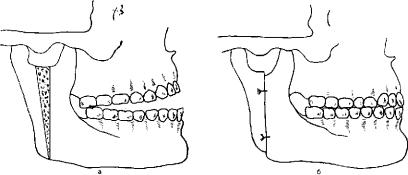

Рис. 98. Клиновидная резекция альвеолярного отростка в сочетании с верти кальной остеотомией тела челюсти по Лимбергу (а, б).

Более благоприятное течение и исход наблюдаются при го ризонтальной остеотомии ветви нижней челюсти по Лимбергу или при косой скользящей остеотомии ветви челюсти.

Горизонтальная остеотомия ветви нижней челюсти. Под эн

дотрахеальным или проводниковым и местным обезболиванием из подчелюстного разреза остепаровывают жевательные мышцы (m. masseter et pterygoideus medialis) и обнажают ветвь ниж ней челюсти с наружной и внутренней стороны. Производят го ризонтальную остеотомию выше нижнечелюстных отверстий. После смещения тела нижней челюсти и установления в поло жение правильного прикуса резецируют избыток заднего края ветви с целью устранения его давления на мягкие ткани и фор мирования угла нижней челюсти. Фиксацию отломков осуществ ляют внутриротовыми шинами с межчелюстной резиновой тягой.

Косая скользящая остеотомия ветви нижней челюсти. Под

эндотрахеальным наркозом или проводниковой и инфильтраци онной анестезией из подчелюстного разреза надкостницу вместе с жевательной мышцей распатором отделяют от кости до ниж нечелюстной вырезки. Жевательную мышцу и околоушную слюн ную железу с окружающими их мягкими тканями максимально приподнимают кверху, чтобы обеспечить хороший обзор и доступ к наружной поверхности ветви. Острым углом долота намечают линию остеотомии ветви, которая должна проходить от середи ны нижнечелюстной вырезки до угла челюсти или несколько кзади и выше его. По намеченной линии фиссурным бором рас секают наружную и внутреннюю компактные пластинки. При этом нижнечелюстное отверстие вместе с входящим в него со судисто-нервным пучком остается впереди линии остеотомии на переднем фрагменте. Задний отломок для лучшей подвижности

455

с внутренней поверхности освобождает от мышц и связок до основания сус тавного отростка, выво дят его кнаружи и поме* щают на наружную по верхность переднего фраг мента. Аналогичную опе рацию производят на дру гой стороне.

После этого передний фрагмент челюсти пере мещают назад до сопо ставления зубов в пра вильном прикусе. В этом новом положении фраг мент фиксируют к верх

ней челюсти с помощью назубных шин и резиновых колец. За тем приступают к фиксации костных фрагментов. Для наложе ния проволочного шва на переднем фрагменте просверливают отверстие, а на заднем крае малого фрагмента делают насечку (вырезку). Нижний конец заднего фрагмента, выступающий кнаружи в виде острого шипа, сглаживают костными кусачка ми, жевательную мышцу сшивают с внутренней крыловидной мышцей у нижнего края нижней челюсти. Рану послойно заши вают. Фиксация челюстей длится 5—6 нед.

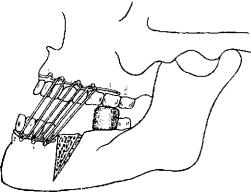

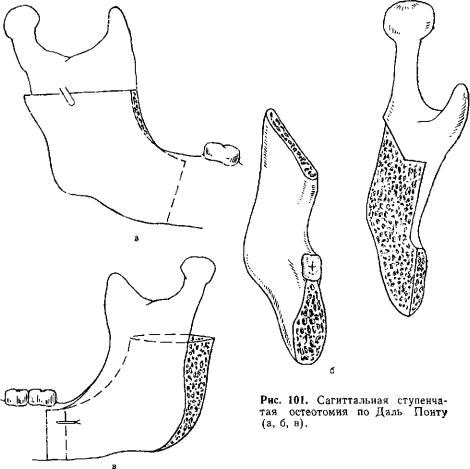

Обвегезер в 1957 г. применил метод ступенчатой продольной остеотомии ветви нижней челюсти из интраорального доступа. Распил внутренней кортикальной пластинки производят на се редине между полулунной вырезкой и нижнечелюстным отвер стием. На наружной кортикальной пластинке линия распила проходит на 1 см выше нижнего края угла нижней челюсти. Кортикальные пластинки разъединяют, затем нижнюю челюсть смещают кзади, зубы сопоставляют в правильном прикусе и фик сируют назубными шинами и резиновой тягой. Отломки фикси руют проволочными швами (рис. 100).

Даль Понт (1961) модифицировал метод Обвегезера (рис. 101). Для увеличения контактной поверхности между от ломками по методу автора нижний распил наружной кортикаль ной пластинки производят не горизонтально над углом челюсти, а вертикально между 7-м и 8-м зубом до основания нижней че люсти. Оперативное вмешательство может быть выполнено как наружным, так и внутриротовым доступом. Метод технически труден, но из-за большой площади соприкосновения консолида ция отломков происходит быстрее. Способ более надежен в пла не предупреждения рецидивов.

Вертикальная клиновидная остеотомия ветви нижней челю сти по Ван-Зилю в модификации Рудько. Операцию начинают

так же, как косую остеотомию. Однако после распила кости ма-

456

Рис. 100. Оперативные вмешательства при прогении на ветви нижней челюсти. Косая скользящая остеотомия (а, б).

лые фрагменты не выводят наружу, а сразу же производят вто рой распил кости и удаляют клиновидный участок ветви ниж ней челюсти. Ширину основания треугольного участка кости, иссекаемого из ветви, рассчитывают заранее на моделях. Фраг менты фиксируют швами кости. Рану мягких тканей ушивают послойно. Фиксацию нижней челюсти осуществляют проволоч ными шинами с межчелюстным эластическим вытяжением (рис. 102).

Открытый прикус — такой вид деформации челюстей, при ко тором во время смыкания зубов окклюзионный контакт отме чается только до первых моляров. Отсутствие смыкания в обла сти передних зубов вызывает косметический и функциональный недостатки: рот открыт, язык виден между зубами, нижний от дел лица чрезмерно велик. Речь у таких больных шепелявая, эффективность жевания резко снижена. Открытый прикус возникает вследствие влияния всех тех причин, которые вызывают де формации челюстей (рахит, неправильно сросшиеся переломы челюстей и т. п.). Открытый прикус составляет 1,3% деформа ций костей лицевого скелета.

Для устранения открытого прикуса в зависимости от харак тера деформации хирургические вмешательства производят ча ще в области различных отделов нижней челюсти. Если необхо дима перестановка всего тела нижней челюсти, наиболее целе сообразным способом является двусторонняя косая остеотомия ветви нижней челюсти по Лимбергу (1923). Под эндотрахеаль ным наркозом или проводниковым и инфильтрационным обез боливанием подчелюстным доступом обнажают ветвь нижней челюсти, отслаивают мышцы и надкостницу, намечают линию остеотомии от середины полулунной вырезки нижней челюсти по направлению к заднему краю ее ветви. Кость распиливают бо-

30—1634 |

457 |

ром или перебивают долотом. После остеотомии челюсть пере мещают в правильное положение и фиксируют в положении нор мальной окклюзии проволочными назубными шинами с межче люстным вытяжением. Отломки челюсти скрепляют проволоч ным швом.

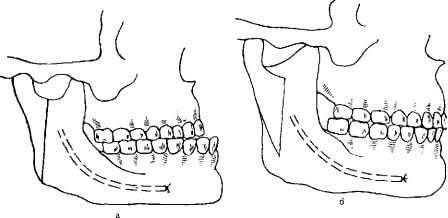

Другая операция, предложенная А. А. Лимбергом при выра женных формах открытого прикуса и слабо выраженной прогении, заключается в двусторонней клиновидной резекции альвео лярного отростка в сочетании с вертикальной остеотомией тела челюсти. Под эндотрахеальным наркозом или проводниковой и инфильтрационной анестезией трапециевидным разрезом рассе кают слизистую оболочку в области 5-го, б-го и 7-го зубов. Уда ляют 6-й зуб и на этом участке из альвеолярного отростка ниж ней челюсти выпиливаютклиновидный, суживающийся книзу

458

Рис. 102. Вертикальная клиновидная остеотомия (а, б).

участок кости. Вершина конуса должна доходить до нижнечелю стного канала. Через наружный разрез производят вертикаль ную остеотомию тела нижней челюсти, сохраняя неповрежден ным сосудисто-нервный пучок. Линия распила должна начинать ся от вершины треугольника и доходить до края тела нижней челюсти. После мобилизации переднего отломка производят его перемещение в правильное положение и закрепляют с помощью предварительно наложенных проволочных шин с межчелюстной резиновой тягой. Рану со стороны полости рта ушивают швами из кетгута. Для профилактики рецидива рекомендуется в обра зующийся после смещения переднего фрагмента клиновидный изъян кости по нижнему краю нижней челюсти ввести в виде распорки аллотрансплантат (кость, хрящ). Рану мягких тканей ушивают послойно. Фиксация нижней челюсти продолжается 2 мес Метод дает хорошие отдаленные результаты.

А. Я. Катц предложил производить компактостеотомию (де кортикацию) нижней челюсти в тех случаях, когда предшествую щее ортодонтическое лечение не дало необходимого эффекта при лечении открытого прикуса. В основу способа положен прин цип ослабления сопротивляемости костной ткани путем удале ния кортикального слоя в тех местах, где предполагается произ вести перегиб, и устранения имеющейся деформации путем пе ремещения переднего отдела с помощью эластической тяги. Опе рацию осуществляют под проводниковым и инфильтрационным обезболиванием.

Со стороны преддверия полости рта и с язычной стороны альвеолярного отростка в области 5-го и 6-го зубов проводят трапециевидные разрезы слизистой оболочки. Отслаивают сли зисто-надкостничный лоскут, удаляют 5-й или 6-й зуб. Затем бором или долотом в этой области удаляют кортикальный слой кости с наружной и внутренней стороны тела нижней челюсти на протяжении не менее 1 см и по всей вертикальной линии тела

30' |

459 |

челюсти. Слизисто-надкостничный лоскут укладывают на место и фиксируют кетгутом или шелком. Такую же операцию произ водят на другой стороне. На заранее надетые проволочные шины с зацепными петлями накладывают эластическую тягу, которую усиливают наложением подбородочной пращи или повязки Ур банской. Эластическое вытяжение продолжается 2—21[2 мес.

М, В, Мухин предложил через небольшой разрез пересекать mm. digastricus, geniohyoideus, genioglossus для предупрежде ния рецидива открытого прикуса. В случаях, когда деформация отмечается в области переднего отдела, скос начинается от пер вого премоляра или клыка и тело нижней челюсти не нуждает ся в исправлении, показаны остеотомия и перемещение альвео лярного отростка без нарушения целостности основания нижней челюсти по Бабицкой.

Под двусторонней проводниковой и инфильтрационной ане стезией производят разрез слизистой оболочки в области от 4| до |4 зуба. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут. Удаля ют один из премоляров с обеих сторон и резецируют наружные и

внутренние стенки лунок, этих зубов. Намечают бором линию остеомии по горизонтальной линии на 10—15 мм ниже верху шек корней зубов и долотом отделяют альвеолярный отросток. При этом должна сохраняться связь с мягкими тканями с внут ренней стороны. Мобилизованный участок альвеолярного отро стка перемещают в правильное положение и закрепляют с по мощью заранее наложенных проволочных шин. Во время опера ции необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить сосудисто-нервные пучки передних зубов. При массивном и вы

тянутом подбородке одномоментно или на следующем этапе производят коррекцию подбородка, удаляя избыток кости.

Макрогения — чрезмерное увеличение нижней челюсти или одной ее половины при нормальной величине другой. В отличие от истинной прогении при односторонней макрогении наблюда ются увеличение размеров ветви нижней челюсти, иногда осо бенно большое разрастание в области суставного отростка. При этом отмечаются выдвижение челюсти вперед и резкое смещение подбородка в противоположную сторону. Контуры лица иска жаются, прикус и функция жевания нарушаются. Этиология заболевания не ясна. Внезапное усиление роста в ряде случаев проявляется в возрасте от 18 до 30 лет. В некоторых случаях наблюдаются явления гигантизма и других частей тела.

При диагностике макрогению, особенно в случаях гипертро фии суставного отростка, следует дифференцировать с деформа цией суставной головки на почве каких-либо патологических процессов (деформирующий артрит и др.).

Л е ч е н и е макрогении только хирургическое. При односто ронней макрогении производят одностороннюю резекцию сустав ной мыщелковой головки с частью мыщелкового отростка с со-

460