- •Исследование теплоотдачи цилиндра

- •Содержание

- •Введение

- •Задачи и цель работы

- •3. Описание экспериментальной установки и методики измерений

- •4. Порядок проведения опытов

- •5. Обработка опытных данных по конвективному теплообмену

- •6. Расчет статистических показателей

- •7. Приложения Определение расхода воздуха через установку

- •Расчет погрешностей измерений

- •Специальность_______________________Курс, группа___________________

- •В о п р о с ы для самоконтроля по курсовой работе "Исследование теплоотдачи цилиндра в закрученном потоке"

- •1. Теоретические основы обоснования метода исследования:

- •2. Экспериментальный стенд по исследованию теплоотдачи цилиндра в закрученном потоке:

- •3. Обработка результатов исследования:

- •Сергей Васильевич карпов

6. Расчет статистических показателей

После определения

величин n,

A

рассчитывают статистические показатели,

характеризующие разброс экспериментальных

точек относительно линии регрессии, а

также тесноту и достоверностьустановленной

связи между

и

и .

Общая дисперсия (рассеивание) точек

относительно среднеарифметического

значения

.

Общая дисперсия (рассеивание) точек

относительно среднеарифметического

значения

для опытов определяется по уравнению

для опытов определяется по уравнению

.

(14)

.

(14)

Дисперсия точек относительно линии регрессии:

(15)

(15)

где

- дисперсия относительно среднего

значения lgNu

- дисперсия относительно среднего

значения lgNu

.

.

Извлекая

квадратный корень из дисперии

получают величину

среднеквадратичного отклонения

экспериментальных точек от прямой линии

регрессии, называемую иначе стандартом

отклонения. Для определения погрешностей

опытов и расчётов по уравнению подобия

(границ доверительной вероятности)

задаются коэффициентом надёжности

(доверительной вероятности) P.

В практике научно-технических расчетов

рекомендуется принимать P

= 0,95. Границы

доверительного интервала по Nu

оцениваются уравнением

получают величину

среднеквадратичного отклонения

экспериментальных точек от прямой линии

регрессии, называемую иначе стандартом

отклонения. Для определения погрешностей

опытов и расчётов по уравнению подобия

(границ доверительной вероятности)

задаются коэффициентом надёжности

(доверительной вероятности) P.

В практике научно-технических расчетов

рекомендуется принимать P

= 0,95. Границы

доверительного интервала по Nu

оцениваются уравнением

,

(16)

,

(16)

где

;tα

- коэффициент Стьюдента, определяемый

по табл. 4 [11] в зависимости от величины

выборки (числа опытов);

;tα

- коэффициент Стьюдента, определяемый

по табл. 4 [11] в зависимости от величины

выборки (числа опытов);

Относительная величина отклонения опытных точек от расчетной зависимости:

(17)

(17)

Характеристикой

тесноты и достоверности связи между

величинами Nu

и Reвх

является коэффициент корреляции

. (18)

. (18)

Значения

могут находиться

в пределах от 0 до ± 1, причём знак

могут находиться

в пределах от 0 до ± 1, причём знак должен соответствовать

знаку углового коэффициента прямой

линии регрессии по уравнению (11). Чем

ближе значение

должен соответствовать

знаку углового коэффициента прямой

линии регрессии по уравнению (11). Чем

ближе значение

к единице, тем

более тесной является прямолинейная

связь между

к единице, тем

более тесной является прямолинейная

связь между

и

и в логарифмической

анаморфозе. Заметим, что в предельном

случае при

в логарифмической

анаморфозе. Заметим, что в предельном

случае при

=

0 такая связь полностью отсутствует.

=

0 такая связь полностью отсутствует.

Оценка достоверности прямолинейной связи производится исходя из необходимости выполнения условия

,

(19)

,

(19)

где

-

среднеквадратичная погрешность

коэффициента корреляции, вычисляемая

по приближенной зависимости

-

среднеквадратичная погрешность

коэффициента корреляции, вычисляемая

по приближенной зависимости

,

(20)

,

(20)

tα - коэффициент Стьюдента, принимаемый по данным табл.1.

Таблица 1

Значения коэффициента Стьюдента tα

при доверительной вероятности P = 0,95

|

z-1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

tα |

12,71 |

4,30 |

3,18 |

2,78 |

2,57 |

2,45 |

2,36 |

2,31 |

2,26 |

|

z-1 |

10 |

15 |

29 |

30 |

50 |

100 |

- |

- |

- |

|

tα |

2,23 |

2,13 |

2,09 |

2,04 |

2,01 |

1,98 |

- |

- |

- |

7. Приложения Определение расхода воздуха через установку

Модуль сужающего отверстия

(21)

(21)

где d – диаметр отверстия нормальной диафрагмы, мм; Dтр – диаметр измерительного трубопровода, мм.

Плотность воздуха перед сужающим устройством

кг/м3,

(22)

кг/м3,

(22)

где В – барометрическое давление, мм.рт.ст; Pс.д, мм.вод.ст; g - ускорение силы тяжести, g = 9,80665 м/с2; t - °C.

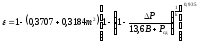

Поправочный множитель на расширение измеряемой среды ε для нормальных диафрагм определяется зависимостью [11]

,

(23)

,

(23)

где P – перепад давления на диафрагме, мм.рт.ст; k - показатель адиабаты измеряемой среды (для воздуха k = 1,4). При измерении P дифференциальными микроманометрами, например типа ММН-240, величину перепада давления определяют по следующей формуле:

мм вод.ст.,

(24)

мм вод.ст.,

(24)

где ρж - плотность рабочей жидкости микроманометра (спирта) при 20°С, г/см3; 0,8095 - плотность эталонного спирта при 20°С, г/см3; 0,0011 - коэффициент объемного расширения спирта, 1/°С; tж - температура рабочей жидкости, принимаемая равной tос; kизм - множитель, равный синусу угла наклона измерительной трубки микроманометра; Нпок - показание прибора, отсчитываемое по измерительной шкале, мм.

Теоретический расход воздуха через экспериментальную установку

м3/с,

(25)

м3/с,

(25)

где αи - исходный коэффициент расхода; k2 - поправочный множитель на шероховатость измерительного трубопровода; k3 - поправочный множитель на неостроту входной кромки диафрагмы; d – в мм.

Значение αи зависит от типа сужающего устройства и модуля m:

при

;

(26)

;

(26)

при

(27)

(27)

при

(28)

(28)

Произведение поправочных множителей k2,3 = k2k3 находят из таблицы 2 [11] по значениям m, Dтр.

Таблица 2

Произведение поправочных множителей k2,3

|

Dтр, мм |

Значение коэффициента k2,3 при m | ||||||

|

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 | |

|

50 100 150 200 250 |

1,023 1,017 1,012 1,008 1,005 |

1,022 1,014 1,010 1,005 1,003 |

1,023 1,013 1,008 1,004 1,002 |

1,024 1,014 1,008 1,004 1,002 |

1,025 1,015 1,008 1,005 1,002 |

1,028 1,017 1,010 1,005 1,003 |

1,031 1,019 1,011 1,007 1,004 |

Коэффициент кинематической вязкости воздуха рассчитывают, используя известную формулу Милликена

м2/с.

(29)

м2/с.

(29)

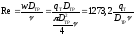

Число Рейнольдса, отнесенное к диаметру измерительного трубопровода

.

(30)

.

(30)

Действительный расход воздуха

м3/с,

(31)

м3/с,

(31)

где k1 - поправочный множитель на число Рейнольдса, определяемый по номограмме, представленной на рис.4 [11].

Рис.4. Поправочный множитель к коэффициенту расхода при Re < Reпред

Предельное число Рейнольдса Reпред, начиная с которого коэффициент расхода α = αиk1k2k3 не зависит от него (k1 = 1), находят в зависимости от m и типа сужающего устройства по табл. 3.

Для основной диафрагмы, используемой на стенде (m= 0,259), k1 можно рассчитать также по приближенному аппроксимационному уравнению

.

(32)

.

(32)

Плотность воздуха во входных каналах циклонной камеры

кг/м3.

(33)

кг/м3.

(33)

Среднерасходная скорость воздуха в шлицах

м/с.

(34)

м/с.

(34)

Коэффициент кинематической вязкости воздуха при входных условиях

м2/c.

(35)

м2/c.

(35)

Входное число Рейнольдса вычисляется по формуле

.

(36)

.

(36)