- •Федеральное агентство по образованию

- •Оглавление

- •1. Введение

- •Солнечная энергетика

- •Недостатки и преимущества различных видов энергии

- •Терминология

- •Сравнительная стоимость электроэнергии

- •2. Сведения из сопутствующих технических дисциплин

- •2.1. Закон сохранения энергии, уравнение Бернулли.

- •2.2. Закон сохранения количества движения

- •2.3. Вязкость

- •2.4. Турбулентность

- •2.5.Трение при течении в трубах

- •3. Теплоперенос

- •3.1. Метод тепловой цепи и терминология

- •3.2. Теплопроводность

- •3.3. Конвективный теплообмен

- •Вынужденная конвекция

- •Cвободная конвекция

- •Расчёт конвективного теплообмена

- •3.4. Радиационный перенос

- •Серые тела имеют диффузно излучающую поверхность, у которой коэффициенты

- •3.5. Свойства прозрачных веществ

- •3.6. Теплоперенос посредством теплоносителя

- •3.7. Смешанный теплоперенос и его тепловая цепь

- •4. Солнечное излучение

- •4.1. Космическое солнечное излучение

- •4.2. Геометрия Земли и Солнца

- •Расположение приёмника относительно Солнца

- •Поглощение в атмосфере

- •Оценки солнечной энергии

- •5. Нагревание воды солнечным излучением

- •5.1. Расчёт теплового баланса

- •5.2. Открытые нагреватели

- •5.3. Закрытые нагреватели

- •Эффективность плоского пластинчатого приёмника.

- •5.4. Системы с изолированным накопителем.

- •5.5.Селективные поверхности.

- •5.6. Вакуумированные приёмники

- •6. Другие применения солнечной энергии

- •6.1. Подогреватели воздуха

- •6.2. Зерносушилки

- •Водяной пар и воздух

- •Влажность сельскохозяйственных продуктов

- •Энергетический баланс и температура просушки

- •Пассивные солнечные системы

- •Активные солнечные системы

- •6.4. Охлаждение воздуха

- •6.5. Опреснение воды

- •6.6. Солнечные пруды

- •6.7. Концентраторы солнечной энергии

- •Обычно выбирают

- •6.8. Солнечные системы для получения электроэнергии.

- •7. Фотоэлектрическая генерация.

- •7.1. Поглощение фотонов.

- •8. Энергия ветра

- •8.1. Ветроэнергетический кадастр

- •8.2. Классификация ветроустановок

- •Технико – экономические характеристики зарубежных вэу

- •8.3. Основы теории ветроэнергетических установок. Преобразование энергии ветра

- •Мощность ветроколеса

- •8.4. Лобовое давление на ветроколесо

- •8.5.Крутящий момент.

- •8.6. Характеристики ветра.

- •8.7. Использование ветроколесом энергии ветра.

- •8.8. Удельные мощность и энергия ветрового потока.

- •8.9. Производство механической работы

- •9.Гидроэнергетика.

- •9.1. Основные принципы использования энергии воды.

- •9.2. Активные гидротурбины.

- •9.3. Размер струи и размер сопла.

- •9.4. Размер колеса турбины и его угловая скорость.

- •9.5. Реактивные гидротурбины.

- •9.6. Гидроэлектростанции.

- •Основные технические характеристики микрогидроэлектростанций

- •Основные технические характеристики гидроагрегатов с пропеллерными

- •10. Геотермальная энергия.

- •11. Энергия Мирового океана.

- •11.1. Энергия приливов и отливов.

- •11.2. Основы теории приливов.

- •11.3. Мощность приливных течений.

- •11.4. Энергия волн.

- •11.5. Энергия и мощность волны.

- •11.6. Отбор мощности от волн.

- •11.7. Утка Солтера. Утка Солтера является устройством, обладающим весьма высокой эффективностью преобразования энергии волн. Форма её обеспечивает максимальное извлечение мощности.

- •11.8. Преобразование тепловой энергии океана.

- •12. Энергия биомассы.

- •12.1. Классификация основных типов процессов, связанных с переработкой биомассы.

- •Биохимические

- •Агрохимические

- •12.2. Производство биомассы для энергетических целей.

- •12.3. Сжигание биотоплива для получения тепла.

- •12.4. Пиролиз (сухая перегонка).

- •Выход этанола из различных культур Бразилии

- •12.5. Получение биогаза путём анаэробного сбраживания.

- •13. Аккумулирование и передача энергии на расстояние.

- •Химическое аккумулирование.

- •Аккумулирование тепла.

- •Свинцово – кислотные батареи.

- •Механическое аккумулирование.

- •Маховики.

- •Сжатый воздух.

- •Транспорт биомассы.

- •Транспорт тепла.

- •14. Заключение

- •Динамика прироста мощностей ветроустановок в мире

- •Стоимость угля, нефти и газа растёт, а их природные ресурсы сокращаются.

- •Литература

Основные технические характеристики гидроагрегатов с пропеллерными

турбинами для малых ГЭС

|

Параметры |

Тип пропеллерного агрегата | |

|

ГА - 1 |

ГА - 8 | |

|

Мощность, кВт |

100 - 500 |

150 - 1500 |

|

Напор, м |

3,5 - 9 |

10 - 25 |

|

Расход, м3/с |

2 - 8 |

2,5 – 7,0 |

|

Частота вращения ротора турбины, мин-1 |

200 - 500 |

500 |

|

Номинальное напряжение, В |

400; 6000 |

400; 6000;10000 |

|

Номинальная частота тока, Гц |

50 |

50 |

|

Частота вращения ротора генератора, мин-1 |

500 |

500 |

10. Геотермальная энергия.

Энергетика Земли (геотермальная энергетика) базируется на использовании природной теплоты Земли. Недра Земли таят в себе колоссальный, практически неисчерпаемый источник энергии. Ежегодное излучение внутреннего тепла на нашей планете составляет 2,8*1014 млрд. кВт-ч. Оно постоянно компенсируется радиоактивным распадом изотопов в земной коре. Источники геотермальной энергии могут быть двух типов. Первый тип – это подземные бассейны горячей воды (гидротермальные источники), или пара (паротермальные источники), или пароводяной смеси. Это готовые к использованию «подземные котлы», откуда воду или пар можно добыть с помощью обычных буровых скважин. Второй тип – это тепло горячих горных пород. Закачивая в такие горизонты воду, можно получить пар или перегретую воду для дальнейшего использования в энергетических целях.

Геотермальная энергия имеет четыре выгодных отличительных черты:

1 – её запасы практически неисчерпаемы;

2 – она широко распространена;

3 – использование геотермальной энергии не требует больших издержек;

4 – она совершенно безвредна и не загрязняет окружающую среду.

Геотермальную энергию используют для выработки электроэнергии, обогрева жилья, теплиц и т.д.

Рис. 10.1. Внутреннее строение Земли. Кора имеет существенные вариации по составу и толщине.

Теплопередача от мантии поддерживает температурную разность между внешней и внутренней поверхностями сравнительно тонкой коры около 10000С при среднем градиенте температур 300С/км. Твёрдые породы, слагающие кору, имеют среднюю плотность 2700кг/м3, теплоёмкость 1000 Дж/(кг*К) и теплопроводность 2 Вт/(м*К). Поэтому средний геотермальный поток и составляет примерно 0,06 Вт/м2 или1020 Дж/км2 в виде тепла, аккумулированного в коре.

Выделяют три класса геотермальных районов.

Гипертермальный. Температурный градиент – более 800С/км. Почти все из существующих ГеоТЭС размещены в таких районах.

Полутермальный. Температурный градиент – примерно от 40 до 800 С/км.

Извлечение тепла производится из естественных водоносных пластов или раздробленных сухих пород.

Нормальный. Температурный градиент – менее 400С/км. Маловероятно, чтобы в таких районах даже в будущем стало экономически выгодно извлекать тепло из недр.

Сухие скальные породы.

Рис. 10.2. Структура системы из сухих горных пород. Плотность ρ, удельная теплоёмкость с, температурный градиент dT/dz = Ж; А – площадь; То – поверхностная температура; Т1 – минимальная полезная температура;

Т2 – температура на максимальной глубине.

Полное полезное теплосодержание скального грунта до глубины равно:

Ео = ρг*A*cг*Ж*(z2 – z1)2/2 (10.1.)

Пусть средняя температура горячих скальных пород равна θ,тогда,

Θ = (Т2 – Т1)/2 = Ж*(z2 – z1)/2 (10.2.)

В этом случае Ео = Сг*θ, где Сг – теплоёмкость горных пород, залегающих в слое между z1 и z2:

Сг = ρг*A*cг*(z2 – z1). (10.3.)

Допустим, что тепло извлекается из пород равномерно, пропорционально температуре, с помощью потока воды, имеющего объёмный расход Q. плотность ρв, удельную теплоёмкость св. В этом процессе вода нагревается до температуры θ.

Θ = θо*е-t/τ. (10.4.)

Е = Ео*е-t/τ. (10.5.)

Постоянная времени τ определяется следующим образом:

τ = ρв*А*сг*(z2 – z1)/(Q*ρв*св). (10.6.)

Естественные водоносные пласты.

Рис. 10.3. Профиль горячего водоносного слоя.

В случае естественных водоносных пластов, залегающих на значительной глубине, источник тепла лежит внутри слоя воды. Часть пласта занята порами (рٰ), остальное пространство занято скальной породой с плотностью ρr.

Предположим, что толщина водоносного слоя (h) много меньше глубины его залегания (z2) и что соответственно температура всей массы жидкости равна Т2. Минимальная полезная температура равна Т1. Характеристики источника тепла определяются так, как это делалось для сухих скальных пород.

Т2 = То+ (dT/dz)*z = To +Ж*z, (10.7.) Eo/A = Cг*(T2 – T1), (10.8..)

где Сг = [рٰ *ρв*св + (1 – рٰ)*ρг*cг]*h. (10.9.)

Определим отбор тепла при объёмной скорости Qи величине θ, превышающей Т1 :

Q*ρв*св*θ = - Сг*dθ/dt. (10.10.)

Е = Еоехр(-t/τа), (10.11.)

τа = Сг/(Q*ρв*св) = [рٰ*ρв*св+ (1 – рٰ)*ρгcг]h/(Q*ρв*св). (10.12.)

Потребность в тепле при температуре до 1000С обычно даже выше, чем в электроэнергии. Выработка электроэнергии будет представлять интерес, если теплоноситель имеет температуру более 3000С, и не будет, если последняя ниже 1500С.

В США разработан метод дробления скал гидроразрывом с помощью холодной воды, нагнетаемой под давлением в скважину. После предварительного дробления пород вода нагнетается через питающую скважину, фильтруется через скальные породы на глубине около 5км при температуре 2500С, тёплая вода возвращается на поверхность через приёмную скважину. Две такие скважины могут обеспечить энергией установку мощностью 1 ГВт.

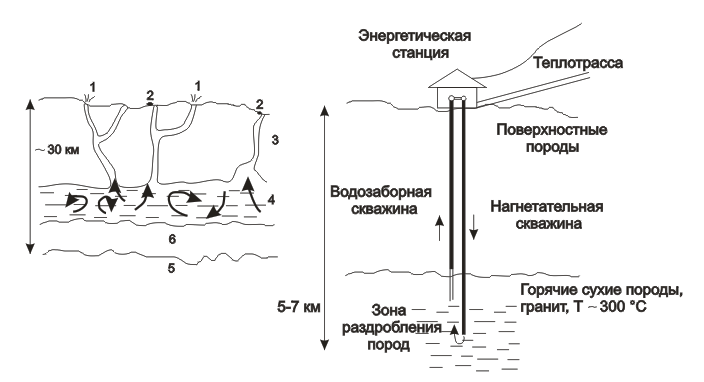

Рис. 10.4. Схема размещения гидротермальных станций в гипертермальном районе (США, Калифорния): 1 – естественный гейзер; 2 - энергетическая станция; 3 – глубокая скважина (5 км); 4 – пароводяной источник

(2500С); 5 – мантия; 6 – горячие скальные породы.

Рис. 10.5. Схема извлечения тепла из сухих горных пород.

Капитальные затраты на строительство ГеоТЭС варьируется от 1500 до 2000 долл./кВт установленной мощности, что сравнимо с АЭС и ТЭС.