- •Вопросы к экзамену по курсу «Экологическое право»

- •8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. В системе источников экологического права. См зкон

- •9. Экологизированные нормативные правовые акты в системе источников экологического права.

- •12. Система экологических прав и обязанностей граждан.

- •13. Экологические права общественных объединений.

- •14. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (понятие и способы защиты).

- •15. Право граждан на принятие экологически значимых решений.

- •16. Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью неблагоприятным воздействием окружающей среды.

- •17. Административный и судебный способы защиты экологических прав граждан.

- •18. Экологическое управление – понятие, виды, функции.

- •19. Экологическое планирование.

- •20. Экологическое лицензирование. О лицензировании см.

- •24. Экологический мониторинг

- •25. Экологический аудит.

- •26. Оценка воздействия на окружающую среду. Ее роль, содержание и соотношение с государственной экологической экспертизой.

- •27. Экологическая экспертиза – понятие и виды. Место экологической экспертизы в правовом механизме охраны окружающей среды.

- •Виды экологической экспертизы

- •28. Принципы экологической экспертизы

- •Принципы экологической экспертизы

- •29. Порядок назначения и проведения государственной экологической экспертизы.

- •30. Объекты экологической экспертизы.- Закон

- •31. Общественная экологическая экспертиза.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 2.1.

- •Вопрос 2.2.

- •Вопрос 2.3.

- •Вопрос 2.4

- •Вопрос 2.5.

- •Вопрос 2.6.

- •2. Порядок объявления территории зоной чрезвычайной

- •3. Порядок снятия статуса зоны чрезвычайной

- •2. Источники международного экологического права

- •Статья 21. Нормативы качества окружающей среды

- •Статья 22. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду

24. Экологический мониторинг

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это комплексная система наблюдений за состояниемокружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.[1]

Обычно на территории уже имеется ряд сетей наблюдений, принадлежащих различным службам, и которые ведомственно разобщены, не скоординированы в хорологическом, хронологическом, параметрическом и других аспектах. Поэтому задача подготовки оценок, прогнозов, критериев альтернатив выбора управленческих решений на базе имеющихся в регионе ведомственных данных становится, в общем случае, неопределенной. В связи с этим, центральными проблемами организации экологического мониторинга являются эколого-хозяйственное районирование и выбор «информативных показателей» экологического состояния территорий с проверкой их системной достаточности

В системе охраны окружающей среды и экологического управления важная роль отводится формированию подсистемы экологического мониторинга.

Мониторинг - система наблюдений за состоянием объекта изучения, отражения динамики происходящих в нем изменений и прогноза развития ситуации.

Экологический мониторинг - в научном плане - это система регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды (ОС) с целью оценки прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров ОС, имеющих значение для человека и сохранения самой среды.

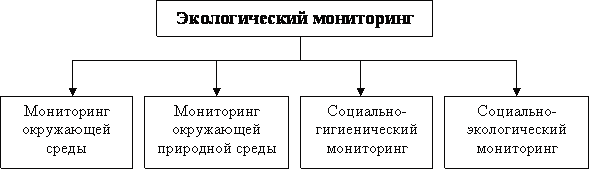

Рис.1 Составляющие экомониторинга

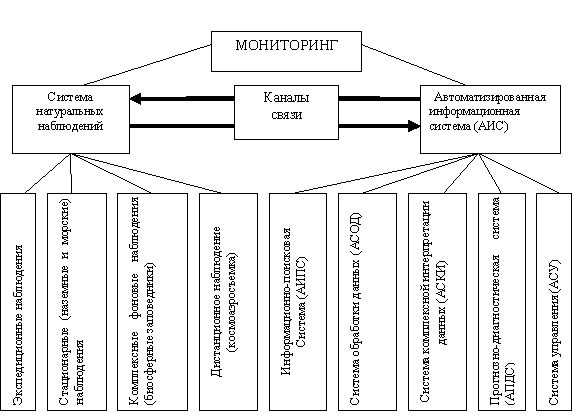

Мониторинг

Мониторинг окружающей среды (МОС) - комплекс мероприятий по определению состояния биосферы и слежению за нарушениями экологического равновесия.

Рис. 2. Схема мониторинга

Мониторинг окружающей природной среды (МОПС) - долгосрочные наблюдения за состоянием ОПС, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния ОПС, ее загрязнения. Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) - система организационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических, научно-технических, методологических и иных мероприятий, направленных на организацию наблюдения за состоянием санитарно-эпидемиологического благополучия населения, его оценку и прогнозирование изменений, установление, предупреждение, устранение или уменьшение факторов вредного влияния среды обитания на здоровье человека. Социально-экологический мониторинг» (СЭМ) - система повторяющихся наблюдений за отношением населения (общественного мнения) к экологическим проблемам.

Основные цели экологического мониторинга состоят в обеспечении системы управления природоохранной деятельности и экологической безопасности своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

оценить показатели состояния и функциональной целостности экосистем и среды обитания человека;

выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются;

создать предпосылки для определения мер по исправлению возникающих негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб.

Основные задачи экологического мониторинга:

наблюдение за источниками антропогенного воздействия;

наблюдение за факторами антропогенного воздействия;

наблюдение за состоянием природной среды и происходящими в ней процессами под влиянием факторов антропогенного воздействия;

оценка фактического состояния природной среды;

прогноз изменения состояния природной среды под влиянием факторов антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды.

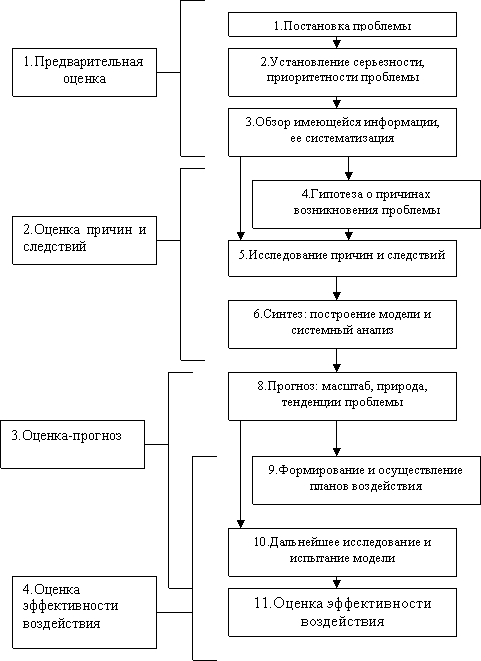

Основным источником информации при проведении оценки служат данные, полученные в процессе наблюдений за окружающей средой. Потребность в наблюдениях (новой, дополнительной или контрольной информации) возникает на всех этапах оценки (рис. 3).

Рис. 3. Роль наблюдений в системе оценки окружающей среды

Мониторинг подразделяют:

По методам ведения: Биологический; химический; геофизический; автоматический (чаще говорят «автоматический контроль»); дистанционный (космический, авиационный и др.).

По объектам наблюдения экологический мониторинг подразделяется на: биосферный; климатический; мониторинг океана; генетический; источников загрязнения и др.

По масштабам обобщения информации различают: глобальный (биосферный) мониторинг осуществляется на основе международного сотрудничества, позволяет оценить современное состояние всей природной системы Земли; национальный мониторинг осуществляется в пределах государства специально созданными органами; региональный мониторинг осуществляется за счет станций системы, куда поступает информация в пределах крупных районов, интенсивно осваиваемых народным хозяйством, а следовательно подверженных антропогенному воздействию; локальный мониторинг, к нему относятся наблюдения за воздушной средой различных зон города, промышленных и сельскохозяйственных районов и отдельных предприятий; импактный - «точечный» мониторинг источников загрязнения (МИЗ).