kholopov-harm-pract2

.pdf

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

61 |

КПримеру 33 А: вся вторая пьеса цикла представляет собой 12 исполнений в разном порядке заданных 12-ти аккордов преимущественно смешанной структуры, с призвуками разных звуковых красок треугольников и тарелок; каждый аккорд – с различным числом звуков от 1 до 12 (приведены № 1–3 и 10–12) и с различной интерваликой.

КПримеру 33 Б: равнодольный канон постепенно вертикализует интервалы мелодии, превращающиеся в аккорды (или «конкорды»), объединяемые жестко-резким звучанием начальных трех-четырех-пяти тонов линии.

КПримеру 33 В: «тема аккордов» включает четыре комплекса с постепенно убывающей интервальной однородностью – (1) чистый квартаккорд,

(2) тоже квартаккорд, но средний интервал не чистая кварта, а тритон,

(3) аккорд с побочным тоном, вносящий инородный интервал 11, (4) аккорд смешанной структуры; составляя некое целое, четыре аккорда играют переходами от моно-интервальности к интервальной разнородности.

Как созвучия разноинтервальные в гармонии ХХ века функционируют такие, которые прежде могли считаться «неполными» терцовыми аккордами. В мажорно-минорной тональности XVIII – XIX веков такая трактовка вполне правомерна ввиду терцовости единственно действующего ЦЭ – консонирующего аккорда. Для композитора ХХ века оперирование одними терцаккордами, явными или подразумеваемыми, может быть неприемлемым методом гармонизации. Специальным приемом может становиться избегание простых терцаккордов (как прежде избегали «пустых» квинт без терции). Одним из средств избежания их на определенных участках является использование сходных с неполными терцаккордами разноинтервальных гармоний. В отличие от гармонии XVIII – XIX веков широко практикуется начало с прибавления числа звуков: 1 – 2 – 3 – , либо начало с двузвучия, и не предполагающего «своего» трезвучия, даже если оно естественно для данного лада. Применение «неполных» аккордов разнообразно.

62 |

Раздел IV |

• Пример 34 |

|

А. Д. Д. Шостакович. Седьмая симфония, III часть |

|

Б. П. Хиндемит. Соната для четырех валторн, III часть

КПримеру 34 А: в тонике локрийского лада естественно именно двузву-

чие, ибо трехзвучие нарушает устойчивость (!), см. тт. 1 и 12; в «сухощавой» медианте (т. 4) вместо терции – секунда; при разрешении в тонику cis·e·cis1 (т. 6), задержание fis не разрешается и превращается в предъем (т. 7); «неаполитанская секста» (т. 8) дана как двузвучие секстооктавы, с очень выразительным «неполным» септаккордом в т. 9 вследствие проходящего в басу.

КПримеру 34 Б: перекличка современной аккордики, уже отошедшей от сплошной терцовости, и созвучий старинной народной песни, еще не опирающейся на нее; ни квинты, ни кварты, ни комбинации «терция плюс квинта» не ассоциируются с полными терцовыми аккордами. Прибавление не одного побочного тона, а целой группы – три-четыре звука – может образовывать в проступающей разноинтервальности две однородных группы и тем самым открывать путь к полиаккордам (см. Пример 23 А № 9, 14).

3.8. Аккордика Веберна. Характерные аккорды

Практически безграничное разнообразие созвучий и индивидуализация аккордики создают предпосылки для культивирования «специализированных», «фирменных» средств гармонической экспрессии. С одной стороны, образу-

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

63 |

ются индивидуально-стилевые системы аккордики. Например, для Прокофьева типична аккордика с терцовой основой, ориентированная на двуладовую тоникальность; для Хиндемита – многообразная аккордика по принципу подчиняющего интервала, которым часто выступает квинта или кварта. Сюда же относится индивидуальная система аккордики определенных творческих периодов одного композитора, например, позднего Скрябина (ЦЭ с основой 6.4.6 или подобной, при довольно точной репликации ЦЭ), позднего Шостаковича (бóльшая роль трезвучия как основы).

Сдругой стороны, получил распространение еще один принцип индивидуализации, заходящий далее в этом направлении. Интонационный материал,

вчастности, аккордика, избирается индивидуально для данного сочинения или его крупной части. К этому склоняется и поздний Скрябин, Рославец, в некоторых сочинениях Дебюсси (прелюдия «Паруса»), Барток (некоторые пьесы из «Микрокосмоса»), Стравинский (в гармонии отдельных тем, мелких пьес, например, в первой из трех пьес для квартета) и другие. Сюда же относится построение целого произведения либо его части из материала одной серии.

Сточки зрения охвата всего объема понятия аккордики важно крайнее явление, стоящее на последней границе этой категории. Речь идет об аккордике Веберна, максимально последовательно использовавшего ресурсы хроматической системы. Выше говорилось о значении полутона и принципа эндекады («11») для гармонии ХХ века. Аккордика Веберна обнаруживает еще одно проявление закона полутоновости-хроматики в самой крайней стадии его развития на основе европейской традиции.

Общие принципы аккордики Веберна: 1. Интонационный исходный пункт – полутон (= 11, 13).

2. Ядро аккордики – пять созвучий по принципу «полутон плюс интервал», то есть:

1 + 1, |

1 + 2 |

1 + 3 |

1 + 4 |

1 + 5 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

3. Прибавление интервала свыше «5» дает повторение той же группы созвучий, но только в инверсии, вследствие интервального тождества унисона и октавы.

4. Расположение аккорда регулируется рамкой «11» и «13», причем полутон (1) не исключается, но применяется редко.

5. Четырехзвучия образуются прибавлением тона к трехзвучию-ядру; пятизвучия – таким же прибавлением звука к четырехзвучию, и т. д.

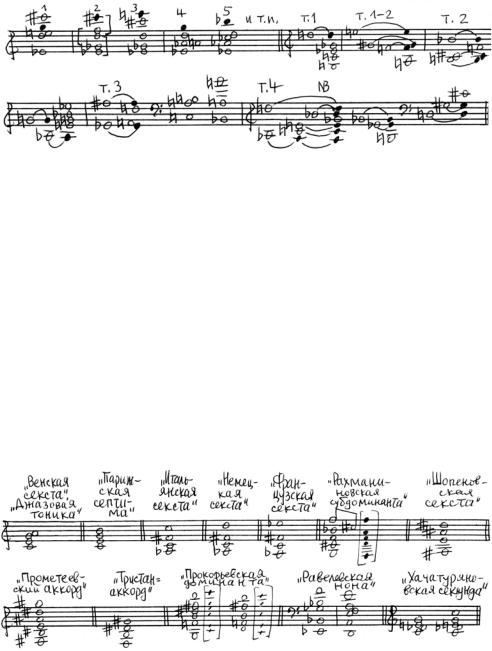

• Пример 35 А – З. Аккордика Веберна

64 |

Раздел IV |

А. Основная интонация: |

Б. Основные трехзвучия: |

В. Инверсии основных трехзвучий:

Г. Основная фактурная форма:

Д. То же в инверсиях:

Е. Некоторые четырехзвучия:

Ж. Некоторые пятизвучия: |

З. Основные гармонии из Примера 4: |

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

65 |

К Примеру 35 З (ср. с Примером 4): почти все созвучия и группы Примера 4 представляют собой вертикальные и диагональные (смешанные горизон- тально-вертикальные) гармонии, обусловленные принципом интонационной системы; двузвучия и даже отдельные тоны также интонационно наполнены; например, если появляется отдельный тон, то рядом возникает 11 либо 13, например, в т. 1: d2 → es1, e2 → f2, в т. 2: g2 → as → g2, в т. 3 c ← Cis; аккорд т. 1 ср. с 35 Д № 8, Е № 10, Ж № 5, тт. 1–2 ср. с Д № 8, т. 2 ср. с Г № 2 и т. д.;

естественно, «Веберн-аккорды» 3 + 8 играют интонационно заметную роль, хотя встречаются и все другие в прямом виде либо в инверсии 1 + 1, 1 + 2 (как 4 + 1 = b-a-f в конце т. 3), 1 +5; исключение составляет упомянутая целотоника в т. 4, имеющая значение намеренно применяемой контрастной краски; последование всех этих однородных и разнородных созвучий составляет внутреннюю жизнь гармонии такого стиля. Возникает «Веберн-лад».

Помимо стилевой и индивидуализированной аккордики в музыкальном обиходе стихийно закрепились некоторые наименования, хотя и не имеющие какого-то «ключевого» значения, но всё же небезынтересные как показатели слушательского восприятия.

• Пример 36. Характерные аккорды:

66 |

Раздел IV |

К характерным аккордам здесь прибавлены для полноты картины некоторые образцы из музыки XIX века.

3.9. Полиаккорды. Субаккорды. Полиостинато

Как видно из обзора моноаккордов, сама многозвучность комплексов предрасполагает их к распадению на части-слои и образованию одного из видов полиаккордов. Тенденция к расслоению свойственна даже самым компактным терцовым многозвучиям. Так, в балете Прокофьева «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившем» терцаккорд d1 · f1 · a1 · cis2 · e2 · gis2, выражающий трагикомическую ситуацию «Козлуха подохла», прослушивается как противоречие двух миноров d-moll + cis-moll в остром соотношении 11.

Но подлинным обоснованием поликкордики являются более глубокие художественные причины, чем та или иная ее конкретная мотивировка в данном контексте. Прежде всего источник полиаккордики – в художественных возможностях, открывающихся при свободе диссонанса, во взаимодействии одновременно звучащих гармонических слоев, которые, если взять их самих по себе, не совпадают друг с другом, как в старой гармонии идущие один после другого аккорды.

Два основных пути образования полиаккордов – расслоение многозвучного и наложение простых аккордов – ведут к их объединению примерно в одном и том же конечном результате. С технической стороны полиаккордика представляет собой сочетание в одновременности чаще всего двух, изредка трех или более простых (моно)аккордов. Простые аккорды как составные части полиаккордов называются субаккордами, то есть «под’аккордами», своего рода субсистемами в составе макросистемы – полиаккорда.

Терминологически возможна иная, более дифференцированная система понятий:

1. (моно)аккорды аккорды 2. биаккорды (из двух субаккордов)

полиаккорды: 3. полиаккорды (более чем из двух) Однако практически в этих тонкостях нет необходимости, и предлагается

система более простая:

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

67 |

1. (моно)аккорды

аккорды –

2.полиаккорды (из двух субаккордов или более)

Вкачестве субаккордов могут быть и двузвучия. Как части полиаккорда они также могут называться субаккордами.

Сочетания субаккордов могут быть самыми разнообразными, не регулируемыми общей закономерностью, но определяемыми различными частными причинами, «изобретением» композитора. В принципе каждый из простых аккордов (см. выше) может сочетаться с каждым.

К явлению полигармонии мы еще возвратимся в дальнейшем. Здесь же мы ограничимся данным общим понятием. Примеры полиаккордов:

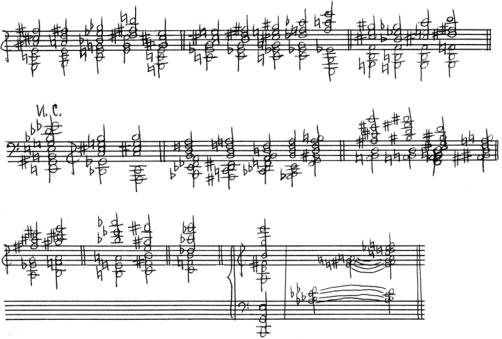

•Пример 37 А – К

А. Б. В.

Г. Д. Е.

Ж. З. И. К.

Как повторение фигурированного аккорда дает остинато, повторение фигурированного полиаккорда дает полиостинато. Как правило, полиостинато гармонически обеспечивается подразумеваемым полигармоническим комплексом со свойственными ему противоречиями не совпадающих друг с другом звукосоставов, организованным «гармоническим разнобоем» как целевым

68 |

Раздел IV |

звучанием. Полиостинато может создавать «мост» перехода от полиаккордов к «разноголосым» линейным комплексам полифонического характера.

3.10. Линейные комплексы. Гармония пластов

Третий из типов гармонической вертикали обычен для полифонического склада. Полифония есть комплекс линий, а не последование аккордов. Поэтому гармоническая связь мелодий, других линейных единиц (пластов) регулируется не категорией аккорда, а закономерностями полифонической гармонии согласно принципу punctus contra punctum. В полифонии XVII – XIX веков, включая, конечно, и Баха, принцип «контрапункта» предполагающий гармоническое соединение линейных пар (если линии – мелодии, то согласуются нота с нотой, отсюда punctus contra punctum), подчинен тональной функциональности сильных консонансов. С точки зрения гармонического объединения нет аккорда, но есть функция – T, D, отклонение. Концепция Э. Курта относительно «линеаризма» полифонической ткани Баха ошибочна.

В полифонии ХХ века положение отчасти изменяется. Одна часть полифонической гармонии следует традиции XVIII – XIX веков с той разницей, что объединяющая линии тональная функциональность базируется на описанной выше хроматической ладовой системе при свободе диссонанса. Другая часть полифонической гармонии доводит до предела использование противопоставления контрастирующих друг другу элементов и создание особого рода звучности из соединения практически не сливающихся в одновременности друг с другом звуковых элементов; при этом смысловое и ладогармоническое содержание самих элементов (линий, пластов, точек) решительно перевешивает сводимую на нет гармонию их вертикальной связи. Такая полифоническая гармония смыкается с сонорной линией.

Высвобождение от строгости классического функционального распорядка гармоний ведет в полифонии к росту значимости тематических связей. Свобода выбора в организации вертикали приводит к стремлению поддержать высокий уровень логической мотивированности гармонии средствами, заимствуемыми от самой избранной мелодии, вообще от избираемого горизонтального материала: «оправдание через мелодическое» (Шёнберг).

Таким образом, полифоническая гармония выдвигает на первое место интонационное содержание линий, отодвигая на второй план вертикальные созвучия. Кроме того, сами эти вертикальные созвучия – не аккорды, а линейные комплексы или конкорды (полифонические созвучия). Однако их гармонические нормы – те же, что и вообще в музыке ХХ века (см. выше). Примеры линейных комплексов (конкордов):

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

69 |

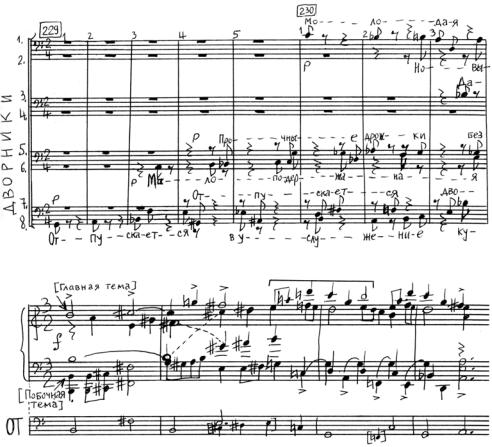

• Пример 38

А. Д. Д. Шостакович. «Нос», II акт, 5 картина, Октет дворников

Б. П. Хиндемит. Третья фортепианная соната, IV часть

К Примеру 38 А (партии дублирующего октета контрабасов и виолончелей, также и большого барабана, опущены): комический «пуантилизм» поющих тексты объявлений дворников в целом умышленно выполнен в «кляксах» сталкивающихся между собой партий 8-голосного канона на диатоническую мелодию с «русско-народной» «воздушной септимой» (т. 3). Но даже в задуманной «музыкальной галиматье» (см. тексты: «молодая горячая лошадь семнадцати лет от роду» и др.) устанавливается порядок, вначале достаточно строгий, затем «запутывающийся» в изобилии голосов. Первые созвучия консонантны (тт. 5–6) и еще вписываются в подразумеваемый хроматический g-moll; далее (ц. 230, т. 2) – резкий диссонанс с переходом в менее резкий:

70 |

Раздел IV |

b ––– h |

–––– a |

as ––– g |

и после –––– e |

A–H–– c |

–––– d |

Созвучия, как в последних двух тактах, имеют уже чисто координирующее значение и не влияют на общий звуковой процесс, управляемый далее только логикой восьми канонических линий; функция конкордов чисто фоническая – мелькающие как в калейдоскопе, колкие разнохарактерные «шлепки», причудливо то сливающиеся в черные комья кластеров, то расходящиеся

встройные терцовые созвучия.

КПримеру 38 Б (запись чуть изменена ради ясности голосоведения): это другой полюс полифонической гармонии, когда точно выявлен каждый основной тон, как в гомофонии; несмотря на это, ощущается доминирование тематического содержания линий (в крайних голосах – обе темы двойной фуги); например, в тт. 2–3 мотив верхнего голоса обрисовывает отчетливо слышимую субдоминанту тоники H, что отвлекает наше внимание от вертикальных комплексов и их смен; благодаря монолитности ладового комплекса те- мы-мелодии, прочность чего не зависит от данного варианта ее гармонизации, последний звук сопрано сохраняет свою принадлежность тональности H, а не является просто секстой в гармонии А.

Широкое распространение получила в ХХ веке и полифоническая ткань иного типа, когда одна или несколько линий представлены не мелодиями, а утолщенными мелодиями, дублировками, пластами. Полифония пластов есть развитие классической техники контрапункта удвоений. Полифоническая гармония при линиях-пластах есть соответственно гармония пластов. С точки зрения гармонии это вид полиструктуры.

Полифонический остов структуры в Примере 39 (Стравинский) – простой контрапункт верхних голосов на средней и верхних строчках; к ним прибавлено остинато в басу. Двухголосие путем дублировок превращено в полифонию пластов, лишь в начале (тт. 1–2) сводимую к вспомогательному обороту (элементарный вид линеарной гармонии). Логичность гармонии обеспечивается развитием частей созвучия-репликата (первый аккорд), тщательно прослушанным эффектом звучных, жгуче-экспрессивных аккордов, функциональной обоснованностью последнего аккорда в линии проходящих в т. 3 (как тоника Es + es). Остинато гармонически базируется на плагальности: T – пр. – S – T, где субдоминанта всякий раз подается так, как если бы она была камбиатой при фигурации тонической гармонии с Es внизу и es вверху (а звук As – проходящий от Ges к B).

•Пример 39. И. Ф. Стравинский. «Весна священная»