kholopov-harm-pract2

.pdfГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

341 |

Смысл темы – «отдых» от напряженного развития главной и связующей, передышка перед возобновлением вариаций в третьей части пассакалии.

Гармония – пребывание на основном устое, с небольшими отходами от него и возвращениями. Лад – Es доминантовый или просто модус с ЦЭ – трезвучием Es-dur.

Форма – свободный канон сопрано и баса, без соблюдения метра 4/4, который лишь формально объединяет голоса, вовсе не выражающие этого тактового деления.

Написать ≈ 4 такта, в расчете на продолжение побочной темы и перевод ее в русло дальнейшего развития.

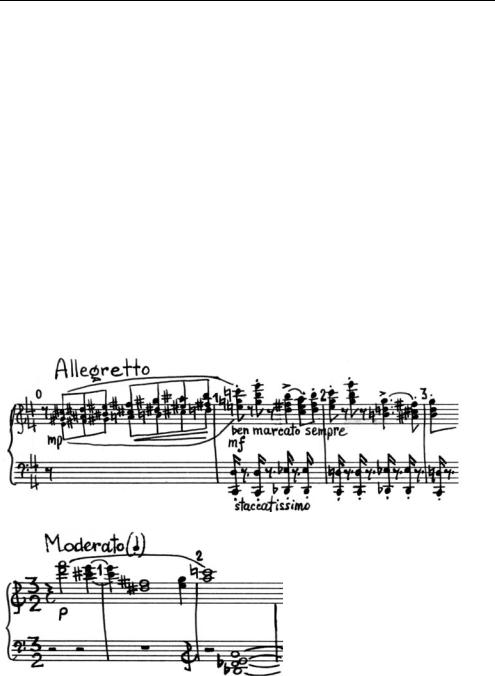

ï 1. К Примеру 247:

Исполнение staccato (медленные четверти). Обязательное требование – сохранение стиля, заданного материалом, и осуществление всех функций частей формы (подъем к кульминации, кадансы и т. д.) только средствами, вытекающими из данного гармонического комплекса.

Рекомендуемые способы построения:

–некоторое сгущение полиладовости,

–противосложение: верхние голоса вверх, нижние вниз (например, ступенчатыми фигурами, а далее просто по гамме),

–на кульминации – плотные аккорды во всех голосах, число которых при начале кульминации можно увеличить до 6-7 ради плотности звучания,

–после кульминации quasi pizzicato можно передать в верхний голос, а тянущиеся голоса – в два нижних,

–каданс в локрийском ладу (или полиладовый с участием локрийского лада).

2.К Примеру 248:

Соблюдение стиля – также обязательное требование. Возможные способы построения:

–заданную фразу можно повторить (лучше на полутон выше, чтобы придти на доминанту), может быть, несколько удлинив первый мотив (длина такта также может меняться),

–в качестве кульминации целесообразно дробление, например, вычлене-

ние начального субмотива w\ и вытягивание его повторений в линию при противодвижении нижнего пласта,

– для заключительного каданса можно использовать второй мотив (октавированное одноголосие) с окончанием сложной тоникой.

342 Раздел IV

î |

ЗАДАНИЕ 13 |

Два варианта: |

1.Н. Я. Мясковский. Шестая симфония, III часть, Andante appassionato;

для подробного разбора – начальный период главной темы (ц. 6–7)

и эпизод (ц. 11–19),

или

2. Н. Я. Мясковский. Шестая симфония, I часть, экспозиция;

для подробного разбора – первое предложение главной партии (до ц. 4) и связующая партия (ц. 7–13).

ð Начатую в Задании 12 пассакалию довести до конца, то есть дописать вторую тему, сочинить репризу главной и коду.

ï По заданной фразе (Примеры 249–250) подготовить и сыграть тему в ука-

занных формах:

• Пример 249 (период из двух предложений)

• Пример 250 (предложение – середина – реприза)

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

343 |

Пояснения к Заданию 13

î Гармонический стиль такого типа обладает специфическими трудностя-

ми: включая множество особенностей и элементов новой гармонии, он в то же время не порывает и со строгостью законов классико-романтической гармонии. В результате при анализе необходимо строго и точно определять все ступени (основные тоны), тональные функции, выверять орфографию аккордов и мелодических последований, следить за разрешением неаккордовых звуков, отношениями родства между тональностями. Однако нельзя не констатировать и новых явлений.

Следует обратить внимание на выбор аккордовых структур. Он очевидным образом не вытекает прямо из тонально-функциональных связей между аккордами. Надо выяснить, какие именно аккордовые структуры избраны композитором, в каком соотношении друг с другом находятся однотипные аккордовые структуры (то есть, приходятся ли они на один и тот же основной тон, какова связь между ними). Повторяемость однотипных структур поддерживает логичность и связность целого в отношении как аккордообразования (единый принцип избирания структуры созвучий), так и тональной связи (она легче устанавливается при повторяемости и единообразности аккордовых структур, чем при их разнородности).

Принцип повторяемости аккордовых структур в рамках сильно выра-

женной тональности (как у Мясковского, Прокофьева, Бартока, Шостаковича, Хачатуряна, Хиндемита и других) становится важнейшим скрепляющим моментом гармонии, сравнимым с действием самого принципа тональности. Но, занимая подчиненное положение внутри гармонической системы, принцип повторяемости гармонических структур (не только аккордов в целом, но также и интервалов, рисунков фигурации) становится дополнительным конструктивным средством гармонии. А само повторяющееся созвучие (интервал,

субаккорд) – дополнительным конструктивным элементом тональности

(ДКЭ). Структурно повторяющееся созвучие носит название «репликат», а его повторяемость – «репликация».

Очень часто (хотя всё же и не всегда) ДКЭ принимает на себя ведущую гармоническую роль в тот момент, когда «отказывает», «не срабатывает» обычная тональная связь, либо ее действие затрудняется. Принцип использования ДКЭ, когда он достигает значительной развитости, состоит в образовании ряда. Со стороны ДКЭ жизнь гармонии, движение, развитие состоит в переходе к новому, еще не звучавшему высотному положению соответствующего созвучия. Восприятие новой высотной позиции ДКЭ ощущается как

344 |

Раздел IV |

звуковое обновление, подобное смене функции. Поэтому методически целесообразно при начинающемся затруднении с определением обычных тональных функций исследовать, не началось ли действие ряда ДКЭ (или какихнибудь других его форм).

В простейших случаях ряд ДКЭ выстраивается по гамме (хроматической, диатонической). Например, в пятой пьесе из Сарказмов Прокофьева в качестве ДКЭ фигурирует интервал большой терции (см. с. 255–256, Пример 174).

Техника ДКЭ есть дальнейшее развитие одной из сторон техники рядов (получившей распространение в позднеромантической гармонии), отчасти совпадая с ней по форме реализации (в случае параллелизмов, секвенций).

Примечания к фрагментам для анализа

1.При анализе необходимо добиваться высокой точности объяснения (в частности для тональной музыки особенно важно ощущение основного тона).

Andante Шестой симфонии Мясковского может рассматриваться и как идеальная модель для школьной модуляционной прелюдии, хотя общие размеры и соответственно некоторые детали формообразования существенно отдаляют их друг от друга. Поэтому один из аспектов гармонического анализа – непосредственное обучение тому, как надо с данными стилистическими средствами строить подобную прелюдию. В помощь подобному обучению следует применять метод воссочинения (уже демонстрировавшийся в некоторых заданиях). Возможная последовательность действий:

1.1.Заданная начальная фраза (тт. 1–2 от ц. 6).

1.2.Как надо строить ответную фразу? Как образовать предложение?

1.3.Как строится второе предложение?

1.4.Если начальный период основан на данных гармониях, то каков план середины? Каким способом достигнуть большего уровня тональной неустойчивости и более высокой сонантности? Какова система повторений, где вводить новый материал?

1.5.Каким способом достигнуть обновления в репризе главной темы? Как

еезаключить?

1.6.Как сделать модуляционный переход?

1.7.В каких отношениях должна контрастировать побочная тема главной?

1.8.Форма побочной темы (в соответствии с композиционной функцией)?

1.9.Гармония экспозиционной части побочной темы? Гармония развивающего раздела?

1.10.Гармония, изложение кульминационного участка?

1.11.Как перейти к репризе главной темы?

1.12.Изменения в репризе главной темы?

1.13.Выполнение коды?

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

345 |

2. При анализе фрагментов экспозиции необходимо добиться высокой точности определения гармонии (в тональной музыке особенно важно ощущение основного тона). Хотя сонатная форма не очень сходна с формой школьной модуляционной прелюдии, многое в строении экспозиции может быть непосредственно почерпнуто для собственной техники при обращении с материалом такого рода. Возможная последовательность действий:

2.1.Заданная начальная фраза (ц. 1, тт. 1–2).

2.2.Ответные фразы для образования основного ядра крупномасштабной темы (еще 4 такта).

2.3.Как образовать развивающую часть темы, если в ядре почти нет консонансов при высокоразвитой хроматизации? Нужен ясный гармонический план, с направленностью к кадансу первого предложения.

2.4.Как выполнен каданс, с условием данного гармонического материала? И так далее, сравните с вопросами 1.1. – 1.13.

При анализе связующей партии необходимо найти принцип тонального

плана модуляции, показать его связь с общей гармонической стилистикой произведения.

Для объяснения гармонии побочной партии необходимо учесть характер образной концепции всего произведения (трагедийное напряжение). Если побочная партия часто строится «рыхловато» в отношении ее тоникальности, то в данном произведении побочная партия на всем протяжении обходит свою тонику, которая иногда подразумевается, но не появляется («парящая тональность»). Для определения тоники необходимо учитывать всю тональную структуру экспозиции в целом, направленность тонального развития в связующей партии.

ð Конкретные указания ко второй половине пьесы вынужденно носят более

условный характер. Чем дальше продвигается мысль к концу произведения, тем больше зависимость частей от ранее написанных – не «вообще», а реально представленных в данном произведении. Поэтому, возможно, многое будет подсказано скорее предшествующим изложением, чем общими указаниями. Однако общая идея формы и гармонического развития должна быть представлена в пьесе с такой же степенью ясности и выпуклости, как и в предлагаемых указаниях.

Итак, вторая тема (родственная первой) должна быть светлым контрастным бликом и временным отстранением развития первой темы с его четырехтактовыми «кругами» движения. Слуху надо дать отдохнуть от ее сгущенной ладовости и разноречивой сложности активно движущихся голосов.

346 |

Раздел IV |

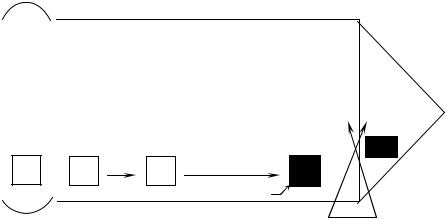

Далее возвращается начальный тематизм, но он уже не должен быть в прежнем виде. Временнóе развертывание вносит необходимые перемены. Как в вариациях Моцарта после среднего раздела (например, в одноименном ладу) продолжение вариаций идет уже на новом уровне движения, с усилением образной контрастности. Избираем вариант с соблюдением метра и ритма, изменяющихся в сторону характеристичности:

b |

a5 |

a6 |

a7 |

a8 |

b |

|

––––– |

––––– |

––––– |

––––– |

|

|

––––– |

––––– |

––––– |

––––– |

+ |

|

|

––––– |

––––– |

––––– |

a9 |

|

|

|

––––– |

––––– |

® ≈ 6–7тт. |

|

характерн. характерн. характерн. репризн. |

||||

|

|

||||

тт. 6–7 |

≈ 4–5 |

≈ 4–5 |

≈ 4–5 |

4 (8?) |

cis |

|

|

|

|

|

|

Es |

|

|

|

cis |

|

|

|

|

|

|

КД |

Рекомендации к написанию второй половины Пассакалии |

|||||

b) Окончание эпизода имеет переходный характер, и для продолжения необходимо ясно представить себе начало репризной части – a5.

По замыслу настоящей прелюдии реприза должна начинаться двухголосно, в верхнем регистре, в новом, характерном ритме, в подчиненной (а не в главной) тональности, определить которую надо с учетом общего замысла репризы – постепенного возвращения к начальному образу.

Характер главной темы, поэтому, ближе всего к начальному не в начале репризы, а в ее последнем разделе (a8). Соответственно и модуляционный план репризы – «ступенчатое» возвращение к cis в конце. Конкретно выполнить его можно различным образом. Например – постепенным нисхождением тональностей (если уход из cis в 4-й вариации был по хроматической гамме вверх Cis – D – Es – …, то теперь можно этот ход обратить: Es – D – Cis). Притом предпоследнюю вариацию (a7) в целях динамизма формы целесообразно сделать модулирующей, либо предыктовой; либо модулирующей, а затем предыктовой.

Возможны и иные способы построения динамичной и разнообразной репризной части вариаций (см. образцы из вариационных циклов мастеров XX века).

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

347 |

а5) V ВАРИАЦИЯ.

Если первая вариация, та, которая открывает I часть, была двухголосием низкого регистра, то пусть реприза отвечает ей двухголосием высокого. Если I часть растет снизу вверх, то реприза – сверху вниз. Если в I части не затрагивается высокий регистр второй темы, то реприза поначалу (a5, a6) избегает регистра, где излагалась первая тема (большая и может быть даже малая октавы). Конечно, ничего из названного нельзя делать механично.

Для двух-трех репризных вариаций нужен новый ритм темы-мелодии, лучше более оживленный. Идеи для него целесообразно вывести из особенностей темы: чем более связь, тем эффектнее контраст.

Вариация a5 могла бы быть легким «порхающим» движением с легко узнаваемой мелодией первой темы в верхнем из двух голосов. Тональность a5 – или Es (= es; как остаток от второй темы), или G (родство G – Cis вытекает из структуры начальной темы с ее тритоновой ступенью), или еще какая-нибудь тональность на основе строго продуманного модуляционного плана. Если последовательность звуков мелодии «расходуется» очень быстро, возможно в пределах одной вариации провести последовательность дважды, например, 2½ + 2½ такта, как миниатюрные два предложения с разными каденциями.

Второй голос должен быть контрапунктически аккомпанирующим, легким (с паузами?), развивающимся сверху вниз (например, из второй октавы в первую).

a6) VI ВАРИАЦИЯ.

Новый характерный ритм, более активный, чем в a5. Если прием двукратности проведения мелодической линии темы не был использован в a5, то он может быть в a6. Мелодию можно поместить во вновь вступающий голос внизу (тенор); два верхних ритмически контрастны, как в полифонии, но вместе с тем они не должны «закрывать» собой мелодию в нижнем голосе (паузы на легких долях? легкие аккорды с паузами?).

Вариации a5 и a6 должны хорошо отчленяться друг от друга, но не иметь цезуры в конце проведения темы. Надо специально следить, чтобы не образовались «швы» – разрывы непрерывной линии развития (спасают длинные ритмически активные затакты перед новой вариацией).

Общее развитие a6 направлено на активизацию ритма и постепенное завоевание всё более низкого регистра (первая октава – малая октава).

a7) VII ВАРИАЦИЯ.

Так как основным мыслится итоговое проведение в последней, восьмой вариации, то седьмую можно сделать подготовительной, переходной, предыктовой. В этом смысле она может отвечать на четвертую, где ломалась форма темы – с целью сделать связующую часть, здесь тоже можно нарушить

348 |

Раздел IV |

форму темы – с целью достичь предыктового ощущения. Но вместе с тем это должно быть и вариацией, поэтому нужен еще новый ритмический рисунок. Он может быть общим непрерывным движением ровными мелкими длительностями с выразительным эффектом нагнетания, ведущего к главному событию – возвращению первоначального характера темы в следующей вариации. Вводить новый ритм лучше не на цезуре, а за 1–2 такта до вступления темы a7, притом постепенно, избегая «шва». Гармонически целесообразно использовать для предыкта ступени доминанты и дубль-доминанты. Например, транспонировав начало темы на нII – V (ср. с началом темы I – нV) и сделав из него остинато в басу. Повторив несколько раз мотив остинато, надо его раздробить, превратив в пассаж, линеарно направляющийся к первой ноте темы в начале a8.

Эти рекомендации возможно выполнить различными способами; возможны и вообще другие пути развития, подсказываемые логикой предшествующего движения мысли. Общий смысл, однако, должен быть: интенсивное нагнетание, вливающееся в начало a8.

В вариации a7 допустимо избегание тональной определенности, если это выражает предельное напряжение, взволнованность, «накаленность» развития. Также и сонантное напряжение целесообразно довести до кульминационной высоты. Однако всё же не путем механического добавления диссонантных нот к банально-функциональным аккордам, а в результате столкновения линий мощных пластов или голосов ткани.

Ввиду предстоящего генерального каданса формы после a8, надо распределить силу кадансов: после a7 и a8; второй из них должен быть самым сильным во всей пьесе.

а8) VIII ВАРИАЦИЯ.

По замыслу это должна быть кульминация развития главной темы – самое импозантное ее звучание, с характером итоговости. Рекомендуется тему провести в басу октавами в первоначальном виде. Верхние голоса, на основе наиболее естественной гармонизации баса, сложить компактными аккордами (может быть также с дублировкой верхнего голоса в нижнюю октаву – итого вверху будет не три, а четыре голоса). Сочинить новую мелодию для верхне-

го голоса (например, в ритме: ] ] -]¸~- U w U или аналогично).

В качестве последнего проведения вариация a8 должна иметь небольшое расширение в конце (такта два) ради наиболее убедительного каданса. Вероятно, надо прибавить к мелодии (хорошо соединив) повторение звуков доми-

нанты и дубль-доминанты.

КОДА = b1 + a9.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

349 |

При окончании a8 каданс должен иметь заключительный эффект столь сильный, чтобы (в сочетании с предшествующими линиями развития) быть достаточным по отношению ко всей форме. Заключительный аккорд каданса теперь становится исходным пунктом для коды.

Надо сочинить основной оборот для коды (например, взяв «гармоническую квинтэссенцию» темы и придав этому наипростейшую форму). Если остинато не наскучило слуху в вариациях, можно здесь дать повторяющиеся обороты темы, постоянно возвращающиеся к тоническому звуку. Если же остинато слишком уже надоело, надо укрепить тонику другими средствами – органным пунктом, например (можно совместить и то, и другое: в басу поставить органный пункт, а остинато провести в теноре).

На фоне аккомпанирующих мотивов первой темы целесообразно повторить вторую тему. Изменить ее надо минимально, она должна легко узнаваться. Тональная ее трактовка в Cis-dur=moll должна быть естественной. Сохранять ли канон – зависит от общего построения пьесы.

После выполнения этой пьесы надо выровнять возможные шероховатости изложения, добиваясь пластичности развития и переходов, оформить знаки динамики, лиги и т. д.

Работа по сочинению очень облегчается, если в каждой вариации сначала записывать ведущий голос-мелодию с изменениями согласно намеченному плану; прочие же голоса при этом представлять себе в их характере, ритме и регистре. После продумывания общего замысла всё тогда сводится к привычному делу – гармонизации данного голоса.

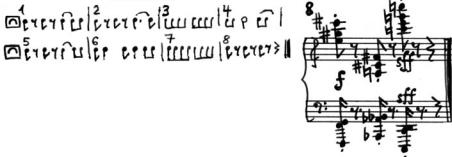

ïЗадание такого же типа, как и прошлое.

1.Примечания к Примеру 249. Возможный ритм мелодии: см. Пример 251 А. Каданс первого предложения можно сделать или на тонике, или на гармонии какой-либо ступени из хроматической системы. Во втором предложении надо сделать очень интенсивной гармонию 7–8 тактов (см. Пример 251 Б):

• Пример 251 А Б |

|

А. |

Б. |

350 Раздел IV

Бас с дублировкой в нону сохранить на всем протяжении пьесы (заодно повторность этого ДКЭ обеспечит нужный уровень сонантности и характерную острую звучность, как и характер марша).

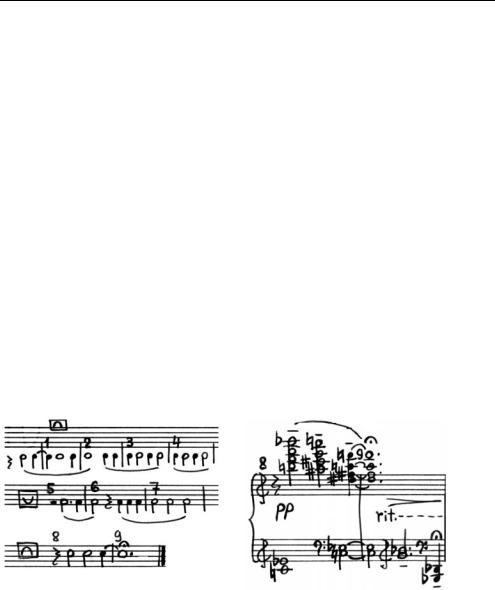

2. Примечания к Примеру 250. Возможный мелодический ритм пьесы: см. далее Пример 252 А. Характер мыслится, как лирически углубленный, подчеркнуто интроспективный (интроспекция – взгляд внутрь, погружение в себя). Поэтому в ритме должно избегать повторений, в полную противоположность элементарному песенному ритму.

I часть содержит две фразы – как два маленьких по размерам предложения. В первом из них – один аккорд, во втором – один или два; в конце периода не должно быть консонанса, как не может его быть и во всей пьесе.

Простейший прием изложения для середины – обмен фактурными формами: в верхнем пласте дать аккорды (или той же структуры, или в виде инверсии, например, вместо данной 3.3.5 сделать 5.3.3), а в нижнем терции (малые или также большие, либо даже сексты). Ритм в Примере 252 А относится к мелодии двузвучиями. Для того, чтобы было ощущение связи, рекомендуется повторять структуру аккорда. А чтобы достичь вместе с тем и движения

– переходить к комплементарным звукам, то есть к таким, которых нет в данном аккорде. Репризу целесообразно выполнить в виде возвращения к высотам начальной фразы (микропредложения), но обогатив их дорастаниями до аккорда, как в Примере 252 Б.

• Пример 252 А Б А. Б.

(ср. с начальными терциями Примера 250).

Возможно и просто воспользоваться репризой, приведенной в Примере 252 Б, либо – сделать по аналогии.

Заключительная («тональная») высота должна быть отражением гармонии начальной фразы, с обогащением (ср. Примеры 252 Б и 250).