kholopov-harm-pract2

.pdf

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

321 |

ЗАДАНИЕ 10

î |

Три варианта: |

1. И. Ф. Стравинский. «Весна священная», финал, «Великая священная пляска» (подробно – главная тема, ц. 142–149, и фрагмент 2-го эпизода, ц. 181–186), по клавиру (четырехручному) и партитуре,

или 2. И. Ф. Стравинский. «Свадебка», Картина 3, ц. 65–87; подробно фраг-

менты: ц. 68–72, 75–81,

или 3. И. Ф. Стравинский. Три простые пьесы для фортепиано в три руки (в

издании: И. Стравинский, Сочинения для фортепиано. Т. 1. М., 1968. С. 119– 125); из них подробно Марш.

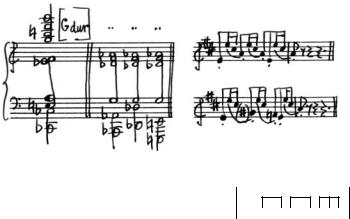

ð По заданной начальной фразе (Пример 235) сочинить полигармониче-

скую («политональную») пьесу в озорном танцевальном характере для фортепиано в четыре руки. Материал:

• Пример 235

322 |

Раздел IV |

Форма – период из двух больших предложений:

1.2.

Вст. m 1 – 2 3 – 4 5 6 7 – 8 n 7а – 8а

ï По одной из следующих начальных фраз (Примеры 236, 237) подготовить

исыграть период (большое предложение) в полиаккордовой гармонии.

• Пример 236

• Пример 237

Пояснения к Заданию 10

î Основные принципы анализа полигармонии, изложенные в пояснениях к

Заданию 9, полностью относятся и к настоящему. Главное заключается в рассмотрении собственно гармонии, то есть звуковой слаженности в звучании всех элементов высотной структуры.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

323 |

Конкретным носителем и фактором гармонической слаженности является центральный элемент системы звуковысотных связей – полиустой (как общий, так и местный). Его выразительность и структура в полигармонии всегда отличается от экспрессии и строения обычного для мажорно-минорной системы терцового устоя. Отсюда новая задача при констатации устоя – его

индивидуальная характеристика с точки зрения образного содержания.

С этим связана и новая аналитическая задача – анализ композиции полиаккорда (полигармонического комплекса – его частями ведь могут быть и ус- тои-звуки мелодических голосов). И так же как при анализе аккорда определяется его «корень» – основной тон, при анализе полиаккорда определяется основной субаккорд (возможно также и его основной тон), который часто находится в нижнем регистре. Определяются и другие субаккордовые отношения. «Жизнь» звуковысотной структуры заключается в чувственно звуковой конкретности ее временнóго развертывания. Поэтому вслед за анализом полиустоя, главной опоры гармонической структуры, идет определение всех прочих ее элементов, то есть определение их связи с центральным – полиустоем. Характер этой связи обнаруживает их функцию, чаще всего вне старых отношений типа T и D, хотя, однако, возможно и с новым их использованием.

Примечания к фрагментам для анализа

1. «Великая священная пляска».

Ввиду расхождения между партитурой (Киев, 1978) и клавиром (Л., 1972) и отсутствием в клавире партитурных цифр, приводим краткую схему формы пьесы:

ц. 142 |

149 |

167 |

174 |

186 |

ê |

é1 |

ê |

é2 |

ê (с переходами) |

По клавиру (Л., 1972) конец главной темы – с. 92, т. 4; второй фрагмент начинается на с. 104, т. 8, заканчивается в конце с. 106.

В первом фрагменте:

–определить форму темы, гармонический центр и гармоническую структуру в целом;

–найти основные гармонические элементы и дифференцировать их (ЦЭ, ГЭ), определить их структуру;

–определить функции всех гармонических элементов, дифференцировать их на главные (местные устои) и производные (подчиненные), указав на конкретные функции производных по отношению к главным;

–охарактеризовать гармоническое развитие темы в целом.

Во втором фрагменте:

324 |

Раздел IV |

–определить форму построения, членение (участки общего процесса гармонического движения) и критерии членения (перемены гармонико-струк- турных признаков);

–найти основные гармонические элементы, установить их структуру;

–определить таким же образом структуру и функции прочих элементов гармонии;

–охарактеризовать общее развитие в целом1.

Опираясь на анализ двух фрагментов и общую характеристику гармонии других частей, раскрыть гармоническое выполнение формы в целом, в частности того, как контрасты гармонической структуры в тех или других частях способствуют формообразованию всей пьесы.

2. «Свадебка».

Форма 3-й картины – хоровод песен, мелодии которых образуют рондообразное построение, где первая песня в основной тональности (с мелодическими устоями e – cis) выполняют роль рефрена, а другие песни функционируют как эпизоды.

В обоих фрагментах:

–определить форму построения (и ее роль в общей композиции картины);

–найти основные гармонические элементы и дифференцировать их по их значению в общей гармонической структуре (ЦЭ, ГЭ, также производные);

–определить функции гармонических элементов, прослушав каждое звукосочетание в его роли относительно целостной структуры; «функция» – та, которая есть в действительности (не обязательно S – D – T), конкретно – отношение всех элементов гармонии к центральному либо местному устою);

–обрисовать гармоническое развитие соответствующего раздела формы в целом;

–раскрыть гармоническую структуры всей пьесы (3-й картины), через контрасты и различия между гармоническими структурами отдельных частей

иобъединяющую всё произведение гармоническую идею (с учетом драматургии текста).

3. Три простые пьесы.

Эти три пьесы относятся к тому жанру юмористической музыки (у Стравинского, Шостаковича, Дебюсси; аналогичные моменты у Прокофьева, Щедрина, Шнитке, Денисова и др.), который связан с шутливой интерпретацией бытовой танцевальной, маршевой музыки, либо известных произведений музыки более старой. Непритязательные безделушки по содержанию, несложные по форме (простая трехчастная в крайних пьесах, сложная с трио в

1 В обоих фрагментах найти ошибки в гармонии (опечатки) в клавире.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

325 |

средней) и фактуре пьесы, однако, сполна используют тот же тип полигармонии, что и концепционные сочинения – «Весна священная» и «Свадебка».

Как и в прочих пьесах, главная задача здесь – объяснить гармонию, распределенную в двух либо трехпластовой полигармонической ткани. Не следует наивно думать, что дурашливый вальсик и с кокетливыми «ужимками и прыжками» полечка просто «кривляются» нарочито фальшивыми несовпадениями функций или ладовых звукорядов. Конечно, юмор отчасти и заключается в обыгрывании всяких несуразностей (вспомним гениальную «музыкальную шутку» Моцарта и его шуточные каноны на абсолютно немыслимые тексты), действительных или мнимых. Но Стравинский был бы плохим композитором, если бы всего лишь задался крайне примитивной целью потешить публику музыкальными гримасами. И в такой музыке есть своя, подчас и совершенно серьезная музыкальная мысль, есть и обычная для композитора гармония. Она-то единственно и оправдывает всякого рода как бы «непопадания» и «нескладушки».

Поэтому проблематика гармонического анализа в третьем варианте задания – та же, что и в предыдущих (см. указания к ним).

ð При написании пьесы надо мыслить так же, как при анализе (см. указа-

ния выше).

Заданный устой (т. 1) надо принять за зерно гармонической мысли и развивать именно этот ЦЭ, именно эту мысль, пользуясь ресурсами именно этого материала, как единственным источником. Конкретным средством развития должны быть разного рода измененные повторения полигармонических отношений ЦЭ. Весь вопрос только в том, как надо повторять:

Возможно рекомендовать следующий примерный алгоритм:

1. Заданный двутакт (тт. 1–2) повторить с орнаментальной вариацией мелодии у Piano I в партии его правой руки, либо сразу в двух руках. Ритм повторения может быть примерно следующим:

т. |

3 |

4 |

|

wv wv v v v |

} wv www |

2. Далее, в т. 5, надо оставить один из двух мотивов, перенеся его на другую гармонию, например, доминанты (см. Пример 238 А). При этом верхний субаккорд тоже меняется с таким расчетом, чтобы образовать хорошую единую полигармонию в целом – а не механическую «политональность»! «Политональность» (точнее, полиладовость) в самом деле, получается, но не пото-

326 |

Раздел IV |

му, что мы соединяем две простые тональности, а потому, что сменяем функции в одной, но только составной, полиструктурной тональности.

3. Такт 6 надо получить простой секвенцией (здесь обращающейся в параллелизм), например, сдвигом всего созвучия на гармонию нIII ступени (Пример 238 Б; верхний субаккорд сочинить в зависимости от конкретных условий мелодики).

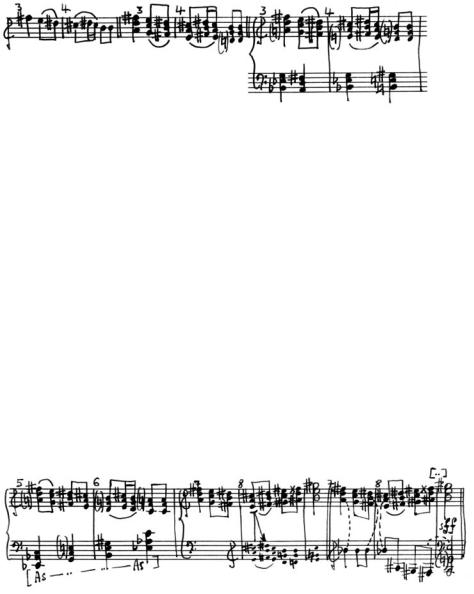

• Пример 238 А Б • Пример 239 А. Б.

4. В такте 7 нужна большая перемена, связанная с учащением гармонической пульсации. Например, возможно дать три аккорда в такте:

7/8 |

.. .. .. |

акк. |

Либо можно создать общее гаммообразное движение параллельными полиаккордами (например, восходящее) к целевой гармонии 8-го такта.

5.Аккорд 8-го такта должен быть таким, чтобы он убедительно разрешался в аккорд 1-го такта. Например, так, чтобы нижний субаккорд разрешался бы по полутонам вниз, а верхний – по полутонам вверх. Само собой разумеется, все полиаккорды должны быть тщательно подобраны и звучать стройно, эффектно. Ритм 8-го такта в нижнем слое должен быть сплошным, без пауз.

6.Ритм мелодии 7–6 тактов – восьмые и шестнадцатые. Мелодическая линия может быть разбитой, например, так:

w w |

w w |

w w |

|

|

w |

7. Каданс второго предложения должен превышать по устойчивости каданс первого. Для этого рекомендуется после 6-го такта перейти в 7-й на более интенсивное движение с точки зрения ритма и гармонии. Например, это могут быть остинатные краткие субаккорды (см. Пример 239 выше).

Нижние субаккорды должны меняться в каждом субмотиве (в ритме \\U или даже чаще), линеарно убедительно разрешаясь в единственный аккорд такта 8а. При ясной остинатной линии сопрано и хорошо рассчитанном пред-

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

327 |

последнем аккорде (то есть том, который непосредственно разрешается в тонику такта 8а) линейно идущие по гамме вниз параллельные аккорды (например, точно или приблизительно воспроизводящие структуру предпоследнего) сделают убедительными для слуха любые, самые диссонантные комбинации между двумя субаккордами в каждом из полиаккордов.

8. После того, как работа будет закончена, ее нужно проверить с целью улучшения общего развития связи между частями; может быть также – чуть улучшить мелодику и фактурное изложение. Пьеса должна звучать весело и звонко.

ï Методом воссочинения покажем образец построения периода из двух

предложений на материале несколько более трудном (Стравинский, «Свадебка», 1 картина, песня «Рай, рай! Удалый скоморошек», ц. 16–18).

• Пример 240. Данная начальная фраза (со вступительным тактом):

ЦЭ – начальный полиаккорд С/Е (= C- dur + E-dur), в котором (как это удивительно часто бывает именно у Стравинского) центр тяжести лежит в верхнем субаккорде, а не в нижнем. Извлекаемые из ЦЭ два мажорных квартсекстаккорда, пущенные в противопоставлении друг другу, составляют начальную фразу. Начальный полиаккорд Н/D и конечный D/F однотипны по

структуре (и совместно принадлежат к «доминанте» доминирующей части ЦЭ – субаккорда E-dur); они составляют главные элементы полиструктуры.

Какова должна быть ответная фраза? Один из типов периода в песенном жанре – чередование фраз двутакта (с точки зрения стиховой природы классического периода, каждый двутакт – это строка, стих, а четырехтактовое предложение – двустишие, полустрофа).

Строим ответную фразу как повторение первой, но только с «задержкой» на первом звуке, вследствие чего она оказывается в целом на ступень выше первой: Пример 241 А Б. Простейший прием субаккордовой гармонизации – повторение полигармонических структур. Однако в периоде из двух предложений это скорее пригодилось бы для начала второго предложения (хотя в подобной гармонии здесь тоже лучше обновление). Делаем более разнообразную и более острую гармонизацию, сохраняя в каждом пласте одну и ту же субструктуру: Пример 242.

328 |

Раздел IV |

• Пример 241 А Б |

• Пример 242 |

С учетом того, что у нас есть вступление, лучше вступительный такт повторить буквально, а при повторении начальной фразы дать обновление, перегармонизацию верхнего слоя субаккордов. Так как более строгие формы связи – простой параллелизм проходящих по гамме аккордов – уже был, то теперь возможно, согласно закону роста, дать гармонизацию более свободными аккордами. Так, под начальный верхний субаккорд D-dur гармонично представляется нижний субаккорд As-dur (получается «дважды мажорный» полиаккорд As/D), а далее 4 субаккорда образуют большетерцовую цепь, с расчетом замкнуть ее тем же аккордом As: Пример 243. Последний аккорд фразы оказывается сходным с главным аккордом первой фразы первого предложения, восполняя их не хватавшим для полной малотерцовой цепи субаккордом As.

Как делать каданс? Очевидно, надо убедительным движением голосов подвести к разрешению в начальный аккорд = ЦЭ. Кроме того, перед окончанием нужна кульминация, либо, если материал к ней не располагает (как здесь) – какая-то перемена, перелом.

Поступим так: мелодию, начав ее, как и вторую фразу первого предложения, направим в исходное положение ЦЭ (244 А), а нижний слой направим в

противоположном движении (244 Б): |

|

|

• Пример 243 |

• Пример 244 А Б |

|

|

А. |

Б. |

Делаем некоторую правку и выписываем весь результат:

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

329 |

• Пример 245

Практические указания к выполнению задания.

1.К Примеру 236:

–тт. 3–4: можно повторить верхние субаккорды малой терцией выше (либо, изменив конец 2-го такта, на той же высоте), а нижние – сначала тот же аккорд в другом обращении, затем 2-й аккорд малой терцией ниже;

–т. 5: ритм второго мотива с нижним субаккордом первого (или второго);

–т. 6: секвенция 5-го такта;

–когда шесть тактов будут сыграны, нетрудно услышать окончание (например, нисходящий субаккордовый пассаж на фоне одного протянутого заключительного субаккорда).

2.К Примеру 237:

–тт. 3–4: повторить тт. 1–2, но верхние субаккорды – на малую терцию выше (тщательно гармонически согласовать слои);

–т. 5: один из сыгранных мотивов с перестановкой ритмов – верхний рисунок внизу, а нижний наверху;

–т. 6: секвенция т. 5, возможно, с легким оживлением ритма;

–когда шесть тактов будут сыграны, без труда угадывается заключительный каданс (весь последний такт – на одном неподвижном аккорде).

Если избирается период из двух предложений, тогда форма строится по образцу только что воссочиненной темы Стравинского.

330 Раздел IV

|

ЗАДАНИЕ 11 |

î |

Два варианта: |

1. С. С. Прокофьев. Седьмая соната, I часть, экспозиция, или

2.С. С. Прокофьев. Шестая соната, I часть, экспозиция.

Вобоих вариантах специальное внимание уделить следующим параметрам гармонии:

–градация тоникальности,

–градация сонантности,

–функциональная амплитуда,

–гармоническая пульсация, склад и голосоведение

вих связях с формообразованием.

По мере необходимости нужно учитывать и прочие основные параметры тональной композиции.

Для подробного разбора (каждого аккорда и каждого звука) в обоих вари-

антах взять связующие партии.

ð Гармонизовать данную мелодию (в порядке повторения).

ï Подготовить дома и сыграть пьесу в форме большого предложения в (мягко)диссонантной тональности.

Пояснения к Заданию 11

î

ПАРАМЕТРЫ ТОНАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

I.1. Музыкальная мысль (содержание, характер, жанр).

МЫСЛЬ |

Музыкальная форма. Логические функции частей. |

|

Динамика формы. |

II.2. Состав гармонической системы. Элементы гар-

ГАРМОНИЯ |

монии, их свойства, структура, связи. |

3. |

Родство систем. Тональное родство. Гармониче- |

|

ский (тональный) план целого. |