kholopov-harm-pract2

.pdf

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

21 |

монии Римского-Корсакова). Тенденция к функциональной многозначности гармонии не должна приводить к нивелированию тонких различий в смысловом значении тех или иных аккордов. К ошибочному определению функции ведет и механическое раскладывание аккордовых звуков по терциям и закрепление за получаемым таким путем основным тоном одного и того же функционального символа. Не следует отождествлять звуковой состав комплекса с аккордом определенной функции, приму терцового ряда – с основным то-

ном.

• Пример 11

Специфичны для хроматической системы не вообще созвучия терцового отношения к тонике, а хроматические медианты, часто той же структуры, что и тоническое трезвучие. Применение их подобно уже ранее известным аккордам III и IV ступеней диатоники и мажоро-минорного лада, аккордовым рядам, созвучиям симметричных ладов. Приведем образцы.

• Пример 12 А Б В Г. Медианты: А. Б.

В.

22 |

Раздел IV |

Г.

К Примерам 12 А Б. Обе контрастно-ладовые гармонии большетерцового соотношения очень характерны для прокофьевской гармонии: «прокофьевская субмедианта» °Â в мажоре (тема любви из балета «Ромео и Джульетта», ц. 289; там же «Утренняя серенада», трио, ц. 337). Характерна и большая медианта в миноре («Александр Невский», IV часть «Крестоносцы во Пскове»; оборотом +М – °Т заканчивается Третья соната для фортепиано).

К Примеру 12 В. Малая медианта в виде минорного аккорда часто несет в себе остаток функции двойной доминанты в связи с тем, что минорная терция от нII является вводным тоном к доминанте. При этом возможно то, чего не бывает в тонике: однотерцовые аккорды ¯ на II ступени и на нIII идентифицируются по своей функции. При переходе далее в субдоминанту медианта может быть трактована как видоизменение Т7.

К Примеру 12 Г. При переходе к субдоминантовым гармониям малая субмедианта скорее выступает как большая медианта в соответствующей субсистеме. Если в ориентированной на функциональную динамику классической гармонии ход (в мажоре) VI – I был, как правило, неупотребителен вследствие отсутствия функциональной устремленности, то в романтической и в современной он изредка применяется ради специфического, в частности и красочного эффекта (Дебюсси, прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»; его же прелюдия «Мертвые листья», заключительный оборот).

2.5.Прилегающие (атакты). Проблемы однотерцовых

Оприлегающих как основных функциях можно говорить тогда, когда эта по существу своему линеарная функция реально исполняется. Например, не является атактой гармония cis-moll в тональности d-moll, если дальше идет гармония A-dur (Римский-Корсаков. «Царская невеста», увертюра, главная партия): Dp D T.

Но если гармония cis-moll сразу разрешается в тонику, то атактой она является (Мясковский. Девятый квартет, начало): Т – А – Т.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

23 |

Резко отличаются друг от друга целотоновые и полутоновые прилегающие. Полутоновые носят активно-вводнотоновый характер. Это увеличенный в своих размерах и значимости вводный полутон, нижний (стремящийся вверх; символ «А» как бы стрела, летящая вверх) или верхний (соответственно знак «À» стрела, устремленная вниз). Целотоновые прилегающие имеют настолько же смягченное тяготение, как целотоновый мелодический ход в сравнении с полутоновым. Они также – вспомогательные гармонии. Гармонический смысл их чаще всего имеет определенный модальный характер. Субтон в зависимости от того мажорный ли на нем аккорд или минорный, привносит окраску:

вмажоре: – миксолидииского лада или

–доминантового лада;

вминоре: – эолийского лада или

–фригийского лада.

Супертон (II, II<) аналогично вносит окраску:

вмажоре – лидийского лада (L);

вминоре – дорийского или лидийского лада.

В связи с другими гармониями аккорды нVII и вVII ступеней могут получать иные значения.

• Пример 13 А Б В. Прилегающие: А. Б.

В. Двойные прилегающие:

Специально необходимо предупредить о распространенной ошибке в трактовке однотерцовых гармоний, например, cis-moll в тональности C-dur.

24 |

Раздел IV |

Недопустимо считать однотерцовую гармонию «расширением» функции тоники C-dur, несмотря на имеющееся «на глаз» сходство с и #c. В тональности C-dur основной тон cis является только неустоем, притом функционально чрезвычайно далеким от центра. При разрешении в тонику cis функционирует как верхний вводный тон нII (то есть как des, независимо от записи). См. первый образец в Примере 13 Б.

Неверна также трактовка cis-moll как гармонии «одновысотной» к С-dur, так как в нашей системе двенадцать ступеней, и cis – это другая ступень, а следовательно и другая высота по сравнению с высотой с. Идея же распространения функции с и на cis опирается на столь же ошибочное положение о «вариантной семиступенной диатонике, охватывающей двенадцать полноправных звуков хроматических звуков», что якобы лежит в основе системы гармонии XX века. Конечно, если ступеней семь, тогда можно и cis, и с считать вариантами одной и той же ступени с. И получается, что cis-moll – вариант тоники C-dur, ее расширение. Путаница в том, что «полноправные» 12 звуков не могут быть полноправными, если не имеют статуса ступени; они тогда – видоизменение, альтерации семи основных звуков, что не соответствует практике современных композиторов, даже таких диатоников, как Прокофьев, Стравинский, Барток.

2.6. Тритонанты

Самая далекая от тоники ступень часто функционально маскируется как побочная (то есть не прямо разрешающаяся в тонику). Обычно в таких случаях ее ведение в тонику через S или N. Но иногда она специально обыгрывается как таковая, например, между тонической гармонией и ее повторением (Шостакович. «Из еврейской народной поэзии», песня «Зима»).

Тритонанта обычно предполагает более или менее определенное значение либо высокой ступени вIV, либо (чаще) низкой – нV. Если контекст это позволяет, необходимо всякий раз соблюдать это различие, не ограничиваясь при объяснении облегченным способом обозначения; для записи же вполне

возможно пользоваться упрощенным знаком Á.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

25 |

• Пример 14. Тритонанты:

Указанные в параграфах 2.2 – 2.6 функциональные значения гармоний хроматической системы действительны не только по отношению к общему тональному центру, но и в субсистемах – отклонениях к любой из ступеней хроматического лада, то есть практически они возможны к каждому аккорду.

2.7. Фиксация гармонических значений

Способы формулирования и записи при определении гармонии чрезвычайно важны для правильного мышления в категориях данной системы. Не безразлично, определяем ли мы аккорд, как «до-ми-соль», «I ступень» или «тоника». Если в классико-романтической гармонии объяснением ее является формулирование в категориях и понятиях функциональной системы, соответствующей сущности данного этапа развития тональности, то и в гармонии XX века в принципе дело обстоит также. Правда, в условиях 12-ступенности чрезвычайно усложняется система функциональных отношений, и кажется, что наименования функций просто дублируют цифровку ступеней. И в самом деле, совершенно необходимо фиксировать все основные тоны гармоний, что выглядит как неизбежная фиксация ступеней. Если прибегать к обозначениям основных тонов-ступеней, то необходимо добавлять к этому специальные объяснения относительно функциональности.

Сучетом сложности вопроса наиболее практично при анализе гармонии XX века фиксировать и то, и другое – и основные тоны (ступени), и их функциональные значения. Вместо того, чтобы нотировать наименование ступени посредством римских цифр, добавляя к этому функциональные символы, наиболее целесообразно эти два ряда записать иначе:

– линию основных тонов (ступеней) нотами, и

– функции их – обычными символами при нотах.

Запись нотами на специальной аналитической строчке внизу позволяет отразить многие сложности функциональных значений современной гармонии (линеарные гармонии, многозначность и др.). Сам этот метод аналитической строки был изобретен Ж.-Ф. Рамо; в XX веке он использовался, напри-

26 |

Раздел IV |

мер, Хиндемитом; восстановлен он самым неожиданным образом... Скрябиным, который вписал в партитуру своего «Прометея» (1910) строчку партии светового луча, где поместились и линия основных тонов аккордов (то же, что «basse fondamentale» Рамо), и линия фиксации тональностей (более медленно сменяющихся основных тонов), отсюда «двухголосие» Luce. Определение гармонии, таким образом, должно быть конкретным и «сплошным», без пропусков «неудобных» для анализа мест.

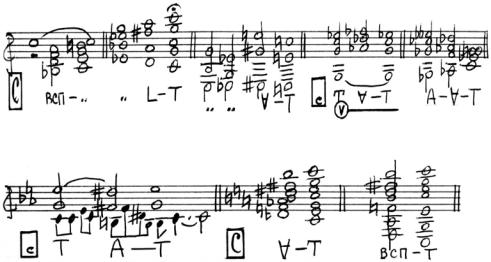

• Пример 15. С. С. Прокофьев. Седьмая соната, I часть, побочная партия

Конечно, на схеме нельзя выразить многого. Но последование основных тонов (ступеней) вместе с функциональной нотацией гармонии и (пусть эмпирическим способом) указанными тональностями дает достаточно определенно фиксированную основу гармонико-функционального целого. Предполагается, что к конкретной и точной схеме прибавляется еще и объяснение той или иной степени подробности. Кое-что и здесь необходимо комментировать. Общая гармоническая конструкция экспозиционного предложения

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

27 |

(форма побочной темы – трехчастный период) следует классическому принципу: показ тональности и каданс. (Ведь, в сущности, и главная тема I части бетховенской сонаты ор. 2 № 1 f-moll, тт. 1–8, занята тем же: показ крепкой тональности и каданс.) Притом, в духе гармонической системы Прокофьева при показе тональности ощущается классическая модель T S D Т:

такты |

1 |

2 |

3 |

4 |

и далее |

|

T |

μ Sn |

(±) T |

переход на каданс |

|

то есть: |

as |

|

|

|

T |

S |

(D) T |

||

|

Побочная доминанта к субдоминанте (конец т. 2) можно сказать и разрешается в субдоминанту неаполитанской сексты, то есть в секстаккорд нII ступени (с двойной терцией cis1 + с2). Однако преобладание звучания A-dur=moll при отсутствии обычного квартового шага в басу (cis1 в т. З по сравнению с As1 – разрыв в две с половиной октавы! – это скорее тенор на органном пункте As1) дает перевес основному тону нII ступени. На второй восьмой т. 4 ми-

молетно возникает дубль-доминантовая функция (± на нII6<), подтверждаемая звуком dis1 на третьей восьмой при становлении разрешающего аккорда тоники: es1 —— c1 —— as (т. 4, бас).

h g

g

После показа тональности делается отклонение в кадансовую гармонию большой медианты. Кадансовый аккорд полигармоничен, отсюда обозначение двумя нотами (см. Пример 15); причем верхний субаккорд g · h · d · f вводится линеарным усложнением b – as – g в теноре (т. 6).

2.8. Некоторые условия применения гармоний хроматической системы

2.8.1. Вводящие гармонии

Чистая тонально-гармоническая функциональность не является единственным законом, управляющим современной тональной гармонией. К этому присоединяется еще ряд структурно-гармонических факторов – линеарные гармонии (носители энергии линеарного движения), колебания тоникальности (иногда более определенные, иногда менее), влияние тематико-полифоничес- кого фактора (имитации, другие линейно-гармонические цельности, определяющие выбор и последовательность созвучий), влияние модальности всякого вида (в том числе симметричных ладов), и т. д. Подробнее об этом в других темах курса.

28 |

Раздел IV |

Важен вопрос не только о том, как вести гармонию хроматической системы к тонике (см. параграфы 2.3 – 2.6), но и чем ее предварять. Из большого числа возможностей можем выделить некоторые вводящие аккорды:

– предварение местной активной побочной функцией, то есть аккордом, хорошо разрешающимся в данную гармонию, как консонантную, так и диссонантную; к числу таких гармоний (по образцу классического правила «пе-

ред каждым аккордом можно поставить его доминанту») относятся D, ±, M, Â, S; cм. Пример 15, тт. 5–6: гармония М вводится местными М иS;

–предварение линеарными, прилегающими гармониями: верхней (также нижней атактой), вспомогательным аккордом с полутоновым разрешением (по образцу второго оборота в Примере 12 Б, первого – в Примере 13 В); очень часто при этом вводящие созвучия полностью или частично повторяют (реплицируют) структуру целевого аккорда (см. Пример 13 А);

–предваряющие гармонии вместе с целевой вводимой ими образуют группу, где целевая гармония – доминирующая, а прочие – подчиненные; само это неравноправие ступеней (и функций) есть проявление принципа функциональной группировки, очень важного в прояснении общего подчас довольно сложного функционально-гармонического процесса. Так в Примере 15 функциональная группировка выявляет следующую иерархию гармонических слоев (стратификацию): в глубинном фундаменте это одна гармония тоники as; слоем выше это две главные гармонии Т и М (as, c); еще слоем выше это ос-

новные аккорды тоники с подчиненными ей Sn (= N) и ±, вводящие кадансовую М подчиненные ей M и S; далее уже конкретные аккорды в чувственной полноте их звучания (например, становление начальной тоники через квинту

– трезвучие – септаккорд, уже тяготеющий к нетонической гармонии; неаполитанская гармония сперва консонантная, затем двутерцовая диссонантная; и т. д.); наконец, вся реально представленная гармоническая ткань, включающая все тонкости украшения уже полнозвучных аккордов неаккордовыми диссонансами и фактурно-регистровыми особенностями звучания гармонии. Подобные структурные слои гармонии необходимо строго разграничивать, не смешивая их друг с другом, ибо это обнаруживает важнейшее функциональное соподчинение элементов гармонии. Эти элементы имеют различный логический вес, никак не отражаемый плоской «ниточной» линией перечисления основных тонов (ступеней) и функций, см. аналитическую строку «фундаментального баса» в Примере 15. В действительности гармоническая структура не плоска, а многослойно объемна. Отношения главных и подчиненных элементов на каждом уровне и отношения самих гармонических слоев и охватываются при анализе понятием функциональной группировки.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

29 |

2.8.2. Мелодика в хроматической ладовой системе

Основное отличие мелодики хроматического лада от диатонического состоит в том, что диатоника полностью или в основном охватывает всю мелодическую линию на протяжении темы, периода, причем остальные формы базируются на материале производном от экспозиционного раздела (от общей функции «i» в логической триаде художественного целого «i – m – t»). При хроматической же ладовой системе, соответственно ее многослойной структуре, включающей и диатонику, и мажоро-минор, преобладающим правилом является полиструктурная переменная диатоника наряду с элементом чисто хроматическим (с полутоновой гаммой), также и полидиатоника (полиладовость в одновременном звучании).

Схематически это можно представить как чередование диатонических, либо в основе диатонических ячеек (полей), как если бы это были отклонения. Тем самым может стираться грань между отклонением и чисто однотональным изложением. Подобное стирание граней существенно влияет на распределение формообразующих ресурсов гармонии. Расширение внутрито-

нального круга сужает модуляционное пространство за пределами данной тональности по мере «втягивания» средств, некогда находившихся вне данного лада, в круг внутриладовых.

Сцепление диатонических ячеек (полей), возможно с элементами хроматики (вводнотоновой, из вспомогательных проходящих, и т. д.), чаще всего регулируется двумя принципами:

–прорастания от общего звука и

–полутонового сдвига (часто вводнотонового). Образцом прорастания звукоступени может служить перемена звукоряда в Примере 15, от тоники тт. 1–2 (семибемольный звукоряд натурального as-moll) к неаполитанской гармонии тт. 3–4 (однодиезный звукоряд от дорийского а-moll), правда в смешении с лидийским А-dur (если принять во внимание еще и нижний ладо-

вый слой этой полиладовой конструкции) через ответвление нового звукоряда от общего звука е. Формула смены через общий звук 6 = 5.

Пример полутонового сдвига:

30 |

Раздел IV |

• Пример 16. Д. Д. Шостакович. Прелюдия H-dur ор. 87

Тритонанта, устоем своей квинты ces-ges «перечеркивающая» звукоряд тоники f-moll, требует здесь совершенства полутонового разрешения вводящего звука из тонического звукоряда (f) в исходный звук тритонантового звукоряда: f → gеs. Точно так же и вводящий звук из тритонантового звукоряда ces = h разрешается полутоновым шагом в один из устоев тонического ряда – с. Схема полутонового сдвига:

c — f → ges — (ces) h → c — f

T |

Á |

T |

2.8.3. Хроматическая ладотональная система и состояния тональности

Пути развития хроматической гармонии связаны с разветвлением некогда единого явления классической тональности на несколько структурных типов

– состояний тональности. Об этом сказано в I части настоящего учебника. Все они полностью вошли и в арсенал гармонии XX века. Состояния парящей тональности, колеблющейся, рыхлой, инверсионной, снятой (вспомним нововенскую школу с ее «атональностью»), многозначной и других в великом изобилии с любой интенсивностью и в любых смешениях встречаются и в музыке хроматической ладовой системы. Но если для романтической гармонии эти состояния были разрабатываемыми новыми направлениями, то для новейшего времени они – само собою разумеющаяся возможность, традиция, исходный пункт для творческого устремления вперед.

Одно обобщающее свойство гармонии XX века «снимает» тенденции предшествующей эпохи, растворяя в себе и давая новое направление по сравнению с предшествующими установками. Это – индивидуализация гармонии, предполагавшая избирательность интонационного материала в зависимости от замысла данного сочинения. Естественно, тогда структуру и состояние данной конкретной тональности будут определять свойства избираемого ин-