kholopov-harm-pract2

.pdf

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

261 |

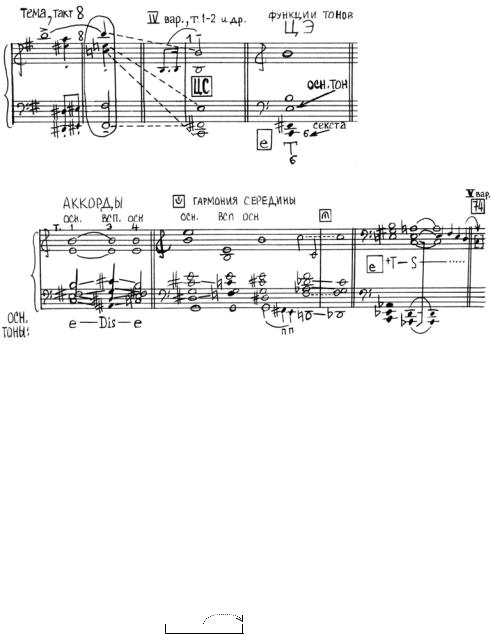

• Пример 176. П. Хиндемит. Ludus tonalis, фуга in C

Таким образом, в тональной композиции при исчерпании всех средств ладового и тонального контраста остается еще резерв выхода за пределы всяких тональных модуляций и смешений – метабола, то есть более глубокая перемена по самому роду гармоний, выхода в искусственные модусы с индивидуально избираемым ДКЭ.

10.4. Гармоническая функциональность

Смысловое значение гармонии при ДКЭ специфично двойственностью, вытекающей из одновременности действия двух разнородных систем звуковысотных отношений – обычной тональности и успешно соперничающим с ней модусом какого-либо ДКЭ. Требует объяснения функциональность внутри модуса ДКЭ и взаимодействие ее с тональной.

Принцип функциональности ДКЭ элементарен – это переход к новым, еще не звучавшим ступенным позициям репликата. Конкретно: если ДКЭ стоит на ступени С, то ощущение ладовой жизни в модусе данного ДКЭ возникает при перемещении его на Des – D – Es – Е – Н – В – А – As и т. п., в различных возможных и логически легко воспринимаемых интервальных цепях. Пределом движения является заполнение комплексом ДКЭ всех двенадцати ступенных позиций, в чем, однако, нет безусловной необходимости; таковая есть лишь в переходе на другую ступень.

262 |

Раздел IV |

Функциональная активность как «жажда новой ступени» или «вожделение нового звука», конечно, весьма далека от тональной функциональности, как разрешения D в Т, кругооборота T S D T. Между тем, у того и другого есть нечто существенно общее. Оно состоит в принципе направленности функционального движения к новому звуку. В тональной функциональности это нижнеквинтовый ход T –S, D – T, при котором особая активность и заключается в том, что основной тон последующей гармонии отсутствует в предыдущей. Согласно теории «скрытого фундамента» (С. Зехтер) при верхнетоновом соединении типа F – G в первом аккорде действует явно не звучащий, но служащий средством квинтовой связи, лежащий на терцию ниже основной тон d, и тогда соединение F (= d) – G подчиняется той же закономерности. При ДКЭ основной принцип еще проще. Не будучи связанной тонкостями условий тонального тяготения в старом смысле (квинтовая связь основных тонов, распределение сонантности), исходящая вообще от другой стороны гармонии – от звукосостава, техника ДКЭ и представляет собой повторение модели в индивидуально избираемом порядке.

В случае необходимости согласования репликаций ДКЭ и тонального процесса, как в Примере 176, устанавливается такой порядок проведений ДКЭ, касающийся в особенности первого и последнего из них. Порядок репликатов, кажущийся сложным из-за неодинаковости интервалов между ними, достаточно точен с учетом тональной драматургии фуги в целом. Важнейшее событие в ее форме – вступление репризы – основательно готовится и чисто

функционально (реприза вводится гармониями S – ± – Т) и со стороны сонантности: перед репризой ход (Пример 176) держится на одних диссонансах, пусть и не острых, а первый разряд сонантного напряжения приходится на субдоминанту за два такта до спокойной и умиротворенной репризы.

Поэтому весь модус-10 призван поддержать характер довольно высокой сонантности и очень сильной неустойчивости от субдоминанты в такте 30 до ее повторения в т. 33, причем модус-10 держится не до конца этого остова S – S, а уступает в конце место определенно тональным гармониям: побочной доминанте к F и ее разрешению. Таким образом, совместно модус-10 и тональность С охватывают непрерывным функциональным действием всё протяжение междучастной интермедии, только осуществляя согласно сложному замыслу функциональную метаболу, переход от функциональности ДКЭ-10 к

функциональности S – ± – T. Можно сказать, что неоклассически мыслящий Хиндемит подчиняет логику модуса ДКЭ обычной для XX века тональной. В результате он дает ДКЭ-модель на субдоминанте, далее его репликаты на

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

263 |

ступенях неполного круга малых терций Е – Des – B – [G], а в момент достижения цели движения по этому кругу, доминанты на G, обрывает цепь репликаций и дает обычные тональные гармонии, но только с ослабленной тоникальностью вплоть до достижения замыкающей всю эту пролонгацию S – S гармонии субдоминанты в т. 33 такте. Сведение тоникальности С почти к нулю в модусе-10 и ослабленность ее при выходе из него, конечно же, есть важнейшая деталь гармонического плана фуги в целом: атоникальность особенно эффектно оттеняет очень сильную тоникальность репризы.

11.Техника центрального созвучия

11.1.От ДКЭ к центральному созвучию (ЦС)

Если конструктивное созвучие становится основой гармонической структуры, то оно уже не является дополнительным конструктивным элементом, а превращается в основной и называется центральным созвучием.

Понятие центрального созвучия предполагает два аспекта:

–созвучие должно быть по своей роли в гармонической структуре основным, а не дополнительным, и

–часть формы, где главенствует такое созвучие, тоже должна быть основной, а не вспомогательной, промежуточной.

Примеры 175 и 176 по разным причинам не относятся к образцам ЦС. В теме Бартока основа структуры всё же основной тон С, а группа 1.1.1, несмотря на ее огромную значимость, – дополнительный элемент гармонии. В отрывке из фуги Хиндемита на протяжении двух тактов септима-10 – центральный элемент гармонии, но сама часть – промежуточная, интермедия.

О ЦС следует говорить тогда, когда основное созвучие будет выполнять ту же роль, что тоника в обычной тональности (см. Тему 5.2). По существу классическая тоника и есть идеальный вид центрального созвучия, центрального аккорда. Однако есть необходимость терминологически разграничивать то и другое, из-за резкого различия и свойств ЦЭ в обоих этих случаях, и принципов функционирования: тональное тяготение к тонике и репликация модели.

11.2. Развивающая вариация

Основные приемы сложной техники репликации уже были изложены в разделе о диссонантной тональности (см. 5.3). Там они связывались с типом

264 |

Раздел IV |

новой тональности, в своих принципах и функциональных отношениях следующим классико-романтическому прообразу (позднескрябинский лад).

Но в музыке XX века есть и такой тип новой тональности, который не следует ему, где формы тональной структуры создаются свободно, хотя и с соблюдением общих музыкально-логических норм связности, целостности и красоты. Хотя приемы гармонической техники внутри того и другого слож- но-диссонантных индивидуализированных модусов примерно одни и те же, возможно второй из этих методов развития гармонической структуры, который в отличие от Скрябина или Хиндемита не следует классико-романтичес- кой модели тональности, называть термином, который когда-то обронил Шёнберг, – развивающая вариация. Термин удачно схватывает целостность приемов развития ЦС, а именно многообразные, в том числе и структурные изменения исходного ЦС, что заслуживает наименования из области мотивной работы: «вариация» (чего, между прочим, очень мало в позднескрябинском ладу).

Считая, что в принципе приемы развития ЦС – те же, что были систематизированы в параграфе 5.3, мы можем перенести рассмотрение «развивающей вариации» на конкретный анализ.

11.3. Логика развития гармонической структуры Формообразование

Диссонантная тональность позднескрябинского типа попросту воспроизводит структурную логику лада классико-романтической музыки. Естественно, что обновление форм тогда идет только за счет ладо-гармонической интонационности. Сами же структурные единицы и их ритм – точно такие же, как и в классических прообразах. При том типе мышления центральными созвучиями, который мы обозначили термином «развивающая вариация», следование классическому прототипу развития гармонической структуры может быть, но и не может быть. Композитор оперирует материалом уже столь далеким, что соприкасается с более элементарными и всеобщими силами творения музыкальной формы, где более высокие типовые формы (соната, рондо, фуга, даже песенные формы) оказываются скорее вторичными, как бывает в организации формы вариационного цикла.

Логика развития гармонической структуры вообще регулируется двумя парами явлений, стоящих в корреляции «материал – форма»: 1) отношением между интонационным содержанием (в коренном смысле – гармонией) и его оформлением в звуковую ткань (в широком смысле – письмом); 2) между вы-

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

265 |

раженным таким образом материалом музыкальной мысли и композицией как формой целого. Бурное интонационное обновление, которое прослеживается нами везде при рассмотрении новой гармонии, есть, точнее говоря, грандиозный интонационный кризис XX века. Мы словно рассматриваем в гигантском замедлении картину взрыва; накопление нового качества подходит к критической отметке; вот имплозия: массы орбиты падают на ядро, масса ядра проваливается во внутренние его пространства, сжимающиеся до сверхтяжелых состояний; здесь «атональная» интонация заполнила «тональную» временнýю конструкцию; там стремительно разлетаются элементы уже не существующего целого и парят в «пантональном» пространстве; тут обнаруживаются пространства новых измерений; где-то сквозь все эти сферы и среды в бурном становлении рождается новый тембро-ритмо-высотный континуум музыкальной формы.

Уже можно было заметить, что в схватках нашего музыкального ядернокосмического катаклизма где-то обнажается связь казалось бы совершенно разобщенных параметров – гармонии и мотивики, гармонии и тембра. Если явно отказывают вроде бы надежные механизмы тональной функциональности, то немедленно должны вступать в действие другие, основывающиеся на иных принципах координации интонационного содержания и ткани, ткани и формы. Основа логичности мысли «если – то» страдать не может.

Тогда оказывается, что оформление гармонического содержания начинается с элементарных типов развертывания его во времени, то есть со всеобщих типов ритма. Потрясение основ состоит в том, что тип ритма, с которым всегда (в XVII – XVIII – XIX века) имела дело гармония, как выясняется, не абсолютен. Есть другие способы развертывания гармонии во времени, и если в корне изменяется содержание гармонической интонации, то надо заново ставить вопрос: в каком ритмическом измерении она развертывается? Каковы вообще могут быть типы ритма?

Очевидно, возможны три главнейших типа ритма:

1)аметричный (числа ритма без общей счетной доли; пульса нет),

2)свободно-метричный (есть счетная доля, нет пульсации тактовых групп; пульс долей),

3)строго-метричный (пульс тактов).

(С некоторой вольностью названия ритма могли бы быть: 1) аметричный, 2) метричный, 3) симметричный.)

Тональная гармония XVII – XIX веков имела дело только со строго-мет- ричным ритмом. Это правило почти не имеет исключений. Показательно, что даже обработки старинных хоралов с их модальными мелодиями Бах выпол-

266 |

Раздел IV |

няет в тональной ритмике пульсирующих тактов. Должен ли наш ЦЭ оформляться только в строго-метричную звуковую ткань? Музыка XX века в целом отвергает это ограничение. Даже нарушения тактовой симметрии и регулярности свидетельствуют о внутренней перемене в оформлении казалось бы обычной тональной гармонии (Шостакович, Хиндемит, Стравинский и др.).

Задав этот первый вопрос, мы приоткрываем такой мир, где всё нужно будет тщательно рассматривать заново и где нам мало помогут логические формулы старой тональной гармонии (последования равномерно идущих основных тонов, тяготение – к тяжелой доле, каденция как оформление повышенной метрической опорности и т. д.). Однако заметим, что гармония XVIII

– XIX веков зиждется на «тональном ритме» – имеющем столь же сильные центры метроритмического тяготения, как и классическая гармония. Более того, сильные метроритмические тяготения первичны, и в переплетении взаимодействий того и другого поистине «вначале был ритм».

Отметим также, в качестве всеобщей посылки, основные пункты связи в тех двух логических парах, которые указаны как основные сферы выражения музыкально-логических отношений: интонационное содержание гармонии воплощается в звучащую ткань посредством разного рода повторений («вариаций»); музыкальная же форма в этом обобщенном плане есть система повторностей.

Остановимся пока перед обнаружившимися новыми аспектами гармонии в иных ритмических измерениях. Мы к ним еще будем возвращаться. Займемся теперь логикой построения гармонической структуры на вполне традиционных путях трактовки ЦС, в конечном счете, опирающихся на главные принципы мышления прошлого.

4-я вариация II части Третьего концерта Прокофьева представляет собой уединенный островок углубленной чистой лирики посреди медленных и быстрых танцевальных, маршевых, моторных ритмов II части концерта, иногда призрачно возникающих в целях оттенения даже в этой вариации. Большая доля содержания и особого рода красоты пьесы заключаются в зависимости ее интонационности и формы от тех же сторон темы вариаций.

Форма вариации отличается от трехчастной песни в теме (где 1-я ч. – предложение, 2-я ч. – середина, 3-я ч. – второе предложение в паре к предложению 1-й части). Здесь две середины и две репризы, изменены и структуры частей (см. Пример 177 А Б В):

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

|

|

|

|

|

|

267 |

цифры: |

69 |

701 |

71 |

72 |

73 |

||

|

¢¢ |

£ |

¢¢ |

£ |

¢¢ |

||

количество тактов: |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 2 |

3 |

3+1 |

4 |

3 |

2 |

4 |

3 7 |

|

гармония: |

e e |

→ |

f |

f |

→ |

C7 C7 |

|

|

6 6 |

|

6 |

6 |

|

|

|

• Пример 177 А – З. С. С. Прокофьев. Третий концерт, II часть, 4 вариация А.

Б.

В.

268 |

Раздел IV |

Г. Д.

Е. |

Ж. |

З. |

Центральное созвучие 4-й вариации заимствовано из темы (Пример 177 Г). Зависимость от е-moll темы сохраняется в новом ЦЭ (177 Д). Остовом аккорда является комплекс гармонически сильных интервалов, утверждающих основной тон е. Ниже его размещаются два побочных тона, в басу – секста от е. Все звуки принадлежат диатонике е-moll. Но лежащие глубоко в басу побочные тоны делают диссонансами верхние звуки. В результате основной тон лишается обычных своих свойств, и созвучие превращается в самостоятельный аккорд-группу, организующий гармоническую структуру по законам уже не старой, а новой тональности.

Логика гармонии в устойчивой части, тт. 1–7, состоит в господстве ЦС, производности от его структуры функционально подчиненного аккорда, простоте линеарной функциональности (подчиненный аккорд – вспомогательный к ЦС, см. Пример 177 Е).

Неустойчивая часть, середина, задумана как переход от близкого к ЦС созвучия (вспомогательное в экспозиционной части, тт. 3, 6) в направлении 1-й репризы, идущей полутоном выше. Начальная гармония линеарно выведена из экспозиционной части: e – Dis – e Dis – … Прочие выведены линеарно из

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

269 |

начальной: т. 2 – вспомогательный аккорд, тт. 3, 4 – проходящий, в качестве вводного, нацеленный на разрешение в первый аккорд репризы (177 Ж).

Логика транспозиции в первой репризе состоит в воспроизведении основными тонами тональностей основных тонов аккордов, но только в обратном направлении. Благодаря этому вспомогательный аккорд репризы имеет тот же основной тон, что и основной аккорд экспозиции: e – Dis – e f – E – f. На родстве тональных структур основывается связность целого.

Вторая середина вариации остроумно варьирует материал второй половины середины темы (тт. 9–12), усиливая его неустойчивость и модуляционность. Согласно новому гармоническому плану середина подводит теперь не к тонике и не к верхнему ее полутону, а к нижнему полутону – es-moll (см. Пример 177 В, т. 4).

Центральный аккорд второй репризы минимально отличается от общего ЦС: всего лишь понижен один звук, верхний, тот, который готовится в качестве квинты es-moll (Пример 177 В, ц. 73). Господствующая во всей вариации диссонантная тональность естественно приводит к полигармоническому завершению пьесы без устойчивого каданса, мелодической связкой к началу следующей, вариации V. Тема и вариации I – II – III заканчиваются характеристическим плагальным дополнением. Звуки субдоминанты в этом дополнении появляются в составе последнего полиаккорда, с теми же побочными тонами в виде тритона ниже основной части аккорда по образцу ЦС (ср. Пример 177 З и Д). Таким образом, после семитакта второй репризы идет взятое из темы (незавершенное на этот раз) дополнение; вариации IV и V не имеют устойчивых окончаний, в конце их – переходы к следующим далее частям формы.

Безупречность и ясность новотональной гармонической логики является здесь, как и везде, важнейшей предпосылкой музыкальной красоты.

11.4. От ЦС к микросерии

Отсутствие ранее существовавшего разрыва между интерваликой вертикали, где теперь могут свободно применяться любые секунды, устранило принципиальную преграду между вертикальными группами звуков и горизонтальными, между аккордом и мелодией. Отсюда еще одна возможность развития логических категорий гармонии. Если созвучие, в том числе и центральное, с равной эффектностью может и выстраиваться по вертикали, и развертываться по горизонтали (с еще большей естественностью, чем прежний аккорд в арпеджио), и если серия с равной возможностью излагается и по

270 |

Раздел IV |

горизонтали, и по вертикали, то оказывается вполне естественным переход категории центрального созвучия в серию. Конечно, при известных условиях интонационного содержания, стиля.

Разница между ЦС и серией в одном – строгости и интонационной мотивированности серийной ткани, большей свободы при внесерийном ЦЭ.

Близко подошел к своеобразной микросерийности Скрябин, когда выводил всю ткань своего сочинения из одного единственного комплекса – избранного для данного произведения аккорда («Прометей»). Польский музыковед З. Лисса еще в конце 20-х годов назвала такой скрябинский аккорд «предформой» серии.

Тот рубеж, где центральное созвучие переходит в микросерию, покажем на примере уже цитированного сочинения Стравинского – Pas d´action из балета «Орфей» (см. Пример 44 Б, с. 84).

Конечно, это типичный образец центрального созвучия, и в масштабах всей пьесы (в форме малого рондо) оно последовательно раскрывает свою функцию тоники. Но в I части формы оно фактически почти непрерывно функционирует как микросерия, ибо структура в общем освобождена от элементов, не выводимых из модели.

Сложность в том, что модель в своих повторениях получает варианты, чего не делается с серией в ортодоксальной додекафонии. В этом смысле микросерия Стравинского используется в технике развивающей вариации, типичной для свободного ЦС. Два варианта отличаются поворотом полутона: 1) в сторону от терции-3, или 2) внутрь терции-3. В первом случае структура ЦС = 1·3 (например, gis – a – c), во втором = 1·2 (например, b – а – с). С учетом этой вариации ЦС, сохраняющей явное родство с моделью, всю ткань I части малого рондо (ц. 125–128) можно вывести из этого единого интонационного источника – точно как из серии

Возможность всю ткань без «остатка» разложить на «ниточки» созвучияисточника, пусть и оговоренным единственным вариантом, есть доказательство серийного метода композиции, в который переходит – здесь метод ЦС. Нотный текст I части см. в ЗпГ, пример № 162 (с. 160–161). Далее дается только гармоническая схема (ср. также с Примером 175)1:

1 Возможно, показанные здесь особенности ЦС-серии применялись Стравинским сознательно. Ср. его высказывания: «Серийность в музыке составляет своего рода тональную основу произведения» (с. 197), «Я лично не додекафонник, я серийник» (с. 199), «я применил <...> технику вариаций по отношению к серии» (с. 246). В кн.: И. Стравинский – публицист и собеседник. М., 1988.