kholopov-harm-pract2

.pdf

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

11 |

1.8.2. Тональность нейтрально-ладовой основы

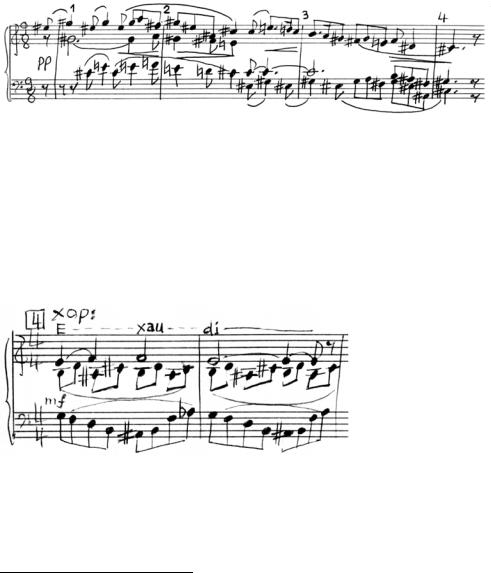

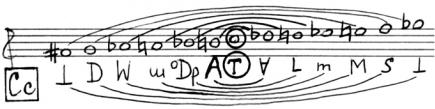

• Пример 2. П. Хиндемит. Ludus tonalis, фуга in Fis

Элементы – аккорды1 и гармонические ячейки-поля в мелодических голосах. То и другое обнаруживает сильный основной тон (cis). Функции показывают (в контексте) роль четырехтакта как заключения I части формы фуги: господство местной тоники (фуга – in Fis), усиливаемое возвращениями к ней после мимолетных других гармоний.

Нейтрально-ладовая тональная гармония может быть и равноправным смешением мажора с минором, как здесь, и результатом быстрого чередование разноладовых элементов, также и результатом отсутствия мажорности и минорности в ладовом наклонении.

1.8.3. Модальность

• Пример 3. И. Ф. Стравинский. Симфония псалмов, I часть

Элементами здесь являются и аккорды (e-moll, B-dur=moll) и, в еще большей мере, определенным образом пропорционированный звукоряд. Несмотря на определенность основных тонов в аккордах, они тонально противоречат друг другу (тритоновое отношение), позволяя выйти на первый план модальному фактору звукоряда, свойства которого соблюдаются абсолютно – это ряд полутон-тон: e1.2. Специфической функциональной особенностью поэтому

1 Строго говоря, в полифонической ткани нет «аккордов». Соединения голосов образуют гармонические сочетания (даже «поля»), которые точнее следовало бы назвать другим термином – «конкорды».

12 |

Раздел IV |

является не та или иная степень динамики смен основных тонов, а замкнутость движения в ограниченном круге характерного остинато. Аккорды и их последования возникают в зависимости от данного звукоряда, например, к более весомому аккорду e-moll не может быть ни своей доминанты, ни субдоминанты, так как их трезвучия не могут быть получены из звукоряда e1.2.

1.8.4. Серийность

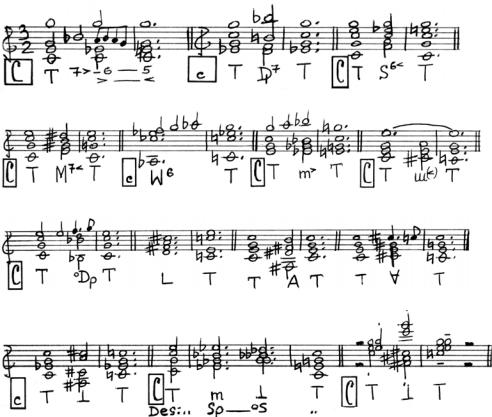

• Пример 4 А Б В. А. Веберн. «Темное сердце», ор. 23 № 1 А.

С учетом того, что повторность высот начинается после экспозиции всех двенадцати высот, элементами здесь оказываются крупные составные структуры – двенадцатизвучия. Есть очевидное сходство с модальностью: ЦЭ является звуковой ряд; если в Примере 3 ЦЭ был 8-звуковой ряд, пропорционированный как 1.2.1.2.1.2.1.2, то здесь ряд – 12-звуковой, смысловая структура которого зависит исключительно от порядка следования интервалов. Если заданный порядок сохраняется, то возникает quasi-модальная серийная утон- ченно-индивидуальная структура. Как и в модальной музыке, выбор созвучий и их последование подчиняется избираемому композитором ряду и его структуре. Свойства элементов – это в первую очередь интервальные качества двузвучий, трехзвучий, четырехзвучий ряда и его инверсии. Из огромного многообразия этих свойств композитор выбирает «Веберн-интонацию» 3.8 (интервалы в полутонах) или 8.3 (см. Пример 4 Б), аналогично и в тактах 3–4 в партии голоса. Существенный контраст «Веберн-группе» составляет не-

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

13 |

сколько неожиданное для стиля композитора увеличенное трезвучие в т. 1, замаскированное, между звуками 5–6–7 (с–е–gis), в т. 4 наоборот подчеркнутое сгущением до полной целотоники as–c–e–ges–b–d.

Функциональная связь чрезвычайно осложнена многосоставностью ЦЭ. Для выяснения функциональности (очень далекой даже от функциональности романтической гармонии) необходимо принимать во внимание систему повторностей, когда один (простой) элемент отвечает на другой. Даже не выписывая серийную схему (а это, конечно, необходимо для полноты анализа серийной гармонии), возможно слышать, что второе 12-звучие (см. скобки в партии фортепиано) последовательно отвечает на первое; как структурный принцип это сравнимо с эффектом соответствия при вопросно-ответной структуре типа TD – DT в классической гармонии. Для настоящего усвоения всей полноты функциональных соответствий необходимо прослушать и другие связи, например, ракоходное возвращение тактов 3–4 на начальный серийный ряд тт. 1–2 (см. Пример 4 В). Таким образом, вместо функциональности аккордов, типичной для тонально-гармонический системы классико-ро- мантической музыки, здесь с крайней интенсивностью и насыщенностью структуры представлена функциональность звуковых групп различного состава в качестве сегментов серии, а также отдельных тонов. Повторность групп обеспечивает логическую связь гармонической структуры, а определенный характер соответствий дает специфическую для серийной гармонии функциональность, весьма далекую от старой функциональности классикоромантической гармонии.

1.8.5. Сонорика

Аналогичным образом элементами гармонии являются здесь разного рода звучности («соноры»). Свойствами – различные выразительные оттенки и характеры, с учетом краски-тембра, вертикальной и горизонтальной звуковой наполненности (плотности), формы звучности, регистра, громкостной динамики и ее распределения, интервалики, артикуляции, характера движения и других компонентов сонора. Функциональность заключается в многообразных целенаправленных сходствах и различиях между звучностями. Пример: «Атмосферы» Д. Лигети.

1.8.6. Прочие структурные типы (и техники)

То же касается и других, неупомянутых выше, гармонических типов музыки XX века (алеаторика и др.).

Общим для всех гармонико-аналитических процедур является требование столь же подробного, конкретного и фиксируемого разбора музыки, как с помощью теории функциональной гармонии анализируется, скажем, прелю-

14 |

Раздел IV |

дия C-dur Баха из I тома Хорошо темперированного клавира. Должен быть объяснен каждый звук, каждое созвучие и полностью формообразующее значение звуковой структуры.

2.Хроматическая ладовая система

2.1.Понятие хроматической системы

Под этим термином понимается ладовая система, предполагающая в пределах данной тональности аккорд любой структуры на каждой из двенадцати ступеней хроматической гаммы. Как категория типов ладотональных структур хроматическая система стоит в одном ряду с двумя генетически ей предшествующими:

–диатоника (господствующая ладовая система в эпоху венских классиков),

–мажоро-минор (смешение ладов; распространение в эпоху романтизма),

–хроматическая система (распространение в эпоху XX века).

Нельзя не видеть в этом движении некоего единства общей генетической

линии, традиции. Историческая эволюция, идущая от преобладания диатонизма в ладовой системе 2-й половины XVIII века к ХХ столетию, охватывает таким образом значительный исторический промежуток тенденциями единого процесса накопления недиатонических, хроматических элементов и показывает закономерность прихода к хроматической системе как к логически последней стадии развития в данном направлении. (Необходимо, однако, иметь

ввиду, что указанная эволюция, хотя и составляет несомненно основную магистраль исторического развития гармонической системы на протяжении последних двух с половиной столетий, не является всё же единственной тенденцией; наряду с ней есть и другие – в частности «эмансипация диатоники»

вмодальных системах XIX – XX веков, «эмансипация хроматики» в серийнододекафонной музыке XX века, «эмансипация звучности» в сонорике.)

История свертывается в логику. Единство и органичность процесса сложения хроматической системы запечатлеваются во внутренней ее структуре. Хроматическая ладовая система возникает путем постепенного обогащения ресурсов тональности и расширения охватываемых ею границ, вплоть до «омнитональности». В итоге хроматическая система вбирает в себя и всё, что есть в диатонике, и всё, что есть в мажоро-миноре, и сверх того, приобретает все прочие гармонии, которых недостает до абсолютной полноты аккордового состава.

По мере пополнения гармонических ресурсов расширяющейся тональности усложняются и перестают быть однозначными функциональные значения

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

15 |

созвучий. Сама категория «тональности» перестает быть чем-то однозначно определенным, разветвляясь на ряд различных, весьма непохожих друг на друга «состояний» уже в позднеромантической гармонии. Это направление эволюции интенсифицируется и далее. На месте относительно определенных состояний тональности образуется индивидуализированность ее с неопределенным множеством конкретно-структурных вариантов ее реального интонационного воплощения. Если классический композитор пользовался предкомпозиционно заданной тональностью, то современный сочиняет ее вместе с темой и художественным образом, как прежде он сочинял мелодию. На место того или иного общего для всех какого-либо лада становится индивидуальный модус (ИМ).

Тем не менее, есть всё же определенные функциональные значения аккордов данных ступеней хроматической системы, которые обусловлены в конечном счете физической природой звукового, гармонического материала. Эти значения не абсолютны, но композитор по крайней мере с ними считается, даже если и сознательно противодействует им. Особенно определенны функции специфических ступеней хроматической системы в тональности, опирающейся (так или иначе) на мажорную, либо минорную основу как в ладах хроматического мажора, минора, так и в некоторых видах их смешения, доводимого до ладовой нейтральности. Множество композиторов различных художественных направлений пользуются этой функциональностью: Прокофьев, Шостакович, Мясковский, Хачатурян, ранний Шёнберг, Хиндемит, Стравинский, Свиридов, Хренников, Эшпай, Щедрин, Леденев, Дебюсси, Равель и многие другие.

2.2. Специфические гармонии хроматической системы

Не нуждаются в специальных объяснениях вбираемые в себя хроматической ладовой системой диатонические гармонии, аккорды смешанной мажо- ро-минорной системы. Они пройдены ранее, полагаются хорошо известными из предшествующей части курса и поэтому здесь специально не освещаются. Гармонии хроматической системы за пределами диатонических и мажоро-ми- норных называются специфическими.

В тональности мажорной основы специфические гармонии хроматической системы находятся на следующих ступенях (указываются здесь лишь основополагающие аккорды – консонирующие трезвучия):

16 |

Раздел IV |

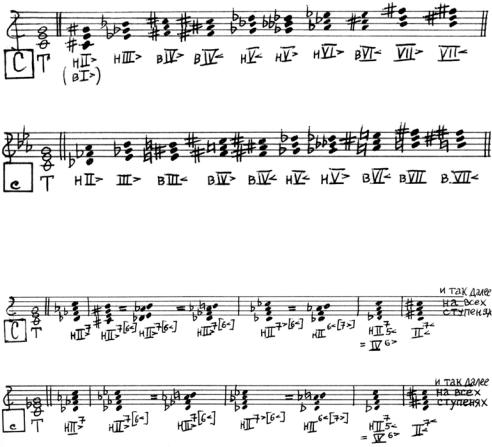

• Пример 5. Гармонии хроматической системы в мажоре

То же – в тональности минорной основы.

• Пример 6. Гармонии хроматической системы в миноре

Аналогично, хотя и не одинаково, обстоит дело с септаккордами различной структуры. Во многих случаях наличие большой септимы указывает на принадлежность такого аккорда, консонантная часть которого входит в ма- жоро-минор или диатонику, уже к хроматической системе.

•Пример 7. Септаккорды хроматической системы в мажоре

•Пример 8. Септаккорды хроматической системы в миноре

Из трех основных способов фиксации аккордов – конкретно-звуковом (например, cis·e·gis), ступенном (нII>) и функциональном (°N или À) здесь применяется ступенный, не столько объясняющий роль аккорда в тональности, сколько обозначающий место его в хроматическом звукоряде данной тональности. Обозначение тональности при определенной ладовой основе (мажор или минор) делается дифференцированным: буква, обозначающая тональность, большая (мажор) или маленькая (минор). Традиционные ключевые знаки тональности могут быть не выставлены (Пример 8). Однако очень часто (например, в Ludus tonalis П. Хиндемита), ладовая основа сложносоставна и не может быть верно передана дифференцированным обозначением C-dur, c- moll. Тогда целесообразно указывать только основной тон: C, Des, что не оз-

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

17 |

начает «До мажор», «Ре-бемоль мажор»; надо читать «in C», «тональность С», «тональность До». К таким расхождениям надо быть готовым и определять тональность верно по контексту.

Термин «септаккорды» применяется здесь по традиции и иногда требует коррекции. В некоторых случаях это не септима, а увеличенная секста, трактуемая в контексте, однако, совершенно подобно септиме (местная функция септаккорда). Иногда это явно прибавленная секста; в контексте таковой может быть des в нII5<7 (Примеры 7–8), фактически +S6>.

Структура септаккордов может быть любой (цифры – интервалы в полу-

тонах). С «тройками»: |

|

|

1. |

– уменьшенный = 3.3.3 |

с уменьшенной квинтой |

2. |

– малый = 3.3.4 |

|

3. |

– малый минорный = 3.4.3 |

с минорным трезвучием |

4. |

– большой минорный = 3.4.4 |

|

5. |

– малый мажорный1 = 4.3.3 |

с мажорным трезвучием |

6. |

– большой мажорный = 4.3.4 |

|

7. |

– увеличенный = 4.4.3 |

с увеличенным трезвучием |

|

||

Кроме того, применимы три четырехзвучия с «двойкой» – уменьшенной терцией (увеличенной секстой):

8.– 2.4.4 (например, d·fes·as·c) (eses·fes·as·c)

9. |

– 4.2.4 |

(d·fis·as·c) (d·fis·gis·his) |

10. |

– 4.4.2 |

(d·fis·ais·c) (d·fis·ais·his). |

Три последних созвучия обладают особыми физическими и функциональными свойствами, родственными целотонной гамме.

Каждый из этих семи (или десяти) септаккордов (четырехзвучий) в принципе применим в каждой из двенадцати высотных позиций, то есть на каждой ступени хроматической системы. Вслед за четырехзвучиями принципиально возможны терцовые пятизвучия, то есть четырехзвучия с добавлением малой или большой ноны, изредка даже – увеличенной ноны (подобно тому, как к септаккордам относится уменьшенный септаккорд, вообще говоря, созвучие, стоящее несколько особняком от четырехзвучий малой или большой септимы), например, нонаккорды c·e·g·h·dis, c·e·gis·h·dis. Далее аналогично, каждый из нонаккордов может пополняться дальнейшими терцовыми наслоениями.

Однако, чем больше звуков в аккорде, тем менее цельным он представляется нашему восприятию. Три-четыре-пять звуков составляют основное их

1 Или: мажорный септаккорд.

18 |

Раздел IV |

число для аккорда-монолита. Уже пятый элемент-звук аккорда при прочих равных условиях доводит его цельность до критической точки, за которой начинается усиление и преобладание полигармонического принципа в аккордике (об этом в следующей теме). Поэтому, рассматривая вопрос о ладовой системе, мы можем здесь ограничиться трезвучиями и септаккордами на ступенях лада хроматической системы.

2.3. Функциональные значения аккордов хроматических ступеней

Ступенный состав ладовой системы наглядно показывает стадию развития европейской тональной системы. Поэтому необходима демонстрация в «алфавитном порядке» всего запаса нынешней тональной гармонии. Однако ступень есть лишь обозначение гармонии, но не ее объяснение. Для объяснения же смыслового значения необходимо указание функции аккорда, функции ее

основного тона1.

Если принимать во внимание лишь гармонии прямо подчиненные центру системы, а не спрятанные в субсистемы отклонения, то в хроматической ладовой системе оказывается не три функциональных фундамента (как в классической гармонии), а все двенадцать функциональных тонов. Они не подменяют друг друга, ибо имеют каждый свою индивидуальную, незаменимую функциональную выразительность в зависимости от интервального отношения данного основного тона к тональному центру.

Сообразно природным свойствам интервалов все эти интервальные отношения и определяемые ими функции образуют пять основных групп, которые, в свою очередь, имеют и важные подразделения:

I. Унисон, октава |

→ |

функция тоники (Т). |

II. Квинта, кварта |

→ |

функции доминанты (D), |

III. Терции, сексты |

|

субдоминанты (S). |

→ функции большой медианты (М), |

||

|

|

большой субмедианты (Â), |

|

|

малой медианты (m), |

|

|

малой субмедианты (Ã). |

IV. Септимы, секунды → функции (линеарные): прилегающего нижнего тона (субтона) (°Dp),

прилегающего верхнего тона (супертона) (+Sp) (L),

1 Подробнее об этом см. в I части данного учебника, а также в книге автора: Гармония. Теоретический курс. М., 1988.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

19 |

|

прилегающего нижневводного полутона (субсемитона) (А), |

|

прилегающего верхневводного полутона (суперсемитона) (À). |

V. Тритон |

→ функция тритонанты (Á). |

«Атакта» (лат. «прилегающая») – термин Т. Зелиньского. «Тритонанта» – термин З. Карг-Элерта. «L» – лидийский супертон. Эта систематика не отменяет функций классико-романтической гармонии, если они соблюдаются. Таблица указывает лишь специфические функциональные значения хроматической системы, которые необходимы тогда, когда обычные функциональные обозначения классико-романтической гармонии оказываются недостаточными. Представлять себе аккорд данной функциональной группы II – III – IV

– V надо так, как если бы он тяготел и разрешался прямо в тонику.

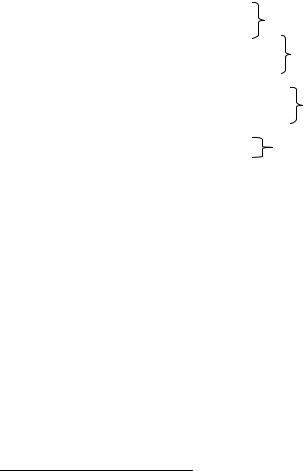

• Пример 9 А Б В Г Д |

|

А. I группа: унисон (Т) |

Б. II группа: квинта и кварта (D и S) |

В. III группа: терции (медианты)

Г. IV группа: прилегающие тоны и полутоны

Д. V группа: тритонанты

Тогда свойства функциональных основных тонов будут следующими:

20 |

Раздел IV |

(I – точка функционального покоя).

II – максимальная сила тяготения и связности; сильный эффект звуковой смены.

III – в большой медианте (М) и большой субмедианте (Â) довольно сильный эффект звуковой смены и энергии тяготения при довольно сильной связности (хотя то и другое меньше, чем при квинтовой связи); в малой медианте m и малой субмедианте Ã мягкость и вязкость преобладают над энергией смены.

IV – отношение секунды – из линеарных функций, вспомогательные; основной функциональный эффект – мелодическая текучесть, весьма спокойная при целом тоне и острая, активная при полутоне. Допустимы целотоновые атакты (знаки  и

и  ), если они в оборотах Т –

), если они в оборотах Т –  – Т, Т –

– Т, Т –  – Т.

– Т.

V – тритонанты обладают специфическим эффектом несвязности либо предельной отдаленности, особенно при минорных терциях на ступенях. При мажорных – тень таинственной темной связи (два трезвучия – части единого «аккорда Петрушки»).

Внутри хроматической системы функциональные группы основных тонов образуют стройную зеркальную симметрию.

• Пример 10

Симметрия происходит от возможности наличия однокачественных интервалов с двух противоположных сторон от тоники.

Особенностью функциональной системы хроматического лада является нередко большая сложность отношения к тонике и в связи с этим неоднозначность функций данного аккорда. Кроме того, как сказано, нередко сохраняются и прежние функциональные значения классико-романтической гармонии. Поэтому необходимо специальное рассмотрение хроматической функциональности.

2.4. Медианты

Хроматические медианты получили широкое распространение еще в романтической гармонии (так, 4-й из оборотов Примера 9 В отражает мир гар-