kholopov-harm-pract2

.pdfГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

|

181 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Моноструктуры |

|

Полиструктуры |

|||

|

1. |

Звуки |

1. |

«Полизвуки» |

|

|

2. |

Интервалы |

2. |

Полиинтервалы |

|||

3. |

Аккорды |

3. |

Полиаккорды |

|||

4. |

Тональность |

4. |

Политональность |

|||

5. |

Слои |

5. |

Многослойность |

|||

6. |

Функциональность |

6. |

Полифункциональность |

|||

7. |

Лады |

7. |

Полиладовость |

|||

8. |

Роды |

8. |

Полигенность |

|||

9. |

Композиция |

9. |

Поликомпозиция |

|||

6.1. «Полизвуки»

Полизвуки представляют одно из предельных явлений. Если возникающие в гармоническом пространстве звуки как-то координируются друг с другом и образуют какие-то лежащие в одной плоскости системы, например, арпеджио, контрапункт, то в этом еще нет какого-то особого качества. Последнее возникает при том условии, если звукоточки мыслятся витающими отдельно друг от друга, «в разных измерениях», «стереофонически». Тогда возможно говорить о «полизвуковой» структуре, обычно называемой пуантилизмом.

По-видимому, к полизвукам относится и такая редко встречающаяся гармоническая ткань, когда и функциональная опора, и наслоения «полиаккордового» типа представлены отдельными тонами. Например, последнее созвучие I части Шестой сонаты Прокофьева А1·В·а, где нижний тон этой секундооктавы вместе со своей дублировкой сверху выражают основной тон, а средний однозвук В – резко диссонирующий побочный тон.

6.2. «Полинтервальность»

Полинтервальность – обычный метод полифонии, когда вертикальные созвучия не предполагают изначально предустановленной тонально-функцио- нальной подосновы, с ее заданным порядком последования функций (типа TSDT и т. п.). Правда, в «гармоническую» эпоху мажора и минора такая подоснова всё же обнаруживается (И. C. Бах), но тем не менее принцип сложения двухголосий или полиинтервалика остается важнейшим полиструктурным типом и сливается для нас с полифонической вертикалью. По аналогии с параграфом 6.1 к полиинтервалам возможно относить редкий полигармонический случай, когда и функциональная опора, и наслоение выражены дву-

182 |

Раздел IV |

звучиями: заключительный аккорд Токкаты А. Хачатуряна es-moll – квинтооктава es1·b1·es2 и наслоение fes1·as1.

6.3.Полиаккордика

Ополиаккордике уже возможно говорить как об одном из важнейших типов гармонической вертикали (см. Тему 3). Два или более созвучий, которые, будучи взяты сами по себе, представляют собой простые аккорды, звучат в качестве частей-субаккордов многозвучного комплекса. Большей частью в полиаккорде два субаккорда, составляющих род нового «двухголосия», где каждый из «голосов» представляет собой аккорд. Это наиболее действенные, мобильные созвучия, наследующие европейскому контурному двухголосию, которое главенствует в любой гомофонной гармонии, даже в аккордовом складе хоралов Баха.

Полиаккорды имеют самую различную трактовку, начиная от элементарного расслоения многозвучного строго функционального аккорда и вплоть до острой несовместимости контраккордов. Ключевыми проблемами являются здесь: – как осуществить гармоничность общего звучания?

–какова роль основного тона? основного субаккорда?

В отношении общего звучания острота проблемы состоит в возможности создать такую гармоническую мысль, контекст, обоснование, чтобы сочетания созвучий, до тех пор полагавшиеся верным доказательством нарушения гармонии, стали бы самóй гармонией. Обратимся еще раз к Примеру 37 (с. 67). Практически все аккорды здесь состоят из частей, созвучание которых прежде было заведомой фальшью: если есть нижний субаккорд, не может быть верхнего, и наоборот. Cоздание контекста, который не только оправдывает, но и делает необходимым применение бывших «фальшивых» гармоний, обеспечивается прежде всего разного вида имитациями структуры ЦЭ. Благодаря этому достигается возможность создания системы отношений на основе свойств ЦЭ, чтó мы воспринимаем как гармонию с такими созвучиями. Тогда созвучия уже не «фальшивы» с точки зрения старого стиля, но принадлежат качественно другому стилю, где они нормативны.

Способ же, характер и степень слияния субаккордов в определенное звучание – полиаккорд – весьма разнообразны. В одних случаях объединение достигается за счет главенства единого основного тона, как в обычных простых аккордах; в других – за счет доминирования одного из субаккордов, а уж в пределах такого основного субаккорда может господствовать какой-то основной тон (тогда оба эти случая принципиально совпадают), но он может

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

183 |

быть и не выражен достаточно определенно, и тогда будет слышаться доминирование вообще этого субаккорда.

Так, в Примере 37 А во всех полиаккордах господствует основной субаккорд, который помещается в нижнем слое. Это наиболее частое и наиболее простое соотношение субаккордов, при котором используются естественные свойства регистров, природой данных качеств гармонического материала: при прочих равных условиях нижний регистр воспринимается как фундамент, а верхний как наслоение. То же – в Примерах 37 Б В Д.

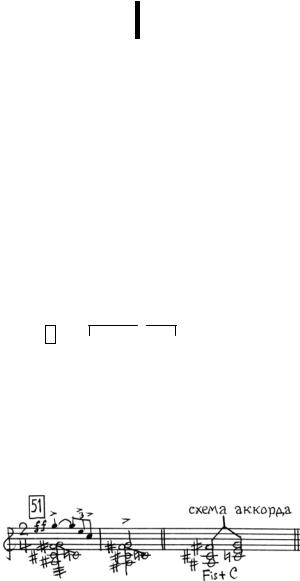

Однако возможно и противоположное соотношение: верхний субаккорд – основа, а нижний – его колористическое наслоение. Это нередко встречается, например, у Стравинского, см. 1-й аккорд в Примере 37 Г (помечен «И. С.») – множество раз звучащий полиаккорд в «Весне священной», где доминирует верхний субаккорд, причем основной тон его помещается к тому же в верхнем звуке es1. Любопытно, что композитор нотирует аккорд с тремя бемолями при ключе, явно подразумевая Es-dur, что может иметь только одно объяснение – основной тон es1 с мажорной терцией g имеет основой трезвучие Es-dur; внизу же – трезвучие полутоном выше, Fes-dur. Несмотря на консонантность и низкий регистр, оно не может одолеть верхнего субаккорда потому, что погружено в сумрачный и неясный тон звучания, противопоставленный яркости и крепкости верхнего субаккорда Es7, получающего таким путем преобладание.

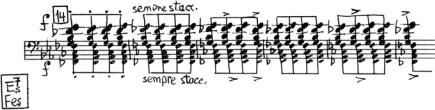

• Пример 139. И. Ф. Стравинский. «Весна священная»

Разница между простым основным тоном и основным субаккордом, в свою очередь выделяющим из себя основной тон, непринципиальна. Сказывается она, например, в аккордах Примера 37 А №№1-2, 4, 37 Б №№1, 4-5, с одной стороны, и, с другой – в 37 Д №№1, 3-4. Конкретно различие в том, что первые содержат достаточно сильное расхождение в основных тонах субаккордов, а вторые не содержат его, а просто продлевают аккордовый «столб» дальше. В иных случаях вообще основной тон либо основной субаккорд не проявляют определенного доминирования какого-то одного звука над всей массой полиаккорда, либо по причине недостаточной ясности основного тона

184 |

Раздел IV |

восновном субаккорде (Пример 37 Ж З), либо по какой-либо еще причине. Неясность основного тона может использоваться, как специальное средство для создания его неопределенности на некоторых участках формы, например,

вподходе к кульминации, либо в связующей партии, разработке (Пример

140).

•Пример 140. Д. Д. Шостакович. Седьмая симфония, I часть, разработка

Полиаккорды вообще могут применяться в совершенно иных целях, чем целенаправленное последование основных тонов. Так, в Примере 139 представлен достаточно типичный случай ритмической разработки аккорда, где кроме семизвучного полиаккорда вообще нет никаких созвучий. В хоровом цикле Р. С. Леденева «Осенние элегии» «наплыв» субаккордов выражает в I части («Краски осеннего леса») эффект ярких, но мягких элегических красок осеннего пейзажа.

• Пример 141. Р. С. Леденев. «Осенние элегии», I часть

Заметим, что отрывок из музыки Леденева представляет четырехслойный полиаккорд, чтό встречается весьма редко.

Индивидуальная трактовка созвучий и функциональных отношений касается и полиаккордики. Так в Примере 139 полиаккорд представляет собой столь сложную и художественно богатую конструкцию, что занимательность его продолжительного звучания оправдывает его единственность. Хотя известны случаи длительного повторения классического аккорда тоники (в конце Пятой симфонии Бетховена – 29 тактов), всё же при экспозиции основного образа в классической гармонии на первом плане было раскрытие функцио-

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

185 |

нальной динамики тонического созвучия посредством реализации тяготений функциональных диссонансов. Здесь же многообразие отношений переносится на звуковые связи внутри центрального аккорда. Получается модальная ситуация – богатство отношений при общей неподвижности структуры.

Но индивидуализация может проявляться и иным путем. Во Вступлении ко II части «Весны священной» активно и достаточно динамично используется вся полнота функциональных связей внутри полиаккордового комплекса, проецирующихся далее и на связи с другими созвучиями.

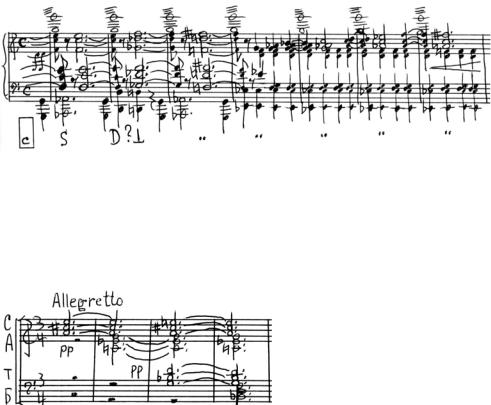

• Пример 142. И. Ф. Стравинский. «Весна священная», II часть, вступление

Оригинально соотношение двух пластов: нижний субаккорд, с мощными консонансами в тембре валторн, и верхний слой в форме остинато двух консонансов, один из которых, es, расположен на полутон выше, а другой, cis, – на полутон ниже высотного класса основного субаккорда d (см. Пример 143 А). Интервал остинатного качания верхнего слоя составляет целый тон. Сумрачный характер всех субаккордов и холодный оттенок целого тона между минорами, это тусклое мерцание, в совокупном действии с отсутствием мелодии создает впечатление мрачно мглистой предрассветной тьмы, а жанру пьесы придает черты сурового ноктюрна, совершенно далекого от салонного изящества шопено-листовских. На всем лежит печать каменной тяжести, мощной глыбистости, землистого бесцветия.

Создание такого необыкновенного в своей впечатляющей силе ЦЭ уже равнозначно изобретению нового лада, однако лада, рассчитанного на однократное использование. В 20-е годы «Весну священную» отнесли к «экспрессионизму», что едва ли верно, несмотря на зыбкость формулирования «измов». Но в одном подобные звуковые структуры, оторвавшиеся уже от традиционных всеобщих тонально-модальных стандартов, заслуживают харак-

186 Раздел IV

теристики с корнем «экспрессия» – они необыкновенно богаты музыкальнообразным содержанием.

Таковы свойства ЦЭ. Далее на его основе складывается система отношений. В стремлении к художественной яркости и оригинальности Стравинский, естественно, избегает казалось бы неизбежных при минорно-консонант- ном основном субаккорде «сильных», но стереотипных тональных функций. Посмаковав действительно замечательную (хочется сказать, «мелодию») гармонию ЦЭ, он берет аккорд с основой E-dur, кажущийся неожиданным (понятно, что речи не может быть ни о какой стандартной «двойной доминанте»), Пример 143 Б. Второй полиаккорд вариационно имитирует структуру первого: вместо 4–3 вниз от А (d-moll) теперь 4–3 вверх, от E (E-dur c миксолидийской септимой). Мелодия тоже связана со звуком а, образуя, сама по себе, A-dur с миксолидийской септимой. Главная же связь гармоний идет по пути линеарных функций благодаря тому, что аккорд L (= II<) является целотоновым вспомогательным к основному d. То, что аккордовые структуры имитируются, теперь подтверждается имитированием отношений, что является имитацией не в переносном, а уже в прямом смысле слова, в увеличении (Пример 143 В).

• Пример 143 А Б В А. Б.

В.

Как видим, анализ гармонии занят не отысканием, с трудом и натяжками, всё равно более уже не действующих функций классической гармонии, а рассмотрением реально функционирующей системы отношений вокруг избранного ЦЭ. В подлинно-художест- венной музыке она должна быть, во избежание примитива, столь же развитой и богатой, как и классическая функциональная система.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

187 |

6.4. Политональность

Политональностью называется одновременное звучание двух или более тональностей. С понятием «политональность» (также еще и «полифункциональность») связано одно реакционное недоразумение. Оно состоит в стремлении игнорировать существование сложных и незнакомых явлений новой гармонии путем сведéния их к простым знакомым явлениям старой. То, что не укладывается в знакомую, то есть старую, тональность, нередко объясняется механически как одновременное звучание двух или более (простых) тональностей1.

В отношении тональности и «политональности» постоянно действующим источником ошибки является распространенное примитивное определение критерия модуляции, который очерчивает одновременно и границы «немодуляции», то есть данной тональности. Определение усматривает другую тональность во «введении всякого инотонального элемента», молчаливо подразумевая под ним недиатонический элемент. Причем отклонение при экспозиционном изложении столь же ошибочно понимается как вид модуляции, а не расширенного однотонального изложения. Тогда, конечно, на каждом шагу будут «политональные явления», например, во фрагментах «Весны священной»: Пример 139 – «политональность» V7 As-dur / Fes-dur

Пример 142 – «политональность» es-moll – cis moll / d-moll

В знаменитом «аккорде Петрушки» (Пример 36) = C-dur / Fis-dur. Путаница усугубляется смешиванием понятий «основной тон» и «тональность», «диатоника» и «тональность». Необходимо твердо усвоить, что существует по крайней мере три явления, имеющих основной тон, и только одно

из них – тональность:

1.Аккорд (C-dur, c-moll, gis-moll);

2.Звукоряд, гамма (C-dur, c-moll, gis-moll) и

3.Тональность (C-dur, c-moll, gis-moll).

Так, в Песне Кащеевны e-moll из оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» в состав тональности e-moll входят три аккорда – e-moll, c-moll и gis-moll, причем один из них, gis-moll, мелодически фигурируется звукорядом gis-moll, разумеется без выхода за пределы единственной тональности e- moll:

Т– Â – T – M – [T]

1Мнение Стравинского: «Принципы политональности я считаю полной бессмыслицей. Используя политональность, хотят не иначе, как познать законы хаоса – это безумие» (И. Стравинский – публицист и собеседник. М., 1988. С. 69).

188 |

Раздел IV |

Таким образом, аккорд c-moll имеет тональность e-moll;

звукоряд gis-moll имеет тональность e-moll.

Было бы грубой ошибкой в теории спутывать понятия аккорд и тональность, звукоряд и тональность,

хотя и звукоряд и аккорд могут иметь собственный основной тон, отличный от основного тона тоники данной тональности.

Сочетание двух аккордов как частей единого целого дает не политональность, а полиаккорд. Сочетание двух различных по составу ладовых звукорядов образует опять-таки не политональность, а полиладовость. Это более точное объяснение явлений не уменьшает количество полиструктур, но отводит политональности только то место, которое занимает сочетание двух или более тональностей. Как известно, для тональности, в отличие от аккорда, звукоряда, необходимы как минимум два основных тона, например, тоника и доминанта. Поэтому в 3-й вариации Персидского хора Глинки нет двух тональностей, следовательно, нет и политональности, хотя мелодия нота в ноту повторяет свою мажорную тональность – звукоряд E-dur, а тональность при этом – cis-moll. Поэтому же в коде Ариозо Ленского E-dur при отклонении в fis-moll на органном пункте E нет двух тональностей, а следовательно нет и политональности, но есть субсистема одной и той же тональности Е-dur: отклонение – не модуляция, и другой тональности, кроме Е-dur, нет:

ЕT μSp

D T

D T

º»»»»»»»

Но хроматический лад – такой же лад, как и диатоника, как и смешанный мажоро-минорный. Поэтому при модусе es–cis/d (Пример 142), и es-moll, и cis-moll – простые функции, две атакты хроматического d-moll, то есть одной единственной тональности. В «аккорде Петрушки» – это две части единой тоники единственной тональности «двухконечного» дважды-лада C/Fis.

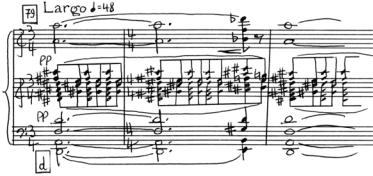

• Пример 144 А Б. И. Ф. Стравинский. «Петрушка» А. Б.

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

189 |

При попытке всерьез понимать полиаккорд Fis+С как сочетание двух тональностей в мелодии получается ряд «переходов из одной тональности в другую», то есть «модуляция», причем ускоренная, с большим скачком от одной «тоники» к другой. Между тем наш слух не ощущает не только какой бы то ни было модуляции, но даже сколько-нибудь заметной смены ступеней; слышится нечто диаметрально противоположное модуляции – пребывание на одном месте. По теории, выдвинутой Яворским, «аккорд Петрушки» следует понимать как тонику дважды-лада Fis+С, отсюда и ощущение пребывания в единой сфере. Особенно нелепо предположить «модуляцию» в тремоло фортепиано из чередующихся аккордов Fis-С-Fis-С-… тридцатьвторыми в темпе аллегро.

При каких же условиях можно говорить собственно о политональности? И возможна ли она вообще? Условием возможности становится такая тональная автономность каждого слоя полиструктуры, когда отчетливо слышатся одновременно две реализации тонального тяготения сразу к двум (или более) тональным центрам. Техническим затруднением является сплавляющая способность нашего восприятия в процессе логического дифференцирования, понимания звукоотношений. Соотнося одно с другим, мы на основе чувства лада устанавливаем единый «центр отсчета». Но «единый» исключает «поли». Да и для правильного, нефальшивого исполнения также нужен единый центр интонации; ведь фальшь и есть «поли», то есть нарушение ладового единства.

Если не называть полиаккордику и полиладовость политональностью, то для разрыва музыкального целого на сферы двух разных центров необходим ряд условий:

–наличие двух (или более) слоев, каждый из которых имел бы свой тональный центр;

–наличие в каждом из слоев как минимум двух различных тональных функций, тяготеющих к своему центру;

–смысловое разобщение по замыслу, содержанию, то есть, в простейшем случае каждый слой должен иметь тему; причем если тема одна и та же, разобщение достигается легче (иначе похоже, что в одном слое тема, а в другом контрапункт к теме);

–смысловое разобщение усиливается в случае противопоставления еще по нескольким параметрам – контраст в регистре, инструментальных тембрах, динамике, фактуре, может быть даже в метре и ритме;

–самое сильное средство разобщения по изложению – разъединение в пространстве (на сцене и за сценой, на сцене и в зале, в разных концах зала, в

190 |

Раздел IV |

разных концах сцены, звук неподвижный и звук движущийся, совмещение живого исполнения с записью и т. п.).

При объединении нескольких подобных условий политональность достижима и эффектна. Так, в 4-й картине II действия берговского «Воццека» (сцена в кабаке) политональность намеренно изображает фальшивую музыку. Часть музыкантов заканчивает тему лендлера в виде однотонального периода, g-moll – g-moll, а часть – «модулирующего» g-moll – Es-dur. Музыканты «ра-

зошлись» и закончили в разных тональностях, отсюда и «политональность».

• Пример 145. А. Берг. «Воццек», II акт, 4 картина

В сцене Арапа и Балерины из 3-й картины «Петрушки» Стравинского (ц. 72-74) объединяются темы двух действующих лиц, соответственно два контрастных характера: каждая тема в своей тональности (которые очень близки – H-dur Балерины и gis-moll Арапа), в своем метре (трехдольном и двухдольном), в своем регистре (легкомысленная Балерина в высоком, надутый и толстый Арап в низком), в каждом слое отчетливо пульсируют свои функциональные напряжения и разряды (например, тонико-доминантовые банальности у Балерины и натурально-ладовые доминанта и модальный тон нu у Арапа) и т. д.

6.5. Многослойность

Разделение ткани на слои – явление само по себе не гармоническое, а фактурное. Широкое распространение фактурная многослойность оркестровой