kholopov-harm-pract2

.pdf

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

111 |

• Пример 68 •Пример 69 |

|

А. |

Б. |

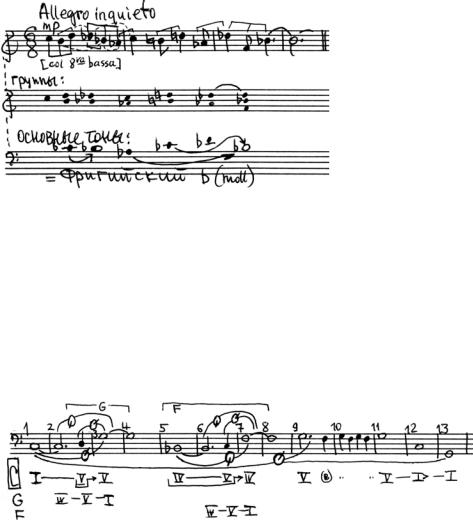

В Примере 69 А редкий случай, когда основу полиаккорда составляет верхний субаккорд, а не нижний. Поэтому основной тон аккорда – es2. В Примере 69 Б «пробивающим» созвучием оказывается квинта (дуодецима) и кварта (ундецима) в крайних голосах, вопреки тому, что в аккорде есть трезвучия, притом в нижнем регистре.

При анализе необходимо выписывать линию основных тонов (в басовом ключе, согласно их длине). Приводим образец анализа основных тонов.

• Пример 70. П. Хиндемит. Симфония «Художник Мáтис»

Определение некоторых звуков как неаккордовых подчиняется строгим коренным законам гармонии – законам консонанса и диссонанса. Так, в т. 4 звук а2 в сопрано является аккордовым, так как септима h1 – a2 не имеет разрешения в более консонирующий интервал. Аналогичный звук his1 в т. 8 (альт) является неаккордовым (апподжиатурой) вследствие его разрешения в консонантный звук сексты:

his1 → ais1 cis1 cis1

112 |

Раздел IV |

Аналогичным образом устанавливаются основные тоны в одноголосии. Там нет аккордов, и принимаются во внимание группы звуков, обрисовывающих подразумеваемую гармонию. Метод гармонического анализа: 1) нахождение группы звуков с единым основным тоном; 2) сильнейший интервал

и3) его основной тон.

• Пример 71. С. С. Прокофьев. Седьмая соната, I часть, тт. 1–4

Образование тонального круга в хроматическом ладу совершается иначе, чем в классической тонально-функциональной системе. У Бетховена – строгая тональность, у композиторов ХХ века – расширенная. Строгая тональность отличается сильным и непосредственно ощущаемым тяготением к тонике: расширенная тональность обладает иным характером, сила и непосредственность тяготения каждого аккорда нередко завуалированы, единство тональной структуры может поддерживаться иными факторами (в частности, повторением какого-либо звукового элемента, например, интервала). Различие между строгой классической функциональной тональностью и современной расширенной можно наглядно показать следующим сравнением:

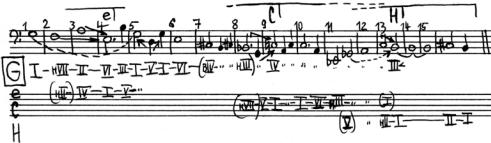

• Пример 72

А. Л. в. Бетховен. Соната № 21, I часть

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

113 |

Б. П. Хиндемит. «Художник Матис»

Бетховенская тема (Пример 72 А) целиком основана на кварто-квинтовых связях (если каданс был по типу II – V, II – V – I, то всё равно функционально такие обороты осуществляют связь через кварто-квинтовые отношения: Sp – D, Sp – D – T; или: S6 – D, S6 – D – T). Причем два отклонения лишь всемерно усиливают тяготение к общей тонике, так как их взаимно подрывающие друг друга местные тоники не утрачивают своих центральных функций (D = доминанта, S = субдоминанта) и совместно делают необходимостью появление (в начале связующей партии) только могущей примирить их взаимопротиворечивость тоники С-dur.

Последование же основных тонов гармонии ХХ века (Пример 72 Б) основано на каденции расширенной тональности, то есть на системе, широко использующей какие угодно тональные связи. Иначе говоря, это тональность, базирующаяся не только на трех «столпах» основных функций S, D и T (с ос-

новными тонами функций – r, s и o ступеней), но и на всех других связях. Тональный круг образуется от совокупного действия и кварто-квинтовых, и прочих соотношений между основными тонами.

Получается пять типов связей (= функциональных значений):

1.Тоника (унисонно-октавное отношение в последовании).

2.Квинтовые связи (верхняя и нижняя квинта от тоники).

3.Терцовые (верхняя и нижняя медианты, верхняя и нижняя субмедианты).

4.Секундовые (полутоновые и целотоновые связи, сверху и снизу).

5.Тритоновые; (подробнее см. параграф 2.3, с. 18–20).

Эстетически склонность композиторов к расширенной тональности возможно трактовать как следствие стремления к богатству и многообразию экспрессии тональных связей, а не к «абсолютной» власти тоники самыми сильными и поэтому единообразными средствами.

Если рассмотреть, в чем коренится это многообразие отношений, взятое в связях различных типов к тонике (а это – главная сфера их применения), то получится примерно следующая картина их функциональных свойств:

114 |

Раздел IV |

1.Тоника – опора, покой, разряд напряжения.

2.D и S – сила функциональной поддержки тоники.

3.Медианты (и субмедианты) – мягкость, плавность функциональной

смены: M, m, Â, Ã.

4.Секундовые отношения – текучесть, скользящий характер смены (при малосекундовых последованиях – вводное соскальзывание: А, À).

5.Тритоновое отношение – специфическая и художественно выразитель-

ная «неопределенность» связи (Á).

Вместе с пестроладовыми (модальными) моментами, которые обусловлены звукорядными структурами (см. выше) типологически различные функциональные связи и создают свою музыкально-своеобразную ладотональную структуру. В ней не следует непременно и во что бы то ни стало разыскивать знакомые нашему слуху функциональные формулы другой системы (занятие столь же трудное, сколь и бесплодное), а наоборот нужно научиться воспринимать тонально-функциональные связи и модальные краски те, которые в ней есть, которые заполняют всё пространство темы, разработки, коды и т. д.

Так, в примере из Хиндемита (см. Примеры 70 и 72 Б) надо слышать устремление фригийски окрашенных ступеней к местной опоре в тт. 2–4 (едва ли преодолевающее мощь установления тоники G двойным органным пунктом в тт. 1–4), начало нового построения (т. 5) с чуть усложненной и модально омраченной тоники G (отклонение в 4-м такте много слабее начальной тоники и совершенно неспособно сколько-нибудь ее поколебать), постепенное разрушение непосредственной власти тоники в тт. 5–8, возникновение местной тоники С и, наконец, сильный каданс в конце (этой части главной партии) на местной тонике H.

На всех участках надо слухом прослеживать все гармонические связи с такой же подробностью, как и в любой бетховенской сонате. Записанная схема (Пример 72 Б), конечно, не в состоянии отразить даже наиболее важные тонкости тонально-функциональной структуры; их надо раскрыть с достаточной ясностью в устном изложении.

Наконец, при анализе (конечно, и в своих самостоятельных работах) следует контролировать еще три стороны гармонической структуры:

–степень напряженности созвучий,

–степень функциональной близости основных тонов к тонике и

–степень выявленности тяготения к тонике.

Один и тот же основной тон может быть и в двузвучии квинты, и в трезвучии, и в нетерцовом диссонирующем аккорде. В последовании основных тонов в пределах данной тональности могут быть кварто-квинтовые связи с

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

115 |

тоникой, а могут быть и терцово-секундовые (без кварто-квинтовых), что дает совершенно иной характер тональности. Наконец, основные тоны могут быть выявлены с разной степенью ясности их звучания, они могут быть слышны и очень отчетливо, недвусмысленно, но иногда, наоборот, совершенно не воспринимаются (делается в специальных выразительных целях).

Например, часто в предкадансовых, кульминационных участках одновременное повышение диссонантности и тональной неустойчивости (до степени тональной неопределенности) создает могучий драматургический эффект напряжения, роста, внешне усиливаемого еще и нарастанием динамики (громкости звучания) и разрастанием ткани, расширением регистров. Ресурсы хроматической системы используются здесь согласно динамическому принципу роста, который назовем: нарастание хроматики. Так, в Примере 70 переход от тоники G (и отклонения во фригийский е) к местному устою С осуществляется ходом через далекие ступени от того и другого – cis, b-(moll). Поэтому при разрешении в С происходит большой разряд тонально-функцио- нального напряжения, сопровождаемый аналогичным спадом диссонантного напряжения (см. тт. 7–8–9).

В современной тональной композиции подобные нарастания и спады столь же естественны и необходимы, как в классической (разрешение диссонанса в консонанс, неустоя в устой), и представляют собой увеличенное в размерах и сложно-дифференцированное применение тех же самых закономерностей.

Кратко повторим важнейшие пункты из выше изложенного:

–определение основных тонов в аккордах,

–образование тонального круга,

–регулирование степени диссонантного напряжения,

–регулирование в основных тонах степени близости к тонике,

–регулирование степени ясности звучания основных тонов.

ðЗдесь ставится новая задача – распределение средств хроматической сис-

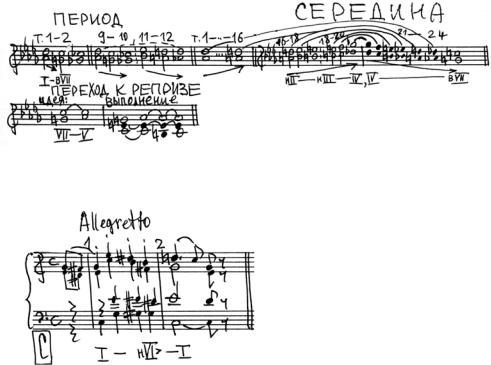

темы гармонии на основные части песенной формы: период (большое предложение), середину и репризу. Их структурные функции хорошо известны. Нужно найти такие гармонические последования из ресурсов хроматической системы, которые давали бы эффект неустойчивости в середине, отражение гармонии предшествующих частей в коде.

Приводим образец построения гармонии начального периода и середины.

116 |

Раздел IV |

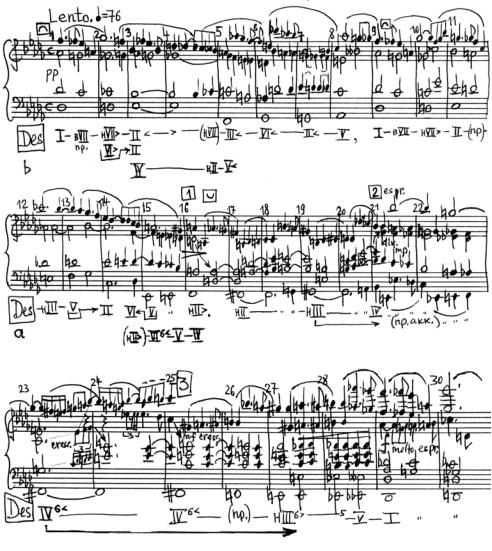

• Пример 73. Д. Д. Шостакович. Первая симфония, III часть (редукция)

[реприза]

Период кончается прерванным кадансом, аккордом нII> ступени (как бы S в a-moll). Середина превышает уровень неустойчивости экспозиционного раздела отсутствием тоники, гораздо большей значимостью полутоновых связей (преобладающих в тт. 16–23), началом с нII> ступени, упором на ступени секундового соотношения (в основе гармонического плана середины:

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

117 |

нIII – IV, IV – нIII), иным характером голосоведения, с бóльшей ролью линеарности (в конце первого раздела середины, тт. 21–23, утрачивается непосредственное ощущение тоники, создается оттенок тональной неопределенности).

Как часто бывает при изобилии нетонических гармоний, приводится в действие добавочный конструктивный элемент гармонии (ДКЭ), своим повторением скрепляющий гармоническую структуру. Здесь им является полутоновый параллелизм кварт (или квинт). Эта гармоническая идея («тема») задана в первых же двух тактах и получает некоторое развитие уже в рамках периода (см. Пример 74 А). Особое значение он приобретает в середине, что естественно в виду ее повышенной неустойчивости (Пример 74 Б). Принципом применения ДКЭ здесь, как и обычно, является повторение его на различных ступенях хроматической тональности (ведь в ней одно и то же созвучие возможно на каждой ступени, в отличие от диатоники).

Повторения ДКЭ образуют таким образом ряды одинаковых по структуре созвучий.

• Пример 74 А Б. Ряды:

А. Б.

Как практически сочинять пьесу по заданному началу? Покажем это на аналогичном материале. Предположим, задана следующая фраза:

• Пример 75

Мы задумываем пьесу в строгой танцевальной форме:

∩ ∩ ∩

4 4 4 4

118 Раздел IV

«В начале был ритм»: попытаемся закончить предложение. Например, так

(см. тт. 3–4): |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

u -\ \ \ \ -U w \ u- \ u \ u - W

Ради простоты второе предложение начнем, как первое (тт. 5–6). И, мысленно наметив уже 6 тактов, представим кадансовый двутакт. Получается:

1 |

2 |

|

3 |

4 |

|

5 |

6 |

|

7 |

8 |

|

|||

|

u-\ \ \ \ -U w\ |

|

u-\ u\ u-W |

|

|

|

u-\ \ \ \ -U w\ |

|

u-\ \ \ \- W |

|

||||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мелодия второй фразы – при повторениях нужно косвенное движение второго из контурных голосов (полукаданс вышел на субдоминанте).

• Пример 76

Соединив мелодию шести тактов (по классической традиции, вершину в периоде сделаем в 6-м такте, на какой-нибудь хроматической гармонии, согласно принципу нарастания хроматики), без труда услышим напрашивающееся окончание периода.

• Пример 77

Мысленно (или на рояле) сыграв гармонический остов периода вместе с мелодией и улучшив какие-то детали (если нужно), попробуем представить себе, чем при таком периоде середина может легко возвышаться над уровнем неустойчивости экспозиционного раздела. Очевидно, нужно начать ее сразу с нетонической гармонии, притом не с простого трезвучия доминанты. Возь-

мем начальный однотактовый мотив – то есть ритм u-\\\ – и поставим

ГАРМОНИЯ ХХ ВЕКА |

119 |

его на гармонию III< ступени (возможно и нVI>, хотя она уже была в кульминации периода, и нII, но кажется более целесообразным взять гармонию доминантовой функции), см. далее Пример 78.

Учтя развивающий характер середины и намечаемое повторение ритма одного из предложений в репризе, представим ритм середины в целом:

9 10 11 12

u -\ \ \ u -\ \ \ u - u u u u - u u \

Поскольку взятый при дроблении начальной фразы мотив оказался скачкообразным, продолжение середины лучше сделать в гаммообразном движении. Начальный мотив середины можно повторить, просто предполагая его перегармонизацию. Гамму направить лучше вверх: Пример 79.

• Пример 78 • Пример 79

Гамма вышла несколько механистичной; к тому же неясно, к какой гармонии репризы подводит последний ее звук. Поэтому для решения конца середины надо сначала наметить репризу (чтобы знать куда идти). Поскольку в третий раз слушать одно и то же начало предложения (при маленьких размерах пьесы) уже невозможно, начнем его на другой высоте. Если середина начинается с доминантовой функции – III<, то для репризы хорошо будет начало с S, то есть ее звука с2 в мелодии. (Естественно, что механически переписать второе предложение нельзя; а если и было бы можно, то всё равно лучше его переделать: «репризой называется часть, не повторяющая экспозицию».) Середина и реприза приобретают следующий вид: см. Пример 80 (с. 120).

Внесем необходимые поправки: например, в т. 11 получился неуместный спад гармонического напряжения, в т. 14 механично и некрасиво сочленение двух двутактов репризы; в конце середины, тт. 11–12, целесообразно разрушить саму аккордовую фактуру, ничем не отличающуюся от фактуры экспозиционной части и т. д.

120 |

Раздел IV |

• Пример 80

СЕРЕДИНА РЕПРИЗА

Докончим таким образом выработку ткани и запишем окончательный вариант пьесы:

• Пример 81. [Прокофьев]